Para Marilyn Bobes

Uno de los coletazos posibles del nacionalismo es el encasillamiento de lo foráneo bajo el estatuto de lo perverso. Desde los años 60, bajo el impacto de la colisión con los Estados Unidos –nacionalizaciones de propiedades norteamericanas, Bahía de Cochinos, Crisis de los Misiles, Operación Mangosta, etcétera–, en Cuba se fue desarrollando / sedimentando una ideología nacionalista que, a diferencia de lo que muchas veces se asume, no fue inventada ni por el proceso revolucionario ni por la persona de Fidel Castro, sino que estaba enraizada en un largo y conocido catálogo de frustraciones republicanas. Y como todas las de su tipo, naturalmente se definía de manera negativa ante la percepción de amenaza externa.

En efecto, a fines de esa década, y sobre todo a principios de los años 70, la más joven generación (nacida en los 50) no tuvo más opción que heredar / lidiar con esos patrones en todas las esferas de la vida social. Después de la política, la primera y más obvia fue la cultura, y en particular la música como expresión grupal e identitaria. El panorama sonoro de hasta entonces se había caracterizado por un fuerte nacionalismo que, en esencia, tuvo tres nombres: Mozambique, Pacá y Pilón –ritmos creados por Pedro Izquierdo “El Afrokán”, Juanito Márquez y Pedro Bonne, respectivamente–, además de otros bastante menos recordados como el Mozanchá, el Chiquichaca y la Chaonda. Eran verdaderos fenómenos masivos y de cierta importancia, pero el problema consistía en que funcionaban en una especie de autofagia, por contraste con las poéticas de Dámaso Pérez Prado, Benny Moré y César Portillo de la Luz, quienes entre los años 40 y 50 habían logrado insertar / fusionar la poderosa tradición cubana con la música popular estadounidense, entonces satanizada sin embargo como resultado de políticas ideoculturales sectarias y mecanicistas.

En esa generación emergente, cuya socialización coincidió en el tiempo con fenómenos como la beatlemanía, la invasión británica, el 68 francés / mexicano, el hippismo, la revolución sexual y Woodstock, se produjo –en especial en el medio capitalino– una polarización que el habla popular recogería con dos términos programáticos: los “cheos” y los “pepillos”. Cheo es una de las maneras con que en Cuba se designa a los José (la otra es Pepe), y en ese contexto denotaba por consiguiente lugar común, reiterado y hasta vulgar si se quiere; la palabra “pepillo”, que también data de atrás, significa “joven” y se asociaba con lo moderno y lo que venía de afuera –es decir, de lo perverso.

Los cheos eran, entonces, las expresiones vulgares de ese nacionalismo aislacionista. Se autoidentificaban con una indumentaria más bien propia del mundo marginal (pelo corto con “motas” laterales, camisetillas de guinga, pañuelo blanco en la mano, casquillos de oro en los dientes), asistían a los Círculos Sociales y a bailes populares y carnavales en los que a menudo la reyerta y la violencia campeaban bajo el ala del alcohol, según lo testimonia la toma antológica con la que rompe Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea (1968).

Los segundos eran lo que hoy denominaríamos alternativos: evadiendo esos Círculos, fundaron la Playita de 16 en pleno dienteperro, iban a las fiestas con botas cañeras, camisas anchas, pelo largo (en lo posible, ya se sabe) y pantalones estrechos, escuchaban a The Beatles (sobre todo White Album y Abbey Road), The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Doors y Creedence Clearwater Revival, como lo testimonian varias escenas de Las cuatro estaciones, la formidable serie escrita por Leonardo Padura y Lucía López Coll. Y, por descontado, cuando tomaban alcohol ocurrían cosas distintas. De ahí saldrían combos como Los Kent, Los Jets, Almas Vertiginosas o Los Gnomos, toda una generación de rockeros cubanos que tuvieron que hacer su trabajo en una suerte de underground citadino, entre fiestas de 15 y ámbitos privados ante la cerrazón de espacios a toda la música que hablara en inglés.

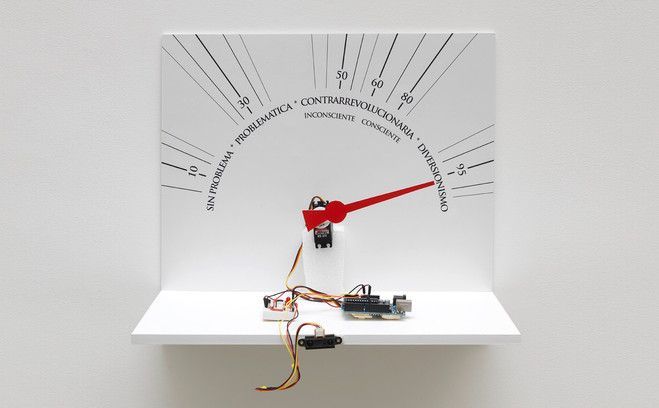

Dos son tal vez las implicaciones más importantes de esta historia. La primera, una paradoja. Aquella música que sonaba en “la lengua del enemigo” expresaba una contracultura y un sentimiento anti-establishment en proceso de gestación en las entrañas, y sin embargo del lado cubano la percibieron / catalogaron como “penetración cultural”, código en el cual ciertamente resuena el machismo y el falocentrismo, que ubicaba a los pepillos en el lado femenino de la posición del misionero. Bien mirado, ello revela no solo el impacto del conflicto bilateral, sino también las limitaciones propias de quienes trazaron esas políticas de exclusión, por otra parte aplicadas también contra la nueva canción (la Nueva Trova, como se le conocería después) prácticamente desde sus orígenes hasta que los liderazgos de la Casa de las Américas y el ICAIC se movieron en sentido contrario.

La segunda, una certeza: los muros tienen siempre grietas y al final acaban derrumbándose –por corrección interna o por desgaste o implosión. En un momento de cierre y repliegue, la condición isleña de buscar el mundo, y nuestra inserción en la cultura occidental, a la que pertenecemos, se impusieron mediante marineros mercantes, técnicos y diplomáticos que a su regreso de la perversidad traían y socializaban, a pesar de todo, la información musical por entonces vedada en los espacios difusivos oficiales, sustituyéndola en cambio por versiones –a veces tan aguadas como risibles– de rockeros españoles o mexicanos.

Así funciona en todos los tiempos el (in)discreto encanto de lo prohibido, aunque Internet, los CDs, los MP4 y los celulares fueran por aquellos días elucubraciones apenas barruntadas, si acaso, por la febril fabulación del viejo Aldous Huxley.

Definitivamente, la memoria suele salir mal parada cuando los ideologemas la desdibujan o ningunean.