Quienes vivimos en el campo cubano de hace medio siglo (o más) recordamos con deleite los velorios de santos. Tengo la certeza de que configuraban la asamblea costumbrista donde con más gracia germinaba el ingenio ingenuo del campesino, la malicia magra y sana de sus saberes, la paradoja con anatomía de décimas que tantas alegrías nos regalaron cuando ningún aparato, digital o analógico, le discutía relumbres a las hojas del flamboyán buriladas por la luna y la brisa.

No es gratuita la conjugación en pasado. Los velorios son una costumbre perdida en los vericuetos del ateísmo endémico y autoritario que durante varias décadas monopolizó nuestros patrones de conducta. Yo mismo no practico la religión, pero por nada del mundo, durante mi adolescencia y primera juventud en los lejanos 60, me perdía uno de los que se organizaban a la virgen de la Caridad del Cobre en la casa campestre de un señor a quien llamaban Pelo’e Saco. Su finquita quedaba a poco más de un kilómetro del batey del Central Carmita. Yo era fans del pop hispánico, pero consagraba un colorido rincón de mi alma a lo vernáculo.

Se trata de un rito católico consistente en velar durante toda una noche al santo del que es devota la familia. Sencillísima agenda: en un altar, por lo general montado en el primer dormitorio, se coloca la figura de la virgen (la mayor parte de la veces de yeso) y a sus pies se depositan las ofrendas, que no son muchas, y se hacen, de manera individual, los rezos, peticiones y promesas. La duración es de 24 horas. Todos los 7 de septiembre, esperando el 8, rendíamos tributo a Cachita.

Los devotos por oportunismo, y los que en verdad lo eran, íbamos con el ánimo de pastorear a las pichonas de guajiras más lindas (y también las más regularcitas y feas), y entre chocolates y juegos pasábamos la vigilia cumpliendo castigos para recuperar las prendas perdidas en los lances lúdicos.

Los mejores castigos, para nuestra satiriasis juvenil, eran aquellos en que teníamos que sacar a bailar (sin música) a la muchacha que más nos gustara; o cuando había que tirarse al piso y decir: «Ayayayay que me caigo en un pozo», para que nos preguntaran: “¿Quién quieres que te saque?”, y aprovechar para pedirle la salvación a la que era objeto de nuestras intensas y tensas jornadas de onanismo.

En la zona de Maguaraya Abajo, según cuenta Benigno Roque Manso, cada semana se celebraba alguno. Dicho sea de paso, este señor es mi suegro, y a su hija la conquisté en un velorio celebrado en el Mejunje cuando, en 1985, Ramón Silverio quiso rescatar aquellos juegos limpios, aunque no tan inocentes. Lo que sí no he podido precisar aún cuál de los dos cayó en el pozo.

De mi suegro, que tiene 86 años, obtuve suficiente información sobre uno de los juegos donde (además del de la sortija, las viandas y Martín Garabato) más prendas entregué, buscando castigo: son los trabalenguas. Y aquí va una muestra:

Del codo al caño y del caño al codo; había que decirlo tres veces y la palabra “coño” entraba sin permiso al cerebro. –Entrega prenda.

Una gallina ceniza / echada en un cenicero; / déjala que se desencenice / que ella de desencenizará. Las “eses” reptaban por la lengua como un majases y… –suelta prenda.

Mi tío Crispín / tiene un potriquín; / crespa la cola / y crespa la crin. Qué lío con las “erres” –Prenda al sombrero.

Buscaba un vasco Francisco / en el bosque vasco y brusco; / al verlo le dijo un chusco: / busca el vasco bizco brusco. Imposible decir sin tropezones el último verso –prenda otra vez.

En el fondo del ojo del cubo / sembré un clavel, / y como era en el fondo del ojo del cubo / no pudo crecer. Este era el más jodedor, porque aquel fondo del ojo, con el mayor descaro en diez leguas a la redonda, se mudaba del cubo al culo – y venga la prenda.

Mi compadre cajonero / tira cajas y cajones; / él me tira de sus cajas / y yo tiro mis cajones. Pobres testículos –Vamos, vamos, suelta esa prenda ya.

Yo tenía una catatrepa / con siete catatrepitos, / cuando la catatrepa trepa / bajan los catatrepitos. Eso no hay dios que lo diga –vaya: un zapato. A ver cómo recupero tantas prendas.

En uno de aquellos velorios fui testigo de un hecho cultural trascendente. Acudió aquella noche –me remito más o menos a 1963– un poeta improvisador al que todos llamaban Corona. No improvisó, pues no era costumbre hacerlo en ese velorio, pero sí recitó una sarta de décimas sumamente graciosas. Ese poeta se llamaba Enrique Asencio Trejo, y junto con Barón Hernández Uley, gozaba de fama en la comarca, pues protagonizaron controversias memorables.

De entre las décimas que recitó aquella noche recuerdo con especial deleite “Isabelita la loca”, que Samuel Feijoo incluyó posteriormente como anónima en su libro Refranes, adivinanzas, dicharachos, trabalenguas, cuartetas y décimas antiguas de campesinos cubanos, y posteriormente, en Yo he visto un cangrejo arando, volumen de espinelas humorísticas que René Batista Moreno recopiló para la Editorial Capiro en 2004, se le atribuye a Corona. No tomo partido en el diferendo, pero tampoco resisto la tentación de transcribirlas.

Te contaré en poesía

descriptiva por mi boca

los sucesos de una loca

que vive en la zona mía.

Se llama Isabel García,

pero desde su niñez

carece de lucidez

y la pobre Isabelita,

por la locura maldita

todo lo hace al revés.

Es tan buena de trabajo

que cuando va a cocinar,

siempre quiere colocar

los calderos bocabajo.

Le echa azúcar al tasajo,

le pone sal al café,

al perro nombra José

y a su esposo Vigilante,

le echa al tibor luz brillante

y se orina en el quinqué.

Está tan loca Isabel

que a la hora de dormir

para su cuerpo cubrir

lo hace con un mantel.

Por esa dolencia cruel

al pan le dice galleta,

come con la cuchareta,

revuelve con la cuchara

y si la mesa prepara

le pone la colchoneta.

Se coloca con tristeza,

por la mañana a la vez,

una peineta a los pies

y un zapato a la cabeza.

Cuando hacerse una limpieza

o darse un baño desea,

como carece de idea

o ha perdido la razón,

en vez de darse jabón

se lo unta a la batea.

Está Isabel tan bobera,

tan alocada y sencilla

que escupe en una escudilla

y bebe en la escupidera.

Decir algo más quisiera

de esta enferma cerebral,

pero diré por final

que cuando el sueño la llama

echa al verraco en la cama

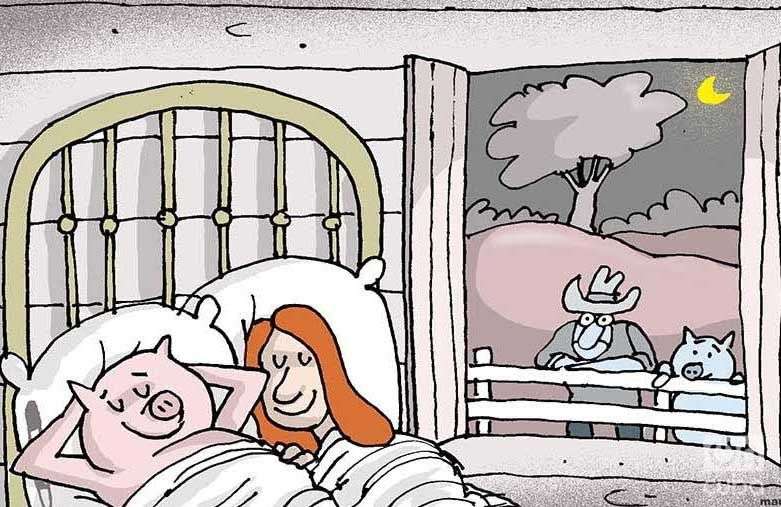

y al marido en el corral.

En mis noches de evocación de aquellos años, siempre me veo, o me reinvento, no sé por qué, frente al altar de la Patrona de Cuba, pidiéndole, por lo más grande del mundo, que Juanita –que en algún momento de su vida, a causa de un croquinol mal hecho, tuvo que soportar el mote de “Dinamo quemado”– me dijera que sí, después de sacarme del pozo y bailar, sin música, La caminadora.