Me preguntaba hace unos días el colega Evelio Enrique Cruz Domínguez sobre Andrés Piña Varona, autor del libro El Álbum de Santo Domingo y fundador de una logia masónica en ese poblado de Villa Clara.

¿Sería el mismo personaje escurridizo, inquieto, que fue dejando su impronta en pequeños poblados a fines del siglo XIX? Su origen es una incógnita, pues algunos refieren que era camagüeyano, otros que habanero.

Existió, con igual nombre y apellidos, en esa época, un periodista que estableció la primera imprenta en Corralillo e inauguró la edición de periódicos al publicar, en 1888, el Eco de Ceja de Pablo.

También era el nombre del precursor de la literatura avileña, quien en 1893 dio a la luz el libro Hombres de Ciego de Ávila. Semblanzas. Demasiadas coincidencias.

El texto producido en Ciego de Ávila es una compilación de poemas que, a la usanza de la época, elogiaban a personas pudientes, sin dudas, quienes por su cultura y situación económica tenían más posibilidades de comprar la obra.

En la Ciudad de los Portales, Andrés Piña Varona fue vocal del Casino Español y trabajó como telegrafista en Correos. Probablemente esta profesión atizó su espíritu andariego.

Abundan en la historia de la creación literaria regional y local los forasteros como Andrés; algunos solo estuvieron de paso, otros se afincaron para siempre.

Un ciego que veía lejos

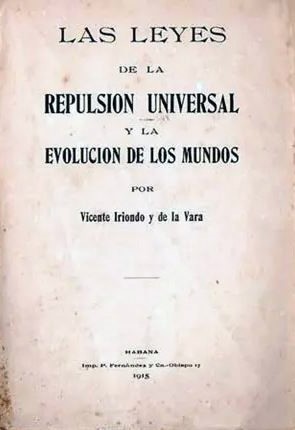

El asturiano Vicente Iriondo de la Vara (1863-1936) fue uno de quienes se “aplatanó”. Comerciante y hacendado, era propietario de un aserrío y accionista del central azucarero Ciego de Ávila.

A Cuba había emigrado en 1878. Aunque estudió Inglés y Contabilidad, adquirió una vasta cultura de forma autodidacta y sentía pasión por los estudios de la astronomía, geografía, historia y parapsicología.

Iriondo publicó en 1900 el folleto La Unidad de las Fuerzas Físicas; en 1915, el libro Las Leyes de la Repulsión Universal y la Evolución de los Mundos, y, en 1924, cuando ya estaba ciego, luego de operaciones fallidas en Cuba y España, El Mecanismo del Universo.

Por estas obras recibió felicitaciones de corporaciones y academias científicas de España y países de América Latina. Al fallecer, dejó inédito un tomo de poesías que sus familiares imprimieron, y el relato Precogniciones, divulgado por capítulos, hace unos años por los editores de la revista Videncia y en forma de libro, por Ediciones Ávila.

Además de esta obra intelectual, Iriondo fundó en 1910 un teatro que todavía perdura al paso de los años, otrora uno de los centros culturales más relevantes de la urbe.

Más modesto que Iriondo era Leonilo Ángel Rodríguez, conocido por el seudónimo de El Legendario. Vivía en Guayacanes, pequeño caserío que creció como consecuencia de los aserríos madereros allí establecidos, cerca del Ferrocarril Central. En 1918 imprimió el cuaderno de poesía titulado Albores Criollos.

Otro viajero asentado temporalmente fue el periodista y crítico teatral Gabriel Jiménez Lamar (1873-1965). Publicó en 1918 el poemario Mis querellas, financiado con el dinero recaudado en una velada en el teatro Iriondo.

La imprenta de los Hermanos Arredondo, propietarios del periódico El Pueblo, donde colaboraba el autor con el seudónimo de Prudencio, se hizo cargo de la edición. Nacido en Santo Domingo, antigua provincia de Santa Clara, Jiménez Lamar desde 1914 residía en la capital de La Trocha, donde vivió hasta 1921, año en el cual se trasladó a La Habana.

Allí escribió para El Heraldo de Cuba, La Noche, El Triunfo, La Discusión, Diario de la Marina, El Mundo, La Nación, España Nueva, Bohemia y El Fígaro. Fue autor, además, de Canto a Martí (1913) y dejó inéditos varios libros, entre ellos la novela Raúl, el ciego.

Por error, algunos historiadores han expuesto que nació en España. Sin embargo, el investigador Adalberto Afonso Fernández precisó su origen cubano en uno de sus ensayos, donde también nos informa:

“Poemas de Gabriel Jiménez Lamar fueron incluidos en dos antologías de poetas españoles: Biblioteca de Autores Andaluces de Francisco Cuenca, en La Habana, Tipografía Moderna, 1921 y en Los Argonautas (Antología de Poetas Españoles en Cuba) de José María Uncal, en La Habana, Editorial Hermes, 1924. Igualmente, aparecen poemas suyos en las antologías Poetas Jóvenes Cubanos, de Paulino G. Báez, Editorial Maucci, Barcelona, España, 1922 y en Sonetos en Cuba, de Samuel Feijóo, Santa Clara, Cuba, Universidad Central, 1964”.

Mambises de las letras

De La Habana era el periodista José Ramón Cabrera Pérez (1863-1929), gustaba firmar sus trabajos como El Guajiro del Aguacate y Clodomiro. Tenía una historia de vida interesante. Cuando desempeñaba el oficio de tabaquero, en Tampa y Cayo Hueso, conoció a José Martí. Participó en la última guerra independentista, alcanzó el grado de Teniente del Ejército Libertador.

A Ciego de Ávila llegó en 1906. En la imprenta de los Arredondo imprimió, en 1919, Memoria explicativa e ilustrada de varios centrales enclavados en el floreciente Término de Morón, y el folleto, en formato de revista, Rosal Avileño (1921). A su autoría pertenece la novela De la Cuna al Arroyo, divulgada, por entregas, en La Región, en 1924.

Enrique García Pérez, El Monje Solitario, natural de Sancti Spíritus (1880-1972), director de La Región, también era veterano de la última guerra independentista, preparó con el periodista y maestro Antonio Benedico Rodríguez, Yoyo (1882-1947), el texto Ciego de Ávila y sus progresos (1921).

Benedico gozaba de popularidad gracias a su sección “Cháchara”, de El Pueblo. Fue el primer historiador de la ciudad de Ciego de Ávila. Refiriéndose a su personalidad un colega expresaba: “El gran periodista. El hombre que acaso lea más libros en Ciego de Ávila. Lector de tintas frescas, siempre está a la última palabra en las corrientes del pensamiento. El intelectual avileño mejor informado del movimiento vanguardista, con el espiritual parentesco de Ortega y Gasset, Bergson, Reverdy, Picasso, Guillermo de Torre, André Gide y otros adalides vitalistas, cubistas, ultraístas, dadaístas, creacionistas, futuristas, sin olvidar a los minoristas cubanos (…)”.

Benedico dejó inédita una Historia de Ciego de Ávila. Y de Enrique García agrego que fue dueño de la imprenta La Avileña, editó el Álbum Rojo. Magazine. 1929, Ciego de Ávila 1955 y el folleto Soliloquio Lírico, con poemas de su autoría, en 1954.

Colega de Benedico era Francisco Carril Zunda, nacido en Sagua la Grande, el 10 de octubre de 1896, se desempeñaba como procurador público y en los ratos libres escribía para la prensa y realizaba investigaciones históricas. Autor de un folleto sobre el patriota Marcial de Jesús Gómez Cardoso, editado en la Habana, en 1940 y reproducido en la imprenta de El Camagüeyano. Uno de sus libros menos conocidos es la obra Camagüeyanos en España o Primeros americanos en Europa, 1952.

En el recuento a vuela pluma, no puede faltar el poeta, editor y periodista José Inda Hernández que nació en Ciego de Ávila, el 7 de junio de 1911. Acerca de su obra de mayor trascendencia nos dice el escritor e investigador Francis Sánchez:

“Publicó el libro Cantos y rumbos, por la imprenta Gutemberg de la ciudad de Ciego de Ávila, el 1 de enero de 1939, donde reunió lo escrito en la segunda mitad de esa década. Había empezado a escribir debatiéndose entre influencias de Rubén Darío y otra vertiente de las vanguardias cubanas, la poesía «mulata», pero el tema social terminaría siendo su acento, predominante en el que fuera a la postre su único libro publicado y que hizo llegar a colegas y críticos de todos los confines, incluso allende los mares, por el que recibió elogios y reseñas”.

¿Y Morón?

La ciudad, famosa por su escultura del Gallo, los carnavales acuáticos y las torticas, tuvo como precursor a Pedro Guillermo Subirats Quesada (1880-1960), investigador, narrador, maestro, periodista y abogado, creador de las novelas Venganza Divina (1903) y Guanina (1926). Su monografía Historia de Morón (1929), todavía es una obra de obligada consulta para los interesados en conocer el devenir de ese municipio.

A Pedro Guillermo Subirats, autor asimismo de cuentos, biografías, ensayos y tratados, se le considera el autor local más prolífico de la etapa anterior al triunfo de la Revolución.

Poco se sabe de Antonio A. Lleó, fundador de la revista Alfa, quien publicó sus versos bajo el título de Gloria y Polvo, y de Margot Álvarez Soler, Del Rosal de mis Ensueños, ambos textos circularon en 1924. Félix Triana Terry (1885-1961), poeta y educador, natural de la localidad villareña de Vueltas tuvo mayor trascendencia; se radicó en Morón donde ejerció el magisterio por muchos años y colaboró asiduamente con la prensa de la Ciudad del Gallo y la nacional. Escribió los libros: Vibraciones, Liras y ofrendas, Huerto florido, A mi madre, Mis versos en Morón.

Quedan, por supuesto, más nombres de autores en nuestro tintero. Pero sería demasiado extenso este recuento.

Revistas literarias

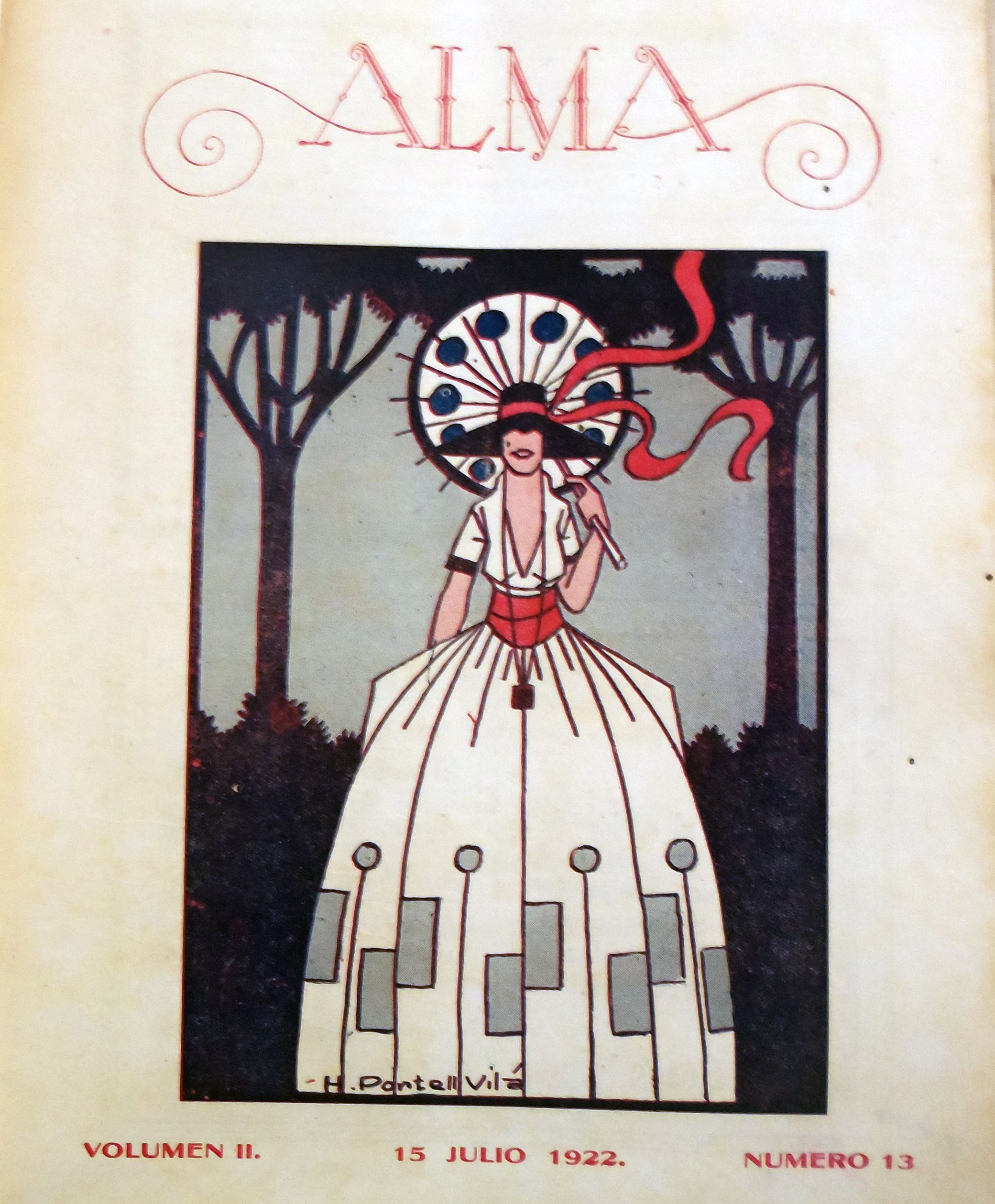

Es de destacar, además, el papel de los periódicos y revistas, pues constituyeron espacios para la difusión de la creación literaria de los autores de la región. Durante las tres primeras décadas del siglo XX se editaron decenas de medios de comunicación tanto en Ciego de Ávila como en Morón.

En el caso de las revistas moroneras, sobresalieron La Montaña, Nueva Aurora, Alfa, Alba, Lirios, Horizontes y Éxtasis. Y de las avileñas podemos mencionar a Ecos Avileños, La Trocha Ilustrada, Vida y Arte, Alma Ilustrada, entre otras.

La mayoría de los autores ejercieron el periodismo, el magisterio o la abogacía; en ocasiones, incursionaban en más de una profesión para ganarse el sustento. En su época, algunos fueron muy populares. Hoy, el peligro de la desmemoria se cierne sobre ellos, precursores de la literatura avileña.

Fuentes:

Adalberto Afonso: Mis investigaciones y algo más, Palibrio, 2011, t. 1.

Colectivos de autores: “Historia de la cultura moronera”, trabajo inédito, 1996, copia facilitada por el historiador Héctor Izquierdo Acuña.

El Pueblo

La Región

Videncia

Imago

Invasor

Fondos documentales del Museo Provincial Histórico de Ciego de Ávila y del Archivo Histórico Provincia Brigadier José Gómez Cardoso.