Fermín Valdés Domínguez fue mucho más que “el hermano del alma” de Martí, lo que por sí solo constituye gloria más que suficiente. Fue un gran médico y un gran científico que, tras abandonar las filas del autonomismo, alcanzó el grado de Coronel del Ejército Libertador. Murió el 13 de junio de 1910, en La Habana, en su casa de Industria 122. Tenía 57 años.

Una de las facetas más interesantes de su vida es aquella que narra la película Inocencia, del realizador cubano Alejandro Gil. En ella se retrata la obsesión de Valdés Domínguez por demostrar la inocencia de los ocho estudiantes de Medicina fusilados en La Habana en noviembre de 1871. Se lo ve como protagonista de los sucesos y parte del grupo de 45 estudiantes encarcelados inicialmente.

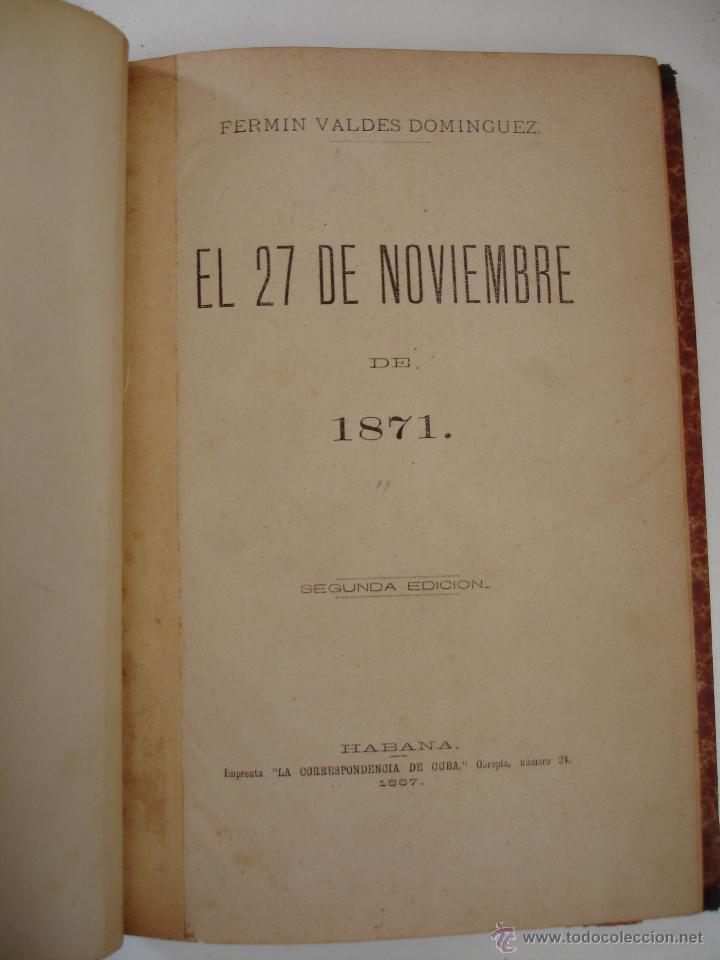

Valdés Domínguez no descansó hasta demostrar la inocencia de los fusilados y de los que, como él, sufrieron una prisión despiadada e inmerecida. Trabajó para ello “desde que heló aquel horror su juventud”, como dijera Martí en la introducción del libro que Valdés Domínguez escribió para avalar su investigación, publicada inicialmente en Madrid en 1873, bajo el título de Los Voluntarios de La Habana en los acontecimientos de los estudiantes de medicina. La posterior versión ampliada, bajo el título El 27 de noviembre de 1871, fue editada en Cuba en 1969, con detalladas notas del propio Valdés Domínguez y de Luis Felipe LeRoy Gálvez. A través de documentos, cartas, archivos y textos periodísticos presenta una denuncia sin odio ni revanchismo. En ese texto, que cito a lo largo de este artículo, Valdés Domínguez incluye toda la información que acumuló a través de los años, para que sean los hechos los que hablen por sí mismos.

*

El jueves 23 de noviembre de 1871, unos jóvenes estudiantes del primer año de la carrera de Medicina de la Universidad de La Habana decidieron utilizar el tiempo libre que tenían entre turnos de clases para pasear por las plazoletas y caminos del Cementerio Espada o Cementerio de San Lázaro, como también se le conocía. No podían imaginar, ni en la peor de las pesadillas, que esa decisión acabaría, en menos de 96 horas, con sus vidas y las de otros compañeros. Valdés Domínguez así lo cuenta en su libro: “Al salir del Anfiteatro, vieron algunos compañeros el carro en donde habían conducido los cadáveres destinados a nuestro estudio, y subieron a él y dieron vueltas por la plaza que existía delante del Cementerio”.

El sábado 25, muy temprano en la mañana y a consecuencia de una acusación hecha por el celador del cementerio, Vicente Cobas, el Gobernador Político, Dionisio López Roberts, se presentó en el lugar acompañado de un agente de la policía. Se acusaba a los jóvenes que habían estado el jueves 23 en el cementerio de haber rayado el cristal del nicho1 donde estaba enterrado el periodista español Gonzalo Castañón, quien había muerto a consecuencia de un altercado con un cubano independentista en Cayo Hueso, el 31 de enero de 1870.

López Roberts interrogó sobre lo ocurrido al capellán, el presbítero Don Mariano Rodríguez, que había visto a los jóvenes el día 23. Él le respondió que nada había sucedido y que las rayas que se apreciaban en el cristal del nicho eran antiguas, que incluso ya estaban ahí el 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. A pesar de no existir ningún tipo de profanación, López Roberts decidió presentarse en San Dionisio, donde estaban los alumnos del segundo año. La actitud ejemplar y decorosa del profesor, el Dr. Sánchez Bustamante, impidió que se los llevaran presos.

Pero no desistió de su plan y en horas de la tarde se presentó en el aula en que estaban reunidos los estudiantes del primer año de Medicina, acompañado de Felipe Alonso, amigo de Castañón,2 y de varios agentes de la policía. Interrumpió la clase y acusó a los estudiantes de haber profanado la tumba de Castañón. En esta ocasión, el catedrático, Dr. Valencia, no estuvo a la altura del Dr. Sánchez Bustamante, y dejó actuar a López Roberts a su antojo.

Como los estudiantes negaron haber cometido los hechos que se les imputaban, decidió, en un acto de soberbia y evidente abuso de poder, encarcelarlos a los 45. Fueron separados del grupo un militar peninsular de apellido Godoy, perteneciente al Cuerpo de Sanidad, alumno de primer año, y el jovencito de solo 14 años Octavio Smith Guenard, nacido en Cárdenas, cuya madre era estadounidense. El hecho de excluir al peninsular militar era ya una señal inequívoca de la intención política de las acusaciones.

En horas de la noche, López Roberts presentó la acusación ante el General Segundo Cabo Romualdo Crespo, encargado del Gobierno y Capitanía General, por ausencia del Conde Valmaseda,3 que se encontraba en campaña militar. Comenzaron los interrogatorios, los estudiantes que habían estado en el cementerio reconocieron que habían jugado con el carrito, pero negaron con vehemencia haber cometido ningún acto criminal. En un momento de su libro, dice Valdés Domínguez, “solo éramos culpables del delito de ser estudiantes”.

Para agravar aún más la situación, había sido convocada una Gran Parada Militar en la Plaza de Armas el domingo 26, en la que desfilaron más de 10 mil miembros del Cuerpo de Voluntarios, conformado en su mayoría por españoles y, también, por cubanos leales a la Metrópoli. Durante el desfile se escucharon gritos de “¡muerte a los traidores!”, pues la manipulación de López Roberts y de algunos oficiales del Cuerpo había penetrado ya en las mentes de sus integrantes y de la muchedumbre enferma de odio que los seguía.

Terminada la Parada Militar, unos 300 Voluntarios se dirigieron por el Paseo del Prado hasta la cárcel, vociferando. Eso atrajo a muchas más personas, que llegaron a ser, según relató el oficial de Voluntarios Justo Zaragoza (citado por Valdés Domínguez) más de mil. Clamaban por la muerte de los estudiantes y gritaban los nombres de algunos de ellos a través de bocinas. La situación estaba fuera de control.

Desde la prisión, los injustamente encarcelados escuchaban los gritos y amenazas de la turba enardecida.

**

El General Romualdo Crespo, que sustituía al Conde Valmaseda, fue el máximo responsable de la matanza ocurrida el 27 de noviembre de 1871. Así lo demuestra Valdés Domínguez en su libro. Es cierto que la situación imperante en La Habana era angustiosa y difícil, pues Crespo no contaba con un solo soldado del ejército regular que lo respaldara en la protección de la capital. Solo disponía del Cuerpo de Voluntarios. Había una guerra en el oriente y centro del país, en la que estaban muriendo españoles. Los estudiantes cubanos, en su mayoría hijos de peninsulares y criollos que gozaban de una holgada posición económica, eran vistos como posibles insurrectos.

López Roberts, en su afán de ganar favores y, por qué no, dinero, fabricó una mentira con algunos elementos de verdad para hacerla creíble (lo único cierto era que los muchachos habían jugado en el cementerio).

No importaba que fueran inocentes, era el mensaje cuyas muertes, pensaron equivocadamente, transmitiría a los jóvenes que aún no se habían sumado a las filas mambisas. Nada más parecido al “¡crucifícalo!” que le pidieron a Pilatos, como recuerda Eduardo Yero, director del periódico El Cubano, en cuyos talleres se imprimió la tercera edición del libro de Valdés Domínguez.

Valdés Domínguez incluye en su libro la carta que escribió y publicó Crespo a su llegada a España, después de su destitución. Allí explica: “Necesario es remontarse a la época del terror de la Revolución Francesa para encontrar en la famosa Ley de Sospechosos algo que se asimile por su sangriento colorido a las proposiciones formuladas en un momento de febril sobrexcitación por las comisiones de los Voluntarios”.

Era tan explosiva la situación reinante en la capital, que el Vicecónsul estadounidense, Henry C. Hall, en un telegrama que envía a su Gobierno, la mañana del 27 de noviembre, prácticamente menciona la posibilidad de una intervención militar en la Isla. El telegrama, reproducido por Valdés Domínguez, dice así: “Demostraciones de los Voluntarios contra la autoridad del Gobierno. Gobierno impotente. Serios temores de una matanza en cualquier momento. Barco de guerra útil. Habana”.

Crespo, aterrorizado ante la violenta situación, cedió a las presiones y convocó un primer Consejo de Guerra, compuesto por capitanes del ejército (“seis vocales veteranos”, los nombra Valdés Domínguez), presidido por un Coronel, que comenzó sus sesiones a las doce de la noche. Fue designado como defensor de oficio el joven capitán español, de tan solo 26 años, Federico Capdevila.4

La defensa de Capdevila, recogida íntegramente por Valdés Domínguez, fue un ejemplo de justeza, dignidad y coraje. “Nunca, jamás en mi vida, podré conformarme con la petición de un caballero fiscal que ha sido impulsado, impelido a condenar involuntariamente, sin convicción, sin prueba alguna, sin fechas, sin el más leve indicio sobre el ilusorio delito que únicamente de voz pública se ha propalado […] Mi obligación como español, mi sagrado deber como defensor, mi honra como caballero, y mi pundonor como oficial, es proteger y amparar al inocente, y lo son mis cuarenta y cinco defendidos”.

Los Voluntarios, enfurecidos por la defensa de Capdevila, lo insultaron, y uno de ellos intentó agredirlo físicamente. El aguerrido capitán tuvo que defenderse con su espada. Desde el patio de la cárcel se escuchaban los gritos que pedían su cabeza. Fue tanta la ira de los Voluntarios que Capdevila, escoltado por algunos de los presentes, tuvo que esconderse en el sótano de la cárcel y solo pudo salir después de pasadas muchas horas.

A pesar de defensa que hiciera Capdevila, se les encontró culpables de profanación, por lo que se decidió aplicar lo establecido en el Código Penal vigente, que no era, en ningún caso, la pena capital.

***

Los Voluntarios, no satisfechos con el castigo que se les había impuesto a los estudiantes, exigieron la creación de un segundo Consejo de Guerra, compuesto, esta vez, por un Coronel, un Fiscal, seis capitanes vocales y nueve capitanes de los Voluntarios.5 La balanza a favor de los Voluntarios aseguraba la sentencia de pena de muerte que ya estaba fijada, pues así lo habían dejado muy claro ellos y las turbas que arrastraban, con sus gritos, amenazas y actos de violencia.

El segundo Consejo de Guerra inició sus sesiones en la madrugada del lunes 27. No se presentaron nuevas pruebas ni se convocaron testigos (tampoco se hizo en el primer Consejo). Valdés Domínguez denuncia: “No pudiendo ninguno de los jueces preguntarnos nada que tuviera relación con la supuesta profanación, se limitaron a buscar quién llevaba una sortija u otra prenda de brillantes, para hacer caer sobre él el delito de haber rayado el cristal.

Uno de los capitanes veteranos, que fungía como vocal, fue designado como el defensor. ¿Qué podía hacer, después de haber visto lo ocurrido a Capdevila? El segundo Consejo de Guerra, en sesión sumarísima, en horas de la madrugada del lunes 27 de noviembre, violando todas las normas jurídicas, legales y de elemental decencia, los condenó a la pena de muerte por fusilamiento.

Los estudiantes que habían estado en el cementerio habían sido separados, desde el inicio, del resto. Eran cinco: Anacleto Bermúdez (20 años y 6 meses); Ángel Laborde (17 años y 10 meses); José de Marcos y Medina (20 años); Pascual Rodríguez y Pérez (21 años) y otro estudiante, Alonso Álvarez de la Campa (16 años, 5 meses y 2 días), que tomó una flor del jardín del cementerio. Al primero que separaron fue a Pascual Rodríguez y Pérez, según recoge Valdés Domínguez (pp. 31-32). “Salió de allí para la Cárcel, mandándosele poner en bartolina inmediatamente porque contestó de una manera enérgica a las preguntas que le hacía el Gobernador. Y lo vimos salir con aquella digna altivez que lo inmortalizó en el lugar del suplicio […] Aquella misma noche fue encerrado en un calabozo, Ángel Laborde y tras él, José de Marcos y Medina. En él los encerraron porque declararon que habían jugado con el carro […] No se escapó del calabozo, el niño Alonso Álvarez de la Campa, y pronto mi buen hermano Anacleto Bermúdez, el amigo de mi alma”.

Valdés Domínguez narra en su emocionante testimonio que el capitán Felipe Alonso le dice al adolescente de solo 16 años Alonso Álvarez de la Campa: “¡Ay, Alonsito, ni los millones de tu padre te han de valer para que no te vuelen los sesos!”.

Se sabía que eran cinco los que morirían, pero los Voluntarios querían más sangre, por lo que decidieron “quintar” la cifra de los jóvenes encarcelados. Eran cuarenta y tres, escogerían uno por cada cinco. De haberse mantenido la cifra inicial de 45, hubieran sido nueve y no ocho el total de ejecutados. Así lo narra Valdés Domínguez: “Comprimidos por la exaltación creciente de la multitud, el Consejo acordó ir proponiendo a esta los sentenciados a muerte en corto número, fijando el máximo de la sentencia en ocho, producto que resultaba de quintar los que nos hallábamos presos […] ¡El crimen fue el sorteo! ¡La justicia entonces fue la rifa! […] El azar respondió a aquella acusación espantosa con los nombres de Carlos Augusto de la Torre (20 años), Carlos Verdugo (17 años y 11 meses) y Eladio González (20 años).

Así, quedaron fijados los nombres cuya inocencia Fermín Valdés Domínguez buscaría tanto probar.

Continuará…

1 Se les acusaba de mucho más: de haber rayado y roto el cristal, arrojar al piso las coronas de siemprevivas y sacar los huesos del ataúd. Pero el sepulcro estaba intacto, solo con aquellas rayas antiguas, cubiertas por el polvo y la humedad. También se les acusó de haber profanado la tumba de Don Ricardo de Guzmán, comandante español que había perdido el brazo derecho combatiendo contra los mambises.

2 El historiador Ramiro Guerra Sánchez lo menciona en su libro Guerra de los 10 años: 1868-1878, t. 2, p. 136: “Acompañaban al gobernador: el capitán del Quinto Batallón de Voluntarios, Felipe Alonso, uno de los acompañantes de Gonzalo Castañón en el viaje a Cayo Hueso, donde este fue muerto; el también capitán de Voluntarios, Apolinar del Rato, y varios agentes de policía”.

3 Conde Valmaseda o Conde de Valmaseda, aparece de las dos formas en el texto de Valdés Domínguez. Se llamaba Blas Diego de Villate y de la Hera (II conde de Valmaseda y I marqués de Velada). Militar y noble español (Vizcaya, 1824- Madrid, 1882).

4 Federico Capdevila (Valencia, España, 1845 – Santiago de Cuba, 1898) vivió 30 años en Cuba. Después de los sucesos del 27 de noviembre se trasladó a Holguín. Residió en varias provincias del país. En 1873 se casó con la espirituana Isabel Piña Estrada, con quien tuvo cinco hijos. Durante toda su vida sufrió el acoso de los oluntarios, que no le perdonaron nunca que defendiera a los estudiantes. Al morir, fue sepultado en Santa Ifigenia. Años más tarde, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Colón y colocados en el panteón de los estudiantes.

5 Valdés Domínguez los relaciona con nombres y apellidos y solo registra cinco capitanes. Se fijó la cifra de nueve capitanes Voluntarios teniendo en cuenta los nueve batallones en servicio, un capitán por cada batallón (Ramiro Guerra Sánchez: Guerra de los 10 años: 1868-1878, pp. 137-139).

Nota:

Este texto es una versión de un trabajo de mayor extensión que, bajo el título de «Ensueños de la patria», publicó la revista Espacio Laical (Año 15 Nro.3, 2019). También puede consultarse en su versión digital. «Ensueños de la patria» trata sobre la película Inocencia y los tristes acontecimientos ahí narrados, ocurridos en nuestro país en noviembre de 1871 y posteriores a esa fecha. Con motivo de conmemorarse un aniversario más de la muerte Fermín Valdés Domínguez, OnCuba ha querido resaltar su afán por demostrar la terrible injusticia cometida contra los ocho estudiantes de Medicina.