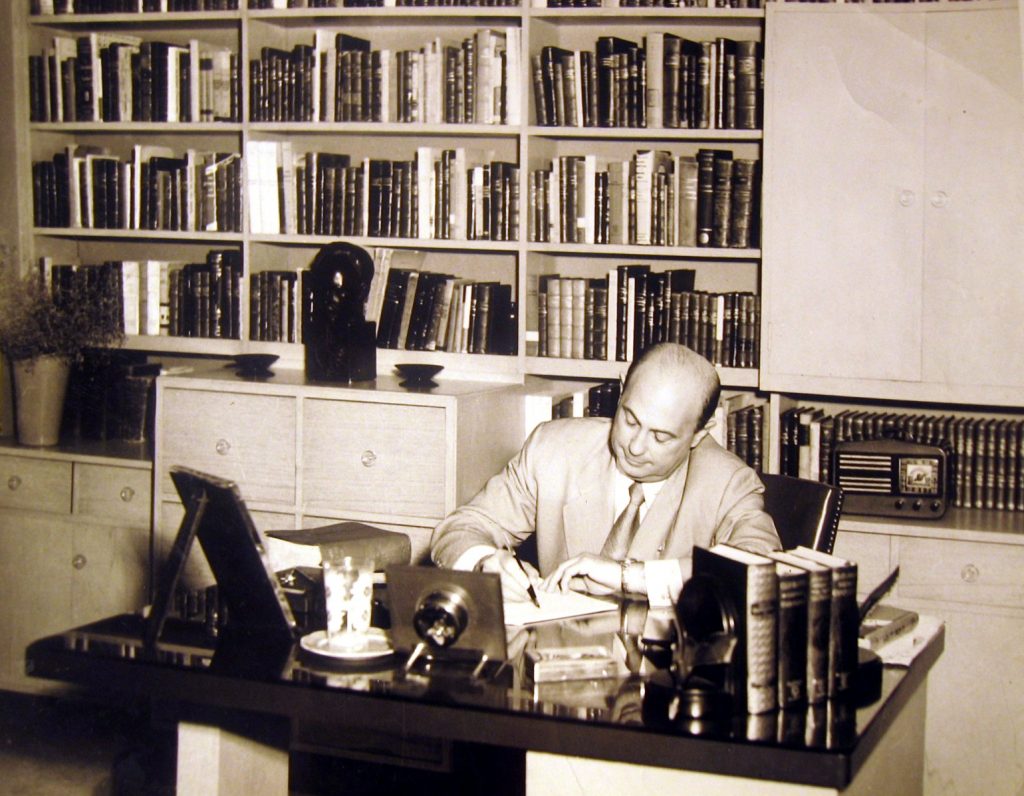

Como “pluma de vuelo” califica la enciclopedia digital Ecured al relevante ensayista, crítico y periodista cubano Francisco Ichaso. Se trata de la única valoración cualitativa que esta fuente, que se precia de ser la principal enciclopedia colaborativa en red sobre Cuba, dedica a quien fuera uno de los más importantes intelectuales de la Isla en la primera mitad del siglo XX.

No es esta enciclopedia, ciertamente, la mejor vía para conocer a profundidad el quehacer intelectual –o de cualquier otra índole– de figuras del devenir histórico de la Isla y el mundo, pero, aun así, no deja de ser llamativa tan escueta valoración como parte de una ya de por sí sintética nota biográfica.

La respuesta a semejante brevedad pudiera hallarse en la evolución política de Ichaso (Cienfuegos, 1901-México, 1962), un hombre que de integrar el Grupo Minorista y ser uno de los firmantes de la llamada Protesta de los Trece –junto a figuras como Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, José Antonio Fernández de Castro y Jorge Mañach–, pasó a formar parte de la organización ABC, que se opuso a la dictadura de Gerardo Machado desde la derecha –con una postura radical e, incluso, terrorista–, y no comulgó con la revolución liderada por Fidel Castro, lo que lo llevaría a abandonar la Isla y mantener un postura contraria al nuevo gobierno desde el exterior.

No obstante, aunque escueto y, sin dudas, insuficiente, el calificativo dado por Ecured a Ichaso no deja de ser preciso, pues justo eso fue: un escritor de vuelo, un ensayista de honduras, un crítico aguzado, un periodista que no se contentó con la camisa de fuerza del diarismo, sino que miró –y buscó– más allá, en temas y motivos que trascendieran en el tiempo.

Doctor en Derecho Civil, en su andar en el periodismo trabajó como editor de la reputada Revista de Avance, considerada el principal órgano del movimiento vanguardista en la Isla. Además, durante años fue redactor del controvertido pero influyente Diario de la Marina y colaborador de diversos medios entre los que destacó, por su sistematicidad y relevancia, la revista Bohemia.

Dentro de las filas del ABC dirigió Denuncia, publicación clandestina opuesta al gobierno dictatorial de Machado, y más tarde sería redactor de Acción. Tras la caída de Machado, en 1934 sería director de la Oficina de Prensa e Información del Palacio Presidencial.

Además, fue profesor de la Escuela de Periodismo “Manuel Márquez Sterling” y ya en la década del 50 trabajó en programas políticos y culturales de CMQ Televisión. Como periodista, recibió varios de los principales lauros del gremio en el período republicano, entre ellos el Juan Gualberto Gómez, el Justo de Lara y el José I. Rivero.

Su reseña biográfica no estaría completa si no se menciona su participación en la significativa Asamblea Constituyente de 1940, la autoría de libros como Crisis de lo cursi, Los derechos humanos y En torno a Juan Sebastián Bach, y su labor al frente de la Agrupación de Redactores Teatrales y Cinematográficos de La Habana. Internacionalmente, presidiría la Comisión Cubana ante la UNESCO y sería embajador de la Isla ante las Naciones Unidas.

No fue, por tanto, un advenedizo ni una figura menor en el concierto intelectual cubano de su época, sino un pensador y un escritor que taladró las superficies en busca de la médula, que dio lustre a la prosa no por el manierismo de la forma sino siguiendo la brújula de un hecho, de un tema, de una idea, que consideraba trascendente.

Prueba de ello es el siguiente artículo, o más bien ensayo, publicado en la revista Bohemia en 1937 y merecedor del premio Justo de Lara. En él, a partir de un poema de Luis Amado-Blanco, arroja luz sobre una poesía mayor, la de la vida, la obra y la muerte del gran Federico García Lorca, y logra un texto que, como la “tristemente simbólica” muerte que analiza, se llena de sentido al pasar a la historia.

***

Una muerte sin sentido y un canto desesperado

Notas a poema de Luis Amado-Blanco

“Contad mi triste historia a los niños que pasen”

Federico García Lorca

Mariana Pineda,

Estampa tercera, escena última.

Yo no creo que la señal más alarmante de los tiempos sea eso que llaman la crisis del sentido de la vida. Yo creo que es más angustiosa esta sencilla y aterradora verdad: que el hombre posee cada día en menor grado el sentido de la muerte.

Una vida sin sentido puede ser estúpida o trágica; pero solo para el que la sobrelleva. En todo caso se tiene siempre la esperanza de colmarla. ¡Cuántos son los hombres que han tenido la sensación de plenitud minutos antes de morir, de cara ya al misterio!

Una muerte sin sentido tiene la desesperación de lo irremediable. Es además una muerte contagiosa, de la que nos morimos todos un poco, marcados, no por su cruz, sino por su equis tachadora y absurda. Una muerte sin sentido es desmoralizante, sobre todo para los que tenemos aquella misma preocupación trágica del poeta Rilke, que quería morir lógicamente, “de su propia muerte”, no de “la de aquellos médicos”, ni mucho menos de la de los verdugos. Es fecundo, es vivificador el pensamiento de las postrimerías, cuando estas se sueñan en un mundo socrático, con armonía y luz, y la muerte es en ellas como el último detalle del acabado en una obra de arte. Pero es letal el pensamiento de una muerte gratuita y torpe, que debiera romper el equilibrio del universo y torcer el curso de los astros.

La de Federico García Lorca ha sido una muerte así, vacía de sentido. Por eso cuesta trabajo creer en ella. Se cree en las cosas naturales, no en las cosas absurdas, aunque en este momento delirante del mundo, el absurdo haya alcanzado carta de cotidianidad y se siente todos los días en nuestra mesa.

He hablado con Juan Ramón Jiménez de esto. El también quiere no creer. Tiene sentido matar a un hombre que lleva un fusil en la mano, no al que lleva una canción en los labios. ¿Qué seguridad puede haber en un mundo en que ser poeta, joven y libre cuesta la vida? ¿Se ha pensado seriamente en esto? ¿Se ha meditado sobre el alcance de esta verdad dramática? Porque no se trata ya de una necia desvalorización de la vida humana. Se trata de un problema más general y grave: de una disminución progresiva de la seguridad humana en una época en que todos los desvelos del hombre parecían precisamente encaminados a crearse seguridades para su vida, para su trabajo, para su pensamiento, para sus creencias. En un tiempo en que todo se asegura, desde los pies de una bailarina hasta el cerebro de un sabio, lo que está justamente en precario es la vida del hombre. ¿Cabe mayor contrasentido?

No fue una descarga de fusilería lo que se escuchó en Granada cuando mataron a Federico García Lorca. Fue un ruido cósmico, aviso y llamada a un tiempo, que se esparció por todas partes, como la telegrafía sorda de los bongoes en la selva. Si hay muertes con categoría meteórica, esta es una de ellas.

Más que la preocupación católica de morir sin confesión, lo que conturba hoy al hombre es la preocupación simplemente humana de morir sin sentido. Estar hoy ahí, firme y jugoso como un tallo joven, y estar mañana en el campo, “con la boca llena de tierra”, como dice la protagonista de “Bodas de sangre”. Y todo ello sin causa, sin razón, porque hay un odio suelto que se les prende en el alma a los hombres y les arma el brazo contra el padre, contra el hijo, contra el hermano, contra el amigo, contra el inocente, contra el poeta.

Ante muertes así o es humano esperar duelos estoicos, luto de párpados secos y silencioso dolor. Son muertes que socavan el principio apolíneo de la vida y conducen necesariamente a estados de desesperación. No vale buscar palabras. La palabra es cultura, la cultura es seguridad, pero, ¿qué seguridad puede reclamarse en un mundo que retrocede a la pugnacidad ciega de sus orígenes? Hay que agotar la fuente de las lágrimas. Hay que llorar sin retórica, “abandonadamente, heridamente”, “llorar llorando”, como en la oda de Pablo Neruda a Federico García Lorca; un canto en vida, pero lleno de anticipaciones elegíacas.

O como en este “poema desesperado” de Luis Amado-Blanco, que es planto copioso y cólera encendida a un tiempo.

Hay en este poema una estrofa que comienza así:

Tú pudiste morir. Yo aquí ablandado,

pulpa amarga de este sol de hierro.

“Tú pudiste morir”. Esta frase nos da la clave de la desesperación del poema. Aparentemente, el poeta alude a la quietud sin márgenes, a la paz alta y consoladora de la muerte. Pero sus palabras van lastradas de horror. No es la tranquilidad, sino el pánico, lo que emana de ellas. “Tú pudiste morir”, esto es, fue posible extinguir una vida que parecía hecha de fibras inmortales, impetuosa y alegre como la de un dios joven; una vida que no era solo individual, porque estaba ligada a la tradición y a los designios de belleza de todo un pueblo, de toda una raza; una vida tan llena de adherencias cósmicas que, al desplomarse tenemos la impresión de que se ha producido algo así como un desprendimiento geológico. Si esto ha podido ocurrir, ¿qué no será posible ya? He ahí la interrogación angustiosa que encierra esa frase. He ahí la clave de la desesperación del poeta, que se proyecta en el verso bajo formas contracturadas, con el gesto crispado de las máscaras trágicas, con palabras que se clavan en las estrofas como garfios. El mismo descubre este escorzo angustioso de su ánimo cuando dice:

Y yo entre tanto ¿qué? Eco del eco,

mano en garra sobre la furia del papel.

Mientras Federico “pudo morir” –montaña sumergida, río sin linfa– y ahora lo imaginamos

yerto, rígido, sin hojas y sin brisa,

partida en dos la cola de su siesta,

nosotros somos, en el verso desesperado de Amado-Blanco,

horror de pie descalzo que se mustia en la espera

de un monstruo que devore los guijarros de los caminos.

Pero no todo es sombrío en este poema. La evocación del poeta muerto está traspasada de su propia luz. En un romance, lleno deliberadamente de giros lorquianos, Amado-Blanco recoge su dolor de hombre del pueblo para ofrendárselo al desaparecido. En general, todo el poema rezuma ese duelo popular, que es el único capaz de remontarse hasta el cielo granadino, donde Federico, con una sonrisa que la muerte no pudo cortarle, finge una viñeta elegante y arbitraria, con un halo de lentejuelas y dos ángeles gitanos por toda cohorte. Pero esta parte a que ahora me refiero es como un momento de reflujo en la tónica desesperada del canto. El uso acertado del vocativo da al dolor un aire ingenuo, antiguo y campesino:

¡Quién te viera, quién te viera!

¡Ay amor, ay alegría!

Tu luto vengo llorando,

¡Ay Federico García!

El poeta no se conforma ya con su puro dolor. Quiere imágenes precisas que renueven su llanto y aviven el ascua de su cólera. Evoca entonces a Mariana Pineda, aquella dulce mártir de la libertad española, que murió también en Granada –en “su Granada”– y con cuya historia hizo García Lorca un bello poema dramático. Es Mariana Pineda la que, en el cielo de ambos, “le borda la bienvenida” a su maravilloso cantor. ¿Qué de extraño si en vida le había sorprendido la muerte bordando la bandera de la libertad?

La evocación es oportuna. Hay mucho de común en aquel tránsito y en este. Dijérase que Federico previó su muerte al poetizar la de su Marianita. Mucho de aquel dolor con aire de requiebro –dolor andaluz, que hasta para llorar busca el gesto elegante– que García Lorca puso en boca de las monjas y novicias que despedían a Mariana Pineda camino del cadalso, vibra ahora en el poema de Luis Amado-Blanco. Esa forma jaculatoria de acompañamiento hacia la muerte, está muy dentro de la tradición española. Ni la preocupación del más allá le quita al español el sentido realista, concreto, sensual, de su pena. No fueron frases lúgubres ni graves responsos los que rodearon el tránsito de Mariana Pineda en el drama de García Lorca. Fueron piropos andaluces, llenos de “ángel”, transidos de emoción y de gracia.

¡Ay triste Marianita, rosa de los rosales!

Ya no verán tus ojos las naranjas de luz

que pone en los tejados de Granada la tarde.

Tampoco las verá más Federico, “moreno de sal y escama”, voz de trueno en la lejanía, “armario de cien lunas”, en la despedida también requebradora de Luis Amado-Blanco. Su última visión del crepúsculo granadino, ese crepúsculo largo, en que la luz parece empeñada en no abandonar la ciudad y morosamente

se enreda entre los cipreses

o se esconde bajo el agua,

se le revolvió en la pupila con “el negro cero de las pistolas” en que se fijaron sus ojos por última vez.

“El negro cero de las pistolas”. De expresiones así, metálicamente gráficas, está frecuentado este poema de Luis Amado-Blanco. El cero es, aritméticamente, la negación total. El “negro cero de las pistolas” es la negación agresiva, la nada en acción, que pretende reducirnos a su círculo estrangulador, a su nadismo absoluto, ese nadismo que tanto ha angustiado siempre a los españoles, para quienes es materia más propia de meditación el no ser que el ser, la noluntad que la voluntad, para decirlo en el lenguaje unamunesco.

Bajo ese signo negativo parece vivir hoy el mundo. Todo hombre libre, todo hombre honrado, todo hombre no dispuesto a encadenar su vida, su pensamiento, su acción, está hoy, en casi todas partes, frente al “negro cero de las pistolas”.

Por eso es tristemente simbólica la muerte de Federico García Lorca. No tuvo sentido en sí misma, y de ahí que un poeta, como Luis Amado-Blanco, reacciones frente a ella con el idioma y los gestos de la desesperación. Pero se llena de sentido al pasar a la historia. Entonces ese “negro cero”, que ahora nos alucina, adviene nada menos que ojal de la inmortalidad.