Alberto no madruga, aunque se levanta temprano. Ocho o nueve de la mañana. Todos los días, a menos que sus clientes lo contacten para cancelar la cita previamente acordada. Cuando no lo hacen, los espera en calma, viendo a veces algún que otro show latino que le llega por el Paquete Semanal. Cuando un turno es eliminado o pospuesto, le da pierna suelta a sus deseos más juveniles de dormir la mañana.

Tiene 28 años y lleva 12 trabajando para sí dentro de su propia casa, en las afueras de La Habana. No le gusta la promoción. Prefiere que su talento siga las líneas convencionales del vox populi y los comentarios. Aunque su trabajo sale a buscarle, literalmente, clientes y admiradores que luego lo llamarán por teléfono y le preguntarán por tarifas, diseños y horarios disponibles.

Alberto no es diseñador y dibuja desde niño. Y entre todos los soportes que podría utilizar, prefirió especializarse en uno: la piel de las personas.

***

Es un poco meticuloso. Su estudio no tiene apariencia de improvisación, aunque le haya robado la sala a su casa. Un sillón de cojines negros de tapiz sintético, algunas sillas para acompañantes, una repisa con una veintena de pomos de tintas de varios colores, dos máquinas de tatuar, una impresora, climatización, pomos de agua, vaselina y música ambiental. El piso es negro y está tan limpio que parece reflejar el rojo que hay en una de las paredes.

Casi nunca rompe la rutina de esperar a que venga el visitante para comenzar a prepararlo todo. Pero antes, pone música. Linkin Park esta vez. Moja la parte baja del sillón – donde se pondrá la pierna a tatuar – y con un trozo de nylon la envuelve. Saca una aguja y rompe su estuche. “Tengo música para todo”, dice, tras aplicar el gel bactericida sobre la piel del cliente. “Si te gusta el reguetón… la mayoría del tiempo lo pongo. El rock está un poco eliminado de la sociedad.”

“En los tiempos cuando yo era friki, todo el mundo lo oía. Ahora nada más se escucha reguetón. Maluma, Gente de Zona…”.

Siendo friki aprendió a hacer lo que hoy le resulta un negocio, “alegal”, como se dice. Hacer tatuajes no figura entre las actividades permitidas a los cuentapropistas.

“Cuando empecé, estaba en el Tecnológico, estudiando Montaje y Reparación de Equipos Industriales. Y no fue ni como negocio. Los socios míos sabían que yo tenía facilidad para la pintura, y el entretenimiento de nosotros era irnos para un Rumbito con un bolígrafo a que les pintara cosas en la piel”.

“Una vez me quisieron contratar, ahí en el Rumbo. Se me acercó una persona y me dijo que le habían traído todo de afuera y que quería que yo tatuara, que el negocio sería a la mitad. No quise, porque si lo podía hacer yo solo, ¿para qué dividir las ganancias? Y me regalaron una maquinita que era un motorcito de máquina de pelar. Es que hace doce años no había nada. Y para conseguir la tinta… En aquel tiempo se luchaban los pomitos de penicilina. Comprar un poquito de rojo era difícil. Empecé en las malas, malas”.

Aplica otro líquido y pone el dibujo que va a tatuar. Cuando lo retira, queda la marca superficial. La retoca con un bolígrafo azul y añade algunos detalles más. Es un árbol dentro del bosque que comenzara anteriormente, en otra ocasión.

“¿El primer diseño? Fue un sol. No se me olvida, ni el segundo ni el tercero. Un sol con ojo estilo egipcio. En ese tiempo se buscaban diseños sencillos. Y a la máquina tú le podías montar solo una aguja. ¡Una aguja! El segundo fue un tribal, en forma de letra S. Era la furia de los tribales, todo el mundo quería uno”.

Se pone los guantes, negros, talla XL, y un delantal del mismo color. Vierte tinta negra en tapas pequeñas en las que casi no cabe la punta del meñique, y en una echa un poco de agua.

“Vamo’ a meterle”. Y enciende la máquina, tan ruidosa que, por un momento en que se cierran los ojos, pasa por la cabeza que Alberto, más que tatuador, es dentista.

El mango de la máquina que utiliza es verde, y resalta. Limpia con servilleta de papel la tinta que se queda afuera y que le estorba a la hora de ver los trazos que debe seguir. Luego la desecha y toma otra más y otra más y otra más.

Solo tatúa a dos personas por día. De lunes a domingo. Y no es por falta de clientes. Es que evita a toda costa el cansancio. Prefiere que los dos tatuajes de la jornada queden perfectos; el tercero no sale siempre con la misma calidad. No tiene dudas de cuán efectivo es el dicho de su esposa: por cada cliente satisfecho, se ganan 5 más; por cada insatisfecho, se pierden diez.

Sabe que, aunque los tatuajes son difícilmente borrables, hay modas para ellos. Tan pasajeras como el dolor que provoca la aguja al perforar la piel y dejar, en plena epidermis, la mancha tratada que muta a dibujo artístico.

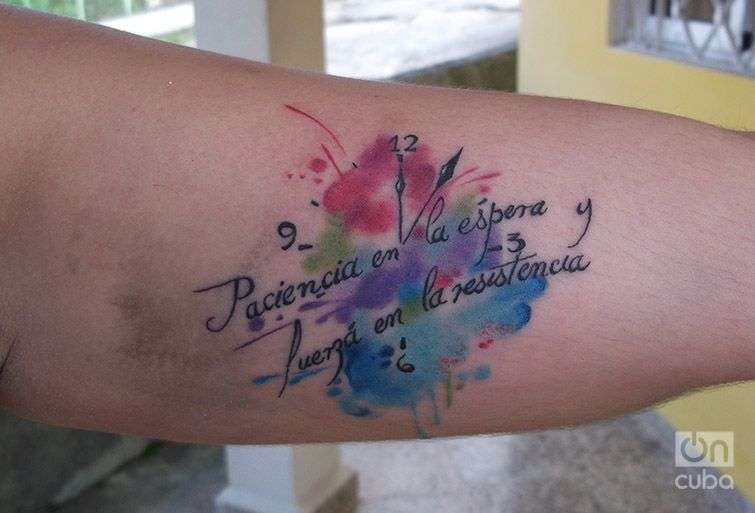

“Hubo un tiempo en que se usaban los atrapasueños, los infinity, los pajaritos y las plumas. Ahora están los watercolors, que son como acuarela. Es un estilo que domina poca gente. Una persona me dijo que se hace mucho fuera de Cuba, y aquí yo no los he visto a no ser los que hago yo”.

“¿Lo más loco que me han pedido? Un hombre calvo vino y quería que yo le tatuara los pelos de la cabeza. Yo le aconsejé, le dije que lo que pedía no iba a lucirle como él quería. Él seguro tenía una idea de cómo le podía quedar el tatuaje, pero una vez que esté hecho… Esto no hay forma de revertirlo. Le dije que no, que siguiera con su calvicie. Allá en Estados Unidos creo que sí se hace, pero imagino que sea una técnica para ese tipo de cosas, pero como yo nunca lo he hecho…”.

Aunque su voz tiene una dejadez inusual, como poseída por la indiferencia, siempre advierte de los cuidados. De evitar el sol, las piscinas y la playa hasta que no haya curado el tatuaje que, en un final, es una herida. La más artística de todas.

Y él las hace en todo el cuerpo, dice, menos en la cabeza y las axilas. No exceptúa otra parte más porque ya tiene experiencia incluso en las más íntimas. Sobre todo en las mujeres, y no puede dejar de sonreír cuando lo dice, mientras que al hablar de los hombres, se apresura a agregar que solo ha tatuado zonas genitales masculinas dos veces, y a personas muy cercanas. Que él no tiene que tocar nada, que es la máquina nada más. Y que, según le dijeron, no duele.

A simple vista y a diferencia de otros colegas suyos, Alberto no tiene ningún tatuaje en su piel.

“Me es difícil conseguir un tatuador. Soy bastante exigente en cuanto a todo. En cuanto a higiene. Me estoy reservando para alguien que yo considere. Aquí la gente trabaja bastante rega’o, aunque no todo el mundo. Y tú dirás: Pero si hay tantos tatuadores, ¿por qué no has escogido uno? Es que la mayoría de los que son buenos buenos, dan los turnos muy lejos, y yo tampoco tengo mucho tiempo. Trabajo todos los días. Quizás cuando era adolescente, sí, porque tenía tiempo. Lo que no tenía dinero. Era al revés”.

Coge otra aguja y cambia de máquina. La primera la utilizaba para rellenos y sombreados; la que usa ahora, de mango rojo brillante, es para trazar líneas, resaltar los bordes y dibujar los pájaros que faltan al diseño que termina. Comienza dándole nitidez al dibujo. Le viene a la mente su trabajo más grande.

“Un brazo completo junto con el pecho y la espalda. Como de estilo gótico: un cementerio con tumbas, recuerdo que había fantasmas… De un hombro, pasaba a la espalda y terminaba en un brazo. Aparte de eso, he hecho biomecánicos en brazos completos. Son como detalles de brazos robóticos, como una maquinaria completa, donde todo se engrana: los piñones, las mangueras, los resortes…Todo eso fue improvisándose en el camino. Eso lo hice yo en una semana, con turno todos los días. Fue hace un año”.

De su cuello le cuelga una tira de cuero que termina en una pieza metálica en forma de cilindro, y de esta se suspenden dos aros de acero. Más indiferencia: no tiene ningún significado. Bisutería. Dice la marca. Traída “de afuera”.

“Escucha eso. Tremendo temazo”. El estudio, de alrededor de dos, tres metros cuadrados a lo máximo, carga su ambiente con In the end, de Linkin Park.

“Aquí vino un muchachito a hacerse una catrina. Es una muerte mexicana, repleta de colores, y estuvo expuesto a tanta tensión, que cuando le eché la pomada para que se fuera, se sentó y se desmayó. Sudó mucho, el short lo tenía empapado. Eso nunca lo había visto. La mayoría de las veces se desmayan en las primeras líneas, los primeros trazos. Ahí es cuando les da la fatiga.”

A las dos horas, pide un cinco. Se estira, da una vuelta por la casa, regresa y continúa. Toma la novena servilleta y comienza a dibujar, a mano alzada, una docena de pájaros sobre el follaje de los árboles. Es la peor parte. Cuando termina, parece que los trazos están encendidos. Alrededor de ellos hay un rojo incandescente. Algún que otro poco de sangre que limpia con cuidado.

Tira los guantes a la bolsa de la basura, junto con las agujas y el nylon del cojín, sobre las doce servilletas que ha utilizado. Pide salir del estudio, atravesar la puerta para ir al portal. Allí es donde tira las fotos a casi todo lo que hace, cuando recién acaba.

Entra nuevamente, cubre su índice izquierdo, saca una crema y la unta. Es para quemaduras, heridas superficiales. Importada, como todos sus productos. Recibe el pago y, curiosamente, envuelve el tatuaje. Sí, con otro poco más del nylon. Para evitar que caiga el polvo de las calles atestadas de baches que hay por su casa, sobre todo a esta hora del mediodía y con tanto calor.