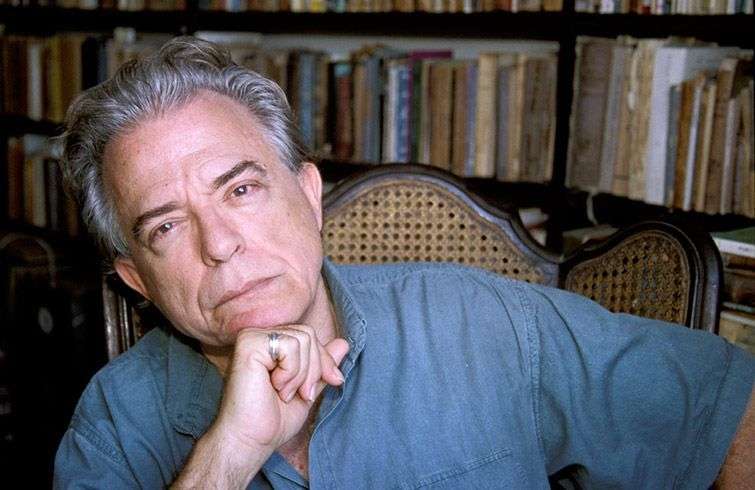

A Antón Arrufat el extraño apellido le viene de sus abuelos maternos, quienes nacieron en el Líbano y murieron en Cuba. Los padres de su padre, por el contrario, fueron catalanes, y hubiese sido difícil predecir qué tipo de hombre habría sido quien lleva en la sangre vestigios de dos culturas mediterráneas tan distintas: la de los antiguos fenicios y árabes, comerciantes desde el comienzo de los tiempos, y la de los orgullosos catalanes, por estos días un tanto esperanzados en su viejo deseo de hacerse independientes del poder de Madrid.

Parece ser, no obstante, que la mayor influencia en su carácter la dejaron los jesuitas, pues de pequeño estudió en el Colegio de Dolores, institución que perteneció a la Compañía de Jesús durante la República: es de costumbres sobrias —según cuenta él mismo—, de comer poco y levantarse temprano. Además, tiene el hábito de ciertos monjes medievales: leer mucho. Sin embargo, no hay que ser muy observador para comprender que la severidad de los ignacianos no le enseñó a privarse del placer de la conversación. Habla con gracia y derroche; construye elogios e injurias con tanta rapidez como astucia y quien converse con él nunca se aburrirá. Esa habilidad probablemente le ha dado fama, pero es difícil precisar si de caballero o de bestia negra. Decidirse por uno de los dos queda en las manos del lector.

Solo resta agregar que mereció el Premio Nacional de Literatura y el Premio Alejo Carpentier en el año 2000 y que pertenece a una generación de escritores —la de Guillermo Cabrera Infante y Severo Sarduy— con sobrado renombre en las letras hispanoamericanas.

Algunos han dicho que usted es un hombre de lengua filosa, ¿es cierto?

Si lo dicen debe ser verdad, aunque el mundo es mundo de mentirosos o de enmascarados, como decía Martí. Eso probablemente viene de mi juventud. En mi juventud, tanto en mi casa como en la calle, yo era una persona intolerable. Luego, esa fama se fue extendiendo y como andaba al lado de Virgilio Piñera que era otro intolerable, se formó una atmósfera a lo largo de los años que yo no quiero destruir de ninguna manera…

¡Cómo es eso!

Te explico. Lezama me enseñó lo siguiente: «por ahí se dicen muchas cosas que yo he dicho; si son inteligentes, las asumo, si no, digo que no las dije». Eso me parece simpático. Además, la fama de la que te he hablado me precede a todo lugar donde llego: la gente tiembla, me mira con ojos abiertos, como espantados…

Una vez me ocurrió algo de lo más gracioso. En Miami, hace un tiempo, fui a ver la película “Chamaco” el día de su estreno. Recuerdo que fue en un cine elegantísimo, con muchas luces; era algo parecido a Hollywood: con alfombras rojas, cámaras y flashes de televisión por todas partes. Detrás de mí había dos hombres. Uno aparentaba sesenta o setenta años, y después de dudarlo algún tiempo, se acercó y me dijo: «usted no lo sabe, pero cuando yo era joven, lo veía a usted todas las noches tomando café con leche en la cafetería de 12 y 23». En ese momento pensé que aquel hombre tenía muy buena memoria porque hace mucho que en 12 y 23 no venden el exquisito café con leche y el pan con mantequilla de la década del sesenta; y hablar de eso es como hablar de la prehistoria o de animales desaparecidos. En aquella época yo era muy joven; lo común, al terminar de trabajar en la revista Lunes de Revolución, era que Virgilio, Cabrera Infante y otros más nos fuéramos a la cafetería de la que hablaba el señor a saciar el hambre.

Recuerdo que me dijo después: «pues mire, yo hubiera querido —eso me lo indicaba muy nervioso—, como decirle… hubiera querido hablar con usted, pero le tenía tanto miedo que nunca me acerqué a hablarle…», y yo le contesté: «pero ahora me está hablando», «sí, porque los dos somos unos viejos y lo que nos queda en este convento es un suspiro». Así que ya ves, al parecer la naturaleza me ha dotado de una extraña capacidad para infundir temor en algunas persona, pero en el fondo yo soy un ser bondadoso y bueno.

Usted ha recordado más de una vez a Virgilio Piñera en el breve tiempo que llevamos de entrevista, quisiera que me describiese su amistad con él.

De Virgilio he hablado muchísimo y le he dedicado un libro a nuestra amistad —Virgilio, entre él y yo—. Fue, primero que todo, mi amigo, y siempre he admirado su ética de escritor, que consistía en dedicarse por entero a la literatura, decir siempre lo que uno piensa, sin importar lo que otros piensen de uno. Pero no te aburriré hablando de Virgilio; mejor te cuento una anécdota suya muy simpática.

Cuando Virgilio viajó por primera vez a Argentina no era bien visto por los escritores de ese país. Había fundado, junto el escritor polaco Witold Gombrowicz, un ser marginado e irónico como él, una revista donde ambos atacaron la figura de Victoria O`Campo. Victoria era en aquellos tiempos la zarina de la cultura argentina: pagaba la editorial Sur, la revista del mismo nombre, y era, además, íntima de Borges; arremeter contra ella era agredir a toda esa parte de la intelectualidad argentina y, por supuesto, ninguno de los dos merecieron la amistad de Borges.

Pero aquella enemistad duró poco —y ahora viene lo más interesante—. Cuando Virgilio se reconcilió con Borges, era muy común que ambos se citaran, para salir de paseo. Borges lo hacía a menudo con sus amigos pues comenzaba a quedarse ciego y requería de un lazarillo para sus paseos nocturnos. Y según me contó Virgilio, lo que hacía Borges durante esas caminatas era cantar tangos pornográficos… Imagínate aquellos dos seres juntos, Virgilio y un viejo medio ciego con un bastón, cantando tangos pornográficos por las calles de Buenos Aires. ¡Quién se lo iba a imaginar, Borges, tan culto y refinado!

Usted ha dicho en otras ocasiones —y quizá esto tenga relación con su lengua filosa— que un escritor debe ser imprudente. ¿Por qué?

Para el escritor existen dos imperativos muy importantes, que quizás contesten tu pregunta. El primero es que la literatura está hecha de formas repetidas, de técnicas anquilosadas, y la labor del escritor consiste precisamente en cambiarlas y decir de una manera distinta lo mismo que han dicho todos los escritores a lo largo de la historia. El segundo imperativo es que el escritor tiene que ser aquel que acepte los riesgos de lo que dice; precisa de no temer al peligro de hacer públicos sus pensamientos y palabras, pues, digámoslo claramente, siempre hay un peligro cuando uno se dedica a la literatura o cualquier labor intelectual. Si un escritor sabe que sus palabras tendrán alguna consecuencia desagradable, es probable que termine por no escribir. Por eso Voltaire decía: «cuando uno tiene razón y el Estado no, la vida de un escritor es muy peligrosa».

¿Y usted es un escritor imprudente?

Bueno, las consecuencias demuestran que sí, que dije lo que no se debía decir en un momento en que no era bueno decir esas cosas. Además, he dicho otras que también se han considerado imprudentes. El tiempo las irá poniendo en su lugar, y esas cosas que hoy son imprudentes, serán prudentes mañana. Creo que la imprudencia también depende de la sociedad en la cual se viva; si la sociedad en la cual vives es muy rígida, como lo fue la nuestra, que en un tiempo permitió muy pocas cosas, entonces lo que digas no será bien visto. Pero, por suerte, esos tiempos pasaron.

Hace no mucho usted dijo en otra entrevista, parafraseando a Lope de Vega, la siguiente frase: me duele Cuba. ¿Qué le duele de Cuba a Antón Arrufat?

Bueno, Cuba, como cualquier otro país, puede producir muchos dolores. Sin embargo, de entre esos dolores uno me duele más que los demás. Cuba es una nación entera en el orden creador e intelectual, en el orden artístico, en el orden espiritual. Si viajamos a otras tierras y estudiamos y apreciamos las costumbres y el genio de otros pueblos, comprendemos que somos distintos, que somos cubanos, aunque participemos de lo humano universal. Puede decirse, entonces, que hemos edificado una cultura propia.

Pero en el orden social, esta es una nación a medias y un pueblo triste. No hemos logrado hacer algo que nos mantenga, que no nos obligue a marchar, que no nos haga pensar en el exilio. El exilio es una tradición cubana, no es simplemente un horror momentáneo, sino algo viejo como nuestro país. Los cubanos del siglo XIX y los de la República también se iban por la razón que fuera. Sin embargo —vaya paradoja—, fundaron una nación, maltrecha, es cierto, pero nación al fin y al cabo. Es realmente algo misterioso.

Los cubanos que viven en Miami, cuando uno visita esa ciudad, lo llevan a uno de paseo y le dicen: «mira, mira bien todo lo que nosotros hemos hecho». Y yo siempre les digo: «¿y por qué no lo hicieron allá?». No quiero decir con esto que se hubieran quedado después de 1959, sino «¿por qué no lo hicieron antes?». Pues bien, yo encontré una clave para comprender por qué no lo hicieron antes: porque ellos entraron en un sistema que otros habían creado; ellos levantaron esa ciudad riquísima que es Miami gracias a un orden que crearon los norteamericanos. Si ellos hubieran tenido que crear ese orden en Cuba, nunca lo hubieran podido lograr porque nunca supieron fundar una sociedad para todos en la tierra en que nacieron. Y esto último se aplica también a los cubanos de aquí.

Parece ser que somos capaces de organizar una vida próspera solo fuera de nuestro país. Hemos erigido una cultura propia, una nación que pervive gracias a las ideas, pero aún nos falta la holgura material y la bonanza económica para lograr el bienestar completo. De modo que es esto lo que más me duele de Cuba: ser en espíritu lo que no hemos sido en la realidad.