En algún momento de la década del 90 escuché por primera vez a Fleetwood Mac. En el patio del pre Raúl Cepero Bonilla nos reuníamos un grupo de socios que debutamos en el mundillo del rock and roll junto a otros del barrio que iban a compartir casetes, revistas de colección y alguna que otra biografía sobre las bandas mejor valoradas. Aquellas tardes aciagas quedaron como algo histórico en la memoria de los adolescentes que éramos, porque cada momento podía transformarse en la encarnación de un descubrimiento.

Cada uno vivía aquellos años como si el tiempo no existiera. Estábamos en una época en que el mundo podía caerse allá afuera (como sucedía) pero nosotros respirábamos en una dimensión distinta, en un tiempo completamente alejado a una dinámica que tenía al país y a nuestras familias al borde de la asfixia.

Nuestro único enigma por resolver era la música, especialmente el rock y a esa búsqueda dedicamos todo el aire que circulaba por nuestros jóvenes pulmones. En una ocasión, un colega del aula, Adrián, que vivía (y vive) en una casa asaetada por la penumbra, que da la misma sensación de sobrecogimiento que la música que escucha, me entregó el libro Ratas en las paredes —un tratado de horror puro que se mete en el cuerpo como un demonio— junto a un disco de una banda que no conocía.

El libro me lo bebí en la mitad de una noche como mismo nos tragamos sin respirar ese ron casero del Patio de María, pero el casete lo dejé a un lado porque no conocía la banda ni las referencias llegaban a animarme demasiado, pues solo me movía entre el metal más furibundo y los nombres ya conocidos de Metallica, Pantera, Nirvana o Guns and Roses.

Aquel material estuvo sobre una caja de discos artesanal durante varios meses, hasta que vi en casa de un amigo con un negocio ilegal de películas un video de Fleetwood Mac. La música de la banda me detuvo el tiempo y solo giré durante par de horas en la órbita de la alineación. Después, cuando la vida se puso en marcha nuevamente, salí como un bólido a buscar el casete que dormía en mi artesanal caja de discos.

“Quemé” durante casi un año aquel álbum como si hubiera debutado con un trastorno obsesivo. He pensado que en verdad quizás padezca algo parecido sin diagnosticar porque cuando me deslumbra algo, sea lo que sea, no puedo despegarme hasta que me sienta corroído por el desencanto, el dolor o el aburrimiento más mordaz. Antes de llegar ahí, atravieso un largo camino en que la novedad que llega a mi vida me remueve desde todos lados, como si fuera uno de esos curieles que giran de forma interminable en una rueda, en medio de un experimento de laboratorio.

La dinámica es, por todos los melómanos, harto conocida. Un disco de pronto puede convertirse en un nuevo y sugerente amor. Quieres saber todo de la banda, de su música, de su surgimiento, de su origen. Todo. La búsqueda es el principio y el fin de la libertad.

Con los Fleetwood Mac no pasó distinto. Fue un vínculo que tuvo su pico de éxtasis más o menos al año y después se mantuvo en mi vida como una de esas relaciones que, luego de superadas, permiten mantener los vínculos en buen estado. Sin demasiados sobresaltos. Ni reproches.

De Fleetwood Mac consumí casi todo. Fui un yonki que alcanzó la lucidez con las canciones lisérgicas de la banda. Era una lucidez que me separaba de la Tierra y me ponía a orbitar en el propio mundo construido por los británicos, de acuerdo con las travesías más intensas de sus integrantes. En aquel instante, la música era lo único que importaba y yo podía detenerme a esperar hasta la muerte mientras escuchaba aquellas angustias que no entendía, pero que sentía como si fueran también las mías.

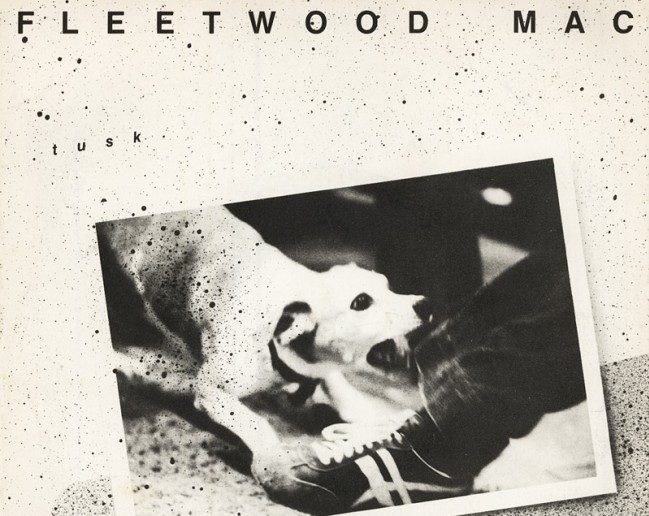

Sentí la ingravidez con los discos Fleetwood Mac (1975) Rumours (1977) y, sobre todo, ese álbum desbocado que para mí fue Tusk. Ya con la banda había pasado por diversos carriles emocionales, pero cuando escuché aquel disco en una mañana, cuando regresaba de grabarlo en Alta Habana, por el asfalto caliente de los años 90, aquello me voló la cabeza. En mi cerebro giraban las imágenes de un grupo de músicos dislocados, enfebrecidos y angustiados que, pese a comprobar que ya estaban en la cúspide, los sentía como una bola de nieve cuesta abajo.

Rumours fue un gran clásico de la banda, pero Tusk giraba en mi cerebro como una revelación. Canciones como “The Ledge”, “Think About Me”, “Sara” y “Save Me a Place” fueron un incontenible torrente que me hizo cierta la verdad de un mundo que imaginaba, pero no llegué a conocer completamente hasta los golpes orquestales cósmicos de ese disco. Luego llegaron otros como Mirage (1982) y Tango in the Night (1987), en los que ya se acrecentaban las fracturas entre los egos de la banda y se avizoraba su futura disolución.

Las drogas, el alcohol, las frustraciones acumuladas, los miedos y las trampas de la fama se convirtieron en un potente ejército que barrió con la formación y provocó que cada uno comenzara a afrontar sus vidas y su música por su cuenta. Tusk, junto a otros de los primeros discos de la formación, los colocaba en la walkman de forma intermitente.

El pasado sábado 25 de julio, toda aquella etapa me volvió a la mente con una fuerza delirante, cuando conocí la noticia de la muerte del guitarrista Peter Green, uno de los máximos responsables de colocar a miles de personas en esa ruta de energía crispante que abrió la banda hace más de cinco décadas

Green armó la banda con unos 20 años. Participó en unas cuatro producciones del grupo, hasta que fue en declive por el uso de drogas y enfermedades mentales que lo condujeron a un callejón sin salida. El guitarrista fue el responsable de la primera sonoridad de blues rock de la banda. La formación fue declinando la apuesta presentada por Green tras su salida, hasta decantarse por un estilo enmarcado dentro del pop rock más salvaje.

La banda, en apenas unos años, siguió su camino hacia el caos. Una buena parte de sus éxitos se construyeron sobre una montaña de cocaína y de los restos de la furia interna entre sus miembros, provocada por peleas y rencillas imparables.

Green, nacido en 1945 en el Londres de la postguerra, fue catalogado como uno de los 50 mejores guitarristas de la historia del rock. El británico tenía un talento natural para la guitarra y la música. Lo comenzó a desplegar tras iniciarse en la escuela de blues rock, lo que resultó finalmente una de sus mayores influencias.

Su interpretación de la guitarra era magistral. Cuando le daba duro a esa máquina que fue para él el instrumento de las seis cuerdas, impresionaba hasta a sus maestros y a los viejos y curtidos guitarristas negros que conocían todos los secretos del blues. Tenía todo para saborear las mieles del triunfo, pero sucumbió ante el abismo. Desapareció de la banda y del radar del rock durante varios años, en los que estableció una pelea a muerte con las adicciones que le carcomían hasta arriba el corazón. Sin embargo, su canción más famosa “Black Magic Woman”, firmada en 1968, iba girando como un hit mundial gracias a que Santana la grabó en su disco Abraxas (1970) y la convirtió en uno de los grandes éxitos no solo de su repertorio, sino del rock and roll más mestizo.

Las adicciones y la propia vida le apretaron el cuello hasta vencerlo. No se supo mucho de él durante los años que siguieron a su salida de la banda, ni de su relación con sus antiguos compañeros. Cada uno por su lado iba construyendo su propio camino hacia el precipicio. Unos lo hacían grabando memorables canciones con las venas agrietadas, mientras el otro daba tumbos por una vida que, por su desmesurado talento, no le pertenecía. No le quedó más opción que afrontarla o ceder a la siempre cercana invitación de la muerte.

Green estuvo internado en clínicas psiquiátricas (le diagnosticaron paranoia), trabajó, dicen, en un cementerio y afrontó como pudo sus años posteriores. En las próximas décadas, específicamente en los años 80, se dieron a conocer algunos de sus escarceos con la música. Sin embargo, ahí no dio señales de nada relevante. Era como un lanzador que quiso volver a las grandes ligas con el brazo enlentecido por el óxido.

Ya en años posteriores parecía que había salido definitivamente del enclaustramiento emocional y profesional. Ofreció recordados conciertos durante la década del 90 y el 2000, en los que muchos seguidores de su obra y de Fleetwood Mac le agradecieron por su visible recuperación y por seguir ahí, con vida, luego de haber superado los pronósticos.

En los 90 fundó su propia banda, Peter Green Splinter Group, con la que volvió a ganarse el respeto y la admiración de su público y de sus colegas. Grabó más de 10 discos y despachó largas temporadas de conciertos. La alineación la disolvió repentinamente por motivos personales y luego hizo esporádicas apariciones en conciertos, invitado por otros músicos, entre ellos los de su banda original.

La muerte de Green, comunicada por su familia, me hizo rememorar pasajes de mi vida que pensaba estaban enterrados completamente en algún rincón de la memoria. Ya se sabe: uno va borrando experiencias para que su lugar sea ocupado por otras que quizá puedan estimularlo más en ese ese viaje incierto que nos lleva a mantenernos sobre la superficie. No fue así.

El nombre de la banda y el de su vocalista volvieron a aparecer desde la distancia y, con ellos, recordé la etapa de trances espirituales que viví con la música de Fleetwood Mac en los oídos, mientras recorría las grietas de los años 90 en Cuba. La música sigue llamándome desde abajo y provocándome subidones de energía, aunque la vida se empeñe en mostrarse como un temible frío glacial.