Es un apartamento de microbrigada por la zona de Santa Felicia, en Marianao. Algo intrincado en ubicación, el domicilio se hace más fácil de detectar cuando a la vista de todos, en una de las paredes que da a la calle, se exhibe una bandera cubana.

Cuando abre la puerta, Imilsis Téllez Quesada da paso hacia un espacio pequeño. La sala-comedor está delimitada por tres cortinas blancas que cortan la vista a la cocina y las habitaciones. El techo es bajo. Las paredes alternan entre rosado pálido y azul turquesa. A la izquierda, encima del mueble, una hilera de trofeos algo desgastados por el tiempo ocupa la parte de arriba del televisor. Frente a los lauros hay fotos en las que aparecen como denominador común la pelota, el mítico número 2 de su uniforme, los éxitos y, por supuesto, ella.

Es mediodía y luce algo agitada. Espera con ansiedad la llegada de su nieto, a quien le tiene listo el almuerzo del día.

—Él nunca se demora —dice.

Minutos después tocan a la puerta. Akon nada más aparece y ella se pone en función de atenderlo. Va a la cocina. Se puede escuchar el sonido metálico de algunos utensilios. A la par, le da indicaciones y le pregunta cómo le fue. En esos instantes demuestra una agilidad que la hace parecer madre en lugar de abuela.

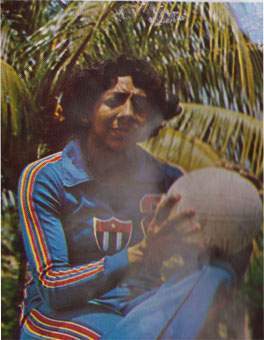

Cuando finalmente termina, se sienta y saca varias bolsas con instantáneas de su carrera. Es un recorrido por más de quince años en el equipo nacional de voleibol de Cuba. Todo comenzó en Santiago, antigua provincia Oriente, a 850 kilómetros de la ciudad en la cual vive hoy.

Del corredor a la cúspide

Su relación con el deporte de la malla alta no fue idílica. Quienes la observaban a inicios de los 60 solo podían relacionarla con una pelota a través de sus hermanas mayores y su único hermano varón. Hacía algo de atletismo, aunque lo que más la identificaba era el estudio. Quizá hubiese sido una gran cirujana si sus manos no tuvieran escritas en la línea de la vida convertirse en una de las mejores pasadoras de todos los tiempos.

Mientras se vencía el calendario, el destino fue acercándola cada vez más a la esférica. Las primeras veces que voleó lo hizo con su hermano en un pasillo. El muro del corredor hacía de net a la par que dividía “la cancha” en dos. Era casi un voleibol a ciegas. Veía la pelota cuando ya estaba prácticamente encima de ella y esto demandaba reflejos privilegiados.

“En la secundaria la profesora Elvis Rodríguez me dijo: ‘¿Por qué no te pones en voleibol, si tus hermanas son voleibolistas y tú debes saber volear, que es lo principal?”. Ahí comencé; hasta que un día directivos del voleibol de la provincia fueron a visitar la escuela. A mí ni me prestaron atención, porque era pequeñita. La maestra les comentó: ‘Esa de allí ustedes no la miraron. Pónganla a volear, para que vean’. Hicieron la prueba, se dieron cuenta de la habilidad y me llevaron para la EIDE.

“El primer año fue de adaptación. En Santiago de Cuba no existía equipo femenino. Había uno masculino en la categoría 13-14 años, entrenado por el profesor Héctor Melián, alias Manzana. Tenían un conjunto femenino 15-16; pero me pusieron a entrenar con los varones primero y luego con la profesora Caridad Pallás. Tiempo después fui trasladada a la EIDE de Holguín, donde estaba el combinado 13-14 de muchachas. Era la primera vez que trabajaba en un equipo con un grupo de compañeras”, recuerda.

El debut en los Juegos Escolares de 1973, en La Habana, le dejó el sabor a triunfo con el primer lugar conseguido. Regresó a Santiago de Cuba y en el curso 73-74 la promovieron a la ESPA nacional, en la capital.

Allí trabajó con los profesores Celestino Tinito Suárez y Luis Jiménez, otrora pasador de la selección masculina. Sin embargo, su adaptación no fue del todo placentera, entre otras cuestiones, por las inconformidades que demostraba al tener que olvidarse de ser atacadora y dedicarse a las funciones del pase.

“Nunca me gustó ser armadora y un día Celestino me comentó: ‘Por orientación de la comisión nacional tú, a partir de hoy, vas a trabajar en el pase’. Al principio, dos o tres veces, cogía berrinche. Agarraba la mochila y me iba. Decía: ‘Yo no quiero seguir en nada de esto, porque no me gusta’. Todo era ‘no quiero, no quiero y no quiero’”.

De la ESPA recuerda cómo compartían con Antonio Perdomo, con quien entrenaban por las mañanas antes de partir a la escuela. Luego de la sesión de estudios tocaba practicar de nuevo y esa rutina diaria se tornaba fuerte para las adolescentes: “Teníamos un régimen disciplinario violento, había que levantarse a las 6 de la mañana, salir a entrenar, después bañarse, cambiarse, desayunar e ir al colegio. Todas en formación; la disciplina era fundamental.

“En esa etapa me llevaban, junto a Ana María García y Erenia Díaz, a entrenar con el equipo de Eugenio dos veces por semana y en 1974 pasamos directamente a practicar con él”.

Imilsis cuenta que, pese a la jerarquía de muchas atletas, las novatas fueron tratadas como compañeras de igual a igual. “Evelina Borroto era una madre. A Erenia, Ana María y a mí nos obligaba a estudiar todas las noches, porque estábamos en la ESPA. Nos acogieron de una manera tan familiar que no nos fue difícil la adaptación al llegar al equipo nacional. Las jugadoras que estaban allí nos transmitían las enseñanzas de Eugenio y eso fue lo que después hicimos nosotras con las generaciones que nos sucedieron”.

La primera vez que vio al hombre callado y recto que era Eugenio George tuvo una ligera sensación de choque. Tenía solo 17 años y la escasa experiencia competitiva de los Juegos Escolares.

“Verle la forma que tenía… Era muy callado, pero se le notaba un carácter fuerte. Aunque, al final, todo era fachada, porque la verdad es que para nosotras fue como un padre; y su esposa Chela, una madre. Tuvimos mucha cooperación de todos los entrenadores… de Ñico Perdomo, él constituyó también una parte esencial”.

Una vez en la selección, adaptada a las dinámicas del grupo y dispuesta a asumir la posición de armadora, las experiencias internacionales no tardarían en llegar para una jugadora que debía buscarse un puesto entre compañeras de muy alto nivel. No obstante, lo consiguió para sumar a su hoja de éxitos los títulos en los Juegos Panamericanos de México-1975 y el Norceca del mismo año, celebrado en Los Ángeles, California.

“Este torneo evidenció la preparación técnico-táctica; pero sobre todo la psicológica por el escenario: ganamos a Estados Unidos en su casa, en el femenino y el masculino”.

El quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 dejó claro el nivel que estaban alcanzando las muchachas de Eugenio George, quien, años después, declaró que, de haber tenido más experiencia como entrenador, habrían obtenido una presea en esa cita bajo los cinco aros. Algunas lagunas de los entrenamientos afloraron en la competencia, y una de las afectadas fue la guantanamera Lucila Urgellés. El juego de Cuba se inclinó demasiado hacia Urgellés, haciendo mella en su rendimiento en los instantes finales del choque contra Corea del Sur, decidido en 5 sets con marcadores de 14-16, 15-4, 15-8, 13-15 y 15-10.

“No se cogió medalla; sin embargo, se demostró que podíamos. Solo por pequeños fallos técnicos no logramos lo propuesto. La inexperiencia nos pasó factura. Teníamos para haber quedado entre los tres primeros lugares. Perdimos con Corea del Sur, pero ya sabíamos lo que dábamos”.

El ascenso de Cuba iba a materializarse en la Copa del Mundo de Japón 1977. El metal plateado ponía la isla en el “nivel absoluto” del que tanto se había nutrido George con sus estudios de las escuelas de Asia y Europa. Aunque llegar al podio no fue una sorpresa, Imilsis reconoce que el resultado las hizo creer aún más en sus posibilidades de cara a retos por venir.

En 1978 estaba pactado el Campeonato Mundial en varias ciudades de la Unión Soviética y era un secreto a voces que el equipo a derrotar era el de la Mayor de las Antillas. Del evento Imilsis guarda infinitas anécdotas y su rostro se enciende como si viajara en el tiempo hasta las frías regiones soviéticas.

“Estábamos bien preparadas en todos los aspectos. Muy fuertes en lo psicológico. Eso nos ayudó a creer que podíamos. Hicimos una gira de dos meses por países del campo socialista. Hicimos una estancia en Checoslovaquia, y luego viajamos a España, donde estaba el entrenador Todor Simov, que había trabajado con los equipos Cuba a finales de los 60 y principio de los 70. Él nos ayudó y topamos con equipos masculinos.

“Empezamos la clasificatoria en el Mundial y en los primeros partidos fuimos dominando y solo perdimos un set con el equipo de Yugoslavia. En la segunda ronda Eugenio puso a jugar a las del banco contra Alemania, dirigida por Dieter Grund, que también había trabajado en Cuba. Al vernos abajo en el tercer set 13 a 8, la dirección hizo los cambios. Entraron a las seis titulares y nos dijeron: “Ahora la responsabilidad es de ustedes. Si son capaces de remontar, son capaces de llevarse el Mundial”.

https://www.youtube.com/watch?v=2swBkUaaH5M

“Entramos al terreno y demostramos que estábamos listas. No nos afectó estar por debajo en el marcador; fuimos a destruir a aquel equipo. Le gritamos y le decíamos cosas —sonríe con cierta picardía a la par que va contando. Al final, pasamos a Leningrado a la última fase”.

Allí se vieron las caras con las soviéticas y, entre las tensiones acumuladas con el tiempo y los amaños preparados por los organizadores, el choque Cuba-URSS se antojaba de vida o muerte.

“¿Qué pasaba con ellas? Siempre había su ‘pique’”, porque cuando llegábamos allá nos miraban por encima del hombro. Para discutir la clasificación a la final nos cruzamos, y el comisionado, Eliseo Acosta, se dirigió a nosotras: “Muchachas, el encuentro de hoy es importante. Hay que salir a ganar”. Nos pusieron a calentar en una sala que era de hielo, con unas tablitas muy finitas encima. Pero eso no nos afectó ni significó nada. ¡Salimos a jugar!”.

Finalmente vencieron a las locales 3-1, con marcadores de 12-15, 1614, 15-10 y 15-12, para adjudicarse el título mundial al día siguiente, superando a Japón 3-0 (15-6, 15-9, 15-10), el 6 de septiembre de 1978, el mismo día en que el equipo masculino de béisbol conquistaba el Mundial celebrado en varias sedes italianas.

“Nos comunicábamos y nos dábamos aliento. Conocíamos la posibilidad de hacer historia y los Campeonatos Mundiales de dos equipos al mismo tiempo. Eso también nos ayudó a querer conseguirlo; porque el deporte nacional es el béisbol; sin embargo, hicimos que el voleibol estuviera a la par y el pueblo de Cuba tuviera en el equipo femenino el máximo exponente de la mujer cubana”.

La cita del orbe de la URSS significó la consagración del proceso de trabajo que se comenzó a implementar en el deporte y, más concretamente, del establecido desde que Eugenio George tomó las riendas de la selección femenina, en 1968.

“Se estabilizó la labor que se venía haciendo. Se vieron los frutos y se aplicó a las generaciones posteriores. La preparación psicológica siempre fue fundamental. Desarrollamos parámetros en los que la concentración tenía que ser al máximo. Nada de lo que pudiera pasar antes ni en el juego nos desubicaba. Aparte, el trabajo técnico-táctico y físico, porque éramos capaces de llevar a cualquiera a un quinto set y desgastarlo. No podían. Eugenio decía que el día que nos fallara ese sistema nos iban a pasar la cuenta”.

La formación 6-2 utilizada por la selección cubana fue otro factor elemental del éxito. El nivel de ataque de las armadoras ponía en aprietos a los rivales y la número 2 confiesa que esperaba con ansias los momentos para poder rematar.

“Casi no se podía diferenciar entre pasadoras y atacadoras. Los demás conjuntos jugaban 5-1, con un armador; pero nuestro sistema nos daba resultado y éramos el único equipo que lo pudo emplear y se mantuvo muchísimos años. Aparte, hacía más cómoda la tarea del pase; para cualquier lugar que eligiera sabía que tendría un buen efecto. Esa es la esencia de la Escuela Cubana de Voleibol: haber puesto el 6-2 en el mundo”.

Mientras habla sobre el tema, parece aún defender la chamarra de las cuatro letras en una cancha; por eso defiende también que, pese a las actuaciones poco alentadoras de los últimos tiempos, todavía puede hablarse de esa academia como algo más que un espacio físico.

“La escuela no ha muerto. Estamos muy distantes de lograr los resultados de antaño; pero si se trabaja basado en lo hecho, se puede mejorar. A veces con la nueva tecnología queremos eliminar un poco lo anterior, pero eso dio dividendos y tienes que apoyarte en ello para lograr un rendimiento ahora.

“En una visita que hice a Ekaterimburgo, en el club de Nikolái Karpol todavía se aplican sistemas de entrenamientos de los que hacíamos en Cuba. Es decir, no está obsoleto. Es la base por la cual él se guía y el equipo Uralochka ha tenido buen desempeño.

“Antes empezabas desde un área especial, ibas a una EIDE, a una ESPA, y ahí tenías la preparación necesaria para estar en la preselección. Sin embargo, hoy te vienen atletas que jugaron en el provincial, llegan a la EIDE y las suben a la preselección nacional. Ese jugador no está preparado ni física ni psicológicamente para competir. Con la eliminación de las ESPA se acabó el rendimiento y no solo en el voleibol, sino en todas las disciplinas, porque hoy el deporte en Cuba no tiene los mismos logros. Cuando se rescate eso, volverán las buenas actuaciones. El regreso de las ESPA es muy importante”.

Los 80: el cachumbambé

El cartel de campeón del mundo hacía pensar que desde aquel 6 de septiembre de 1978 todo sería muy fácil para Cuba. Muchos dieron por seguro el título olímpico de Moscú, en 1980, pero pasarían doce años para que se consiguiera.

Imilsis atravesaba una delicada situación familiar y los periódicos de la época plasmaban que ni ella ni Mercedes Pomares se encontraban en su mejor momento.

“En Moscú tuvimos nuestros problemitas. Nos faltó algo en la preparación y no pudimos ganar, que era nuestro objetivo. Días antes había fallecido mi papá. Eso me afectó psicológicamente, y yo era un puntal clave en el equipo. Me sentí muy mal porque no estaba al cien por ciento de mis posibilidades. Cumplí con lo establecido; pero el grupo no estaba seguro”.

Entre las fotos y recuerdos que saca de las bolsas de nailon, aparecen imágenes que la remontan al cetro continental en Caracas 1983. Para Imilsis el triunfo en Venezuela significa el momento más grato de su carrera. “No se pensaba alcanzar el primer puesto, pues en aquel tiempo Estados Unidos era el mejor del área, con Flora Hyman, Rita Crockett, Debbie Green… y habíamos estado en una gira con ellas por su país y perdimos alrededor de diez encuentros. No podíamos vencerlas, no obstante, sirvió para aprender cómo jugarle en el choque que había que ganar.

“En la competencia nos derrotaron en el primer cotejo 3-1. Caímos 16-14 los 3 sets. Llorábamos, porque nos sentíamos con fuerza para derrotarlas. La final fue Cuba-Estados Unidos y nos impusimos 3-2. Un desafío intenso, duro. Casi más de tres horas y sabíamos que si las llevábamos a los cinco sets, ellas no podían, por la preparación que habíamos hecho”.

¿Qué cambió entre esa “adversa” gira y el enfrentamiento final? La respuesta se resume en algo que es muy poderoso y fundamental en el deporte: el pensamiento. La mentalidad de algún modo estaba enfocada en el primer puesto.

“Íbamos con un objetivo: ganar. Cuando salimos de Cuba, Eugenio dijo que quedaríamos entre los cuatro finalistas, a discutir bronce. Para nosotras eso era insuficiente y nos preparamos para ir por más y fue lo que nos ayudó”.

Después de los sinsabores de los Juegos Olímpicos de Moscú y con el título panamericano como gran aval, se avecinaba la posibilidad de, por fin, conquistar el ansiado metal olímpico en la edición que se celebraría en Los Ángeles-1984. Pero factores externos pasarían factura. La Unión Soviética argumentó que no asistiría a la lid porque consideraba que sus atletas estarían inseguros en un clima político antisoviético. La situación se repetiría para Imilsis y otro grupo de jugadoras en la cita de Seúl, en 1988, cuando la República Popular Democrática de Corea anunció que no iría a la cita organizada por sus vecinos del sur.

“Nos impactó, aunque no podíamos decir nada, en definitiva, era decisión del país en apoyo a la URSS. No participamos en Seúl tampoco. Habrían sido dos medallas de oro olímpicas; no nos vencía nadie en esos momentos en el mundo”, afirma, pese a que, en 1984, el primer lugar se antojaba complicado, pues existía una escuadra china campeona de la Copa Mundial de Japón, en 1981, y el Campeonato Mundial de Perú 1982.

La pesadumbre de que le falte en su palmarés una presea olímpica la persigue a cada rato y no oculta la tristeza que le produce el tema: “Nunca se me va a olvidar, porque, además, teníamos para eso. Por un motivo o por otro no pudimos lograrla y me quedé con esa espina. Sé que podíamos haber tenido más de una”.

Sin embargo, en 1989 viviría, quizá como retribución de la vida, otra de las grandes alegrías de su carrera. Las cubanas se hacían por primera vez con el título en una Copa del Mundo, y lo lograron sin perder un solo choque. Fue un éxito significativo, parecido al del Mundial de 1978. “Dominamos en ambos sexos. Era la primera vez en la historia que sucedía”.

Entre tantos triunfos, la carrera comenzaba a terminarse. Y es que los años no pasan por gusto. Las exigencias de los entrenamientos eran muy difíciles de soportar y ya no se mantenía en el tabloncillo todo el tiempo.

El cuarto lugar del Mundial de China, en 1990, iba marcando el final. En 1991 se retiró oficialmente. La maga del pase, Mati o Matiti para sus allegados, se despedía del uniforme que tantos años había representado a un nivel envidiable.

“Después del Mundial de 1990 solo podía continuar si me bajaban un poco la carga. Eugenio me dijo que era imposible, así que le comuniqué que debía irme, porque no resistía esas cargas planificadas en las atletas más jóvenes. Tenía una edad avanzada, 35 años. Y decidí retirarme. Al principio fue un poco triste, quedaban fuerzas y deseos. Hubiese querido aguantar hasta Barcelona, pero no me fue posible”.

Aunque es complicado para muchos seguir adelante luego de dejar una actividad que los ha acompañado la mayor parte de su vida, Imilsis empezó el desentrenamiento con el propio Eugenio y el destino le tuvo deparada la oportunidad de volver a jugar, esta vez cruzando la inmensidad del océano Atlántico y con nada menos que 41 años.

“Trabajaba con las muchachitas y él me tenía un sistema de entrenamiento. Vino un español dueño de un club y le preguntó si yo tenía que ver algo con el equipo. Él le explicó y entonces el señor le dijo que, si se lo permitían, quería llevarme a jugar a su país. De esa manera estuve una temporada en la división de honor, en el equipo de Murcia”.

Mientras vivió en España transmitió sus conocimientos a niños, por eso, cuando regresó, se sumó a su compañera Norka Latamblet en la preparación de las categorías inferiores en la Ciudad Deportiva de La Habana, a la par que ayudaba a Eugenio en la formación de las pasadoras. Entre 2003 y 2008 asesoró los conjuntos juveniles de ambos sexos en Manabí, Ecuador, y de 2013 a 2019 trabajó con el equipo de cadetes en la Escuela Nacional de Voleibol.

https://www.youtube.com/watch?v=iI2NTmc63T0

Estando cerca de las atletas y de las dinámicas que mueven el juego de la malla alta, da fe de que desaparecen atributos importantes en las nuevas generaciones. “Falta el sacrificio, la voluntad y desarrollar toda una serie de valores que nos enseñaron a nosotras. Eso nos los dio la familia y Eugenio se dedicó a trabajarlo. Si no hay sacrificio, no hay resultado. Hay que demostrar el espíritu de lucha de lo que ellas quieren lograr”, asegura, mientras recuerda que cuando aprendía a pasar debía dar 15 vueltas a la pista voleando y si la esférica caía al piso, tenía que empezar desde cero. Sin embargo, el objetivo de ser como la japonesa Noriko Matsuda nunca se desenfocó. Ya luego era superarse a ella misma.

No quiere decir que no tuviera tiempo para bromas. La indómita guarda episodios “malditos” que sufrieron compañeras como Norka Latamblet o Magaly Carvajal.

“Cuando quería que una jugadora me jugara bien, le hacía una especie de broma. A Magaly se lo hice en la Copa del Mundo de 1989. Yo estaba afuera y Eugenio me llamó: ‘Mira, hace falta ganar este set, porque no podemos ir a otro. Te voy a poner para que frenes esto’. Entré por Tania, me paré detrás de Magaly y le dije: ‘Yo estaba afuera y dice la china Li que no vas a pasar por donde está ella, que eres una muerta. Yo te la voy a echar. Resuelve el problema y, después, grítale’.

“Le había dicho pase por delante y le voy a pasar y dice: ‘Me fui’. Tuve que meter el cuerpo debajo de balón y pasarle por atrás. Sin mentirte, el ataque lo clavó antes de la línea delantera. Cuando metió ese atacazo dijo una palabrota de este tamaño: “¡Pingaaa!… ¡Pa’ que me respetes!”. Era mi estrategia para que en el terreno se picaran con el rival. Si no lo ves como rival no puedes tener el rendimiento necesario”.

Entre espinas y rosas

“¡Tírate, perra!”, podía gritar Jorge Pérez Vento en cualquier actividad de entrenamiento. “Era un entrenador muy gritón. Le gustaba vociferar y eso nos chocaba. “¡Perra!”. “¡No, perra tú!”. A qué llevaba aquello: a hacer las cosas bien para que no lo pudiera decir. Era la manera de hacernos reaccionar y todo eso eran estrategias que se usaban, pues el contrario empleaba esas armas.

“Las rusas nos decían: ‘¡Negras no!’. Por eso eran los “piques”, se creían superiores y ya después no pudieron. Pero si no hubiéramos trabajado para ser mejores que ellas, no habríamos sido el equipo respetado: el Cuba. Decir Cuba era un dolor de cabeza”.

Para Imilsis, los éxitos de las Morenas del Caribe tienen un trasfondo que va más allá de la genialidad de Eugenio, Perdomo o Pérez Vento. Por eso extiende su agradecimiento a Jorge Garbey, Luis Felipe Calderón, Graciela González, Eliseo Acosta, Inocencio Cuesta y todo el personal que trabajaba alrededor.

“Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, los equipos masculinos que se conformaban para jugar contra nosotras. Todos tienen que ver con el rendimiento. Por eso se pudo mantener por tantos años. Wilfredo Robinson, Eider George, Tomás Fernández…, había un colectivo que trabajaba para el grupo.

“Eso hoy no existe, entre otras cosas, porque no hay ESPA. Ahora son 36 plazas para todo el voleibol. Antes eran alrededor de 60: el equipo juvenil, el segundo grupo y el equipo nacional. Más de 20 en cada grupo y así iban subiendo e iban probando. En este momento no se puede hacer así. Las pocas plazas en la Escuela Nacional son de niñas que te juegan escolares y ya van para allí. Es muy difícil conseguir un resultado”.

Muchos se preguntan si será posible que surja otro conjunto igual de exitoso. Por diversas circunstancias, Imilsis opina que no será posible otra vez: “tener jugadoras con la mentalidad alcanzada por aquel grupo de atletas es muy difícil. La juventud no piensa como lo hacíamos nosotras. Desayunábamos deporte”.

—La Escuela Nacional no tiene nombre…

—En honor a él, la escuela de voleibol se debería llamar Eugenio George. Es la máxima expresión de la persona como padre, amigo y entrenador. Nos ponía a leer para que aprendiéramos la esencia de las cosas y poder responder cuando nos preguntaran. No nos imponía las respuestas, debías, por ti misma, crear y generar. Nos enseñó todas las cosas de la vida. A ser cada día mejores y comportarnos ante las diferentes situaciones, a sentirnos las personas más afortunadas del mundo por la familia que teníamos, la de la casa y dentro del colectivo. El dolor de una era el de todas y eso lo pude comprobar cuando perdí a mi papá. Igualmente, si teníamos novio, más que a los padres había que decírselo a él. Después iba y hablaba con los pretendientes y si entendía, podías continuar la relación, de lo contrario, no. Ñico te apretaba y Eugenio pasaba la mano. Cuando nos decía algo, le dábamos las quejas a Eugenio; pero en un grupo tiene que haber diferentes caracteres, porque si solo hay de un tipo, no funciona. Te doy rosas, aunque después te estoy pinchando para que despiertes, porque el contrario no te da rosas: te da espinas; y es necesario aprender a reaccionar a una y a otra. Eso nos enseñó aquel colectivo.

—¿Cómo resumiría su vida en una oración?

—Te diría: asumir el reto.

La respuesta hace pensar y es casi tan perfecta para encerrar su trayectoria como los pases que repartió por años en los escenarios más importantes del mundo.

Todavía recuerda a la adolescente que iba de la ESPA al Cerro Pelado con el único pensamiento de estudiar y jugar, sin ser capaz de ver más allá. Cada día repetía la misma rutina: terminaba de practicar y se dirigía a Eugenio, quien invariablemente tenía para ella 10 centavos. “Siempre estaban ahí, para que los cogiera y me fuera para mi escuela”. Ese era el precio de la guagua ida y vuelta, el pequeño monto que, día a día, se encargó de liquidar el boleto de un largo viaje hacia el sitio en el que se encuentran, contadas con los dedos de una mano, las mejores pasadoras de todos los tiempos.

*Esta entrevista forma parte del libro Tie Break con las Morenas del Caribe, que será publicado por UnosOtrosEdiciones. Vea la serie completa: