Beirut, 1970. En una oficina del Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP), el escritor Ghassan Kanafani es entrevistado por el periodista australiano Richard Carleton. Durante la conversación, el periodista le hace a Kanafani justamente la pregunta que el mundo Occidental ha insistido en hacer a líderes israelíes y palestinos desde hace alrededor de 70 años: ¿por qué no sentarse a conversar?

Ante la pregunta, Kanafani, un hombre de rostro moreno de bigote denso y ojos penetrantes, responde con firmeza: “¡¿conversar con quién…?!”, “¡¿sobre qué?!”. En el video, no es posible ver la reacción de Carleton, pero su sorpresa es casi palpable. Una vez superado el susto, el periodista replica: “sencillamente conversar”. Con los israelíes, naturalmente.

En el fragmento citado antes queda claro un cierto tono occidental en las frases del periodista, pero también una mirada, una manera muy particular de analizar el conflicto que está profundamente marcada por la racionalidad iluminista: “Si hay un conflicto, ha de existir una solución racional para él”. Lo que esa falsa premisa puede esconder es, precisamente, la necesidad de una correlación de fuerzas que haga posible la conversación. ¿Una conversación entre militantes y el presidente de un Estado? ¿Entre un ejército de punta con apoyo de la mayor potencia militar del mundo y algunos guerrilleros? Rápidamente, Kanafani concluye su raciocinio con la siguiente frase: sería “¡una conversación entre la espada y el cuello!”.

Como insistía Kanafani en aquella entrevista, responder a aquellas preguntas —“¿conversar con quién?”, “¿sobre qué?”— resulta esencial para establecer los parámetros de cualquier entendimiento sobre la relación Israel-Palestina. Y ese es el tema central del análisis que propongo en este texto. La fecha en que lo escribo (15 de mayo) es emblemática. Un día como hoy, de 1948, el Imperio británico dejó a Palestina y fue fundado así el Estado de Israel, cumpliendo una determinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con fecha de 1947. Como consecuencia, entre 1947 y 1949, diversas masacres resultaron en la expulsión de más de 750 mil personas de su país de origen, sin derecho a regreso. Hablamos de casi la mitad de la población local. Por esta razón, para los palestinos del mundo entero el día 15 de mayo es la fecha en que se recuerda la Nakba (catástrofe/desastre).

Pensando en las lecciones que la causa palestina ofrece, otro 15 de mayo, esta vez de 2020, defendí mi tesis de doctorado “Tiempo de resistencia: un Atlas de temporalidades en conflicto” (Resistance Time: an Atlas of Conflicted Temporalities). Mi argumento principal era que la iconografía producida por la cultura palestina en los últimos 70 años sugiere una especie de temporalidad sui géneris: el tiempo de la resistencia. En otras palabras, defendí en la tesis la idea de que, a diferencia del frenesí por el progreso y al estado de permanente inversión de recursos en un tiempo futuro, que definen a la cultura occidental, el tiempo en las obras visuales palestinas (cine, posters, grafitis), parecía sugerir un presente cargado de pasado, en el que una manera particular de resistir se extiende desde la Nakba hasta nuestros días, en 2021. Lo que esa visualidad refleja es justamente una especie de temporalidad extendida donde el único marcador que existe es la referencia al pasado y a la lucha por la existencia en el presente. Se trata, por tanto, de un tiempo de resistencia.

En tal zig zag temporal, regreso al 15 de mayo de 2021. Tras un evento ocurrido el primer día de ese mes (1/05), Palestina volvió a ser asunto en los medios internacionales. Curiosamente, esta historia también empieza con un conflicto por territorio. En una casa localizada en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, una joven palestina de 22 años y un colono judío discuten. Durante la confrontación, un fragmento llama la atención en el diálogo:

“Jacob, usted sabe que la casa no es suya”, dice la palestina Mona al-Kurd.

Al otro lado del patio, el colono Jacob, un hombre blanco, espejuelos, quipá y larga barba rubia, replica:

“Si, pero aunque me vaya, usted no regresará, entonces, ¿por qué me grita? “

Seguidamente, Mona, insiste casi pacientemente:

“Usted está robando mi casa”.

La conversación ocurrió el sábado (1/05) y fue grabada en el celular del activista Tamer Maqalda. Días después (8/05), el vídeo había sido publicado en el perfil en Instagram de Tamer y se viralizó en los medios digitales. Más que un evento emblemático, o una representación a menor escala de la Nakba, el diálogo ocurrido entre Jacob y Mona es una prueba de un proceso de violencia reiterada. O sea, el hecho de que Mona haya intentado defender su propia casa, y de que Jacob haya admitido que se la está robando, es justamente la continuidad de un proceso colonial que comenzó en 1948 y se vio agravado por la expansión ilegal del Estado de Israel, luego de la Guerra de los Seis días en 1967.

La escena también representa un proceso aún más específico, relacionado con las familias palestinas que han residido en Sheikh Jarrah durante décadas, tras haber sido expulsadas de otras regiones de Jerusalén por la división de la ciudad que la fundación de Israel (en 1948) produjo. Se trata, por tanto, de un segundo proceso de expulsión, en este caso, de las familias.

Los términos del diálogo

Una primera consecuencia del embate entre Jacob y Mona, que también es el dilema de otras familias en Sheikh Jarrah, fue la protesta de los palestinos que, al contrario de la mayoría, tienen ciudadanía israelí y viven en Jerusalén. La protesta estuvo seguida de tensiones entre judíos y árabes israelíes, y por persecuciones de palestinos por parte de grupos de extremistas judíos.

Según Ramzy Baroud, de la red Arab News, los eventos contaron con la participación directa de los partidos de extrema derecha, como el Otzma Yehudit, que defiende, entre otras cosas, la anexión de Cisjordania a Israel; y el Lehava, un movimiento de cuño abiertamente racista y anti-miscigenación. Además, la policía israelí atacó el complejo de la mezquita de Al-Aqsa —un local sagrado para los islámicos durante el Ramadán— lanzando balas de goma y gás lacrimogénico, en una acción que dejó centenas de heridos entre activistas, turistas y religiosos.

Más que la mera brutalidad del Estado, el acto simboliza la invasión y el control de Israel sobre la historia de Jerusalén. La discusión otrora “de patio” ahora ha tomado proporciones municipales: policía, partidos, militantes de ultraderecha amparados por una legislación discriminatoria, se articulan en las calles. Esto se pone de manifiesto cuando observamos los números que resultan de ese “conflicto” callejero. Según el periódico local Hareetz, hasta el momento, más allá del hecho de que tanto ciudadanos judíos como árabes de Israel han participado en los disturbios, más de cien árabes (116) han sido indiciados. Ningún ciudadano judío lo ha sido hasta el momento (cero). Ante esas cifras ¿cómo se puede hablar de “conflictos”, “guerra” o, aún, de “diálogo”?

Sin esperar ningún tipo de reacción por parte de la justicia israelí —el brazo armado del Hamas, grupo situado en la Franja de Gaza— decidió responder con un ataque de más de 200 cohetes en dirección a Tel Aviv, cuya gran mayoría (90%) fue desactivada aún en vuelo por la defensa antiaérea israelí, conocida como “domo de hierro”. Hasta este momento, los ataques del Hamas resultaron en una tragedia que contabiliza un total de 10 muertos, incluyendo dos niños, en Israel. Sin dudas una incuestionable ofensiva que ha sido calificada —adecuadamente— por muchos, como acto terrorista.

Por su parte, en respuesta a los ataques del Hamas, la ofensiva aérea Israelita en Gaza provocó cerca de 200 muertes, entre ellas 58 de niños, según reporta la red Al Jazeera; un hecho bastante común en la historia de los ataques israelíes a Gaza. Al contrario de Tel Aviv-Yafo, Gaza no cuenta con un “domo de hierro”, ni con aeropuerto, ni con una supuesta democracia. Gaza, que bajo el imperio Otomano llegó a tener ferrovías, estación de tren y, recientemente, un aeropuerto, se ha reducido a una prisión al aire libre desde que Israel ocupara el territorio y lo dejara aislado, incluso del resto de Palestina.

De hecho, aunque salieran cohetes de Gaza, sus ciudadanos no pueden abandonar la franja de tierra en la que Israel, Egipto y el mismo Hezbollah los retiene. A Gaza se le niega incluso la ayuda humanitaria, y estamos hablando de un territorio que padece la falta de recursos tan básicos como el agua potable, por ejemplo. Además de lo anterior, aproximarse a la frontera entre Gaza e Israel es una sentencia de muerte para quien lo intente, como quedó demostrado durante las protestas de 2018 y 2019, que tuvieron entre sus víctimas, además de niños, a paramédicos y al periodista Yaser Murtaja que, de acuerdo con un titular del Washington Post, vestía un chaleco en el que podía leerse “PRESS”.

La semana pasada, bajo la alegación de impactar un edificio usado por Hamas, Israel bombardeó Al-Jalaa Tower, sede de Al Jazeera y de Associated Press, localizada en la ciudad de Gaza. En el único comunicado oficial emitido hasta el momento, el grupo [Hamas] niega haber usado la torre para alguna de sus operaciones de inteligencia. De ese modo, aunque las fechas cambien y el tiempo parezca moverse, las violencias contra civiles y miembros de la prensa permanecen en la región.

Por eso, el diálogo entre Mona y Jacob no hace más que resumir la relación compleja que existe entre individuos vulnerables, desprotegidos por el Estado, como es el caso de Mona y de los demás palestinos, y el Estado de Israel, algunas veces representado por Jacob, otras por el aparato jurídico-militar que implica también a instituciones como el Ejército, la policía, los partidos de extrema derecha o la Suprema Corte.

Por otro lado, ha de ser destacado también el conjunto de organizaciones judaicas que luchan, en Israel, por el fin de la ocupación ilegal de su Estado en Palestina. De hecho, una de esas organizaciones, la Breaking the Silence, está compuesta por ex-militares israelíes que, traumatizados con su experiencia en dicha ocupación, han decidido exponer públicamente las interioridades del proceso. Entre las actividades que desarrolla, la ONG se ocupa de ofrecer tours por la ciudad histórica de Hebron, en Cisjordania, donde los ataques a palestinos son constantes y particularmente violentos.

Como es posible notar en cualquier mapa actualizado de la región, la propuesta que sugiere algún tipo de igualdad entre las partes es absolutamente falsa, como, por cierto, indica el teórico judío israelí Illan Pappé en Revisitando 1967: El falso paradigma de la paz, de la división y de la paridad. La fecha citada en el título de la obra se refiere a la Guerra de los Seis días, en la que países árabes intentaron invadir Israel para retormar el territorio palestino y fueron derrotados en menos de una semana. Como resultado, Israel invade Gaza, antes administrada por Egipto, la península de Sinaí, frontera egipcia con Gaza, además de las colinas de Golán, al norte, y Cisjordania, que fue entonces —y sigue— ocupada por las fuerzas sionistas.

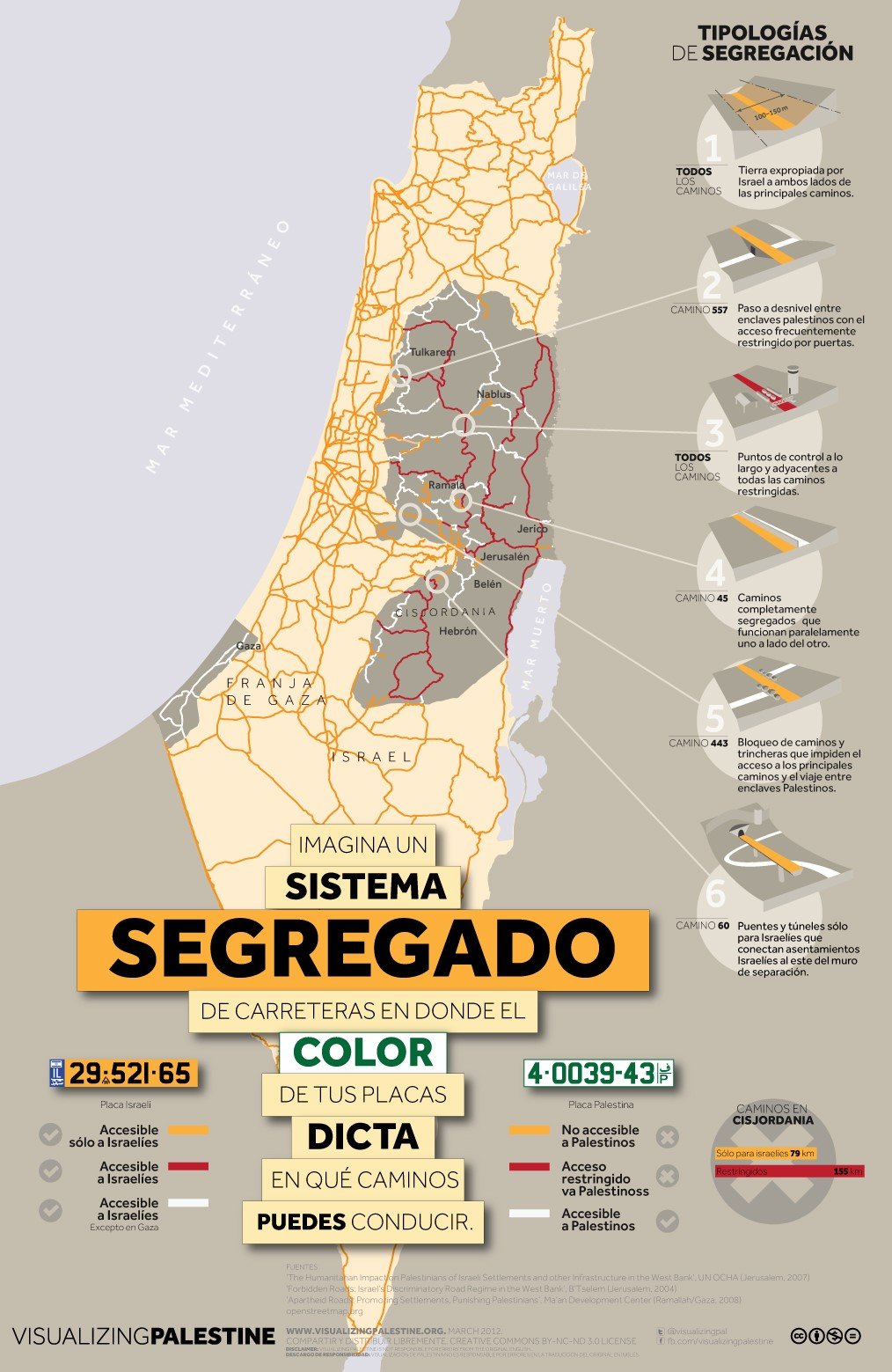

No obstante, para comprender todo ese panorama de ocupación no hace falta ir demasiado lejos; basta con saber que Cisjordania se encuentra ocupada por fuerzas militares y por colonos israelíes, en una división territorial que se hace absolutamente nítida cuando se observa el acceso a las vías. Esas carreteras, según alerta el arquitecto Eyal Weizman, forman parte de la arquitectura de la ocupación y, además de favorecer el flujo de ciudadanos judíos a territorio legalmente palestino, atraviesan de manera intencional diversas ciudades, villas y tierras cultivables, concentrando la circulación de los palestinos, así como la economía local y, sobre todo, la soberanía, en dicha región.

Volviendo a la confrontación que sirvió como punto de partida para este análisis, la postura de Jacob, al desafiar a Mona, ilustra lo que la profesora Hagar Kotef describe como Self Colonizador (The colonizing Self, 2020), en libro homónimo. Para la autora, la experiencia de la colonización se constituye precisamente a partir de la operación que transforma la violencia en “hogar”, lo cual es perceptible en la reacción de Jacob, que no llega a negar que está “robando” y afirma que es ese efectivamente su objetivo. El proyecto de Jacob está claro: expulsar, robar y transformar “aquel lugar” en “hogar”. Para él no existe posibilidad de remordimiento, pues él, Jacob, sabe que “si no lo hago yo, alguien lo hará”, lo cual significa, en otras palabras, que el Estado lo hará, a través de otros colonos que actúan como proxies en su nombre. Jacob tiene razón. Él no es el culpable de lo que sucede; es sencillamente un instrumento de los verdaderos agentes en la estructura opresora.

Dicho de manera simple, la ley de Israel opera en un régimen de Apartheid que ya ha sido denunciado por la organización internacional Human Rights Watch, y por el informe “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”, publicado por una agencia de la ONU, la Economic and Social Comission of Western Asia (ESCWA). De acuerdo con los autores del documento, los palestinos sufren discriminación legal en cuatro esferas. Entre las razones y dispositivos discriminatorios citados se mencionan las leyes civiles que restringen apenas el derecho a los ciudadanos palestinos residentes en Israel, leyes de residencia, leyes militares y la imposibilidad de regreso de los palestinos a su tierra natal, sean estos refugiados o exiliados.

No es casual que una de las leyes que discrimina a los palestinos y actúa a favor de los judíos israelíes remita justamente al año de 1970, dos años después del término de la Guerra de los Seis Días. En aquel momento se hizo vigente el agresivo proyecto de expansión territorial israelí, que consiste básicamente en la expulsión de los palestinos y en la adquisición de sus tierras, contrariando así a diversos organismos internacionales, como la misma ONU. En aquel entonces, las cortes israelíes empezaron a autorizar lo que describen como la “recuperación de propiedades” a dueños judíos, a sus herederos o a asociaciones judaicas que actúen en nombre de los antiguos dueños. Es justamente esa decisión la que ampara y respalda la “legalidad” en el intento de “robo” ocurrido en Sheikh Jarrah, así como la conversación entre Jacob y Mona que desató nuevas miradas al conflicto.

Además de la legislación mencionada, que versa específicamente sobre Jerusalén Oriental, el proyecto incluye decisiones que indican que Israel puede ocupar “zonas de interés arqueológico”, lo cual justificaría la expulsión de palestinos en Cisjordania. Esa ya es una realidad, por ejemplo, en Hebron, donde la brutalidad en el tratamiento dado a los palestinos por el ejército israelí llega al punto de dejar traumatizados a los mismos militares.

Queda demostrado, entonces, que el embate entre Jacob y Mona, ocurrido en Sheikh Jarrah, no es precisamente una novedad y sí la repetición de un proceso de expulsión y “limpieza” étnica que dura ya 70 años. En su configuración más reciente, personajes como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu —Bibi— que venía debilitándose desde las últimas elecciones legislativas por escándalos de corrupción, así como la extrema derecha israelí, y el propio Hamas —que no representa al pueblo palestino— salen vencedores.

Dominado por el miedo, Netanyahu recupera parte de su prestigio debilitado a costa de la muerte reciente de civiles en Gaza. Con él, la extrema derecha también se fortalece sin incomodar a las potencias occidentales que compran drones y armas israelíes que han sido probados en/contra Gaza durante años. Por cierto, Netanyahu lidera uno de los servicios de inteligencia mejores entrenados del mundo, razón que permite imaginar que estaba preparado para la reacción de Hamas que, además de previsible, le resultó conveniente.

Hamas, por su parte, encuentra en los sucesos violentos relatados su propia condición de existencia; al fin y al cabo su fuerza está directamente vinculada a la violencia y al aislamiento impuestos a Gaza. Por otro lado y para completar la estructura de terror que rodea Gaza, Egipto continúa a estas alturas bajo una dictadura que, financiada por los Estados Unidos, mantiene el bloqueo a la región.

¿Un conflicto sin fin?

Ante estos eventos recientes, y casi entorpecido por la necesidad civilizatoria de reprimir la rabia y proponer un diálogo “justo”, intento formular y dar cierre a este texto. La única forma que encuentro de resumirlo y analizarlo, es justamente el recuerdo de un viaje que hice a Palestina en 2019. Recuerdo especialmente las palabras de un hombre con el que intercambié brevemente en aquel momento en el Checkpoint 300, que conecta a Belén con Jerusalén.

Luego de una serie de constreñimientos, que implicaban el intento de pasar por un detector de metales sin recurrir a los indiferentes soldados que vigilaban el local, y sin bandejas disponibles para descartar nuestras pertenencias metálicas, mi colega de viaje, aquel hombre, logró entrar con sus dos niños en el ómnibus que nos llevaría hacia Jerusalén. Al verme, se me acercó aún con un andar pensativo y agarrando la cintura de sus jeans, y me comentó que había olvidado su cinto en medio de la confusión del checkpoint. A pesar de eso, parecía estar de buen humor, aliviado por haber podido completar su misión. Luego de recuperar el aliento unos segundos, refunfuñó, en español: “Todos los días es lo mismo. Siempre la misma mierda”. El día llegaba a su fin y él lograría llegar a su casa tras aquella peripecia, supongo que de ahí le vendría la alegría. Me sentí momentáneamente aliviado por él. Su frase, no obstante, me marcó: “Todos los días”.

La imagen de aquel hombre, rodeado por sus hijos y hablando un español que sonaba algo extraño para un brasileño no hispanohablante como yo, así como su fuerte acento árabe, su simpatía hacia mí (un completo extraño), y aquella frase, me marcarían para siempre. Yo aún no había logrado terminar mi tesis de doctorado, pero aquella escena resumía mejor mi problema de investigación que la idea de “tiempo de resistencia” con la que al final me quedé. Resistencia presente en 1948, en 1967, en 1982, durante las intifadas, y tantas otras fechas, en tantos otros días y años que no son suficientes para describir la intensidad del “siempre” palestino.

No se trata simplemente de guerras con inicio y fin, tampoco son conflictos, es la repetición de la expansión colonial orquestada por un estado o condición de Apartheid. Un estado, por cierto, que mi compañero de viaje describió de forma clara en la salida de aquel Checkpoint. Podríamos decir, incluso, que sí, que se trata de un diálogo, pero uno brutal, que tiene lugar apenas entre la espada y la pared.