¿Quién gana en mis simpatías? ¿Quién, en mi admiración o mis nostalgias?

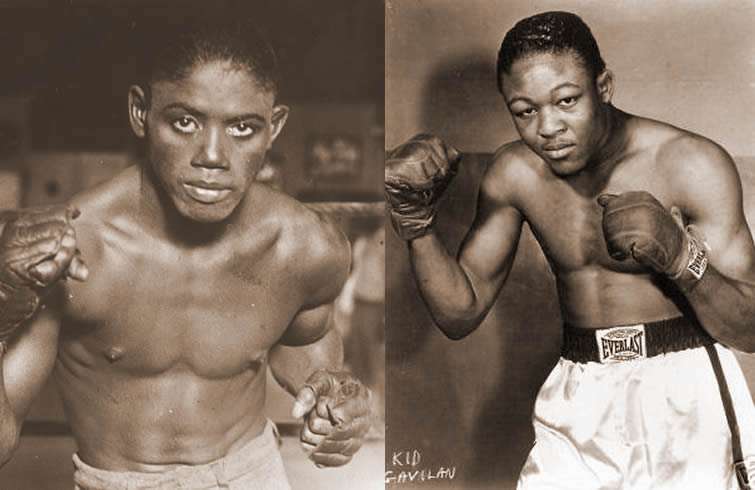

Preferían la ‘pasa’ planchada aunque vivían de estrujar a los contrarios. Los dos nacieron en cuna de paja, mas pasaron sus años de esplendor en Norteamérica, forrados de billetes. Se llamaban del modo elemental en que ambos se llamaban (Eligio Sardiñas y Gerardo González), pero adoptaron sobrenombres que nadie olvidó nunca (Kid Chocolate y Kid Gavilán, universal y respectivamente).

Chocolate tenía más aire que una gaita, dijo un biógrafo, y caía sobre sus enemigos como una nube negra. Apenas 125 libras en los huesos le bastaron para convertirse en uno de los boxeadores más populares del planeta, capaz de detener el tráfico en Broadway y 47, algo que solo habían logrado el actor Rodolfo Valentino, el aviador Charles Lindbergh, el pelotero Babe Ruth y el alcalde neoyorquino Mickey Walter. Es más: el policía de tránsito se le abalanzó para solicitarle un autógrafo, y tras él se lanzaron peatones, conductores y, de haber podido hacerlo, la mismísima Estatua de la Libertad.

Tenía una frase inolvidable: “El boxeo soy yo”. Las amarillentas imágenes suyas que han sobrevivido al tiempo y al descuido dejan ver a un artista del ring con el juego de piernas de un bailarín de tap, la cintura de goma y un jab que provenía del más allá y desembocaba ineludiblemente en la mejilla –el más acá- del adversario. Era un diablo con la tenue sonrisa de los ángeles.

En su época de máximo esplendor resultaba un cinchete sobre el encerado. La Habana lo adoraba y París lo reclamaba, al punto de que la fama le asesinó la sensatez. Cuentan que cierta vez le sugirió a un adolescente que si encontraba el modo de pegar sin que le pegaran, podía ganar mucho dinero y montarse en el tren del vino y las mujeres. Aquel adolescente era Sugar Ray Robinson, y esas mujeres lo llevaron a la negligencia, la sífilis y el consiguiente declive de su clase.

Le ganó a Singer, Battalino, Benny Bass y Feldman. Ostentó las coronas junior light y pluma. Lo fotografiaron desnudo en unos años donde el desnudo era pecado. Solo perdió diez compromisos. Fue amigo de Gardel y de la farra, y en su cama sobraron compañías de abolengo. ¿Qué más podía pedir un hombre que se pasó la infancia ante el cajón de limpiabotas? ¿Cuándo soñó con eso aquel negrito que voceaba periódicos para ganarse el pan?

Murió pobre y feliz, entre su gente. Alguien le recordó una tarde que había dilapidado su fortuna, y el Chócolo le contestó que era mentira. “Aún sin un centavo, Chocolate sigue siendo rico”, le espetó.

Miserable también entró en la muerte Gavilán. El cubano que más veces defendió con éxito una faja del profesionalismo, pasó sus años últimos en una clínica donde nadie lo reconocía. Iba por los pasillos, leí un día, y le lanzaba golpes a un fantasma. Deliraba. La demencia senil, que no respeta, había encontrado pasto en su cabeza.

Gavilán le quitó la faja welter al insaciable Johnny Bratton, y supo repeler los intentos de conquista de Billy Graham –en par de ocasiones-, Bobby Dykes, Gil Turner, Chuck Davey y el feroz Carmen Basilio. Nadie alcanzó a noquearlo nunca. Ni siquiera el increíble Robinson, que no pudo llevarlo a la lona en 25 asaltos. Una noche de sombras infinitas, la mafia del boxeo decidió arrebatarle el cetro en Filadelfia, y los ecos de aquella rechifla todavía parecen escucharse en el Convention Hall.

Tenía la mirada triste, pero en su corazón ardía una llama permanente. Fajador por antonomasia, explotaba a tope su escasa longitud de brazos y gustaba de lanzar rallys en el minuto decisivo de los episodios, a fin de impresionar en las tarjetas. Puso de moda las zapatillas blancas, las transmisiones “coast to coast” y el bolo punch, un golpe menos efectivo que de pirotecnia. La gente repletaba las arenas para verlo lidiar de campana a campana, apto para morir o aniquilar. Fue gigantesco. Enorme. Cuando aún era Cassius Clay, Muhammad Alí aprendió de él los secretos del trabajo sincronizado de las extremidades.

Detractor de Fidel Castro, Gavilán salió de Cuba tiempo después del triunfo revolucionario. Ancló en Miami, y allá lo conquistaron la ceguera y esos dos viejos locos, Parkinson y Alzheimer. A su muerte, los guantes lagrimearon sin vergüenza.

MI VOTO: Gavilán. Que fue menos simpático y menos artista, pero hizo más historia. Ha vivido atrapado –la política siempre está en el medio– en las manos oscuras del olvido, pero allá el que pretenda sepultarlo eternamente. Como el corcho, la gloria siempre sale a flote.