¿Quién gana en mis simpatías? ¿Quién, en mi admiración o mis nostalgias?

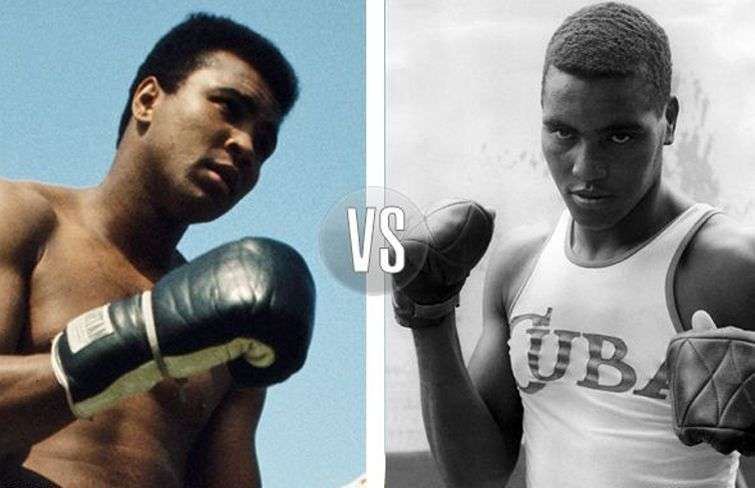

En una esquina (obviamente la roja), Teófilo Stevenson. El más grande del boxeo amateur, aunque muchos se acuerden a esta hora de Félix Savón y Lazslo Papp, apenas sus discípulos. En la otra esquina, Muhammad Alí, a quien solo le pueden discutir la corona del profesionalismo el bombardero Joe Louis y aquel Sugar Ray Robinson del pelo planchado y la sonrisa eterna. Nadie más. Ni siquiera la muerte, que reina sobre todo.

Se avecina una pelea memorable, tal vez la más mediática que ha sido. Chocan de nuevo Sullivan y Corbett, pero ahora su boxeo es más ordenado con los brazos, eficiente en la danza y elegante en la postura de combate. Otra vez se dan cita Dempsey y Carpentier, aunque esta noche habrá más equilibrio que cuando el Asesino de Manassa destrozó la sonora indefensión del Hombre Orquídea. Será la pugna del amateur contra el pagado, la bronca entre la humildad y la soberbia, una batalla que enfrentará –guantes por medio- al hijo bueno de la Revolución y el niño malcriado del Tío Sam.

Son mulatos los dos. Las mujeres dicen que atractivos; los expertos, que máquinas letales. Stevenson, diez abriles más joven, porta un látigo de domador de leones en la izquierda –suf, suf, suf- y una coz de caballo embravecido -¡boom!- en la derecha. Alí depende de bailar, pegar, salir, debilitar en cuerpo y alma al adversario. El cubano no habla; el norteamericano tiene rota la tecla de callar. El de Las Tunas carga a sus rivales cuando dan el veredicto; el de Louisville les grita tres verdades (y cinco altanerías) tras derrotarlos.

Se han impreso carteles y llueven las apuestas. Hay un montón de gente que desespera por oír al anunciador diciendo aquello de “a mi derecha, Muhammad Alí; a mi izquierda (por supuesto, a su izquierda) Teófilo Stevenson”. Ahora mismo, en Fistiana, todos los rines son un solo ring, y todos los combates, uno.

Contra el veneno de Pirolo han preparado varios tipos de antídoto, y ninguno ha funcionado. Hace un tiempo noqueó a Duane Bobick (la Esperanza Blanca), y después despachó al camionero Stinson, Michael Dokes, puso a dormir a Johnny Tate y le sacó una frase inolvidable a Peter Hussing: “Uno no tiene tiempo de ver su derecha y cuando la ve, es porque la tiene ya sobre el mentón. Nunca me habían golpeado tan fuerte en mis 212 combates”.

Los sabios del tinglado se relamen cada vez que el tunero descarga el golpe recto. “Es el peleador más perfectamente balanceado que haya visto”, asegura Enmanuel Steward. “Posee la misma clase que Alí y Frazier”, escupe Don King. Le han propuesto la mar de propuestas, inclusive la de enfrentarlo con el propio Frazier por el título mundial de los pesos pesados, pero entonces Stevenson los frena con un “no me interesa” sin derecho a réplica. O con algo más duro, del tipo “yo prefiero el cariño de ocho millones de cubanos”.

Sin embargo, los promotores no han cejado, y he aquí que finalmente consiguieron sentarlo en una esquina (es obvio que la roja) de este Garden al borde del infarto pugilístico. Enfrente, parloteante, está Muhammad.

Alí es un genio extraño con la lengua más veloz que el pensamiento. Su esgrima se concentra en un juego de piernas que enloquece al tiempo que fascina, inconcebible en un paquete humano superior a las 200 libras. Durante su carrera ha demostrado que puede hacerlo todo: ganar por puntos, disertación de técnica incluida; imponerse por nocao con un rally eléctrico; vencer por exterminio moral del contrincante; renunciar a una corona; reconquistarla luego con la loca estrategia de dejarse golpear a destajo hasta agotar al otro.

Floto como una mariposa y pico como una abeja. Eso suele decir con la misma arrogancia que lo hizo burlarse de Liston en la lona (“eres un oso feo y lento”, le gritaba); la determinación que lo llevó a oponerse a su reclutamiento para la guerra de Vietnam; y el orgullo poético con que tiró su premio olímpico a las aguas del río Ohio, enojado por no haber sido atendido en un restaurante racista de Kentucky.

En esta noche neoyorquina, la pegada de Stevenson podría taponarle la boca al de Louisville con la alevosía que Montresor condenó a la muerte a Fortunato, según Poe. No obstante, El Bocazas no calla. Mientras Angelo Dundee le palmea los hombros, Alí ve cómo un negro de ojos grandes da las últimas instrucciones al cubano. La pelea va a empezar y, simultáneamente, acaba el sueño lindo de vivirla…

Ocurre que Alí-Stevenson es el combate que nunca se efectuó (The Greatest Fight That Never Was, tituló su documental la ESPN). Hubo gestiones, pero ningún acuerdo. “Él es el mejor entre los aficionados y yo entre los profesionales, ¿para qué pelearnos?”, sostuvo en su momento el estadounidense. “Todo habría terminado en un empate”, aseveró Teófilo una vez.

Muchos años más tarde, casi veinte, los dos dioses se verán en La Habana y posarán para las cámaras en actitud de ataque. Se harán amigos y hablarán de mil cosas, entre ellas el combate que todo el mundo quiso. Pero eso será, como le digo, dentro de largo tiempo. Ahora mismo, en New York corre la primavera del 78 y ya no habrá pelea.

MI VOTO: Stevenson. Siempre he adorado a Alí, seguramente porque admiro a los atletas diferentes, esos que se resisten a ser una etiqueta más en los envases y son ellos en cada espacio y tiempo. Pero los puñetazos de Teófilo marcaron el recuerdo de mi infancia –no exagero- con la misma intensidad que los juguetes del Día de los Niños, las aventuras de Erich Kaupp y el afán fetichista de verle la ropa interior a mis hermosas, indulgentes amigas de la escuela primaria.