“No me puedo separar de la naturaleza, implícita en mi obra. De ahí surge todo. En ella están todas las energías, todas las fuerzas vitales que hacen posible la vida del hombre. Miles de energías ocultas están aquí; nos acechan y también nos cuidan, y comparten una misma idea: que sea posible estar aquí, disfrutar de ellas, y a la vez recibir la savia que nos nutre, para en compañía de los orishas, hacer mi obra.”1

Manuel Mendive.

Se celebra por estos días la Tierra y todos de una manera u otra buscamos reflexionar sobre nuestra relación con el planeta. Nos arrepentimos de no haber separado debidamente la basura reciclable la semana pasada, prometemos no utilizar bolsas plásticas en el supermercado y limitar el uso del carro o venderlo o pasarnos al consumo de energía solar o eólica. Me dejo llevar y, ¿por qué no?, invito a mi cuerpo y espíritu a entregarse al homenaje —que debería ser, como todo homenaje, diario, tragarse cada uno de nuestros minutos y segundos.

Somos, aunque nos obstinemos en olvidarlo con tanta guerra, con nuestra indiferencia y la violencia que nos autoinfligimos e infligimos al resto de la humanidad, a los bosques, las aguas y al aire, parte infinitesimal de este universo. Pero, mezcladas, la necedad y la arrogancia terminan por materializarse en un boomerang mortal.

La conexión telúrica existe, no obstante. A la tierra nos mantiene atados un cordón umbilical que siglos de indolencia y desidia no han conseguido del todo cortar. Quedan caminos, torcidos a veces, entre nuestros cuerpos y la tierra.

Perseverante, mi abuela cultivaba rosas. Yo, con sorprendente destreza, hierbas. La albahaca, el tomillo, la yerbabuena, el perejil y el romero se me dan en todas partes. Llegué incluso, aunque con mucho menos éxito, a cultivar tomates, berenjenas, calabacín, ají, cebollas, pepinos. En patio o maceta, en La Habana, París, New York, Connecticut o Filadelfia, siempre están ahí para el mundo y para mí las plantas que he sembrado, cuidado o maltratado yo. No uso sin embargo guantes al plantarlas; poco me importa cuanto puedan dañarse mis uñas, que entre ellas y la piel la tierra se incruste.

Aunque no ha sido siempre así.

Por muchos años odié la tierra —y más que la tierra, el fango—; pues como a todos los cubanos que en los sesenta y los setenta y los ochenta y hasta los tempranos noventa hemos vivido en la Isla, me tocaron repetidas dosis de trabajo obligatorio —aun si era anunciado como voluntario— escarbando malas yerbas con guatacas oxidadas, desenterrando con manos desnudas papas, zanahorias y boniatos, o recogiendo tomates en surcos que bajo el sol parecían infinitos. Sobre nuestras espaldas, ráfagas de órdenes lanzadas con acritud por los “tíos”, aquellos campesinos que, entre burlones y vengativos, supervisaban el trabajo de la poco hábil banda de adolescentes habaneros que entonces éramos.

¿Qué conexión puede sentirse con el sitio en que se está por obligación, realizando una actividad que se percibe como castigo o tortura? La relación de pertenencia que según el proyecto marxista-leninista pretendía imponerse entre los jóvenes y la tierra a través del trabajo “voluntario” y la combinación de las labores agrícolas con la educación, no resultó ser, en la práctica, conseguida.

Con la tierra que se labra con desgano no hay comunión posible.

Por eso tan erróneo es considerar como vago al negro esclavizado que, tras la abolición, hiciera lo posible por abandonar con prontitud los cañaverales. Las ciudades, además de ofrecer nuevas posibilidades de trabajo en las incipientes naciones latinoamericanas del siglo XIX y, en el caso de Cuba, más bien en el siglo XX, constituían al menos en apariencia espacios libre de las omnipresentes estructuras y artefactos de la experiencia esclava: la caña y el ingenio, el barracón y el cepo, la casa señorial y el bocabajo. El éxodo hacia las ciudades no mitigaría sin embargo la particular relación con el mundo natural que muchos descendientes de africanos hemos podido heredar de nuestros antepasados.

No debe ser esta conexión, como se ha exitosamente promovido a través de la construcción racista de la historia, atribuida a una presunta premodernidad del negro. Cierto es que la interpretación contemporánea del espacio natural en concatenación con la experiencia individual y social, que puede prevalecer en ámbitos donde las culturas afrodescendientes son respetadas, encuentra en cosmologías africanas una robusta base epistemológica. Pero ha de recordarse que las utilizó el sujeto esclavizado en las Américas también, o fundamentalmente, en su búsqueda de un sentido de pertenencia. Si jurídica y socioculturalmente se le negaba al esclavo la identificación como persona, siendo desposeído no sólo material sino también corporalmente (no era dueño de su cuerpo) y territorialmente (ni siquiera Carlos Manuel de Céspedes —ah, Padre de la Patria— consideraba al negro cubano per se, condicionando su identificación nacional a su adhesión al patriotismo independentista); es natural entonces que explore el negro cubano otros espacios en los que pudiera hacer valer su agencia humana.

Cuando la sociedad no ofrece sentido de pertenencia, ha sido dentro de su propia espiritualidad y en la naturaleza donde es hallada cobija. En el monte, son tan amenazados como amenazantes los cimarrones, expuestos a la inclemencia natural pero libres de relacionarse con el espacio a su antojo. No depende de otro ser humano —el blanco— su existencia; sino de la conversación y el trato íntimo que sea capaz de establecer con las fuerzas universales manifestadas en su entorno natural. El machete utilizado para desgajar ramajes y hacerse camino en la intrincada maleza no es ya levantado para cebar ganancias ajenas, sino para alejarse de sus opresores y adentrarse aún más en la libertad propia. Dentro de la manigua se sabe protegido el negro, siempre que logre mantenerse en armonía con las energías naturales.

Es la naturaleza además territorio sagrado. Eso al menos consiguió entender correctamente Lydia Cabrera al copiar la palabra de sus informantes; y quienes hoy leen El monte (1954) encontrarán el reconocimiento de que la manigua cubana es habitada por espíritus, orishas, difuntos. De tal suerte, para el esclavo a quien se impuso la discontinuidad genealógica, al ser separado de su familia y antepasados, y espiritual, al ser despojado a través de la migración forzada de las instituciones que posibilitaban la efectiva organización del mundo según sus creencias, quedaba la naturaleza, como sitio para reestablecer los sesgados nexos con el territorio donde ser negro no era sinónimo de subhumanidad, del otro lado del Atlántico, en África.

Hay una comunicación invisible tanto como es inextinguible entre todos los elementos naturales. Los girasoles que se le depositan a Oshún al borde del río son recogidos por la orisha, y su agradecimiento es miel que suaviza los ímpetus de Oggún o detiene el fuego de Shangó; es así que las iras se disipan, la paz domina tal vez el diálogo que, de otro modo, hubiera podido terminar en riña, herida y muerte. Yemayá recibe asimismo sus príncipes negros junto al acantilado y Obbatalá sus cocos en lo alto de la loma; y son otras las energías que se vierten sobre nuestros días, porque la armonía es entonces mantenida. Quienes atendemos a estas leyes, vivimos conscientes del poder del ashé, el àṣẹ que en las sociedades yorubas de las que fueron secuestrados nuestros ancestros, es lo que hace posible que las cosas sucedan, “cambiando la materia de un estado a otro, permitiendo que el sol y la luna brillen, que sople el viento, caiga la lluvia y el río fluya, dándole forma a lo informe, movimiento a lo inmóvil, vida a lo que existe. El aché es también responsable de la interacción de los elementos opuestos en el cosmos, tales como el día y la noche, lo visible y lo invisible, lo masculino y lo femenino, lo físico y lo metafísico, cuerpo y alma, el interior y lo exterior, caliente y frío, duro y suave, derecha e izquierda, éxito y fracaso, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte.”2

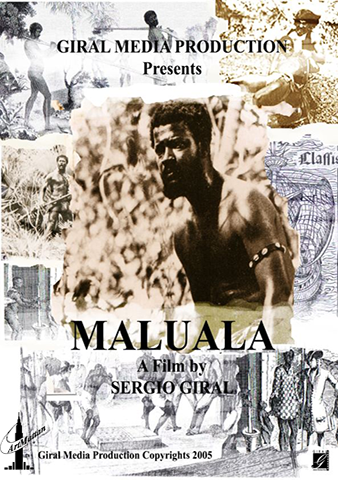

Gracias a la creencia en esa unidad de todas las fuerzas universales, en La última cena, película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea en 1976, el personaje Biricó, acosado por los perros de la partida de rancheadores que lo persiguen, escoge lanzarse desde lo alto de un farallón. Da antes vueltas como un poseso y grita “A mí los perros no me agarran, a mí el amo no me agarra… Ya me están saliendo plumas… Ya me están saliendo alas”. Es esta escena similar a la de la muerte de Coba, jefe palenquero en otro notorio filme con temática racial —de los entonces llamados negrometrajes— Maluala, realizado en 1979 por Sergio Giral. Los cadáveres de ambos personajes son mostrados en el fondo del precipicio al que se lanzan, pero a juzgar por la felicidad que expresan al hacerlo, puede imaginarse que murieron creyendo que alcanzaban la libertad mientras volaban, tal vez hacia África. La idea del regreso a África tras la muerte, sea alzando el vuelo o dejándose llevar por la corriente de los ríos que desembocarían en el océano y, de alguna manera algún día depositarían el espíritu del negro en territorio africano, atraviesa naciones, culturas y generaciones de afrodescendientes en las Américas. También es en las cosmologías africanas donde esta creencia encuentra sustento lógico: la materia es una, que se transforma en aire, árbol, agua, palabra, idea, ciertas frutas o animales o un canto entonado en el momento preciso, frente al tambor. Entre unos y otros, el ashé circula. Es así que se comprende el sentido de la ofrenda, el ebbó al que también dedica Lydia Cabrera en ¿Por qué? Cuentos negros de Cuba (1972), una de aquellas fabulillas suyas que tanto deleitaban a sus amigos poetas del grupo Orígenes.

Era el mito lo que celebraban en Cabrera los origenistas, su habilidad, en fin, para prescindir de la extrema violencia que define la experiencia negra en Occidente. Los negros de Cabrera son mágicos, sabrosos, tiernos, apegados a costumbres presentadas entre salvajes y curiosas, interesantes objetos de estudio, primitivos; nunca, la carne molida en el trapiche junto con el azúcar que producían para que los notables cubanos, entre quienes se contaba la familia de la escritora, continuaran enriqueciéndose. Sólo Lorenzo García Vega alcanzó a descubrir el gran camuflaje, atreviéndose a revelarlo al menos en las entrevistas que le hiciera a Lydia Cabrera ya en el árido exilio en Playa Albina.

Se hace ebbó, contaba Lydia Cabrera, para entretener a Ikú, la muerte, y su sierva, la enfermedad. Mientras estas saciaban el hambre con las ofrendas que los hombres les dejaban, sus caminos se trocaban, alejándolas de las víctimas sobre quienes originalmente pretendían abalanzarse. Es todo un toma y daca en el universo. Hay que dar para recibir, respetar para ser respetado, cuidar para recibir amparo. Con la naturaleza, sin mucho aspaviento ni discurso inútil, no hay más que dejar de confrontarla para mantenernos tan solo junto a ella, con mutua consideración, cuidando de no interceptar el aché.

No hay por qué vivir en ese pánico cristiano bajo las iras de un dios lejano pero, dicen, vigilante hasta la eternidad. Basta con aquilatar nuestra verdad: cuerpos formados por átomos contenidos dentro de un universo donde cada partícula cuenta. Mantener ese equilibrio, que no es más divino que, simplemente, natural, es nuestra principal responsabilidad de terrícolas.

Ya sabemos. Y el que sabe, no muere como el que no sabe, Obbara Melli —dice Orula a quien se digne escuchar.

***

Notas:

1 Mendive, Manuel. “En el jardín mágico de los orishas. (Fragmentos de entrevista con Manuel Mendive en Manto Blanco)” por Orlando Britto Jinorio, en Mendive, La Habana, Collage Ediciones (Fondo Cubano de Bienes Culturales), 2015, p. 107.

2 Lawal, Babatude. Yoruba. Milan, 5 Continent Editions, 2012, p. 12-13. (Mi traducción).