José Pérez Olivares (Santiago de Cuba, 1949) se inscribe en la rica tradición cubana de poetas artistas visuales, que tiene como uno de los antecedentes más remotos a la eternamente adolescente Juana Borrero (La Habana, 1877-Cayo Hueso, 1896) y, más próximos en el tiempo, a Julio Girona (Manzanillo, 1914-La Habana, 2002), Fayad Jamís (Zacatecas, 1930-La Habana, 1988) y Pedro de Oraá (La Habana, 1931-2020). La tendencia llega a nuestros días con Hermes Entenza (Sancti Spíritus, 1960) y José Luis Fariñas (La Habana, 1972).

No son todos los que han ejercido con logros notables ambas disciplinas; pero sí, a mi modesto entender, los más destacados.

José Pérez Olivares (en lo adelante, Pepe Olivares) es mi amigo. Nos conocimos en la década del 70 en el entorno de la entonces Brigada Hermanos Saíz. En sus inicios, era una organización solo de aspirantes a escritores con la que se pretendía suplir, a la carrera, a la Generación del Cincuenta, que había quedado diezmada con el paso a retiro forzoso y silencio (muerte civil, lo llamaba Virgilio Piñera) no solo de Heberto Padilla, sino, además, de Pablo Armando Fernández, César López, Arrufat y Miguel Barnet, entre tantos.

Algunos de los jóvenes nucleados en la BHS tenían verdadero talento; otros, no. Entre los primeros estaba Pepe Olivares, que ha sostenido una obra en ascenso hasta el día de hoy.

Pepe, como Fayad, está incapacitado para el mal gusto. Su obra total, sumando palabras y trazos, es sutil, de paladeo lento, con frecuentes visitaciones a la historia de la cultura. Lo recuerdo en su cuarto de un apartamento minúsculo de la calle San Rafael, muy próximo a la Escuela de Sicología, que compartía con sus padres, una hermana, su esposa y dos hijos. Allí pintaba, dibujaba y escribía sin inmutarse, entrando y saliendo de una cotidianidad que no ha dejado de ser desgastante para todos.

Pepe sentía que era depositario de una tradición, y actuaba en consecuencia. El tiempo —que, como diría León Felipe a propósito del viento, sella el buen pan, el buen vino y el poema eterno— le ha dado la razón.

Con treintaiún años de ejercicio docente (pintura, dibujo, diseño…) en Cuba y Colombia, a él se deben numerosas ilustraciones para ediciones de autores cubanos; entre los que destacan Paradiso, Oppiano Licario y Poesía completa, de Lezama Lima; Guerra del tiempo, de Alejo Carpentier, y la Poesía de José María Heredia.

Ha expuesto su obra plástica en Cuba, Colombia y España. Como escritor suma trece títulos publicados —siete de ellos, en Cuba—, el primero, Papeles personales (Premio David de 1985), y el más reciente, A la mano zurda (2014). En 1991 recibió el premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma; ha sido galardonado por su obra lírica, además, con los premios Rafael Alberti (1993) y Hermanos Machado (2014), todos de gran significación.

Uno no debería escribir sobre los amigos; ya lo he dicho. Se corre el riesgo de ser, por exceso de ética, desmedidamente duro o, por exceso de cariño, permisivo hasta la ceguera. Para evitar uno y otro peligros, le doy la palabra a él para que se cuente.

¿Cómo ocurrió en ti el despertar del “instinto artístico”?

Aunque en ninguna de mis dos familias hubo, antes de que yo naciera, un artista profesional, es posible que algo influyeran en mi destino: mi tía Modesta tocaba de oído la guitarra; mi tío Andrés, pintor de brocha gorda, era un artista naif que hacía sus pinturas sobre cualquier soporte (una plancha de zinc, un cartón, la pared) y con las mismas pinturas Glidden con las que pintaba las fachadas, interiores y puertas de las casas. Mi abuela María de las Nieves, de padre granadino, escribía a veces unas décimas que me dedicaba en mi cumpleaños. Por la parte materna tuve un abuelo, Santiago Olivares, al que no conocí y que llegó a realizar una tournée por el Caribe como cantante lírico de una compañía. Decía mi madre que poseía una hermosa voz. Supongo que, de toda esa herencia, surgió el pintor y el escritor que soy.

De niño me pasaba el día entero dibujando historietas, lo mismo en la escuela que en casa, y con 13 años hice una prueba de ingreso en la academia de artes plásticas José Joaquín Tejada, de Santiago. Aprobé con muy buena nota; pero asistí poco a las clases porque los ejercicios me aburrieron.

A los 17 regresé a la misma academia, pero como los programas apenas habían cambiado, decidí hacer las pruebas de la Escuela Nacional de Arte, y las aprobé.

Me impactó la arquitectura de aquellos edificios, obra de tres maestros fuera de serie: Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi. Frente a esa maravilla arquitectónica, pensé: “Esta es la escuela que siempre he añorado”.

¿Cuándo y cómo tuviste el primer contacto con la poesía como género literario?

Lo primero que escribí fue un cuento. Tenía 10 años. Mi maestra de cuarto grado de la Escuela Activa me pidió que lo grabara en un magnetófono que había en un cuartico, pues los jueves —o viernes— se difundían esas grabaciones a todas las aulas.

Lo que yo oí después no fue un cuento, sino la voz nerviosa de un chiquillo que hacía su debut literario.

El primer poema lo escribí con 11 o 12 años: un texto en versos rimados, dedicado a la bandera cubana. Mis compañeros de aula me tributaron un aplauso inolvidable por aquel poema seguramente lleno de ripios.

A pesar de esas muestras de “precocidad literaria”, no fue hasta los 17 años que logré publicar —ya con la conciencia de querer ser poeta— mis dos primeros poemas en la revista santiaguera Columna, órgano de la Columna Juvenil de Escritores y Artistas de Oriente.

¿Cuál es el hecho de mayor significación poética en tu vida? Me refiero a la poesía no exclusivamente como un sistema de signos literarios, sino como prisma, como suerte de sensibilidad alerta hacia el individuo y su entorno.

Una noche, tras una lectura de poemas en los jardines del Museo Picasso, en Málaga, me ocurrió un hecho insólito: un cubano que residía en la ciudad y se hallaba en el público, me abrazó y comenzó a sollozar.

Fue un momento conmovedor. Me hizo comprender el poder que encierra la palabra, su capacidad para llegar a otros.

Tarkovski decía que cuando hablaba de poesía no pensaba en un género artístico, pues la poesía era para él una conciencia del mundo, o lo que es igual, un modo de relacionarse con la realidad, ya que la poesía, en su sentido más amplio, es una filosofía que nos orienta a lo largo de la vida. Y yo coincido plenamente con él.

Le escuché decir a Eliseo en una ocasión que la peor crítica que podía recibir un poema es que alguien considere que no sirve, que no sea útil, más allá de cualquier apreciación técnica.

Mi conciencia del mundo se afirma en la idea de poder servir a los demás, y creo que es eso lo que el lector percibe cuando me lee.

¿En qué fechas y en cuáles circunstancias se trasladó tu familia de Santiago de Cuba a La Habana? ¿Qué impresión te causó la ciudad?

Conocí La Habana en 1965. Era una ciudad espléndida, casi imposible de imaginar hoy. Me impactó, como a tantos jóvenes de entonces.

Unos años después, gracias a una milagrosa permuta, mis padres, mis hermanas y yo nos fuimos a vivir a un edificio de la calle San Rafael, próximo a la Universidad de La Habana.

Sucedió en 1970, cuando estudiaba pintura en la Escuela Nacional de Arte de Cubanacán, y fue muy importante para mí el cambio. En ese tiempo conocí a los escritores Eliseo Diego, Cintio Vitier y Fina García-Marrúz.

A Eliseo lo abordé mientras recorría las aulas de la escuela de artes plásticas, porque su hijo Constante (Rapi) Diego cursaba el primer año con nosotros. A los 17 años, aquel muchacho era dueño de una cultura asombrosa, de la que nosotros carecíamos.

Un día me prestó el Ariel de Rodó; otro, se apareció con una edición extranjera del Bhagavad-gita, para que la leyera. Ambos teníamos aproximadamente la misma edad, y sin embargo él guiaba ya mis primeras lecturas.

A su padre, don Eliseo, lo visité varias veces, y en una de ellas le dejé mi primer manuscrito de poemas, que él se leyó.

Un sábado, después del pase de salida, toqué a su puerta y me hizo pasar a su despacho. Dijo que mi libro le parecía una semilla de futuros poemas y que había hallado uno que le había gustado especialmente. En ese texto yo hablaba de un galeón del siglo XVIII entrando por una ventana. Sin que se lo pidiera, tuvo la gentileza de dedicarme dos de sus libros, que conservo con gran celo: Por los extraños pueblos y Versiones.

Ese día me tomé el atrevimiento de invitar al Maestro a leer sus poemas en la ENA. Moví cielo y tierra, y logré que la dirección del internado me facilitara un transporte para ir a recogerlo a su casa.

Recuerdo aquella noche como una muy especial en mi etapa de becario porque, además de leernos un puñado de preciosos poemas, conversó con nosotros sobre poesía. Nos recordó lo extraordinaria que era la Naturaleza, capaz de engendrar criaturas no ya tan maravillosas como el ser humano, sino incluso tan perfectas como una hormiga. Y cerró la idea preguntándose si algún día el hombre podría crear algo así.

¿Cómo te insertaste en el mundo literario de La Habana? ¿Cómo era el ambiente cultural de esos años?

Lo hice con 22 años, a través de aquellos encuentros sabatinos que comenzaron en 1972 en la Uneac, y donde conocí a un grupo de jóvenes escritores que, de inmediato, se convirtieron en mis amigos: Norberto Codina, Reinaldo Montero, Arturo Arango, Ramón Fernández Larrea y tú, entre otros.

Quien guiaba aquellos talleres era el poeta Sigifredo Álvarez Conesa, y por allí pasaron muchos escritores importantes para hablarnos de sus obras: Regino Pedroso, Onelio Jorge Cardoso, Eliseo Diego, Juan Marinello, Félix Pita Rodríguez, Mario Benedetti…

Acababa de graduarme en la ENA en la especialidad de pintura, pero había quedado marcado por una discusión que sostuve con el director Mario Hidalgo a propósito del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura.

Poco antes de la clausura del evento, aquel funcionario reunió a las cinco escuelas para explicar a los becarios las medidas que entrarían en vigor, y dijo tantas barbaridades que solicité la palabra para expresarle, con todo respeto, mi desacuerdo.

Lleno de ira, hizo estremecer las paredes de aquel teatro vociferando que “me revisara”, porque tenía problemas ideológicos. Era una frase manida que hoy solo provoca risa, pero en aquellos tiempos no era risa lo que causaba.

Hombre soberbio, no solo se sintió irritado por mis razonamientos, sino por salir en defensa de la obra de Servando Cabrera Moreno, marginado entonces y al que yo ni siquiera conocía personalmente.

Hidalgo sabía, además, que yo admiraba la poesía de Heberto Padilla, que era entonces uno de mis modelos poéticos, y me citó en su oficina —repleta, como el camarote de los hermanos Marx, de representantes de distintas organizaciones políticas y estudiantiles del centro— para ventilar, de una vez, todos esos asuntos conmigo. ¡Y solo un milagro evitó que me echara de la ENA, como había hecho con otros estudiantes!

Es posible que este relato resulte demasiado lejano e insignificante ya, pero no podemos olvidar que no pocas de aquellas barbaridades que dijo Hidalgo en la asamblea, se cumplieron después, durante el llamado Quinquenio gris.

Califica del 1 al 10 la calidad de la formación académica en las artes visuales recibida en Cuba. ¿Qué podrías citar como rasgos más sobresalientes?, tanto en sentido positivo como negativo.

La mejor enseñanza —al menos, la que resultó esencial para mí como estudiante de arte, primero, y como profesional y maestro de escuela de arte, después— fue la que recibí en la ENA, entre 1968 y 1972, fechas de entrada y de graduación.

Hay que leer las memorias del pintor Marcelo Pogolotti, Del barro y las voces, para comprender lo que era la enseñanza de las artes plásticas en Cuba antes de la fundación de la ENA.

De las nuevas aulas surgieron artistas como Nelson Domínguez, Flora Fong, Pedro Pablo Oliva, Roberto Fabelo, Tomás Sánchez, Eduardo Roca (Choco), Zayda del Río y Flavio Garciandía, entre tantísimos buenos artistas que tuve de compañeros.

La ENA, en aquellos tiempos, fue nuestra Bauhaus, y si he de calificar su pedagogía le doy la nota máxima, en especial a la gran Antonia Eiriz, por haber sido ella abanderada de la libertad creativa que disfrutamos.

A raíz de los dictámenes del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, aquella libertad comenzó a desaparecer y siguió un período más bien oscuro para las academias de pintura, en las que volvieron a instaurar viejas metodologías de enseñanza artística.

Cuando en los 80 comencé la carrera de Artes Plásticas en el Instituto Superior de Arte (ISA), otros eran, sin embargo, los programas y otros los objetivos. Esos cambios no cayeron del cielo: formaban parte de la lucha que sostuvimos para acabar con el dogmatismo en la cultura.

En una etapa inicial de tu obra dibujística y pictórica tenías una influencia visible de Manolo Vidal, un artista que ha sido olvidado. ¿Fue tu maestro en algún sentido? ¿Cómo lo recuerdas?

Manolo Vidal ha sido uno de los cubanos más lúcidos que conocí, y no me extraña que lo olvidaran: en nuestras “repúblicas dolorosas”, como las llamaba Martí, lo habitual es que eso ocurra en todas las épocas.

Su hermano, el pintor abstracto y Premio Nacional de Artes Plásticas 1999 Antonio Vidal, fue quien me puso en contacto con él hace más de tres décadas. Antonio y Manuel Vidal eran de temperamentos diferentes y no coincidían del todo en sus ideas estéticas; el primero, más bien callado (Fayad Jamís, que era su amigo, le dedicó un hermoso poema titulado “Antonio silencioso”); pero el segundo gustaba de la buena conversación aderezada siempre con una pizca de guasa e ironía.

Pasé gratas horas escuchando sus ideas filosóficas sobre la vida, las mujeres, sus conceptos artísticos y sus recuerdos de viajes. Hablaba a menudo de un encuentro sostenido en Barcelona con el poeta catalán Pere Quart, uno de los grandes líricos de esa lengua, junto con Salvador Spriu.

Para mí, Manolo fue siempre un dibujante y un ilustrador talentoso, y lo era además como escritor. Creo, sin embargo, que él apenas le daba importancia al nombre o a la celebridad artística: pasaba de todo eso porque vivía seguro de lo que hacía y de lo que era.

Cuando terminé los estudios en el ISA, aceptó ser tutor de mi tesis y defendió la exposición que hice con tanta tenacidad que logró para mí la nota máxima.

Si de algo estoy seguro, es que a los dos Vidal les debo cosas más significativas que una simple influencia artística. Y les debo, en primer lugar, la amistad que me brindaron. En el caso de Manolo, hasta algunas buenas broncas tuvimos a veces, al confrontar nuestras ideas estéticas.

De su fallecimiento me enteré en España, y, aunque hacía mucho tiempo que había dejado de verlo, me dolió bastante la noticia. Antonio falleció de cáncer algunos años después.

Esas pérdidas son irreparables y me hacen sentir doblemente huérfano.

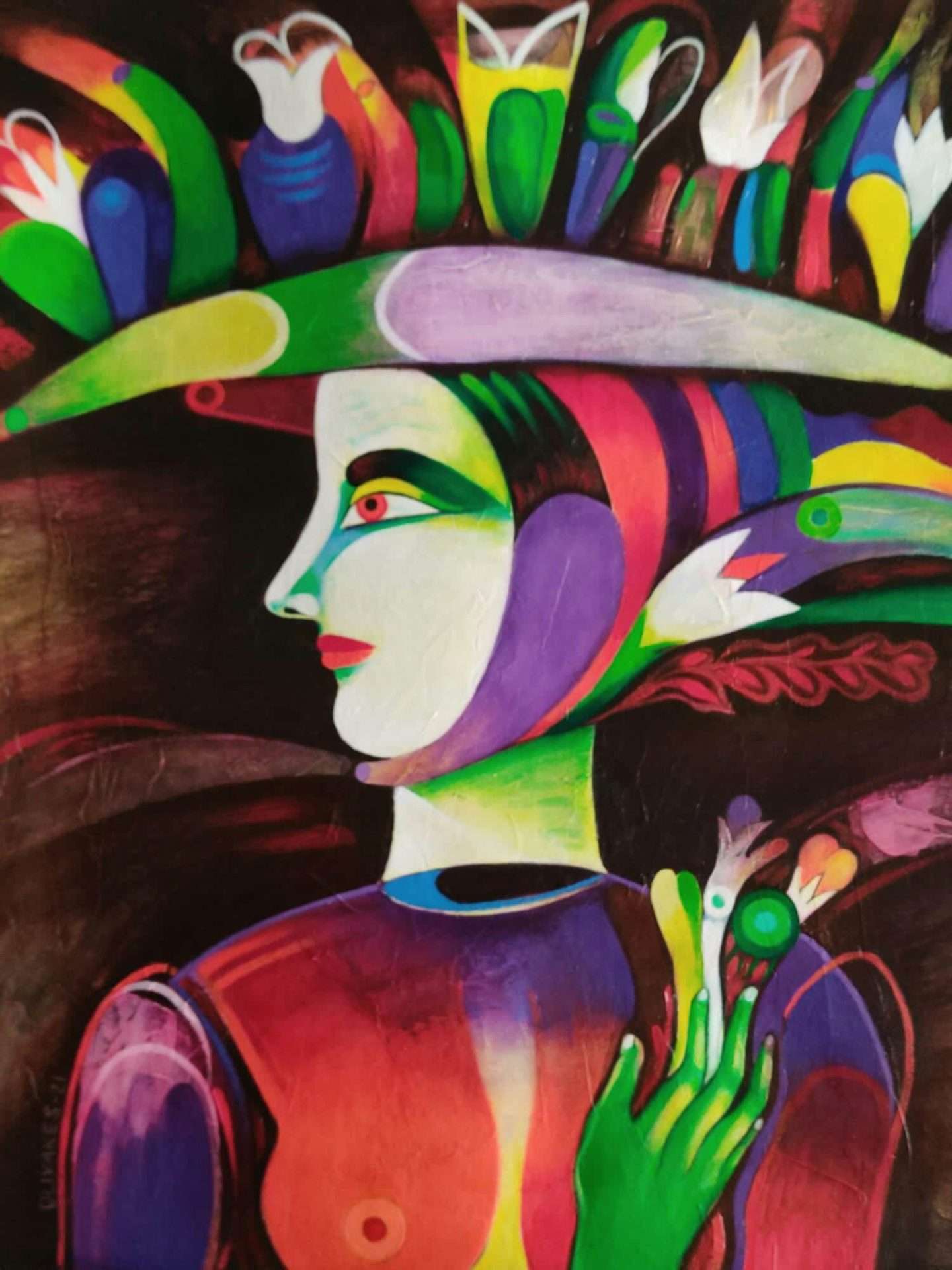

¿Cuál sería tu exposición personal más sobresaliente hasta el momento? ¿Cómo definirías tu pintura? ¿Neoexpresionista? ¿Neofigurativa, acaso?

Concibo mi obra plástica y literaria como un todo. De modo que, de las exposiciones realizadas, me interesan particularmente aquellas que me han señalado un camino; por ejemplo, la que realicé en Cádiz en 2016 con el título de Cabezas pensantes.

La crítica fue muy generosa con ella y destacó aspectos positivos que no imaginé que llamarían tanto la atención. He ahí cómo una buena crítica nos ayuda a conocernos mejor.

Lo mismo me sucede con los libros de poesía que publico: de ellos quedan siempre un grupo de poemas que me indican el punto en el que me encuentro con respecto al conjunto de mi obra.

No me refiero solo a la calidad de lo que uno escribe o pinta, cosa relativa, sino a su representatividad; es decir, si esas obras aún tienen algo que ver con el hombre que las hizo.

En lo que a definiciones toca, no me preocupa averiguar si soy expresionista, neoexpresionista o neofigurativo; esos encasillamientos nada tienen que ver con mi trabajo. Si algo me ha enseñado la vida —la creativa, sobre todo— es que un artista no tiene que ceñirse a una sola y única experiencia. Un artista maduro vive muchas vidas a la vez porque no le basta una sola.

Mi conocimiento de tu obra poética, que admiro, llega hasta Examen del guerrero (1992), un libro de gran belleza y madurez expresiva. ¿En cuál de tus poemarios te sientes mejor expresado? Dentro de la poesía cubana, ¿cuáles son los autores que has leído con mayor fruición? ¿Con cuáles te sientes más identificado estéticamente?

De los libros de poesía que he publicado, me interesan particularmente aquellos que todavía siento más próximos. Otros, que en su momento fueron importantes para mí, como el que citas, pertenecen a etapas dejadas atrás.

Hoy, los más próximos son los libros que integran una trilogía poética que inicié a finales de la primera década del 2000: Los poemas del rey David (Tierra de Nadie, Jerez, 2008); A la mano zurda (Vandalia, Fundación José Manuel Lara, 2014), y un tercero que aún permanece inédito.

Son libros sobre personajes con los que me identifico, y cada uno gira en torno a una figura distinta.

En materia de lecturas, soy propenso a releer a los mismos autores cuando me gustan, y —desde luego— no todos son cubanos, ni poetas.

Me fascina, por ejemplo, la narrativa de la húngara Agota Kristof, que he leído y releído muchas veces, y a la que considero una de las grandes narradoras de esta época. Autores cubanos, no tantos como ayer; sin embargo, valoro más la poesía de Regino Pedroso —el Pedroso de El ciruelo de Yuan Pei Fu. Y me sigue gustando, desde luego, la poesía de Eliseo Diego, que leí por primera vez con 17 años. Heberto Padilla dijo que “en poesía / la juventud sólo se alcanza con los años”. Será por esa razón que siento cada vez más jóvenes los versos de Jorge Luis Borges, Lezama, Lao Tse, Walt Whitman y Arthur Rimbaud.

Con 54 años te estableces en Sevilla, España. ¿No es esa una edad no muy aconsejable para emigrar?

Ninguna edad es aconsejable para emigrar. Emigrar es, en la mayoría de los casos, una enorme pérdida. Confieso, no obstante, que no me arrepiento de la decisión: de haber permanecido en Cuba, quizá no percibiría la vida como la percibo hoy ni sabría diferenciar lo que hay de bueno y malo en lo que he dejado atrás.

¿Qué acogida tuviste entre tus colegas pintores y poetas?

En Sevilla, en Cádiz y otras ciudades andaluzas o del resto de España, tengo algunos buenos amigos —escritores, profesores, investigadores, artistas—, personas solidarias a las que he conocido en eventos importantes.

A algunos hace tiempo que no los veo, otros ya no están. Por la vía de los premios internacionales, como el Jaime Gil de Biedma y similares, había conocido a poetas de la talla de Rafael Alberti y Luis Rosales, a la escritora Rosa Chacel, ya muy mayor pero llena de vitalidad, y a los poetas Francisco Brines y Félix Grande. Y en Segovia, volví a encontrarme con un poeta que conocí y traté en Cuba a comienzos de los 70: Marcos Ana. En aquella década yo andaba sobre los 20; él acababa de salir de las mazmorras franquistas, donde había permanecido los mismos años que tenía yo. Todos han fallecido, pero me queda el recuerdo de su amistad.

¿Cómo has construido tu identidad? En tu currículo dice que te has nacionalizado español. ¿Sigues siendo un artista cubano o te ha ganado un sentimiento de pertenencia más amplio? ¿Cómo se define José Pérez Olivares hoy?

Construí mi identidad en Cuba, de modo que recibir una nueva nacionalidad no me transforma en alguien distinto. Además, no he renunciado a la nacionalidad cubana, solo he adquirido la española, y este país desde hace veinte años se ha convertido en mi segunda patria.

Aquí trabajé durante una década y me jubilé. Aquí tengo a mi esposa y a mis dos hijos. Aquí nacieron mis dos nietos. Es el lugar en el que vivo, escribo y pinto, con todo lo que ello implica.

Cuando uno se marcha del país que lo vio nacer tiene, sencillamente, que aprender a adaptarse a otro, tarea que no es fácil y exige tiempo. Es un esfuerzo asociado a la voluntad y también a la necesidad. Y ese trajín genera cambios que pueden llegar a ser profundos, pero lo que somos no lo cambia nada.

Añoranzas, las tengo, y sustentan un ejercicio memorístico que encuentra su espacio en la literatura y el arte; pero ese ejercicio no me impide ignorar que aquella Cuba en la que nací y crecí ya no existe. Otra distinta se levanta sobre esas amadas cuatro letras, y es natural que ocurra. A fin de cuentas, la vida está hecha de partidas y regresos, de cambios inesperados que modifican lo que ayer parecía inconmovible y de necesidades que no son exclusivamente materiales.

Estoy convencido de que mis nietos, cuando crezcan y se independicen, irán a Cuba para conocer la tierra de su padre y sus abuelos. Tanto hemos hablado de la isla en nuestras sobremesas, y tanto han oído ellos cantar a los Matamoros y han visto Vampiros en La Habana, que sentirán la necesidad de ir a conocerla y de amarla.

Muchacho que corre

(escena final del filme Los 400 golpes,

de Francois Truffaut)

Un muchacho corre hacia el bosque.

Lo persiguen, pero no logran darle alcance,

su miedo es más veloz,

su deseo de libertad más poderoso

que las piernas de un guardián.

Un muchacho parecido a ti,

con el mismo color de tus ojos,

con ideas similares a las tuyas

escapa hacia el bosque.

Un muchacho entre millones de muchachos,

con padres que lo aman o lo odian,

con amigos sinceros o hipócritas,

con maestros que le hablan o gritan.

Un pobre muchacho llamado Antoine,

que en otro idioma y otro país cualquiera

serías tú

-tú mismo corriendo hacia el bosque,

tú que jadeas y huyes hacia ninguna parte-.

Nadie logra detener a un muchacho que se evade,

a uno que escapa de sí y los demás.

Son cuatro minutos corriendo en la pantalla,

cuatro minutos en los que la cámara

-con un largo y poderoso traveling–

lo sigue de cerca,

hasta que en su tenaz y atropellada huida

por fin alcanza

lo único que se interpone

entre él y el mundo:

la oscura y memorable visión del mar.

Un hombre

Con mi voz clamé…

SALMO 3. 4

Un hombre se muere.

Se muere solo,

llamando a gente que ya no puede escucharlo.

Sobre el lecho, su cuerpo es casi un guiñapo,

sombra de una sombra que se extingue.

Mano piadosa le humedece los labios,

y un sacerdote, de manera monótona,

reza un Padre Nuestro en lengua extraña.

Qué hombre es este que se muere y no sabemos

quién es,

de dónde vino, a quién amó, a quién odió.

Sólo se sabe que muere, y su agonía

pudiera durar horas o minutos (días tal vez).

Cuando parece que duerme, despierta y abre los ojos.

Los abre como si no fuéramos nosotros a quienes ve,

sino a otra gente,

una que tal vez esté lejos, o muerta,

y conversa y discute con ella, y gime, y después

se calla. Y vuelve a murmurar nombres,

países, ciudades extintas. Pura invención

de un cerebro débil y febril.

Su voz se alza a ratos por encima de las letanías.

Su mano tantea y busca otra mano desconocida.

Hasta que de pronto se queda dormido

extraviado en esa niebla postrera

que pronto será su hogar.

Un hombre -un guerrero, un poeta- se muere,

pero el mundo lo ignora

(el mundo no entiende de poemas,

está inmerso en su viejo combate con la vida).

Afuera, en la calle, es un día como cualquier otro,

con buen sol, espléndidas nubes, y una luz

que penetra a través de todas las rendijas

como sólo puede hacerlo la luz.

La luz que borra lentamente las huellas.