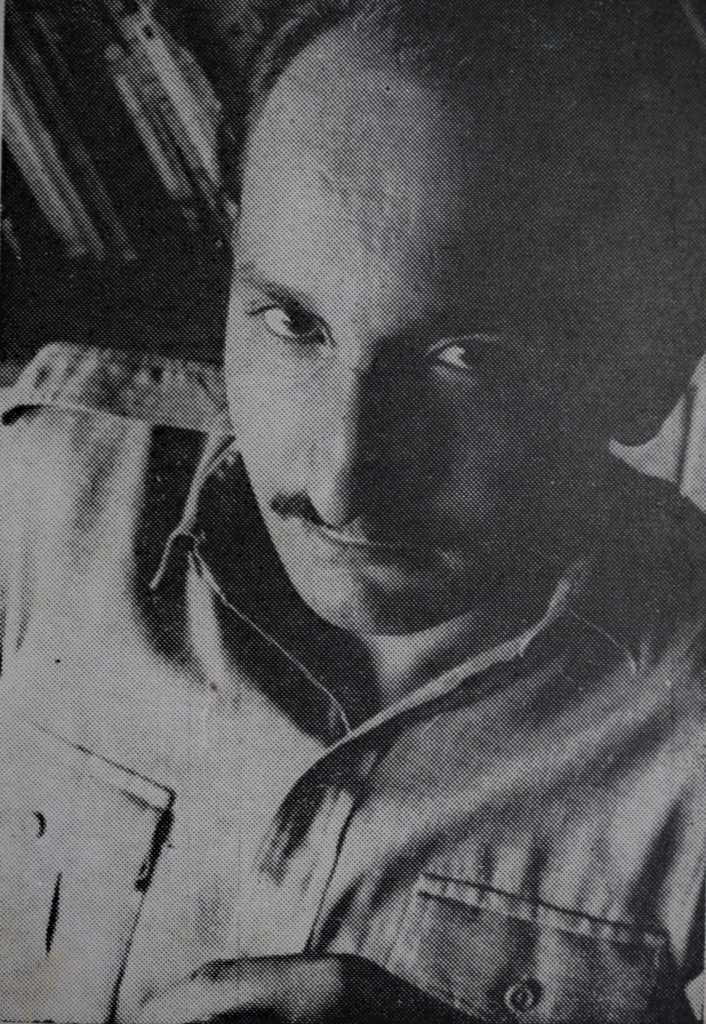

Solo conozco a dos poetas cubanos que han nacido en ese lugar llamado Puerta de golpe, situado en Consolación del Sur, Pinar del Río. Uno es Heberto Padilla, de quien ya he escrito en otras ocasiones por aquí, y el otro es casi un desconocido para la mayoría debido a su muerte temprana, apenas 30 años.

Su nombre es José Álvarez Baragaño (1932-1962), también hijo de una época peculiar, por lo cual integra una generación no menos complicada en cuanto a temperamento, incertidumbres y aspiraciones, y sobre la que no se cansó de advertir en su momento, el momento de 1959, que no estaba ni dividida ni vencida. Es el autor de un poemario de extraña potencia publicado por Ediciones R, aunque estuvo a punto de iniciar la colección Premio Casa de las Américas.

Si su nombre no está entre los primeros ganadores del Premio Casa fue porque a última hora la mayoría del jurado optó por una poética distinta a la suya, y ello desencadenó de Virgilio Piñera una protesta con matiz de polémica estética-ideológica o ideo-estética.

Dentro del jurado había sido el autor de Aire Frío el gran defensor de Baragaño, había apostado por su libro Poesía, revolución del ser porque desde hacía rato intuía en su autor “un verdadero poeta”, un “un poeta absolutamente independiente dentro de la poesía cubana”. Para Piñera, se trataba de un hombre que con ese libro había ido integrando algo sin lo cual, enfatizaba, la Poesía, el Arte todo no sería más que un mero discurso: una concepción del mundo asumida desde el delirio poético y sin relación alguna con los modos lógicos del pensamiento.

José Álvarez Baragaño tenía diversas certidumbres en su madura juventud; creía que todo poema es un suicidio permanente, que la belleza nos conduce a la muerte, que todos los espejos resucitan y que mi mundo comienza donde el silencio acaba y que si yo no hablo el mundo desaparece”.

También estaba convencido de que si hubiera tenido la urgencia de salvar diez libros, estos debían ser: 1) La Biblia / 2) La retirada de los diez mil, de Jenofonte / 3) La Odisea, Homero / 4) Una antología de la poesía española / 5) Lecciones de estética, G. F. Hegel/ 6) La ideología alemana y Manuscritos económico y filosóficos, Karl Marx / 7) Obras completas, Arthur Rimbaud / 8) El poema de Parménides 9) / La divina comedia, Dante Alighieri / 10) Poemas, Federico Holderin.

Publicó a los 16 años. A los veinte ya contaba con un libro: Cambiar la vida, y lo sorprendería la muerte en agosto de 1962 al menos con cuatro, entre ellos uno sobre Wifredo Lam. Porque también escribía ensayos que lo volvieron notablemente polémico desde espacios como Revolución o Lunes de Revolución, tribunas para poner en práctica lo que parecía un lema muy suyo: “en la poesía prefiero la soledad, en la crítica la hostia apuñalada y en la pintura la violencia”.

Pese a esta, aun existe una mejor definición para él, mucho más certera para su posición como ensayista y articulista que para la de poeta: “prefiere el ruido de las carnicerías al silencio de los sepulcros”, intención de la cual dio muestras apenas comenzar en Lunes, desde donde discernía sobre acontecimientos diversos y, tal vez vehementemente, demasiado vehementemente tal vez, evaluaba estéticas sin miedo o piedad o compasión por las palabras que usaba, porque creía en la violencia y la libertad.

Una vez, a propósito de un libro de Cintio Vitier, escribió: “Si no se tiene nada que decir, si no se obedece a una llamada terrible o una diáfana iluminación, si no se tiene conciencia de no estar en el mundo, y se quiere hacer del mundo la realidad, ¿para qué escribir?”

Era su modo de pensar, según lo había dejado dicho muchas veces, y lo repitió en cierta conversación de intelectuales cubanos con el poeta turco Nazim Hikmet, de paso por La Habana. Allí dijo Baragaño que “el escritor no solamente debe reflejar, sino que debe ser una parte activa en el proceso revolucionario, porque si refleja solamente, nada más que presta una media ayuda a la Revolución”.

Semejante convicción le llevó a ser de los primeros en sumarse a las milicias, en crear unas milicias intelectuales a las que empujó a muchos colegas suyos, y a los que no logró convencer esperaba hacerlos entrar en razón más adelante, porque sí, realmente un intelectual no es un soldado, pero en una circunstancia límite “la única manera de ser auténticamente es enfrentarse a la muerte ofrecida por la lucha”. Todo eso creía.

Muerte, Suicidio, Himno, algunas de los vocablos reiterados en su poesía. Himno, Suicidio, Muerte. Guillermo Cabrera Infante llegó a verlo muerto en Playa Girón, a donde todos ellos se habían ido a reportar la guerra. Baragaño estaba tumbado en la tierra, tomando anotaciones mientras un bombardero cargado de cohetes volaba por sobre su cabeza. Consternado, en tanto, Cabrera Infante creía estar viéndolo sobre la cama de un camión con medio cuerpo desprendido, perforado por una bala de muerte; pero no, Baragaño estaba vivo y aun con ganas de buscarse problemas.

Y así lo hizo pocos días después, en la Biblioteca Nacional, durante una de aquellas tres reuniones que han pasado a la historia con la etiqueta de “Palabras a los intelectuales”. Allí, en ellas, vestido de miliciano agarró no ya su fusil correspondiente, fuera arma ligera, ametralladora o bazuca lo que que le tocara, sino que echó mano a una de las filosas bayonetas para delante de todos rajarse el pecho dejando boquiabiertos a los líderes de la tribuna y a sus compañeros del magazín, que miraban aterrados las vísceras del poeta brillante, y aquella sangre surrealista que empezaba a empaparlo todo: el piso, y las paredes,y el apoyo del micrófono, la tribuna y la poesía.

¡Nunca más dispuesta mi cabeza para la guillotina!, bramó mirándolos en aquel auditorio estremecido, y el espanto y el miedo se había adueñando de los poetas, y desde la mesa presidencial no supieron qué hacer cuando al fin lo vieron desplomarse y, a punto de caer, soltar el grito agónico de: morir no significa nada/ Porque muerte no significa /más que la pura y la dura anulación.

El arte moderno no es estar al día con respecto a las tendencias actuales, sino buscar una respuesta a los conflictos e intereses espirituales que están en juego, creía también J. A. B, quien dijo tener listo un libro sobre su propia vida cuando la muerte al fin llegó para él, demasiado pronto y demasiado vulgar, en forma de un aneurisma.