Creo que fue a fines del 2003 cuando publicamos el fragmento de un cuento de Rubem Fonsenca en la última página de la revista estudiantil Graffiti preparada por un pequeño grupo de la Facultad de Comunicación, en la Universidad de La Habana. Pongo esa fecha porque para noviembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, García Márquez le entregaba el Premio Juan Rulfo y eso estuvo en todas las noticias.

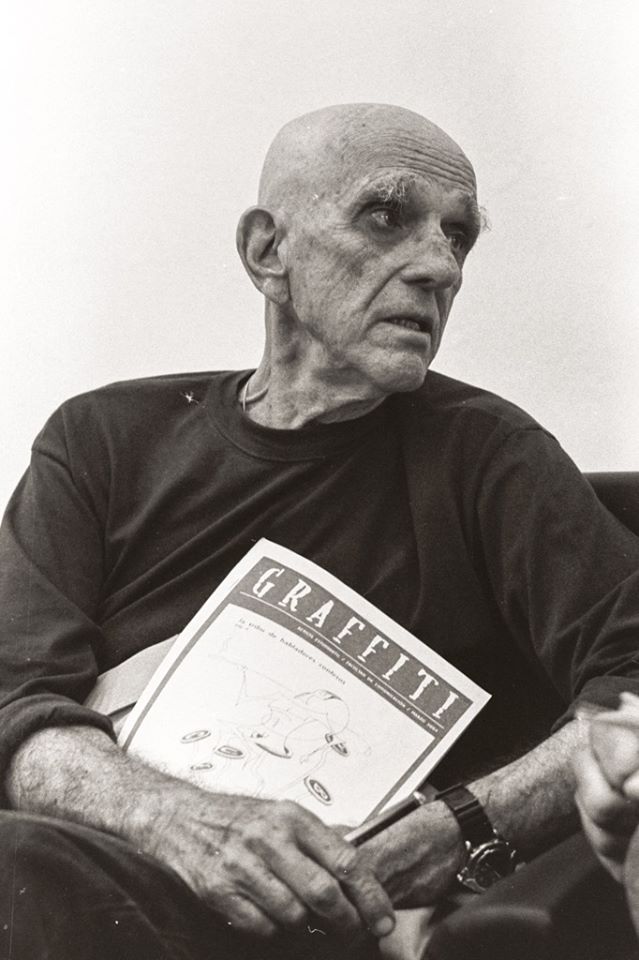

Desde ese verano se sabía que Fonseca era el ganador del Rulfo, pero no fue hasta noviembre cuando de verdad su cabeza calva y un rostro a lo Fantomas se hizo familiar debido a los distintos reportes de la prensa mundial, y la cubana. Debe haber sido el motivo por el cual publicamos el pedazo de cuento, una de esas historias que escribió él, maestro como lo era del relato puñalero, procaz, marginal, oscuro, pornográfico y efectivo, al menos todo eso para mí.

El cuento elegido se titula “La Mirada” y creo que la traducción corresponde a Mario Merlino, aunque también puede que hayan sido de Triunfo Arciniegas o Romeo Tello Garrido. Ese relato fue mucho más que el acercamiento a su obra. Me impactaron fragmentos como este: “Puse la 9na. Sinfonía de Beethoven en el aparato y, enteramente desnudo, fui hacia la bañera con el conejo y además un cuchillo y dos calderas. Aquel primer día, aún inexperto, tenía miedo de ensuciar la cocina de sangre al destripar y desollar el conejo, de acuerdo con las instrucciones del cocinero”.

Desde que lo descubrí en una página web y no en el libro Novela negra y otras historias (1992) quedaron esas y otras imágenes en mi cabeza. Fonseca fabula sobre un escritor, un poeta de textos clásicos, un hombre vegetariano que para vivir y crear no necesita más que arte; consume sinfonías, poemas antiguos, tratados filosóficos… hasta que en un día algo le hace romper su tradición y de la mano de un médico amigo se ve arrojado a una necesidad salvaje. Juntos visitan un restaurante.

Allí se puede elegir el animal que uno habrá de comerse y el hecho desencadena su frenesí: “De repente percibí que una de las truchas me miraba. Ella nadaba de manera más elegante que las otras y poseía una mirada afable e inteligente. La mirada de la trucha me dejó encantado”.

Creo que a muchos compañeros míos de la carrera de Periodismo le gustó aquel fragmento dispuesto en la última página, así que vino muy bien haberlo promovido y, sobre todo, por lo que se sabrá en breve, que quedara la constancia impresa gracias a la buena voluntad de Julio García Luis, el decano.

La verdad es que se trata de una narración sumamente perturbadora cargada, al menos visiblemente, con las preocupaciones eternas de Fonseca: la creación, la literatura, el arte, el crimen; todo eso en medio de un mundo que puede trasmutar de lo más sofisticado a lo perfectamente grosero: “A partir de entonces, mientras oía música, durante el día, mi mente ya no vagaba en nebulosas divagaciones poéticas: pensaba en lo que comería por la noche”.

Hasta ese momento desconocía a Rubem Fonseca, pese a sus entonces 78 años; nada de nada sabía bien. Ni imaginaba dónde quedaba su natal Juiz de Fora y tampoco que sus libros eran llevados al cine y a la televisión y que gustaban mucho incluso a la gente que no atrae tanto la literatura porque estaban llenas de asesinatos y sexo.

Fue a partir de ese momento cuando lo empecé a leer, con atención; me interesaron sus cuentos, novelas como Agosto (1990), El Gran Arte (1983) o Buffo & Spallanzani (1986). Algo de esto leía por aquellos días, en eso estuve desde que publicamos el fragmento de su cuento a fines de 2003 hasta que un día de noviembre del 2004 escuché que Rubem Fonseca estaba allí mismo, que solo debía bajar por G hasta tercera para encontrarlo.

Y así lo hice, solo que alguna razón me llevó directo a Casa de las Américas, donde le dedicaban la Semana del autor, y no a la casa del periodista y fotógrafo Gabriel Dávalos, el diseñador de aquella revista, el único que en ese momento contaba con una revista para entregarle el escritor y ganador también ese año del Premio Camões.

En la memoria tengo vivo ese trayecto porque recién superaba yo una enfermedad padecida en el verano y durante la marcha tuve la sensación de que el corazón quería salírseme, que los huesos del pecho se me habían comprimido y mi tórax se había vuelto blando y doloroso. Muchas veces debí detenerme y esperar, salir casi corriendo luego y volver a detenerme y esperar.

En ese camina-pausa llegué a la casa de Dávalos, me hice del material que habríamos de entregarle al brasileño y con la misma regresé.

Sentado al fondo de la sala donde sucedía la presentación me esperaba otro periodista, fotógrafo y amigo, Kaloian Santos, encargado de hacer las fotos para inmortalizar el encuentro donde, orgullosos, diríamos al escritor visitante cómo los estudiantes de periodismo de Cuba habíamos publicado un cuento suyo, cuento que, por cierto, se encuentra en una de los tres tomos en los cuales Tusquets ha reunido sus relatos, con traducción, creo, de John O’Kuinghttons, Teresa Arijón, Bárbara Belloc y María González.

Fonseca ya firmaba libros. Era un hombre menudo cercado por una gran muchedumbre. Dialogaba con sus lectores, reía con ellos, parecían entenderse. De repente se puso de pie y acompañado por el personal de Casa y la embajada brasileña, salió, dobló, se fue. Gracias a un amable Jorge Fornet lo encontramos abstraído y solitario al rato en el hall casi contiguo.

Nos acercamos, fue amable, nosotros cautos y así comenzó un dialogo cuya introducción correspondió a la historia de nuestra revistica y a cómo su relato había llegado a ella. Recuerdo que le resultaron muy buenas las ilustraciones del número, realizadas para la ocasión por Antonio Enrique González Rojas; también se detuvo a observar el lugar de su cuento y el fragmento elegido por nosotros. Fue entonces cuando preguntó: ¿De quién es la traducción?

Qué voy a saberlo, pensé, si no lo dice la web de donde lo he tomado. No podía comentarle si acaso ese trabajo pertenecía a Merlino, Tello Garrido o Arciniegas; a O’Kuinghttons, Arijón, Belloc, María González o cualquier otro que se haya dedicado a ello antes o después porque no me fijaba tanto en tan importante detalle. Pasaba por alto el trabajo de un traductor, no por aquella frase de “¡traductores traidores!”, sino por descuido. O no era tan así, porque sabía de muy buenos traductores, muchos de ellos cubanos: escritores-traductores, editores-traductores como aquel Felipe Cunill que ahora me viene a la mente.

De aquel encuentro en Casa de las Américas con el escritor Rubem Fonseca esta es una de las mejores enseñanzas. Si desde entonces trato de reparar en el nombre de los traductores es gracias a esa interrogante y a la explicación que sobre el asunto dio después.

Así ocurrió en aquel encuentro con el hombre que murió de un infarto ayer, un escritor punzante y de mirada profunda y peligrosa como la de una trucha, un conejo o la del escritor mismo de su cuento; lean si pueden ese relato: “Una cosa al fin irreflexiva, un eje de acero, lava de un volcán que es arrojada, nube inacabable”. Eso es la mirada.