Ya que nos vamos a poner nostálgicos, a evocar bellos momentos de la niñez, me recuerdo ahora, con diez u once años, despierto por primera vez a las dos de la madrugada, por primera vez acostado bajo el cielo estrellado, no en una cama, sino sobre una sábana puesta sobre la hierba, a unos kilómetros de mi casa, en pleno campo, rodeado de mis compañeros de aula que hacían cuentos de aparecidos y criminales mientras los maestros mandaban a callar, a dormir, a estarse quieto.

Yo miraba las estrellas y no podía pegar un ojo; no por la emoción de asistir a ese espectáculo inefable que es un cielo sin nubes, de noche, lejos de las luces de la ciudad; ni siquiera por miedo al fantasma de la muchacha que se había ahogado en el río hacía unos cuantos años, allí cerca, y que aparecía por las madrugadas a llorar sus penas de muerta virgen; no, no podía dormir de pura incomodidad, por el cansancio, por el calor, por los mosquitos, por el ulular de sabe Dios qué bicho campestre, por los sudores acumulados después de una caminata de unos cuantos kilómetros, por el olor a humo de fogata que se había impregnado a la ropa, por la hierba húmeda, por las hormigas que me subían pierna arriba; en fin, por esa sensación de vulnerabilidad que me provocaba estar lejos de mi mamá, por la humillación de ver lo bien que la pasaban mis amigos, lo bien que se las arreglaban con sus mochilas y sus hamacas, lo contentos que estaban por aquella noche de libertad.

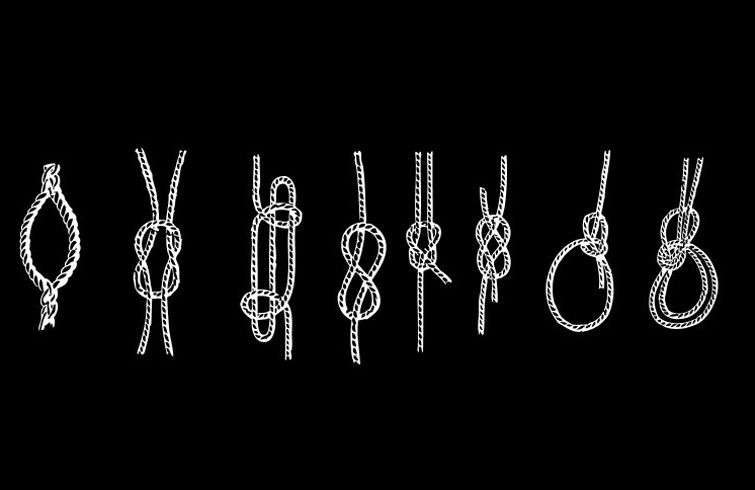

Mientras que yo, niño tonto que se emocionaba leyendo aventuras de Tom Sawyer, no alcanzaba a disfrutar mi primera aventura, mi propia aventura, pues estaba demasiado preocupado porque al otro día había que hacer nudos de exploradores, complicadísimos nudos para amarrar no sé qué cosas, nudos que te explicaban en un manual con dibujos que a mí, que ni siquiera sabía amarrarme bien los zapatos, me parecían ininteligibles.

Al final, por supuesto, el sueño me venció, y dos o tres horas después el guía base estaba halándome la sábana, para que me levantara, para que tomara el desayuno –un desayuno malísimo-, para que, medio dormido, hiciera fila con los demás frente a los restos humeantes de la fogata, para que gritáramos el lema, a todo pulmón, y para decirnos que ya estaba bien, que regresábamos, que venía una guagua a buscarnos para evitarnos dar esa caminata de nuevo; que no habría competencia de nudos ni nada por el estilo, que nos fijáramos bien si no se nos había quedado nada, no fuera a ser que dejáramos regada una sábana, o un pozuelo, o cualquier otra cosa en medio del campo mojado.