Así como el XVIII fue bautizado como El Siglo de las Luces, yo estoy tentado a llamar al XXI -basado en las realidades de su primer quindenio- el Siglo de los Selfies. Y es que no existe en el mundo actual una expresión o proyección individual -que no significa individualizada; en realidad es todo lo contrario- más extendida, que la realización y posterior socialización de un selfie.

El casi demencial crecimiento de esta manifestación se debe a la siempre exitosa fórmula que combina uno o varios de nuestros rasgos más primitivos con la disponibilidad de novedosos dispositivos tecnológicos o plataformas que permitan exteriorizarlos. Digámoslo de esta forma: hoy Narciso no tendría que caminar hasta la laguna para contemplar su belleza, ni que esperar por Caravaggio para socializarla. La Bruja Mala de Blanca Nieves no necesitaría cargar con su pesado espejo para saber quién es la más bella entre las bellas. Porque, reconozcámoslo, quién necesita ir hasta la laguna cuando lleva la laguna con forma de smartphone en su bolsillo. Quién, preguntar por el criterio único de un pedazo de vidrio por muy mágico que sea, cuando tiene un millar de seguidores en la pintoresca corte de las redes sociales para asegurarle que sí, que en efecto, es la más bella entre las bellas.

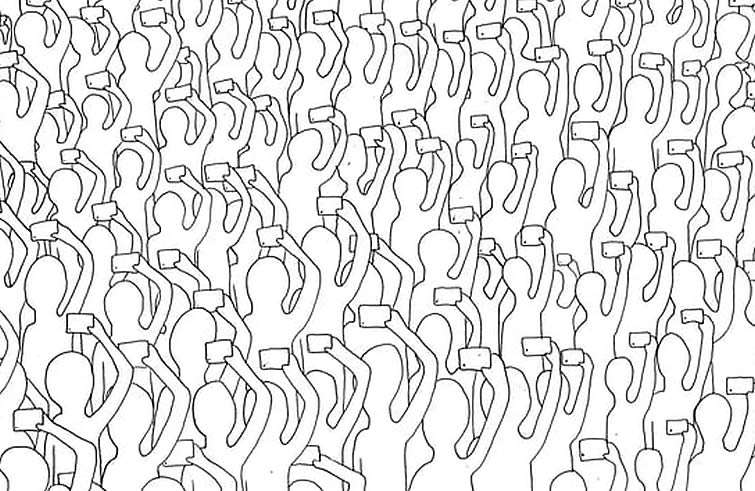

Las sociedades modernas se han convertido en megafábricas de producción en serie de selfies, de selfistas. Y digo en serie porque aunque la materia prima -que somos usted, yo, él y ella- podría parecer diversa, el resultado es (casi) siempre el mismo: una mueca sobre la alegría que a base de prueba y error termina por ser rigurosamente diseñada, memorizada y repetida. Una pose desde la que el planeta selfie deberá enterarse de lo bien que estamos, física y emocionalmente, y que por tanto debe parecerse cuanto sea posible a la belleza, y sobre todo, a la felicidad.

A estas alturas, cualquiera podría pensar que no me gustan los selfies. Cualquiera tiene razón. Y no porque pretenda exonerarme del Narciso que llevo dentro -hay cosas primitivas de las que nadie puede escapar-. No me gustan porque nos uniforman la sonrisa y los recuerdos. No me gustan por hereditarios. Sé de niños que han aprendido primero a selfiarse que a jugar. No me gustan por prestarse al falso testimonio, porque me recuerdan la pose del payaso. No me gustan porque en su (in)cultura hemos desaprendido a disfrutar de los paisajes, del arte, del sitio diferente, sin que nuestra cabeza flote en el encuadre. Porque nos han cambiado el placer de observar la montaña, la pintura, la plaza con su gente, por el del riguroso chequeo post flash que confirme que la mueca uniforme está correcta y por tanto, lista para socialización.

Hay, desafortunadamente, una forma variante de selfie que lamento aún más que la anterior. La que acostumbro a denominar como: el Selfie Militante. Ese momento en el que el sel (sur)fista se para frente a su muro y dispara, entusiasta de sí mismo, su –mírenme, aquí estoy protestando porque un niño sirio se ahoga en la primera plana de los principales de medios de prensa del planeta; aquí porque unos extremistas han arrasado con el Consejo Editorial de una revista en Francia; porque ha muerto un león famoso; porque una periodista ha puesto una zancadilla a un padre y sus hijos refugiados; porque colonos han quemado a un niño en Palestina o porque un director de teatro ha sido despedido. ¡Ah! y mírenme aquí, qué lindo mi arcoíris, porque una Corte Suprema ha legalizado el matrimonio entre homosexuales.

No me malinterprete, evite el juzgamiento en modo selfie. Hacer militancia ante cada una de esas causas me parece algo necesario. Imprescindible. Montarse en la ola de la protesta y usarla porque es fondo de moda, no. Lejos de ser militancia, esta pose ni siquiera llega a ser preocupación o expresión real. Es surfing. Lo dicho, forma alternativa de selfie. Y como todo selfie que se respete tiene obsolescencia programada. Basta que cada una de ellas salga de los titulares, es más, basta con haber coleccionado una decena de “Me gusta” para que los “selfimilitantes” se sientan satisfechos con su pose y se marchen de ellas para siempre. Sin importarle que más de 70 Kurdi se hayan ahogado después de Aylan, que 39 000 niños y decenas de leones sin nombre mueran cada año en el país donde murió Cecil. Sin haber presenciado la obra de su victimísimo director y sin analizar, por ejemplo, las consecuencias que en cualquier lugar tiene calificar de fascismo el proceder de una persona o institución empleadora.

Me pregunto cómo habrían reaccionado los “selfimilitantes” ante el desafío analítico que les planteaban las viñetas del periódico francés satirizando la muerte de Aylan Kurdi para denunciar la posición de Europa ante la crisis de los refugiados sirios. Me pregunto cuántos continuarían siendo Charlie Hebdo.

Me pregunto, en instantes en que París está nuevamente bajo ataque, cuántos serán capaces de juzgar la insuficiencia de haber sido sólo por un selfie, Charlie Hebdo. Cuántos entenderán, ante la dolorosa realidad de los cadáveres en las aceras de la “ciudad luz”, que necesitamos superar el espíritu de turistas con que nos acercamos a los problemas que afectan a nuestras sociedades, si realmente queremos cambiarlas. Me pregunto, en fin, si seremos capaces de algo más que escribir hoy en nuestros muros de Facebook: Todos somos París.