Inevitable. Dicho y hecho. Finalizado un concierto en la escalinata de la Universidad de la Habana, unos amigos que traían ganas de estirar la noche y yo con mi total indiferencia hacia el tiempo, nos dirigimos al parque de G, la conocida Avenida de los Presidentes del Vedado. Es un hábito que tenemos cuando andamos por sus cercanías, lo que sucede, para qué mentir, muy a menudo. Mis amigos y yo tenemos una preferencia incomprensible por la Avenida de los Presidentes, por pasar los ratos en sus bancos pintados de verde. Vamos y retornamos, y eso que nos prometemos mil veces no volver, diciéndonos que la edad de trasnochar en los parques, en el parque, ya ha pasado, que la realidad es que G nos desterró desde que dejamos la adolescencia. Error. No nos desterró, nos lanzó un maleficio.

En los años en que funcionaba el Patio de María, los tumultos de roqueros iban hacia G como los salmones. Caminaban borrachos, empastillados, fumados, debilitados. En el Patio tocaban los grupos cubanos. En el Patio había una danza de cabezas y de pelos mojados en desorden. El ambiente era, lo que se puede decir, familiar. Apenas se registran peleas. Los golpes se procuraban bailando, con una descoordinación coordinada, con el pogo de Sid Vicious, la figura excéntrica de Sex Pistols, y eran golpes amigos, de alianza por la música, que es una alianza cultural y de camaradas en el caso de los roqueros.

Los tumultos vestidos de negro fueron ocupando el parque de G. Unos tocaban guitarra y citaban a un círculo. Tocaban, según mi memoria, canciones de Kurt Cobain o de Metallica. Siempre las mismas canciones. Un repertorio machacón. Pura rutina con aires de comunidad. Me acuerdo de un grupo que era de la vocacional Lenin, que eran seres extremadamente rutinarios y que parecían familia por la buena forma en que compartían la noche. Coreaban las canciones abrazados en su rueda. Era un grupo que vibraba y que hacía vibrar. No tenían lugar fijo. Iban y aterrizaban, encendían cigarros, cantaban. Me daba la impresión de que eran muchachos quebradizos, que se juntaban por quebradizos, que estando unidos querían dar fuerza a una entelequia ayudadora. Pero que conste que vibraban y hacían vibrar.

Si uno deseaba conocer a los que llamaban radicales bastaba con pegarse a la calle 23. Sencillo diferenciarlos. Más negros en su atuendo. Más tatuajes y perforaciones en el cuerpo. Más largo el pelo. Los nombrados radicales usaban botas. Botas corrientes o enchapadas. Su preferencia musical viajaba del death metal melódico al black metal, los subgéneros extremos del metal, de percusión acelerada y voces guturales que hablan de religión, de odio y de política.

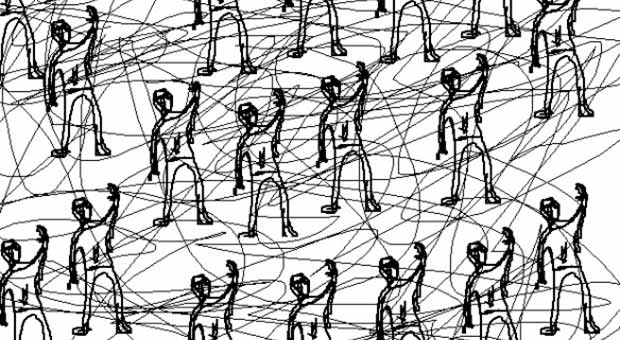

Sería sobrante comentar que molestaban. Tanto molestan los roqueros que les habían sido negados los grandes espacios en la Habana hasta la llegada del teatro Maxim Rock, de donde siguen naciendo una ola de muchedumbre bulliciosa que se detiene en G. Pero las cosas, al parecer, han cambiado en el parque. Debe haber habido un desplome en el tipo de personas que desfilaba por la avenida. Se presume que sea un problema generacional. Los caminantes que van a G en las noches se han diversificado. Las ropas, la manera de hablar, lo que hablan, los peinados, los gustos, la esencia.

Veamos a los muchachos del Break Dance. Ellos también hacen un círculo, pero de espectadores. Para los movimientos del Break Dance se necesita una fuerza muscular que permita dominar el peso del cuerpo. Se hacen sobre el suelo paradas de manos, vueltas girando sobre la cabeza, de manera que las cabezas soportan el peso corporal en su totalidad; el cuerpo adopta posiciones complicadas que se acercan a la verticalidad y la perpendicularidad, con puntos de apoyo difíciles (pueden verse apoyándose en los codos) Este tipo de baile se inició en algunos barrios neoyorquinos, incorporándose al universo del Hip Hop.

Están los que bailan Capoeira y llevan berimbaus, que se ganan otra órbita de público alrededor. El Capoeira es una práctica brasileña de artes marciales combinada con música que comenzó en el período de la esclavitud, cuando Portugal transportaba a los africanos hacia Sudamérica. Los lusitanos especulaban que era una danza pacífica, un entretenimiento cualquiera, y no un estilo de combate.

Entre los visitantes actuales y populares se cuentan a los Emo, que quieren considerarse deprimidos y suicidas que se cortan las venas; a los que dicen ser vampiros sexuales que, según ellos, se alimentan del sexo y poseen seguidoras femeninas a modo de harén. Tenemos a los que dicen ser vampiros comunes y corrientes que se alimentan de sangre. Tenemos a los que dicen ser hombres lobos y gozar de sus momentos de transformaciones y de su resultante fortaleza lobuna. Grupos que procuran hacer de sus existencias un juego de roles, pretendientes a ser leídos e interpretados en medio de su insipidez, nadando en tierra como los poetas que se imaginan que son poetas y se extravían en la no poesía, en elegías rudimentarias y en composiciones malsonantes.

Y siguen concurriendo conjuntos con guitarras. La diferencia es que tocan canciones de Prince Royce y de Álex Ubago y de Arjona. Y lo curioso es que visten, fíjense, pulóveres de Kurt Cobain y de Metallica. Lo que había dicho: la esencia se ha mudado, para bien o para mal, se ha mudado. Los cambios producen cambios. Esta afirmación ostenta un carácter axiomático, o similar a lo que se ha entendido a través de la historia de la humanidad por axiomático. Vean el ejemplo de los pueblos. Nunca G había sido invadido por la multitud de niños que se ven hoy, por esa gran presencia de menores. Por más que defienda la pervivencia de los caminantes de la Avenida de los Presidentes, no puedo dejar de admitir que el ambiente del parque llega a ser nocivo antes de haber cumplido los dieciséis. Atención con los hijos y las hijas, en primera instancia. Ahí fuman, toman alcohol sin límites; en algunos casos, mezclan las bebidas con pastillas y, con suerte, van a parar al Hospital Calixto García, con las piernas y la conciencia desplomados. En ese estado se exponen a varios peligros. Uno de los más mencionados e incluso temidos es el del abuso sexual.

Hace unos años se hizo una operación contra las drogas en las calles de la Habana, como una redada, y los que estaban en el negocio se ocultaron o fueron a prisión. Yo conocía a Karel, un vendedor que terminaba en G tirado en un banco, pareciendo él un cadáver y el banco su ataúd abierto; pareciendo él una figura en las hojas de un libro. Era pecoso y con la piel blanquísima y el cabello negro. Tenía el aspecto, describámoslo así, de un enfermo. Karel, a su vez, conocía a otros vendedores. Es decir, había organizada una red de vendedores promocionándose solidariamente. Uno de ellos tuvo relaciones con muchachas que llegando a un nivel determinado de consumo se regalaban y él disfrutaba de un sexo desenfrenado, desjuiciado. Karel me señaló a unas que se dedicaban a pagar en la cama lo que consumían hasta que las piernas se les aflojaban y perdían el equilibrio y la moderación. Al rato las vi caminando con paso de beodas. Esto identificaba al desliz propicio para acercárseles con propuestas, lo cual hacían los familiarizados, en el acto. Marla, que ha tenido esas sustancias pernoctando en el organismo, dice que al acabarlas, siente que flota, que vuela, que se retira de la tierra, que es libre, que el resto del mundo desaparece o que es ella la que desaparece. Ahora que lo pienso, dice, el estado en que me introduzco es la sensación más comparable con la libertad legítima que he probado, porque nadie ha experimentado, siquiera a medias, la farsa de la libertad estando en pleno uso de sus facultades. Para acariciar las invenciones hay que desprenderse del mundo, andar por las nubes. He ahí la solución que ofrece Marla.

Y qué sería, piénsenlo, de los jóvenes que frecuentan la Avenida de los Presidentes si se les prohibiera la presencia en el parque. Los centros de entretenimiento nocturnos han elevado los precios sin contemplaciones en la Habana. Las propuestas tampoco abundan, todo lo contrario. La distracción se reduce a lo que surja, da espacio a la invención, de ahí se emiten los peligros de anexarse a las idolatrías fútiles, al desperdicio irreversible. Hará dos semanas que mis amigos y yo fuimos a parar en el parque de la calle G. Y el impacto nos sigue resultando monstruoso. Lo mucho que ha cambiado. Lo pronto que se ha transfigurado. Su heterogeneidad, su arrumaco, su disgregación, su retirada. La noche en que fuimos al parque pasó un manisero pregonando, un manisero viejo y muy correcto, un manisero cursi como de televisión, a quien le compramos, lo normal, maní tostado. Sabía a trapos, fue lo que me vino a la mente después de probarlo. No acabamos los cucuruchos. Mis socios desecharon la mitad. Yo llegué a lo que debieron ser tres cuartos. Dije que sabía a trapos y nos hundimos en una risa tonta. Estábamos sentados en el piso, de frente al monumento a Salvador Allende, con su mano alzada, que por las noches diríamos que se apaga, que con la luz moribunda que lo rodea el monumento se enfría o se borra del lugar. La luz no lo alumbra, lejos de hacerlo brillar lo consume, lo extingue. He llegado a esta impresión observándolo en intervalos largos. Allende es una silueta desconsolada en medio del parque. En tal sentido no dista demasiado de los zapatos de Tomás Estrada Palma.

Había pasado la medianoche cuando las multitudes empezaron a subir con rumbo a 23 por una razón: la policía los enviaba como ganado. Hubo un flaco con trenzas que preguntó por el motivo y los oficiales no le dieron respuesta, seré claro, no quisieron darle respuesta. Continuaron ordenando que avanzaran y en este ejercicio se mantuvieron. Quién sabe si los que van a G, los caminantes, los trasnochadores del parque, por su categoría pierden los derechos de ciudadanos o el derecho a que un oficial les conteste. Y, sin embargo, qué hace que uno vuelva a G. Yo concluí que me lanzó un maleficio, de la misma manera que concluí que la muerte de Poe no tiene explicación, que no deseo que tenga explicación, aun sabiendo que toda muerte es explicable.

Conformémonos con suponer. Supongamos que los caminantes de G persiguen la felicidad verdadera, lo que produce una legión de seudofilósofos. Supongamos que es que ya la encontraron en la Avenida de los Presidentes, y que esta es la causa de que continúen con ganas de asistir.

En: Asumo el riesgo