Al menos un miembro de cada familia estaba sentado en una banqueta larga en la sala de espera del hospital. Una doctora sale vestida de verde –el clásico ajuar del médico cubano de guardia– se sorprende al ver a tantos y dice: “Si llegan un minuto después, se muere Chicha”. Yo miraba a mi abuelo que estaba allí conmigo, y me echaba a reír en un momento triste. Era inevitable.

***

En los principios de Sandino como municipio se construyeron muchos edificios pequeños, de dos pisos. Eran estructuras prefabricadas que se montaban como piezas de lego. La gente “trasladada” desde el Escambray fue la mano de obra fundamental de aquel proyecto de pueblo.

Mi edificio tenía dos pasos de escalera: en uno los Miranda, los Alba, los Quinteros y Chicha; en el otro los Gálvez, los Boza, los Álvarez y mi casa, que era de los Márquez, el apellido que mi abuelo Caro (Pipa) había traído de Malpotón, un pueblito cercano al Cabo de San Antonio.

Era una época difícil, principios de los 90, y la gente se quería más, o así parecía. Como todos tenían la misma porción de pobreza, lo mejor era compartir… “Brindar al menos bendecido”, decía Rosa Boza, la ferviente católica que vivía debajo de mi casa.

Donde los Miranda, si Carmen cocinaba una olla de frijoles negros, por su casa pasaban todos a buscar una “ración familiar”. Las cosechas de tomates de Ran Alba se repartían entre las ocho casas para que hicieran el puré del año en la misma caldera prieta y enorme de Julio Gálvez. “Hoy les toca a estos, mañana a los tales y pasado a los mascuales”, esas anotaciones se hacían y publicaban donde se ubicaban los relojes medidores de electricidad. Las hacía “la Niña” Alba, con muy buena ortografía.

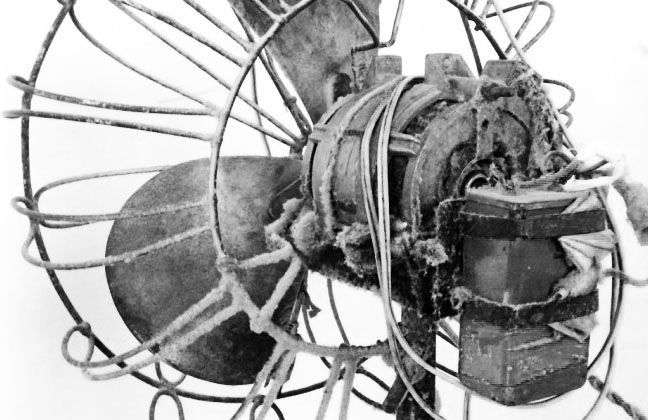

Cada casa tenía sus ventiladores, que eran hechos a partir del motor de las lavadoras Aurika, soviéticas. La paleta podía ser de un viejo ventilador Órbita (ruso también) o, imitando la forma de una propela en una plancha de zinc, salía alguna que otra. A esos habría que ponerles protector, porque un accidente con estas paletas era trágico. “Que le pregunten a Justo –decía Caro–. Ese perdió el dedo gordo del pie por no hacer caso”.

Despertar en medio de la madrugada con un dedo cortado no era cosa de juego. Justo no creyó en eso de que una paleta metálica, sin protector, con un motor que alcanzaba unas cuantas revoluciones por minuto, podría hacer daño alguno. Hasta que probó la amarga realidad y nunca más caminó derecho. Es muy difícil sin el dedo gordo de un pie.

***

Lo que me molestaba era la burla de mi abuelo. Ningún ventilador sonaba igual. Cada noche se sentaba en la sala de la casa, sobre los muebles de formica a hacer gala de su adivinación acústica.

Sonido agudo: “Qué temprano se va a acostar Julio Gálvez hoy cará…”. Sonido de menos a más rotación: “Ahí se está yendo a dormir Carmelina”. Sonido como cuando va a despegar un avión: “¡Eh! Parece que Nito no le puso el saco de yute a la base de ventilador porque hoy suena más duro”. Sonido como pronunciación de la erre: “A la Niña Alba se le quema el ventilador en poco tiempo si no lo manda a enrollar. Suena a quemao”.

Y así cada uno tenía su sonido peculiar, hasta alcanzar el gran coro nocturno. Mi edificio era un gran avispero en las madrugadas… cuando había luz, claro está.

***

Pero una noche Caro no escuchó el extraño wang wang wang del ventilador de Chicha, la vecina que compartía pared con mi casa.

El electricista le había dicho que consiguiera un capacitor bueno para el arranque. Era difícil encontrarlo, así que mientras tanto lo conectaba a la corriente y lo impulsaba un poco con la mano, de ahí el wang wang wang que aliviaba el calor de Chicha.

Caro decía: “A mí nadie me engaña, el ventilador de Chicha es chino y se llama Wang”, y se reía a carcajadas.

Aquella noche todos encendieron sus motores, todos excepto Chicha. Estaba sola porque su hija había ido a dormir a casa del novio. Eso lo sabía mi madre, que en principio, por el sospechoso estado de quietud, también cayó con la “corcomilla”, la duda que te carcome el cerebro. Ella y el viejo comenzaron a lanzar preguntas al aire: “¿Le habrá pasado algo a Chicha? ¿Se habrá quedado dormida sin poner el ventilador?

– Qué va, con la calor que hace nadie se puede dormir, a menos que plante una colchoneta en el techo y coja un poco de fresco por la madrugada- anotaba Pipa.

Pero ninguno hizo nada por saber de veras si pasaba algo o no. Fue mi papá quien se asomó al balcón y llamó. Ya había pensado que si no sucedía nada, improvisaría pedirle un poquito de sal para no quedar como paranoico.

Al tercer llamado solo sintió un leve chirrido de metal sobre el piso del apartamento contiguo, como cuando se arrastra una silla de patas de hierro. Va entonces, casa por casa, a ver si sabían qué pasaba con Chicha, repartiendo la preocupación. Hasta que se hizo general el acuerdo de que alguien tendría que entrar. Fue cuestión de minutos que él mismo lograra cruzar de un balcón a otro, en aquel tiempo hacía ejercicios cada tarde en el gimnasio del pueblo. Parecía un ninja agarrado de las paredes.

Entró, encendió las luces de la sala y allí estaba la pobre señora, con un raro azul en la cara. Estaba sufriendo una terrible falta de oxígeno, víctima del peor ataque de asma de su vida. Y el grito de mi padre fue: “¡Está cianótica pero viva!”

La cargó en sus brazos, abrió la puerta y la bajó del segundo piso hasta el tractor de Nito. En la carreta montaron más de diez personas con Chicha. Hasta mi abuelo Pipa, que con su oído fino para los ventiladores había salvado la vida de la buena mujer.

Aquella carreta iba derrumbando el mundo. Nito al volante nunca había sido tan veloz. Parecía que estaba sobre una moderna ambulancia, y sonaba el claxon una y otra vez hasta la entrada del hospital. Era tanto el barullo que los vecinos cercanos al hospital comenzaron a rodar la bola de que a Chicha le había dado un infarto atroz. La “noticia” llegó así hasta su hija, que llegó corriendo al hospital.

Tres días después regresó la Chicha de siempre al barrio, y fue a mi abuelo Caro a quien primero visitó:

– Ahora sí que no le compro el famoso capacitor al artefacto, Caro. Si así me salvó la vida, así se queda- le dijo antes de que ambos casi murieran de la risa.

Desde aquel suceso de periodo especial y hasta que la Revolución Energética cambió los ventiladores de los hogares cubanos, en las noches de mi barrio, como muestra de respeto y reverencia, siempre arrancó primero el chino Wang.