Cuba es un país disparatado. En invierno hacen treinta grados Celsius. En verano hay resfriados que se agravan con el estrés y las carestías económicas: no hay limones y las neveras están llenas de salchichas y hamburguesas y esto complica a todas luces una alimentación modesta. En los mercados Fornos de La Habana una cola de langosta cuesta casi sesenta dólares. Aunque no se trate de una especie en peligro de extinción un trabajador tendría que reunir tres meses de sueldo sin gastar un centavo para comprarla. Los cálculos nos apachurran: vivimos rodeados de mar, de la maldita circunstancia, y comemos pescado por eventualidades.

El Estado libró una guerra económica contra los boteros o taxistas regulándoles los precios, pero los segundos se mantuvieron en sus trece y fijaron los costos de los pasajes como estimaron, demostrando que son un sector con bastante fuerza.

Por las calles aparecen grafitis y uno de Trump decapitado. Mientras los estadounidenses comen pizzas acartonadas de diez pesos cup, cubanos dicen en las redes sociales que el control del ejército en la economía nacional no es un detalle a tener en cuenta.

Las listas de éxito musicales institucionalizadas por los programas televisivos estilo Piso 6, de emisión a otros países por la señal de Cubavisión Internacional, desprecia la realidad al extremo de incluir temas de Roberto Estobal, que no se escuchan ni en los bares de quinta. O que ni el mismo Roberto Estobal se molesta en oír con sentido autocrítico. Con igual óptica desdeñan los músicos fuera de los circuitos políticamente correctos, un filtro por el cual los ostentosos Yomil y el Dany o el esperpéntico Chocolate no pasan, cuando “El palón divino” es la canción nacional más repetida en fechas frescas y solo hay que visitar tres centros nocturnos de pegada para comprobarlo. Si Yomil y el Dany ganan premios se le da bajo perfil a la noticia. Chocolate, al que ni falta le hacen las coronas de laureles, está descartado del panorama mediático de la Isla. Es una manera de decir con malquerencia que el proyecto –si es que en tal cosa hay todavía dirección– de un país que excede el 10 por ciento de universitarios en la población, no rima con lo que produce y oferta Chocolate al mercado. No pocos han tenido que recoger sus quijadas del suelo después de que una gazmoña doctora en ciencias les diera rienda suelta a sus demonios eróticos por “La papaya con maldad”, ella incluso pudo cometer la impudicia de haber dicho en un foro académico que las composiciones del reguetón son sexistas, racistas y denigrantes.

El verdadero peligro del reguetón no es su existencia y reproducción, es que crezca la cantidad que se lo toma en serio, tanto del lado de los inquisidores como de los que lo hacen parte importante de su vida. El verdadero peligro es que satisfaga y enorgullezca a los padres que los niños de cinco años lo bailen mejor que los adultos y que sus esponjas mnemónicas absorban las letras de las canciones antes que cualquier conocimiento útil. Esa candidez que se pierde del todo en una coreografía de reguetón puede ser irreparable, y es igualmente trágico, porque la candidez siempre ha sido hermosa. Y cualquier desaparición de lo hermoso es, por obligación, una desaparición de lo humano.

Por otro lado, una persona puede quemar vivo a un perro sin que la ley lo condene, pero acuchilla a una vaca y le cae de veredicto una condena sañuda. Los masturbadores públicos hasta eyaculan en la calle sin que se considere delito, pero las señoras se horrorizan con las minifaldas y exigen que la dirección de las escuelas no descuide la medida de las sayas de las estudiantes.

Un niño puede saber los nombres públicos de la vagina y, en algunos casos, lo que se hace con ella sexualmente como macho –además de corear temas de reguetón– pero pocas familias le enseñan –por falso pudor, por simulación, por machismo– que dos hombres pueden amarse.

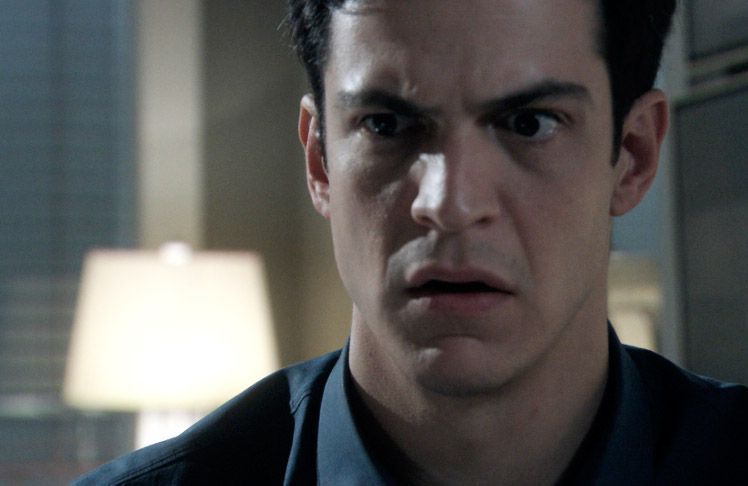

La incuria contemporánea en los horarios de vigilia, no obstante, les ha dado un contragolpe. La noche del viernes 7 de julio, los niños que no fueron a la cama y quedaron enganchados con la programación de adultos tuvieron que ver el beso entre los actores Mateus Solano (Félix) y Thiago Fragoso (Niko) de la telenovela brasileña Rastros de mentiras (2013), la primera en trasmitir un beso gay en Brasil.

Es constante en Cuba el apego a las telenovelas brasileñas, que roza la adicción. Los varones más rudos, los más bastos, los que se martillan un dedo y ni chistan y los que no se guardan un eructo a la mesa, sufren los capítulos casi como la más delicada y suspirona doncella. Solo que esta vez el centro fue Félix, un gay, que tuvo una actuación espectacular de parte de su intérprete y los varones rudos y bastos debieron asimilarlo.

En Rastros de mentiras hubo muchos deslices y cursilerías comunes. Desde la misma extensión del número de capítulos para solucionar conflictos que en diez minutos se arreglarían: Una venganza o un rescate nunca son rápidos, aunque apremien, y los protagonistas positivos son tan candorosos que las trampas que les ponen los negativos no llevan esfuerzo; es una vieja fórmula gastadísima de mantener la expectación a riesgo de caer en la monotonía. Las novelas son largas y chiclosas en los temas universales: amor, traición, odio, etcétera. Esta que recién acabó, tuvo sus picos y su mejor cebo en Félix.

Odiado al principio e imprescindible después, Félix fue el villano reformado que pasó alrededor de 160 noches habaneras atrayendo con chistes bíblicos de Jonás y la ballena, de Moisés, Sansón, y de La Última Cena, de la cual repetía que debió haberla salado para que lo recriminaran. En un comienzo abandonó a su propia sobrina en un basurero por celos y ansias de poder, luego terminó cuidando junto a Niko de su “papi soberano” el doctor César Curi (Antônio Fagundes), homofóbico reacio y negado, ciego, malgenioso y en silla de ruedas.

Félix suplió la falta de caldo o de enjundia de los verdaderos protagonistas. Paolla Oliveira (Paloma) es el ideal romántico que encontraríamos en un Walter Scott, pura, intachable. Malvino Salvador (Bruno) igual. Paulita (Klara Castanho) es, en cierto punto, incoherente a la continuidad de su personaje, quizás por una metedura de pata del guionista o del director Wolf Maya (el mismo de Mujeres de arena y Señora del destino) más sumergidos en engrosar episodios y lágrimas que en las uniones consecutivas de la psicología. En los últimos capítulos, Paulita demuestra un afecto por Félix que no fue comprobado en momento ninguno, sino al contrario. El tío le pellizcaba un cachete y la niña le respondía con un mohín de disgusto. Nunca se le arrimó.

Pero el guion de Félix cumplió bastante con lo racional. La relación con Niko fue bien hecha, progresiva, lograda, y no olió a campaña publicitaria contra la intolerancia.

Lo racional es a veces una operación vectorial de absurdos. Un beso gay en una noche machista, una serie de exclamaciones de tipo emoticón a la hora en a que los padres –ahí sí– les incumbe que los niños, divertidos con el modo de andar y manotear de Félix, no miren. Porque explicar que dos hombres se deseen es más espinoso que aclarar lo que es un palón divino.

Mirándolo en retrospectiva, nuestra naturaleza moral es la de seres históricamente desatinados. Uno de los personajes de El gran Gatsby, escrita en 1925, solo cuatro años antes de que Estados Unidos cayera en La Gran Depresión, decía: “En estos tiempos la gente comienza desdeñando la vida conyugal y la institución del matrimonio y lo que sigue de ahí es que acaban echándolo todo por la borda y casándose interracialmente blancos con negros”. Ahora familias cubanas se estremecen por lo que genere el “libertinaje” de que la televisión no censure escenas homosexuales, como si fuera de veras una jaqueca mayor que otros problemas socioculturales de urgencia real.

El actor afronorteamericano Morgan Freeman, que no se casó con ninguna mujer blanca, hoy dice “Odio la palabra homofobia. Usted no tiene ningún miedo, usted es un imbécil.” La homofobia es también, a estas alturas, un absurdo y, como tal, debería asombrarnos en lugar de querer sostenerla y de ocuparnos en tantas pequeñeces.