Varios medios nacionales anunciaron que el pasado 20 de noviembre comenzaría de nuevo la zafra en el país. Se ha hablado entonces de una “recuperación” de la zafra, de una “mejora del rendimiento azucarero”, de una “elevación de la producción”, de un “redimensionamiento del sector”. El propósito, según han declarado los directivos, es producir 1 millón 800 mil toneladas de azúcar, y se han echado a andar 49 centrales de los 85 que tiene el país. Hace exactamente 11 años, Fidel Casto anunciaba el cierre de 70 centrales en la Isla, y comenzaba la llamada tarea Álvaro Reinoso, que reorientaba a los trabajadores azucareros en otros perfiles ocupacionales. OnCuba publica Ingenio, cinco historias de personas que trabajaron por años en el central Habana Libre, hasta que, de una vez, el central cerró.

Lucía

Todas las mujeres del mundo debieran querer llamarse Lucía. O el mundo debiera dejar, o al menos perdonar, que las mujeres que así lo quisieran empezaran ahora mismo a llamarse Lucía. Esto no lo dice nadie, ni existe una teoría que lo explique, pero los nombres guardan ciertas rarezas y no hay nada que se pueda hacer contra ello.

El central, El Habana Libre, está en Caimito, y Caimito, Caimito del Guayabal, está en Artemisa. Un tiempo antes podía decirse que estaba en La Habana, no la capital sino la provincia, una provincia, si habría que definirla, fea, que es una palabra simple pero clara, una provincia desordenada, sin identidad y hasta sin color, lo cual no quiere decir que ahora por llamarse Artemisa y tener unos municipios de menos el asunto haya cambiado mucho, aunque los nombres guarden ciertas rarezas. Pues nada, el central está allí, y no se llega fácil: máquinas de cinco o diez pesos, y si acaso, la botella que uno mismo consiga.

Lucía guarda, quizás, la rareza que guarda Frank. Todos los Frank, para mí, suelen ser blancuzcos y no tan altos, y los Robertos llevar bigotes y ser tipos serios, y las Raquel tener el pelo suelto y coquetear con los hombres, y las Mary, con todos sus derivados, ser mujeres poco inteligentes pero pillas, y todas las Mirta me parecen directoras de escuela, y los Ramoncitos choferes de guagua, y las Anas muchachas enfermas, y mimadas las Dayanas, y guapos los Jhonattan, y bodegueros los Manolos, y farmacéuticas las Teresa, y así. No hay manera de explicarlo, solo de oírlo. Pareciera distinto que te llames Mary a que te llames Lucía, que te llames Dayana a que te llames Lucía. Es cuestión de llevar o no nombre de dama.

Pues te bajas de la máquina, y todavía falta para llegar al ingenio. Han construido por allí muchas casas, buenas casas, casas, al parecer, de gente que nunca trabajó en el central, de gente nueva en el pueblo. Como si pudieras pasar caminando y atreverte a decir este trabajó en el central, este también, este no molió caña nunca en su vida, aquel tampoco. Mis entrevistados, no sé por qué, viven todos en casitas modestas, bastante modestas, como si en ellas no hubiese entrado más sueldo que aquel de la última zafra.

Y ese día ella estaba allí. Parecía una Lucía. Vestía el uniforme carmelita opaco y desagradable que usan todos los custodios cubanos, como si ese color horrible ofreciera seguridad, un uniforme hecho absolutamente para espantar a alguien, o para que te cojan miedo. Y parecía una dama. Estaba sentada en una silla, al lado de una maquina extraña y bastante vieja que tenía una inscripción rara. Y a pesar de los olores, se veía tranquila. Olía aquello a hierro oxidado, y olía aquello a agua de lluvia acumulada, y a esa agua cuando se mezcla con tierra, y a excremento humano, y a semen. Todo el mundo sabe cómo huele el hierro, cómo huele la tierra mojada, cómo huele la mierda, y leí, por alguna parte, en alguna biblia quizás, que el semen parece que huele a vida.

Si sigues caminando, llegas a un parque con dieciséis álamos y prácticamente el mismo número de bancos. Casi nunca vas a encontrar los bancos llenos, si acaso dos, o tres, y allí están, sentados, siempre los mismos, los que me indicaron y dijeron mira allí, en aquel edificio vive Ramón Leal, ese sí que estuvo años en el central, y más allá vive La coja, y allá Mantequilla, y pregúntenos a nosotros también, que aquí lo que sobra es gente que trabajó en el ingenio. A la izquierda del parque hay una bodega, y al lado de la bodega una escuela. Y fue en este lugar donde, por primera vez, una escuela me pareció cosa rara. Como si fueran algo separado el pueblo y la escuela. Como si el pueblo, un pueblo, además, viejo, se encargara de guardar a todas las personas con mucha edad y la escuela a los que vienen creciendo. La escuela estaba como indicándome que aquel era el único sitio donde no podía ir a buscar historias del central.

Llegué hasta ella, y sonrió, y sonreí, y no habló mucho, y no hablé mucho tampoco, y no entendí. Y me miró, sin hablar, como diciéndome no hay mucho que entender porque yo tampoco entiendo y estoy aquí sentada como hace once años. Lo único distinto de hace once años acá es que mis gustos han cambiado mucho, dijo entonces. Hace once años, yo recuerdo, por ejemplo, que me gustaba dormir, que detestaba, además, el ruido, y el calor, y tanta gente concentrada. Son cosas de los años, el tiempo hace que empieces a cambiar. Así dijo, y luego calló, y quise saber por qué ya no le gustaban esas cosas.

Además de la bodega, la escuela y el parque, hay unos edificios, casas, una tienda más allá, la policía, y el sindicato. El sindicato. Allí supuestamente encontraría un libro que contaba un poco la historia del central y que quizás tuviera unos datos, tal vez la cifra de la última molienda por el 2005, unas cuantas fotos, y los premios del 99, 2000 y 2002 por la calidad del grano del azúcar. Pero siempre el sindicato estaba cerrado. Además, me dijo uno de los del parque, que no se sabe bien quién es el que tiene la llave, y tampoco estaba seguro de si el libro existía todavía, él creía que no, probablemente no, lo más seguro era que no. Pues la llave no apareció por esos días, y el libro no se sabe si aún existe, así que dejé el sindicato, y las cifras de la última molienda, y las fotos de algo que fue, y me fui directico al central.

Es sencillo, me dijo. Ya no me gusta dormir porque lo puedo hacer cuando quiera. Antes no me podía quedar dormida porque se robaban cualquier cosa, pero ahora ya no sé ni qué hago aquí. Debe ser por costumbre. Debe ser porque cuando te has pasado once años sentada en el mismo sitio, luego cuesta trabajo levantarse. Así que lo único del central que todavía se mantiene como antes, soy yo, vestida, igual, de carmelita, y haciendo de custodio. Te podrás imaginar, ya no hay ruido, ya no hay gente, ya no hay calor, y por eso es que lo prefiero. No soporto esta tranquilidad.

Antes de entrar al central, a un lado, está la llamada casa vivienda. Me contaron que aquello era hermoso, pero ya se han llevado hasta las losas del piso. Si quiere ver el reloj que había, dijo quien me llevó, vaya donde vive una por allá, y otro cogió el espejo, y arrancaron hasta los azulejos del baño. Me indicó que entrara, dice “peligro de derrumbe”, pero pasan los años y lo que le falta a la casa es porque se lo llevan. En el comedor almorzó Maceo el día antes de su muerte, que fue en San Pedro, dijo, llegando a Bauta. Eso fue en 1894, cuando los dueños eran Perfecto Lacoste y su mujer, y el central pasó a llamarse como ella, ese fue el nombre más lindo que tuvo el central, Lucía, el central Lucía. Después lo compró Demetrio Castillo Porconi y le puso Central Habana, y cuando triunfó la Revolución le agregaron lo de Libre. Habana Libre.

Y después que salí de la casa vivienda, definitivamente me fui al central. Y entré y allí estaba ella, una mujer, o mejor dicho, una dama. Y pensé que, por qué no, todas las mujeres que tuvieron que ver con el central podían haberse llamado Lucía.

Le dije, entonces, que me iba. Y me dijo gracias. Por qué, le dije. Por venir, porque por aquí nunca pasa nadie. Señaló una máquina que tenía al lado y dijo que así, como estaba grabado en la máquina, se llamaba la mujer de uno de los dueños del central, que ese era un nombre bonito, que le gustaba mucho, no como el de ella, Mercedes, que Lucía parecía nombre de señora elegante y que Mercedes no, pero qué iba a hacer, así le pusieron, quizás si se llamara Lucía le gustara Mercedes, porque así son los gustos, como antes, que le encantaba dormir, y que ahora no, que ahora hasta trabajo pasa para pegar un ojo.

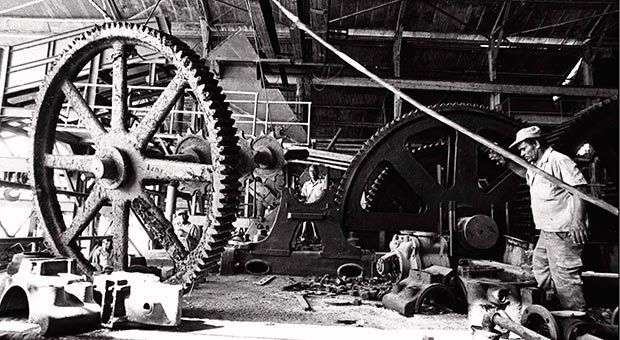

Foto: Alejandro Ramírez Anderson De la serie deMOLER. Desmontaje de central azucarero

Anteriores: