La precaución de los demás mató a Roberto Bolaño. Por aquellas fechas, la gente se cuidó más que de costumbre. Nadie, que se supiera, sufrió un accidente casero, un choque automovilístico, un resbalón fortuito. De ninguna parte, ni de Francia, ni de Chile, ni de México, ni siquiera de la misma Cataluña, llegó el órgano saludable de un cuerpo joven y recientemente fallecido, o el fervoroso lector dispuesto a donar y salvar a su héroe. Lógico: Roberto Bolaño no era actor, no era un político, no era, a pesar de su origen sudamericano, un crack del fútbol, no era Isabel Allende, hacedora indetenible de best sellers, no era un sujeto al que las grandes masas tuvieran en cuenta, al que las multitudes fragorosas idolatraran.

La madrugada del 15 de julio de 2003, en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, su hijo Lautaro, su esposa Carolina, su editor Herralde, su amigo Ignacio Echevarría, en fin, todos sus allegados, y hasta el mismísimo Bolaño, a pesar de su coma prolongado, seguramente mantuvieron hasta última hora una posibilidad latente. Pero por la literatura que se había atrevido a construir, aquel era un desenlace justo. Nada estridente, nada épico. Irónica y estúpidamente mágico. Algo tonto, inexplicable y mordaz, es cierto, pero irreversible y definitivo como todas las muertes. A las dos y treinta de la mañana, extremadamente delicado de salud, primero en la lista de trasplantes, inconsciente y desecho, producto de una severa enfermedad hepática, fallecía un escritor al que, en algún momento, cientos de jóvenes latinoamericanos -Holden Caufield hispanohablantes- habrían querido llamar por teléfono para mantener una charla después de haber leído algunos de sus libros.

¿Qué llevó a Roberto Bolaño a los predios de la narrativa? ¿Qué hecho? ¿Qué suceso? Bolaño era, básicamente, un poeta. Un perro romántico y apaleado, como le gustaba decir. Había nacido en Santiago, hacia 1953, pero Los Ángeles, provincia Bío Bío, fue el pueblo chileno donde más tiempo residió. En aquellos potreros jugó —hasta donde pudo, pues no era demasiado talentoso— de lateral izquierdo. Usaba el 11 en la camiseta. Disléxico, zurdo, flaco, quizás un poco introvertido. Con doce o trece años, el médico le prohibió la lectura pues temía que se quedara ciego o se volviera loco. Un diagnóstico, sin dudas, exagerado, pero perfecto para el mito. Tal vez por esa razón, pero también por muchísimas otras, sus padres, León Bolaño y Victoria Ávalos, decidieron trasladarse a México.

Asiduo visitantes a bibliotecas y estudiante descarriado, Bolaño se había encontrado, desde bien temprano, con los fantasmas terribles de Rimbaud y Lautreamont y con el náufrago de Nicanor Parra. En 1973, decide regresar a Chile para inmiscuirse en la revolución y la agitación social del gobierno de Allende. Con tanta, pero tanta suerte, que un par de meses después de haber recorrido Latinoamérica en el sentido inverso al del Che Guevara, y de llegar a su país sin mayores contratiempos, Pinochet bombardea La Moneda y perpetra el golpe de estado para acabar así con las pretensiones juveniles de Bolaño y, según ha trascendido, con tres mil chilenos además.

La noche del 11 de septiembre, una facción de izquierda le ordenó al casi recién llegado muchacho de dieciocho años que asumiera la guardia de una de las calles de Santiago, cerca de Concepción. Bolaño nunca supo qué lo mandaron a vigilar y si lo supo lo traspapeló o al menos nunca lo quiso contar porque el dato jamás se conoció.

Se habían reunido en uno de los muchos sótanos de la ciudad y allí repartieron las misiones. A Bolaño, como al resto, le endilgaron un seudónimo que a los diez minutos olvidó. El caos era total, el movimiento, la locura en las avenidas. A Bolaño le recordará, años después, una película de los hermanos Marx, aunque quizás se lo haya recordado esa misma noche, en caso de que con menos de veinte años ya Bolaño hubiera apreciado algo de los hermanos Marx. Luego la situación se fue calmando y en el transcurso de unas horas la ciudad atravesó el ojo de la tormenta. Caminó hasta una esquina y sacó un cigarrillo. No hacía frío, ni siquiera corría la brisa. No venía nada ni del sur ni del norte, apenas una luz escuálida colgada de arriba, la cual, mezclada con el silencio y con la inminencia del peligro, dotaban a la escena, si alguien la estuviese mirando, de un alto grado de terror, incluso mucho más grado de terror que de ridículo.

Transcurrió media hora, avanzaron dos luces. La patrulla del ejército siguió de largo y ni siquiera reparó en su presencia. A los pocos minutos, sin embargo, en el recorrido de vuelta, frenaron en seco delante de sus narices. Bolaño tenía veinte años. Sus bucles le caían sobre los ojos y el rostro de los hombres se le difuminaba constantemente. Le preguntaron algo, lo tomaron del brazo o lo empujaron por la espalda y lo montaron en el carro. Estuvo ocho días detenido. Gracias a la ayuda de un antiguo compañero de escuela, oficial del ejército por aquel entonces, logró salir ileso de la cárcel y regresar adonde su familia y amigos. Bolaño retornaría a Chile décadas después, pero ya con el traje de un narrador exitoso.

***

En 1974 emerge en el D.F. un grupo de poetas autonombrados los infrarrealistas, entre los cuales destacan Mario Santiago Papasquiaro, el también chileno Bruno Montané y el propio Bolaño. Los infrarrealistas, una especie de —como se ha dicho— dadá latinoamericano, lanzaron para 1975 su propio manifiesto. Enemigos confesos de Octavio Paz y de los aduladores de Octavio Paz, y de todo el establishment de la literatura mexicana, trashumaban por la periferia del D.F., por las noches del D.F., especies de fantasmas sin mecenas ni fines precisos y en donde también, como en todo movimiento, se escondieron impostores sin trascendencia alguna. Sabotearon conversatorios y tertulias poéticas y usurparon los micrófonos oficiales para recitar sus rabiosos e imperfectos poemas, mezclas de Ginsberg, Baudelaire y Miles Davis. Luego, a la desbandada, echaron a correr.

Si esa no es la historia oficial, es al menos la que se infiere de las entrevistas más tarde concedidas por Bolaño y de la lectura de Los detectives salvajes. Libro que se puede leer como un canto, o como un réquiem, o como una carta de despedida, pero también como un acto de justicia postrera para con los jóvenes mexicanos, los espectros de la generación de Tlatelolco, que son también, en alguna medida, los mártires latinoamericanos de la época de las utopías y las guerrillas.

Pero en la década del 70, Bolaño todavía se encontraba demasiado lejos de convertirse en lo que luego se convertiría. Demasiado lejos de la fama y el éxito, algo que, mientras estuvo vivo, asumió desde la distancia, con sentido común y también, a veces, destilando un cínico humor.

Para 1977 viaja a España. Reside en Cataluña, aunque a veces alterna entre Cataluña y Francia. Lee vorazmente, sobre todo poesía. Sus oficios son muchos. Lavaplatos, camarero, vendimiador, vigilante de campings nocturnos, descargador de barcos. Durante un tiempo la familia le envía dinero desde México. Entra en conflicto con su padre y el contacto se suspende. Cree, en un momento dado, que se va a morir. Prueba suerte y le escribe una carta a Enrique Lihn. Carta que es correspondida y gracias a esa correspondencia, de una generosidad absoluta por parte de Lihn, de una generosidad —dirá Bolaño— propia solo de los grandes poetas, es que logra, digámoslo así, no suicidarse.

En 1984 publica, a dúo con su amigo catalán A. G. Porta, su primera novela: Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Pero no será esto lo más importante. En ese mismo tiempo dice conocer a la mujer más hermosa del mundo. Trabajaba en una tienda —presumiblemente en la de su madre Victoria, quien para esa fecha ya se había ido a España— y a la tienda llegó una hindú. Parecía y tal vez fuera una princesa, confesó Bolaño en su última entrevista. “Me compró algunos colgantes de bisutería. Yo, por descontado, estaba a punto de desmayarme. Tenía la piel cobriza, el pelo largo, rojo, y por lo demás era perfecta. La belleza intemporal. Cuando tuve que cobrarle me sentí muy avergonzado. Ella me sonrió como si me dijera que lo entendía y que no me preocupara. Luego desapareció y nunca más he vuelto a ver a alguien así. A veces tengo la impresión de que era la mismísima diosa Kali, patrona de los ladrones y de los orfebres, solo que Kali también era la deidad de los asesinos, y esta hindú no solo era la mujer más hermosa de la Tierra sino que también parecía ser una buena persona, muy dulce y considerada”.

Con impresiones de este tipo en la cabeza, Bolaño sigue sobreviviendo como puede, a duras penas. En el verano de 1985, recién casado con Carolina López, a quien había conocido cuatro años antes, se traslada a Blanes, un pueblito pequeño, apacible e idóneo para sus lecturas, ubicado en la Costa Brava catalana. Es entonces 1990 el año en que nace su hijo Lautaro, y ese presumible bienestar, pero también la imperiosa necesidad del dinero, fueron los hechos precisos que llevaron a que Bolaño mutara de la poesía a la narrativa. Luego tendrá otra hija y la llamará Alexandra.

***

En Sensini, cuento de Llamadas Telefónicas, Bolaño recrea lo que fue su vida durante los primeros años de la década del 90. Conoció, tal como narra el relato, en los vericuetos de los concursos literarios municipales, a Antonio di Benedetto, un peso pesado de la literatura latinoamericana inexplicablemente envuelto en avatares de principiante, quien le enseñó la fórmula para solventar el negocio de la escritura. Enviar el mismo cuento a varios concursos con el título cambiado.

Luego Bolaño logrará publicar, con la ya legendaria Seix Barral, un libro que, por su estructura, llamaría la atención de varios críticos y de los lectores más avezados: La literatura nazi en América. Pero será con Anagrama, bajo la égida del editor Jorge Herralde, donde definitivamente hará carrera y donde aparecerán sus grandes clásicos. Herralde —a quien lo unirá una amistad entrañable, con quien discutirá de anticipos y a quien le deberá agradecer, además, el correcto uso de los cubiertos en las cenas protocolares— nunca pensó, sinceramente, aunque Bolaño se perfilara como un fabulador talentosísimo, que el escritor fuera a depositar en el banco de Anagrama dos monumentos tales como Los detectives salvajes y 2666. Muchos otros libros, excelentes o irregulares, escribió Bolaño, pero estos dos pertenecen a otra raza.

Ganadores, ambos, de múltiples e importantes premios, situaron a Bolaño incluso en el centro de los grandes circuitos literarios estadounidenses. Un fenómeno que no ocurría con ningún latinoamericano desde García Márquez y Cien años de soledad. Las poleas del mito se pusieron en funcionamiento: existencia bohemia, siempre al borde del colapso, enfermedad hepática agravada por su presunta adicción a la heroína, escritor hasta última hora, escritor aun sin fuerzas. Sus durísimas críticas a los consagrados del corpus literario y su mano siempre tendida a los jóvenes, contribuyeron a crearle una aureola bastante atractiva y hasta justiciera, que Bolaño alimentó con precisión.

La crítica, en su momento, comparó el alcance, la calidad y el riesgo implícito en Los detectives salvajes con el alcance, la calidad y el riesgo implícito en Rayuela. Pero no es eso lo que los emparenta, sino la ternura. E incluso antes de que se hicieran públicas las páginas inconclusas de 2666, los entrevistadores entusiastas manejaron la idea del Nobel. “Estoy seguro —le respondió Bolaño a la revista Playboy— de que no lo ganaré, como también estoy seguro de que algún atorrante de mi generación sí que lo ganará y ni siquiera me mencionará de pasada en su discurso en Estocolmo”.

Antes de fallecer previó, por asuntos de herencia y de derechos de autor, que 2666 apareciese indistintamente, dividida en sus cinco partes principales. No se hizo así, y buena parte de las personas que han leído las mil y tantas páginas de la novela coinciden, cuando la repiensan, en que 2666, con sus crímenes de mujeres en Santa Teresa y sus críticos europeos y sus escritores alemanes y sus periodistas norteamericanos y sus refugiados chilenos, funciona como un gran fresco de siglo XX o como la gran compuerta del siglo XXI.

Por lo que podemos deducir, por lo que hemos aprendido, sus libros desaparecerán y luego emergerá su vida y luego lo que se recordará puede que apenas sea un pasaje determinado o un detalle impreciso o el halo romántico o el velo poético de sus narraciones. Luego no se recordará nada y luego su obra y su vida y sus personajes y sus escenas volverán a ser noticias y así, coadyuvados por las más impensadas circunstancias, lo concerniente a Bolaño irá develándose y escondiéndose durante largas temporadas, como un cuerpo de náufrago o como un corcho de vino. Después, ya de modo definitivo, todo reposará tranquilamente y resulta muy probable que, un par de horas más tarde, aparezca el fervoroso lector dispuesto a donar y salvar a su héroe. Pero ya, como siempre, habrá sido demasiado tarde.

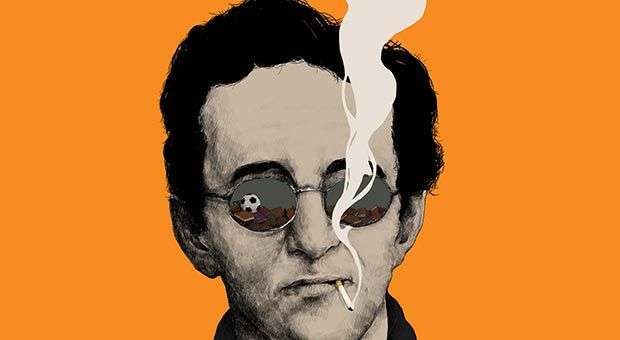

Ilustración: Juan Pablo Gaviria Bedoya (El Malpensante)