En la página 119 de mi edición de Tom Sawyer, hay una imagen de la tía Polly, que llora, compungida. Tom se ha extraviado y la tía Polly cree que Tom, el travieso, ha muerto. Es un dato gratuito que no me sirve para nada: no podré esgrimirlo en una conferencia ni escribir un poema con él. Todos pasamos por eso: acumulamos cosas en nuestras cabezas a pesar de nosotros mismos, y es probable que nuestra memoria afectiva esté compuesta más por pasajes triviales que por pasajes que no lo son.

Entre los diez y los doce años, leí Tom Sawyer una vez al mes, por lo que puedo pasar lista completa a la galería de personajes –Muff Potter, indio Joe, Becky Tatcher, Huck Finn– como si fueran, los personajes, héroes de mi Patria. Que lo son, en realidad.

Pero si yo leyera Tom Sawyer hoy, si me dignara aunque sea a repasarlo, no estaría leyendo ya Tom Sawyer. Estaría leyendo al niño que leyó Tom Sawyer, rescatando más los modos en que leía que lo que leía propiamente. Hay libros que son, más que libros, una alteración del tiempo. Pero tanto se ha insistido en la espiritualidad de la lectura, que hemos olvidado que leer –el hábito, la enfermedad– es sobre todo un acto puntual y físico, tangible.

Ya decía el campeón de Gombrowicz, en su Ferdydurke: “¿No ocurre acaso que cualquier llamado telefónico o cualquier mosca puede distraer al lector de la lectura justamente en ese supremo momento en que todas las partes y tramas se juntan en la unidad de la solución final? ¿Y si en ese momento entrase (digamos) su hermano y dijese algo? La noble labor del escritor se echa a perder a causa de una mosca, un hermano, o un teléfono, ¡oh, malas mosquitas! ¿por qué picáis a hombres que ya perdieron la cola y no tienen con qué defenderse?”

Ergo, resulta imprescindible descubrir, mientras más temprano mejor, las posturas físicas en las que disfrutamos leer: si apoyados en los codos, si bocarriba, si en cuclillas, si en el baño, y también en qué parte del baño, si en la taza igual que el vulgo o si en la ducha a lo Ulises Ulima. Justo como el sexo, ni más ni menos. Los grandes atletas del sexo, como los grandes lectores, lo son sobre todo porque conocen su cuerpo a pie juntillas, y, con su cuerpo, el cuerpo del otro, que es el Uno.

Me temo que leer, como follar, solo es factible si se niega a sí mismo. Si, de tan consciente, se vuelve inconsciente: algo más. Lo otro es estadística, número: acumular libros como acumular mujeres, para el corrillo académico o para el corrillo de amigos.

Gombrowicz también sabía que hay momentos, aleaciones en las que no se siente –digámoslo literalmente, que es lo único que puede hacerse con los lugares comunes– ni el vuelo de una mosca. A veces nada entra y nada rompe el fortín de la lectura. No depende solo del libro. Depende, en demasía, del lector.

Yo creo en el lector sensible. En el lector que se muere con lo que lee. En el lector que se enjuga las lágrimas o, dado el caso, en el lector al que le falta el aire. Yo creo en el lector que asume la lectura como una militancia política y no se permite faltar a las verdades –duras y transparentes– que le trajo lo leído. En el lector soberbio pero desolado que lee algo que alguien escribió hace cincuenta años o quince siglos y le dice al autor o al anónimo: tranquilo, hombre, estás vivo, te estoy leyendo yo. Te estoy leyendo aquí y ahora, y estás a salvo.

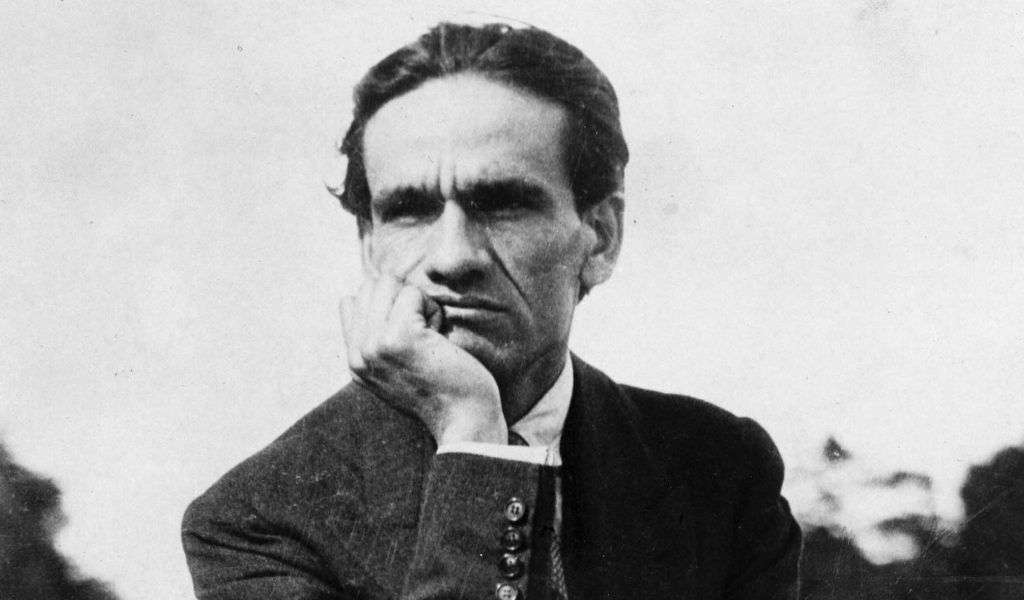

Digo esto porque hoy, 15 de abril, en otro aniversario de su muerte, intercambio con Vallejo, una vez más. Y no me meto en honduras.

Al final de la primera estrofa de Bordas de hielo se puede leer: “¡tu labio es un brevísimo pañuelo/ rojo que ondea en un adiós de sangre!” Y ese Vallejo inicial, no otro, es el que ahora se mete en mi cabeza, a pesar de mí. Como el llanto de la tía Polly. Como Verrières, el pueblo ficticio de Julien Sorel.