Dios sabe

que nada está bien hecho, que nada

es todo lo que hay.

Robert Creeley

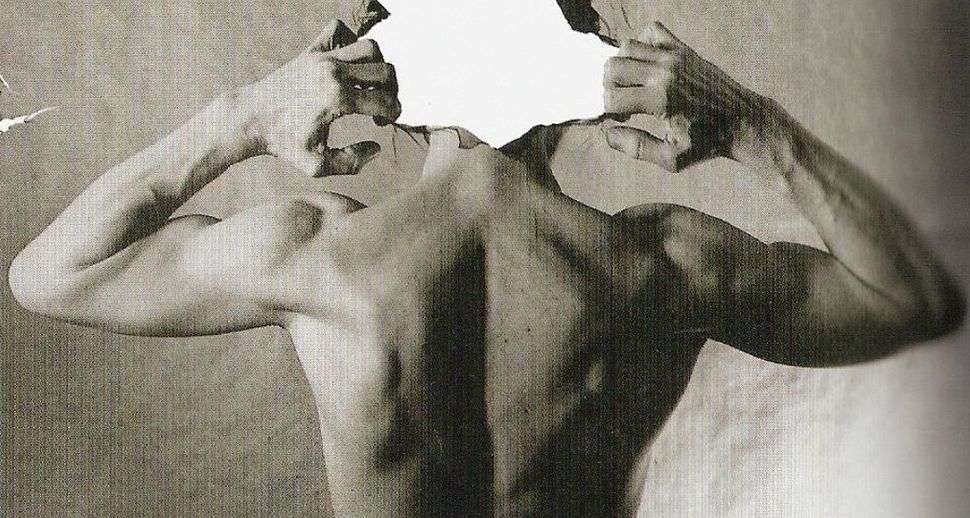

Extrañas estas últimas noches. Noches espesas, franqueables con cincel y nada más, como si todos estuviésemos dentro y únicamente a golpes pudiéramos despegarnos de la piedra. El tema es que las estatuas se tallan desde afuera, no hay, hasta donde sepamos, una imagen que se haya esculpido a contravía. Esa, sin embargo, parece la tarea. Saber que nadamos en un mar oleaginoso de ideas bastardas, y en realidad muy leves.

¿Qué es lo que somos? Somos fósiles. Fósiles con los ojos abiertos o cerrados. En cualquier caso, los verdaderos héroes no son ni unos ni otros, sino los que parpadean, no importa desde qué latitud.

Bajo la ventana de mi cuarto -tercer piso de un robusto edificio de los cincuenta-, dos borrachos gruñían. En segunda, de falsete, algo lloraba. El llanto marcaba el ritmo. Los gruñidos –o los gritos- definían la atmósfera. Eran las cuatro de la mañana. La pegajosa luz amarilla del alumbrado público de la Avenida Boyeros se filtraba a través de las persianas e iluminaba ciertas zonas del librero, algunos adornos de la estantería.

Una perra de pelea agarraba por el cuello a un bulto polvoriento. Le daba vueltas, lo revolcaba. El bulto, parduzco, gemía, y a veces se quedaba en silencio, definitivamente muerto o fingiendo la muerte, tratando de salvarse por inanición, por simulacro, pero luego, abatido, volvía a gemir. La perra parecía la encarnación del mal, y mirándola, desde unos quince metros de altura, yo sentí verdadero pavor, como si concluida la faena la perra fuera a subir las escaleras, tocar a mi puerta y agarrarme por el pescuezo. Esto es: cerrar sus mandíbulas alrededor de mi glotis, clavarme un colmillo en la carótida. La imagen como imagen es absurda, pero el concepto no.

El cuello es para mí un atributo muy vulnerable. Si degüellan a alguien en una película, yo instantáneamente, erizado, agarro mi cuello. Parpadeo y me protejo. Los mitos mueren por el talón, que es otra cosa y a nadie atemoriza, porque nadie vive en el mito, pero el cuello es un trauma vigente.

Uno de los borrachos corría detrás de la perra, y en un pastoso imperativo le ordenaba: “¡Niña, suelta! ¡Niña!” A veces se acercaba, la agarraba por el lomo e intentaba zafarla de la presa. El otro le aconsejaba que no lo hiciera, que tuviera cuidado, no fuera a ser que se ganara una mordida. Entonces el primer borracho se alejaba, pero luego -quizás porque algo en su interior se resquebrajaba, quizás porque a pesar del embotamiento que produce el alcohol no podía con tanto abuso- volvía a acercarse y a ejecutar el mismo infructuoso método. Un método tan descabellado que solo a un borracho podía ocurrírsele.

No había nada femenino en la perra de pelea. Si no fuera porque los borrachos la llamaban Niña, yo habría jurado que se trataba de un perro. Habría jurado no solo que se trataba de un perro, sino que además se trataba de un perro adulto, de un animal casposo, curtido y cruel. Los borrachos ya se iban a cansar. La criatura parduzca, un amasijo de dolor y asfixia, iba a morir. Yo, en una pieza, miraba desde la ventana, con mucho miedo. El miedo era tanto que alcancé a pensarlo, no solo a sentirlo sino a concientizar que lo estaba sintiendo, aún cuando solo tenía ojos para aquella escena imprevista en medio de la madrugada. Una escena, de más está decirlo, que con su carga sonora me había sacado de la cama.

Varios minutos después llegaba una patrulla. Algún vecino, molesto, debió haber llamado. Dos policías hicieron entrada. Uno fue a buscar un palo y el otro desapareció. El palo pasó de la mano del policía a la del primer borracho. El primer borracho quiso meter el palo en la boca de la perra, para palanquear y destrabar el cierre furioso –noche espesa- de su dentadura. La perra, en uno de los zarandeos al bulto, se acercó a la patrulla y el policía le dijo al borracho que tuviese cuidado con el carro, pero el borracho, bien borracho, le contestó que cómo que cuidado con el carro, cuidado con nosotros, si nos muerde. Fue una nota de humor. Un concepto que como concepto es absurdo, pero como imagen no.

El palo se partió, el borracho cayó de nalgas al suelo, el policía dio dos pasos atrás, el bulto imploraba ayuda y la perra oprimía. Del segundo borracho no se supo nada más, pero fue el segundo policía quien apareció con un pomo y, apretándolo por el fondo, disparó una especie de líquido a los ojos de la perra. Entonces la perra zafó, y el bulto, liberado, una criatura cubierta de sarna, se escondió en algún sitio fuera del ángulo de mis persianas.

Más arriba, detrás de unos árboles, el cartel de un Ministerio: “Revolución es construir”. Un cartel que en la distancia parece escrito sobre el mismísimo techo abovedado de la noche. Volví a la cama. Me tapé. Intento sacarme de arriba todos esos carteles, no los quiero ni de enemigos. Un cartel genera otro cartel. Intento ser más que mis emociones, más que yo, mudarme completo del cuello para arriba, y después irme también de ahí, no necesito tanto cuerpo. No lo necesito para nada. Si yo fuese Aquiles, el cuerpo entero sería mi talón.

En plena vigilia, las alegorías son inevitables, pero que todo signifique algo es un peso que me urge soltar. La perra de pelea, el bulto indefenso, la pareja de borrachos, los policías, el espectador cobarde, el cartel del orden supremo desvirtuando y reduciendo la naturaleza de los acontecimientos. Aquí también ocurren cosas que pudieron ocurrir siempre, cosas que no nos pertenecen. Las persianas que se abren y se cierran son los párpados de una casa que mira. No con sueño, no hipnotizada, sino como un sujeto curioso.

Hay tanta tristeza en ver, que no vale la pena expresarla. Cuando una estatua se esculpe desde afuera, es arte y va a un museo. Cuando se esculpe desde adentro, es supervivencia y no va a ningún lugar.