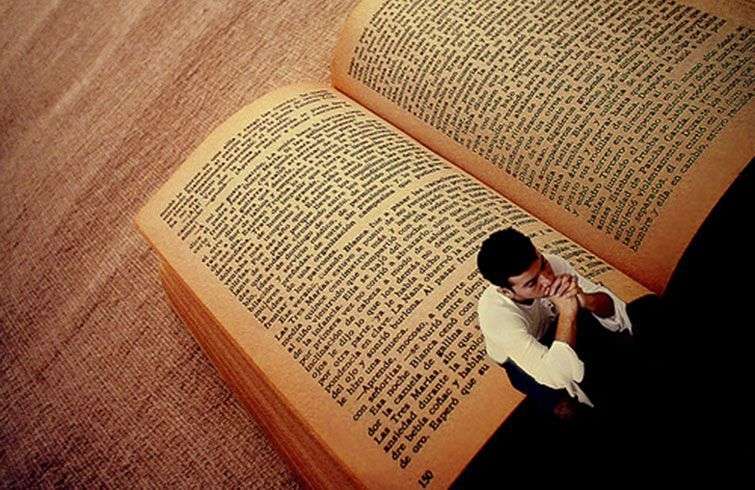

Estuve dos semanas completas sin leer un libro. Ni siquiera cuatro páginas antes de acostarme, ni unos parrafitos cuando me siento en el baño por la mañana, nada de nada… Cuando tuve conciencia del hecho, me llamé a capítulo: “Puede ser que tengas mucho trabajo (de hecho, demasiado trabajo tengo), puede ser que estés cansado (y hay días que he llegado a la casa y ha sido bañarme y dormir), puede ser que el imperio del audiovisual te seduzca (series, películas, videos clips)… Pero, Yuris Nórido, no puedes dejar de leer. Ese siempre ha sido tu oasis, tu principal afición. Buena parte de lo que eres se lo debes a la lectura. Algunos de los mejores momentos de tu vida han sido frente a un libro. ¡No puedes dejar de leer!” Dicho y hecho. Recomencé una novela que había dejado hace tres meses (por cierto, tengo como cinco libros a medio leer, mala costumbre, diría mi padre) y ahora todos los días antes de que me venza el sueño leo diez o doce páginas. Los fines de semana un poco más. Francamente, estoy lejos de mis mejores tiempos. Cuando estaba en la universidad a veces leía un libro en un día. Eugenia Grandet, por ejemplo, la comencé un domingo a las nueve y a las dos ya la había terminado. Pero, que conste, este no es un deporte. Lo importante es leer.

Cuando entré en primer grado yo ya sabía leer un poco. Mi madre, que es maestra, nunca quiso enseñarme antes de tiempo, pero yo iba con ella a la escuela cuando estaba enfermo y sin querer aprendía. Cuando mi mamá se dio cuenta me advirtió: “No le digas a la maestra que ya sabes cómo suenan las letras, haz como si te estuvieras enterando en ese momento”. Pero la vanidad pudo más, y cuando mi maestra estaba enseñando en el aula cómo sonaba la eme, ya yo le estaba indicando a mi compañero de mesa cómo sonaba la erre. La maestra me dio una nalgada y enseguida le fue con el cuento a mi madre, que daba clases en el aula de al lado: “Por primera vez en mi vida castigo a un niño no por no saber, sino por saber más de la cuenta”. Mi mamá, avergonzada, se encogió de hombros. Cuando llegamos a la casa le hizo el cuento a mi padre y él se enorgulleció tremendamente: “Pronto estaremos compartiendo libros él y yo”. Y efectivamente, así fue. A la altura de mi tercer grado, mi padre me regalaba novelas que él consideraba que estaban a mi altura. Pero yo “robaba” de su librero otras “para mayores”. Así leí, con menos de diez años, El señor de las moscas, un libro que me marcó tremendamente. Lo leía a escondidas, hasta que un día mi hermano me delató.

Mi mamá regañó a mi padre. “Esas no son lecturas para un niño”. Pero mi papá, de nuevo, se enorgulleció. “Por lo menos uno de mis hijos heredó mi pasión por la lectura. Y si le gusta leer más que jugar a la pelota, pues que lea más y juegue menos”. No obstante, mi madre, pedagoga al fin, siempre veló porque alternara actividades. “Está bueno de libros por hoy: ¡vete a montar bicicleta al parque!” Cuando entré a la secundaria ya me había leído todo el librero de mi padre y comenzaron mis visitas a la librería. Tengo que decirlo: mi padre era mi guía intelectual, pero era mi madre la que me daba el dinero para que comprara libros. Nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, me negó un peso para que lo invirtiera en literatura. Mi hermano se molestaba porque él pedía dinero para comprar jaulas para pajaritos y se lo negaban: “¿Por qué a él sí y a mí no? ¡No es justo!”. Mi hermano, en su infancia, nunca abrió un libro que no fuera de la escuela. Hasta que ya bastante mayorcito, logré que leyera una novela de aventuras. Le encantó. Y ahora también es un lector habitual. Un día me dijo: “Leer me abrió un mundo”. Haces muy bien —le respondí. Que no pase un día sin que leas algo. Menos mal que lo más seguro es que no lea esta columna. Vergüenza debería darme.