Cuando tenía cinco o seis años, hacia el Oeste todo terminaba en el cine México. Quedaba justo en la punta de la loma de San Anselmo, así que desde mi puerta, tres cuadras más abajo en la misma calle, parecía que estaba al borde del abismo. Era El Canal, en el Cerro habanero.

Durante la década del ochenta los cines de barrio eran lo más grande de la vida. Por apenas unos pesos la gente se ponía su ropa de fin de semana, se tomaba un refresco, invitaba a los amigos… Quienes crecimos en los noventa y pico alcanzamos ya lo que iba quedando.

Por supuesto, esa era la supersalida de todos los fiñes, donde muchos estrenaron inocentes besos en la boca y jugaban a contar las estrellas, cuando en realidad señalaban los agujeros del techo, convertidos en puntos brillantes al filtrar la luz de la tarde. Allí fue donde descubrí New York, París y el jazz, porque mis películas preferidas eran Solo en casa y Los aristogatos.

Nunca vimos las letras lumínicas que decían MÉXICO, aunque cuentan que alguna vez estuvieron ahí. Apenas alcanzamos la marquesina, si bien nunca tuvo el nombre de ninguna película, y mucho menos bombillos de colores.

Pero el cine era azul, y tenía un portal con escalones para “hacer media”, comer rositas de maíz o esperar a alguien. Y con la marquesina nunca sufrimos, porque ni siquiera sabíamos que se llamaba así. Nos conformábamos con leer la improvisada cartelera, en papeles amarillentos a medio pegar sobre un mural. Por tener, teníamos hasta una taquillera que tejía manteles y nos decía “pórtense bien”, mirándonos por encima de los espejuelos.

Lo mejor era cuando estábamos adelantados en las clases o ganábamos la emulación. Entonces la maestra y la auxiliar pedagógica se ponían amorosas, y como éramos tan buenos, nos llevaban al cine después de almuerzo. No había nada como pasar frente a mi casa y saludar a los vecinos, que salían a ver qué era aquel escándalo, aquella turba que gritaba: “¡Se oye, se siente, la Braulio está presente!”.

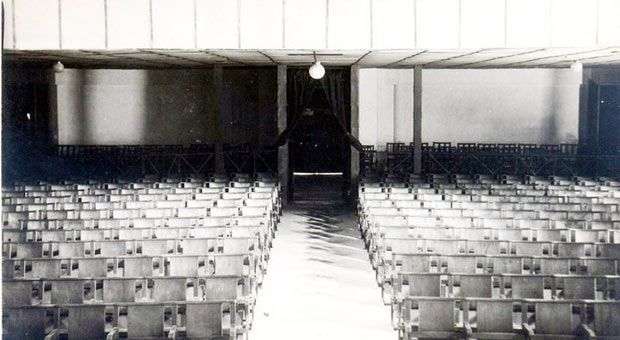

Que nadie nos imagine como niños encantadores, embobados con la linterna mágica. Ir al cine era también halarle el pelo a la rubia de delante sin que te vieran, pegar deliberadamente un chicle en el asiento, dejar tirados los papeles de caramelo, gritar para que el eco respondiera, y sobre todo chiflarle al proyeccionista. Aún así aplaudíamos como locos cuando aparecía el haz de luz y salían los primeros créditos.

A veces las películas eran pésimas. Estaban aquellos muñequitos de hombres primitivos y extraterrestres, juntos, que lo mismo daban miedo que aburrimiento. En otra, el protagonista era un niño de la selva recién llegado a la gran ciudad, que andaba casi desnudo. La maestra no quiso llevarnos más a ver semejante cosa, pero como el ciclo de exposición se dilataba, desistió.

Luego el recuerdo se llena de nubes, nadie sabe exactamente cuándo ni por qué dejó de funcionar el cine México. Las últimas noticias fueron que se había convertido en sede de un grupo teatral de por allá.

Ahora es una nave cualquiera, despintada y oscura como la que más. Desaparecieron la marquesina y los cristales de la puerta, los escalones sirven de sofá a pepillos aburridos y algún custodio noctámbulo vigila que el viento no se lleve las paredes.

En estos años, que empiezan a ser muchos, hay más niños que nunca han ido al cine, mucha más gente que no ha disimulado una lágrima con Casablanca y otros tantos sin doblarse de la risa con La muerte de un burócrata. No ha habido ningún proyeccionista romántico soñando ser director, ningún manisero que en las tandas del domingo venda tres cucuruchos por dos pesos. La 16 para justo enfrente, pero nadie se baja para ver ninguna película.

Parece que la tecnología hizo el resto: las memorias flash, el DVD, el “plasma”, para colmo los cines en 3D. ¿Será que se acabó la magia de la sala oscura? ¿Acaso los shows, las novelas y las series se lo llevaron todo? Tal vez es solo nostalgia de “cuando aquello”, tal vez ya vamos siendo gente de otra época.

Me ha gustado mucho este articulo. Recientemente estabamos de vacaciones en la habana y le enseñaba a mis pequeños hijos alguno de esos cines de barrio, los que habian por donde viviamos, el neptuno, el palace, el cinecito, el cine infanta, o el cine del barrio chino, donde aprovechavamos la oscuridad de los mismos para llevar a la novia del barrio o donde aprovechavamos la oscuridad para hacer una declaracion de amor, siempre muy alertas de que la acomodadora no nos sorprendiera con su linterna. O cuando nos invitaba aquel amigo que su mama trabajaba de vendedora de entradas en aquel cine de San Rafael y Belascoain, y de gratis… Despues vinieron los tiempos de ir al Pairet o al cine America, o al Yara, cuando estabamos en el Preuniversitario y las novias o las amigas solo querian ver peliculas de estreno. Viejos tiempos, que, por fortuna vivimos y siempre valen la pena recordar.

Eileen: Muy bien narrada tu Crónica, en estas añoranzas de los cines de barrio, esos arañazos de la memoria que nos llevan a la puerta de la nostalgia y que tu has retratado con agudeza y desenfado.