Pretendía hoy escribir sobre otro asunto, pero pasan los días y permanecen incrustadas en mi mente las imágenes de los asaltantes del Capitolio de los Estados Unidos, el pasado 6 de enero. Los gritos, el odio y la violencia, los disfraces pseudovikingos o pseudoindígenas —con mensajes rotundamente fascistas en cualquier caso—, se me han quedado colgados del recuerdo.

Lleva razón Masha Geesen al aclarar que los miles de norteamericanos en avalancha contra las puertas del Capitolio no eran exactamente terroristas, en tanto no buscaban sembrar el terror en la población. Marcharon directo a su objetivo, el centro del poder político, para impedir la confirmación presidencial de Joe Biden en el Congreso. Sin embargo, es inevitable, todo el país —o al menos la porción del país que no se identifica con los golpistas— ha entrado desde entonces en un estado indefinido donde se mezclan pánico, horror y sorpresa.

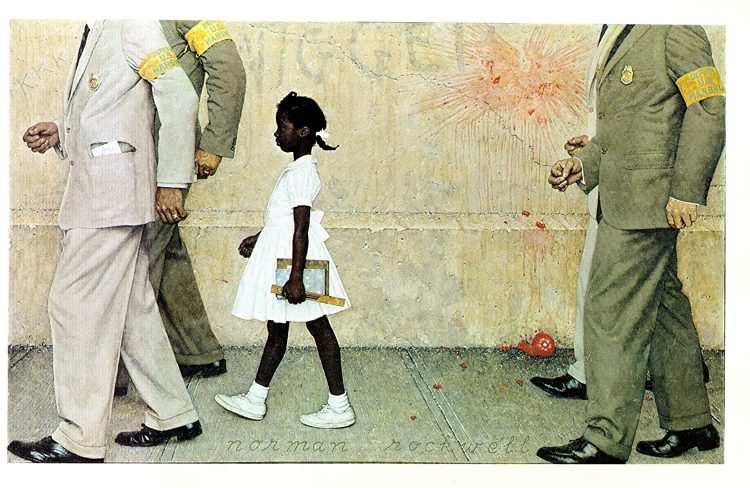

Yo tampoco, como he dicho, consigo librarme de las horribles imágenes. Aunque no me causen sorpresa ni pánico. El horror es en cambio centenario, lo llevo en músculos y huesos; pues en la rabia supurando de la horda de blancos armados, vociferantes, recorriendo los pasillos del Capitolio, reconozco la misma furia irrefrenable con que insultaban a la pequeña Ruby Briges haciendo valer su derecho a asistir a una escuela integrada en 1960. Basta leer sus miradas furibundas, interpretar los desencajados rostros, la urgencia.

A través del tiempo, las imágenes duelen igual; y es posiblemente ese dolor el que impide el asombro. Los negros conocemos —a través de la forma más irrefutable de conocimiento, la experiencia— el odio de los blancos ante el mínimo temor de perder su poder; el odio que se siente bajo su mirada, detrás de su rabia, dentro de sus gritos, entre sus puños, bajo sus armas, cuando arremete para defender lo que considera suyo —que es toda la sociedad.

No hay pues novedad y no indagamos mucho sobre el por qué de los hechos: una jauría de perros persiguiendo cimarrones bajo las órdenes de enfurecidos rancheadores, la masacre de negros cubanos en 1912 o la de haitianos en República Dominicana en 1937; los asesinatos de Emmett Till, Breonna Taylor, George Floyd; la irrupción de supremacistas exudando xenofobia en las instancias del poder de los Estados Unidos.

“¡Traición! ¡Esta es nuestra casa! ¡Dejen al pueblo entrar!”—gritaban los asaltantes; y puedo entenderlos.

Yo comprendo la rabia; el sentido detrás de aquellos aullidos (tanto los hemos sufrido los negros en las Américas).

Los blancos supremacistas que lucían camisetas celebrando el Holocausto, subían las escaleras del Capitolio con la Biblia en alto y enarbolaban bandera confederada dentro y fuera del edificio, reclamaban su lugar en los salones donde se dictan las leyes de los Estados Unidos —leyes de alcance global en el mundo en que vivimos—; porque ese Capitolio y las instituciones que abrigan han sido creadas para mantener un poder que perpetúe su valor, su superioridad; que los defienda a ellos por encima de todo lo demás. Nótese que escribo “todo” y no “todos” y que me guardo especialmente de escribir “otras personas”; porque la sociedad estadounidense —como toda democracia occidental— ha sido erigida y debe su esencia a un proyecto humanista donde la calidad de lo humano es cuidadosamente moldeada a partir de los principios existenciales del hombre blanco, cristiano y heterosexual (la familia es esencial para la reproducción de un modelo de civilización). Toda forma de existencia no adaptada a este molde constituye la alteridad subordinada, preterida, siempre susceptible de ser exterminada; que puede entonces ser mantenida en condiciones de vida inhumanas porque, precisamente, categorías de identificación subhumana nos han impuesto nuestras sociedades occidentales.

Es pues absolutamente comprensible que los insurrectos del 6 de enero se sientan traicionados viendo instalarse, dentro de los palacios construidos para perpetuar la supremacía blanca, no sólo a los “subhumanos” sino a quienes no parecen explícitamente decididos a hacer del exterminio o al menos la subordinación de “los otros”, una prioridad gubernamental. Ellos, hombres blancos cristianos, son el pueblo. Solamente ellos tienen ese privilegio. Los supuestos “otros” deben acomodarse a su mandato, pero —bajo ese mismo mandato— nunca podrán gozar de ese privilegio.

La comparación entre el asalto al Capitolio que ha dejado un saldo de cinco muertos y las protestas antirracistas que galvanizaron al país, a raíz del linchamiento policial de George Floyd el 25 de mayo del 2020, era inevitable. Defensores del ataque, como el representante republicano por La Florida, Matt Gaetz, aducen que, si la toma de las calles, el derribo de las estatuas y saqueo de los comercios, no abocó en la destitución de ningún presidente; cómo es posible que ahora se demande la remoción de Donald Trump.

La lógica tras los esfuerzos de Nancy Pelosi al frente de la Cámara de Representantes para conseguir la destitución presidencial, aun si Biden ha de tomar posesión del cargo el miércoles 20 de enero, es evitar que Trump pueda acudir a una medida desesperada en los escasos días antes de ser forzado a abandonar la Casa Blanca y, tal vez más importante aún, impedir su futura elección para un cargo federal.

A Trump se le considera responsable de la violencia desplegada por los amotinados en el Capitolio. Horas antes del ataque, desde el otro extremo del mall, frente a la Casa Blanca, había incitado públicamente a sus partidarios a acometer el asalto. Fue este sólo un momento, brevísimo, dentro de las extensas, repetidas diatribas cargadas de incitación al odio y venenosa desinformación que ha lanzado el presidente saliente desde fecha tan temprana como el 2008, cuando intentaba poner en entredicho la nacionalidad del expresidente Barack Obama.

Vale la pena viajar al pasado, no tan pasado en fin de cuentas, para acercarnos a la verdadera naturaleza de lo sucedido hace pocos días en Washington; y por qué no me ha sorprendido. Es cierto que Trump exacerbó los ánimos de sus seguidores, pero lo es aún más que su rabia ya estaba allí, y que no va a desaparecer simplemente porque quien la avivó sea conminado a bajarse del podio —presidencial o virtual, en la Casa Blanca o Twitter.

Es inevitable sentir que sea en extremo peligroso cada segundo en que conserva Trump el poder, pero ni su desaparición total conllevaría la evanescencia de la rabia de quienes temen perder su histórica supremacía. Tampoco la toma de posesión del dúo Biden/Harris ha de cambiar automáticamente la realidad. La nueva presidencia podrá quizás encausar la solución, pero no constituye la solución en sí. Indispensable en cambio es que se preste debida atención a esa rabia espumeante en unos 70 millones de norteamericanos.

Seria atención. Porque si algo favoreció al parecer el avance de los golpistas dentro del Capitolio fue el poco caso que se le hizo a la alarma de posibles actos violentos por parte de los extremistas trumpistas, lanzada un día antes del ataque. Incluso tras todo lo ocurrido, el exceso de lo grotesco en las imágenes de aquellos disfrazados, profiriendo sonidos guturales, incapaces de identificar debidamente el nombre de su leal senador, Ted Cruz, pueden limitar la seriedad con que interpretemos los actos de esos hombres y mujeres. Que nos recuerden a una comparsa de criaturas al parecer necesitadas de descargar las energías que usualmente dedican a las noches de Halloween y las mañanas de Black Friday —ceremonias del folclor estadounidense, severamente limitadas en el 2020 por el avance de la pandemia—; que resulte difícil frenar la risa ante la expresión del asaltante que se llevaba como souvenir un podio o al revisar los selfies de Jake Angeli (a.k.a. QAnon Shaman); no significa que se les banalice, que no merezca la máxima atención el impulso visceral que los llevara como sabuesos tras el rastro de Nancy Pelosi y de Michael Pence —que según sus cánticos debía ser ahorcado, por traidor.

Quedaban muchos más afuera, lejos de Washington, contribuyendo incluso con 5 o 10 dólares con los invasores. No son todos millonarios, como su líder. No todos son precisamente blancos: los hay latinos, negros, asiáticos; son universitarios, campesinos, obreros; mujeres, muchas, que veneran el patriarcado. A todos los une la misma rabia contra el sistema.

También era rabia contra el sistema la que animaba a muchos de los que participaron en las protestas del verano: contra el racismo, la violencia policial, las políticas anti-inmigrantes, la homofobia y las leyes anti-aborto; incluso, a veces, la desigualdad económica…

Pero hay una diferencia fundamental entre una y otra rabias.

Una surge del cansancio por la constante desposesión de derechos civiles. La otra, de la imposibilidad de mantener la total efectividad de la supremacía blanca. Una es el resultado de la asfixia; la otra, el pataleo pueril de quien descubre que no puede ya ganar todas las batallas, que no recibirá todos los premios.

¿Por qué no podrían separar a los niños de sus madres y encerrarlos en jaulas? ¿Por qué no estaría bien linchar a un negro o andar sin máscaras en medio de una pandemia? ¿Por qué ha de ejercerse responsabilidad ciudadana y cuidar la salud no sólo propia, sino de todos? ¿Por qué habría que evitar contaminar el agua y el aire? Esas preguntas deberíamos leer en los rostros enardecidos de los insurrectos del 6 de enero. Son la expresión de la rabia de quien se siente despojado del poder que siempre se le ha conferido. La rabia del hombre blanco que no puede ya ejercer su dominio sobre todos los recursos naturales, humanos y tecnológicos —como sí lo hicieron aquellos que consideran sus antepasados, los que empuñando el rifle y el látigo cimentaron las Américas; colonias primero, luego naciones, ayer y hoy estructuralmente eurocéntricas, patriarcales. Detrás de la piel de coyote y los cuernos de búfalo, de las caras pintarrajeadas y el grito ininteligible, permanece el reclamo de una herencia genocida. ¿Por qué —parecen decirnos en medio de su desespero— no podrían ellos continuar el genocidio de sus presuntos ancestros?