|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

La semana pasada les di la mano a dos cosmonautas españoles y, tras el primer contacto con sus pieles, con un efecto cuasi cinematográfico, mi cabeza viajó al ya lejano 1978, a la primera vez que le había dado la mano a un cosmonauta. A dos. Y se mezclaron en mi memoria significativas emociones: científicas, poéticas, históricas, humanas.

Los primeros dos cosmonautas a los que conocí y saludé personalmente fueron Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Romanenko. Yo tenía 11 años. Arnaldo, cubano, se había convertido ese año en el primer astronauta latinoamericano en viajar al cosmos, acompañando al ruso Romanenko, en pleno apogeo de la era espacial.

Imaginen lo que significó aquello para el imaginario infantil —en general, no solo mío. ¡Un cubano en el cosmos! “¡Uno de nosotros!”. Para los niños que éramos entonces no significaban mucho las palabras “era espacial”, “carrera armamentística”, ni siquiera “Estados Unidos” y la “Unión Soviética”. Nuestros dibujos infantiles se llenaron de escafandras y banderitas, de trajes espaciales y estrellas, de escaleras que bajaban de o subían al cielo con pasmosa naturalidad. Recuerdo que mis naves espaciales dibujadas eran casi del mismo tamaño que el propio Tamayo, pero supongo que aquella desproporción mi cabecita la achacaba a los efectos del espacio, del tiempo, de la palabra “cosmos”, tan redonda.

¿Que cómo un niño cubano, del Diezmero, barrio humilde allí donde los haya, terminó estrechando la mano de un cosmonauta ruso y otro cubano? ¿Que cómo y por qué? Muy “fácil”. Por lo mismo que la semana pasada pude estrechar las manos y hacerme selfis (signos de la época) tras charlar distendidamente con dos astronautas españoles, Sara García y Pablo Álvarez: por la décima. Parodiando a mi amigo Jorge Drexler: “Una décima me trajo hasta aquí”.

En 1978, cuando Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Romanenko regresaron a la Tierra, tras los fastos y homenajes oficiales con que los recibieron en Moscú y a lo largo y ancho de la extinta Unión Soviética; tras los actos militares, oficiales y los “baños de masas” con que los recibieron en La Habana y en otros rincones de Cuba, a alguien se le ocurrió que aquellos dos grandes héroes, científicos militares, debían descubrir también parte de la cultura cubana y hacerlo de la manera más inocente y pura: con voces infantiles. Así que les organizaron una velada cultural, un concierto de recibimiento, hecho específicamente para ellos, con niños artistas. Y no podía faltar la décima, claro, el punto guajiro, el punto cubano infantil, que en aquella época se reducía a dos nombres: Marcelo Díaz Pimienta y Alexis Díaz Pimienta; es decir, mi hermano y yo, “los guajiritos”, “los campesinitos”, como nos llamaban.

Recuerdo que el encuentro fue en los entonces verdes y frondosos terrenos del campamento pioneril Volodia. Y que, musicalmente, nos acompañaban los hermanos Rivero (hijo de Cordoví: los famosos Sauces, de los años 90), todos vestidos con guayaberas y sombreros de guano (guitarra, tres, bongó, clave, flauta y güiro): una estampa tan bucólica como pintoresca.

Marcelo y yo improvisamos tres o cuatro décimas cada uno. Y un grupo danzario de Guanabacoa bailó clásicos como “La Caringa”, “Tumba Antonio”, “El Papalote”. Y que los niños de Cordoví interpretaron piezas clásicas del repertorio tradicional cubano, como “Son de la loma” y “Échale salsita” (“salí de casa una noche aventurera / buscando ambiente de placer y de alegría. / Ay, mi Dios / cuánto gocé / En un sopor, / la noche pasé”).

Lo que no recuerdo, y es una pena, son las décimas que improvisamos mi hermano y yo para Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo. Intento incluso recordar sus caras, sus reacciones, pero no lo consigo. De todos modos, después de tantos años enseñando a improvisar, después de ver a tantos adultos asombrarse y emocionarse ante las décimas improvisadas por voces infantiles, no es de extrañar que hayan reaccionado boquiabiertos, felices, asombrados, de pie aplaudiendo en español y ruso.

Haciendo más memoria, tampoco fue aquella la primera vez que improvisé para rusos. Así de surrealista fue mi infancia en la isla más singular del Caribe. Unos años antes, cuando mi familia vivía en Nueva Gerona, la capital de la entonces Isla de Pinos (mi segunda patria emocional, hoy Isla de la Juventud) me llevaron a improvisar décimas para una delegación de konsomoles rusos: mi primerísima experiencia de repentismo con traducción simultánea a través de audífonos. Vaya locura, pienso ahora. ¿Cómo les habrán traducido a los rusos mis décimas tan octosilábicas, tan en español, tan rimadas?

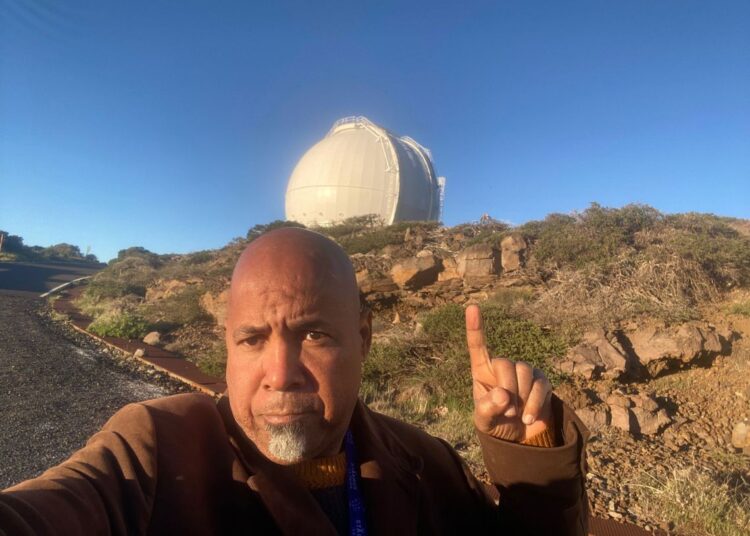

En resumen, fue a través de la décima y el repentismo que hace 47 años tuve la oportunidad de conocer y saludar al cosmonauta cubano Tamayo Méndez y al ruso Yuri Romanenko. Y fue también este arte el que, la semana pasada, me permitió estrechar la mano de los cosmonautas españoles Sara García y Pablo Álvarez. Gracias a la décima y al repentismo llegué a la isla de La Palma, en Canarias, para participar en el Festival Internacional Starmus y visitar el telescopio más grande del mundo, en el Roque de los Muchachos, donde pasé unas 24 horas rodeado de científicos.

Fueron la décima y el repentismo, también, los que me acercaron hace uno quince años a la música del uruguayo Jorge Drexler, el más científico de los cantautores, quien dio un concierto “estelar” (en acepción cubana, pero nunca mejor dicho) y me invitó, como otras veces, a participar con él en el Starmus, en lo que fue en una inédita pero sublime alineación de los planetas “música”, “décima”, “ciencia”, “cosmos”, “interestelar” incluso. Y nos juntamos bajo un cielo único: el de Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias.

El cielo de La Palma es, en palabras del propio Drexler, “la mejor escenografía posible para dar un concierto”. Y allí cantamos e improvisamos y compartimos con miles de personas la importancia de “ver-mirar-poder-ver-poder-mirar” las estrellas, conscientes del daño que hace la contaminación lumínica, la tanta luz con la que nos bombardea la vida citadina.

Eso fue el 27 de abril de 2025. Y al día siguiente, ¡zas!: ¡gran apagón ibérico! Habíamos dormido Drexler y yo en el lugar menos contaminado de luz del mundo: en el observatorio del Roque de los Muchachos. Y habíamos experimentado algo insólito: la ceguera total a cielo abierto y el protagonismo de Orión, Sirius, Venus y otras constelaciones y planetas. Había tenido yo mi primer momento Homero, mi momento Borges, mis momentos Naborí y Tomasita, por citar a mis dos ciegos más cercanos y queridos. Y, al día siguiente: ¡toma!

Pasado el susto, no puedo evitar ver la secuencia de hechos como una metáfora perfecta. Drexler y yo cantamos y glosamos la importancia de la oscuridad, los perjuicios de la contaminación lumínica (marco teórico) y al día siguiente, apagón total, cero eléctrico (marco teórico-práctico).

Pero antes, solo 24 horas antes, sentado como un alumno disciplinado y atento, me dio tiempo de participar como oyente en una mesa redonda con protagonistas “de ciencia ficción”, ponentes de altísimo nivel, que se habían desplazado al telescopio para hablarnos del cielo, la luz, las estrellas, la ciencia, la creación de nuevos universos.

El sitio no podía ser más espectacular. Drexler y yo no salíamos del asombro: “Hermano, estamos en el GTC, dentro del telescopio más grande del mundo”. No era para menos. El telescopio del Roque de los Muchachos tiene un espejo primario de 10.4 metros de diámetro, lo que lo convierte en el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo y allí estábamos nosotros, hormiguitas bípedas, briznas parlantes de la materia universal. Increíble. Estábamos juntos y entusiasmados y felices dentro de un telescopio de grandes dimensiones que a su vez estaba custodiado por otros telescopios, a medio hacer algunos, todos protagonizados por la palabra “espejos”.

Drexler fue a sentarse en su lugar, como ponente, y yo aproveché para mirar a mi alrededor y hacia arriba. Todo eran tubos negros y rojos. Muchas escaleras. Una gran cúpula color metal, gris claro. Y un ruido constante, metálico, absorbente, que se iría diluyendo por “afecto acústico” al pasar una hora. De frente a mí la mesa: manteles de un rojo intenso, escarlata, con cofias de papel identificativas de los ponentes, que ya exponían ajenos a mi asombro: Mar Gómez (la climatóloga, tan joven); Garik Israelian (el astrofísico, tan creador de Starmus); Rafael Yuste (el neurocientífico, tan sabio como sosegado en su decir); Eva Villaver (la astrofísica, tan sabia como cercana en el pensar); Javier Santaolalla (el divulgador científico, tan carismático); Jorge Drexler (el cancionista, mi amigo, tan brillante); y Sara García y Pablo Álvarez (tan astronautas, tan seguros, tan de cine).

Y yo allí, en silencio, aprendiendo, observando (para eso estaba en un observatorio, ¿no?), tomando notas. Me interesaron todos. Y todos dijeron verdades increíbles que parecían verdades imposibles que parecían verdades de ciencia ficción.

Pero mi emoción estaba centrada en dos de ellos, en los cosmonautas o astronautas, Sara y Pablo. Debió ser, pienso ahora, mientras escribo y evoco todo, porque en el fondo de mí, con los ojos redondos de asombro, estaba sentado, tomando notas y comparando, el Alexis de 1978, tan disciplinado, tan curioso. Aquel yo tomaba notas del tipo: “Sara García, astronauta de diseño, pelirroja, hermosa, delgada, muy delgada, fibrosa, elegante, inteligente, simpática, risueña, overol azul”. Y acto seguido: “Pablo Álvarez: astronauta de diseño, semirrapado, fuerte, belleza masculina, inteligente, simpático, risueño, overol azul”.

Ahora Sara nos cuenta, con voz claramente astronáutica, cómo se prepara un cosmonauta para ir al espacio, cómo entrena. Es una preparación compleja, dice, que te obliga a conocer tus límites, a trabajar en equipo, a aprender de todo un poco. Ahora Pablo nos cuenta que hay que tener y desarrollar muchas habilidades, muy distintas, pero que lo más importante es la adaptabilidad a todas las culturas.

Pablo nos cuenta que en cualquier viaje de exploración espacial se comparte un mismo espacio no-gravitatorio (el Alexis niño toma nota, con asterisco: “gravitatorio”, buena rima), o sea, conviven o pueden convivir en una misma nave un español, un chino, un ruso, un indio, un turco, un estadounidense (y apostilla: “imagínense”).

El Alexis niño se pregunta qué hubiera sido de él o cómo sería si en 1978 hubiera tenido un “amiguito” español y otro chino, y un ruso, un indio, un turco, un estadounidense jugando a las bolas bajo el cielo estrellado del Diezmero.

Pero el Alexis de 2025 es menos fantasioso: mira y escucha a Sara, a Pablo, tan astronautas, tan simpáticos. Todos hablan de cosas muy científicas con la facilidad y la soltura con la que otros hablamos de fútbol, música o poesía. Y Sara acaba diciendo, tras una pregunta intencionada de Garik Israelian, que la Inteligencia Artificial puede ser útil —y lo está siendo ya— para crear simulacros. Y Pablo asiente con anuencia de overol compartido, con seguridad gravitatoria, antes de apostillar que están al principio de una nueva era, época, etapa de la exploración espacial —llamémosla “nueva era SpaceX”.

El Alexis de 1978 sonríe: son sus héroes; ahora tiene cuatro: Yuri, Arnaldo, Sara y Pablo. El Alexis de 2025, por su parte, piensa que Sara y Pablo, sus cosmonautas favoritos, si hubieran ensayado antes podrían haber acabado a dúo: “La misión siempre está por encima de tus intereses personales”. Y luego: “Es muy importante trabajar la empatía”, dos frases que dijeron por separado y que a dúo habrían sonado mejor.

Mientras los escuchaba yo no sabía o no estaba seguro de si Sara y Pablo habían oído mis décimas improvisadas la noche anterior, con Drexler, en el escenario principal del festival Starmus. Sin poder evitarlo, mi particular Eguito Grillo me susurraba dentro: “¿Habrán, ellos también, descubierto contigo el universo de la décima?”. No lo sabía y me intrigaba. Cuando terminaron, mientras disfrutábamos de los merecidos aperitivos gravitatorios, llegó el momento del saludo, de los selfis, de las felicitaciones.

Primero fue con Sara, aún dentro del telescopio, frente a la larga mesa de mantel escarlata. Le pedí un selfi como un auténtico fan, con actitud casi adolescente y un cálido “yo quiero una foto contigo”. Sara sonrió, nos hicimos la foto y no me atreví a hablarle sobre Arnaldo Tamayo Méndez, Yuri Romanenko y el Alexis de 1978.

Luego estuve unos 10, 15 minutos —quizá más— persiguiendo a Pablo por todo el observatorio, como un groupie de manual, pero el cosmonauta estaba haciéndose fotos, comiendo o charlando. Hasta que lo encontré solo y no me corté: “Regálame una foto, Pablo”, le dije, como si lo conociera de toda la vida. Y en la corta distancia era como me había parecido de lejos: un tipo cercano.

Sonrió como todos en las fotos de los cumpleaños: todo dientes y mirando a cámara. Fue una foto simple: yo, abrigo largo, copa de vino en ristre, escarapela del Starmus sobre el pecho, sonrisa tenue, mirada a cámara; Pablo, sonrisa amplia, mano en el bolsillo, overol azul con “P. Álvarez” en el pecho y bandera de España sobre el hombro, mirada a cámara. (La fotógrafa, por cierto, fue la climatóloga Mar Gómez). Muy parecida a la foto con Sara, un rato antes: yo, abrigo largo, escarapela del Starmus sobre el pecho, dedo índice señalándola (marca de la casa), mirada a cámara; y Sara, abrigo negro diría que militar, cabellera más que roja, cobriza en la corta distancia, pantalón tipo jean, ajustado, botas de combate con cordones, tacón ancho, todoterreno, negras, altas, tragándose los pantalones y mirada a cámara.

En ambos casos, como coprotagonista, el silencio de las fotos. Sin embargo, con Pablo me atreví. Creo que el Alexis de 1978 me dio un tirón de orejas dentro, o el típico pisotón, o el más típico codazo de atención, para que no perdiera la oportunidad de contarle. Y le hablé de Cuba, de La Habana, de dos niños improvisadores, de un cosmonauta ruso, Yuri Romanenko, y uno cubano, Arnaldo Tamayo Méndez, quien había sido “el primer cosmonauta latinoamericano”, todo yo orgulloso, y en el brillo de los ojos de Pablo Álvarez leí, clarísimo: “Ah, claro, Arnaldo”, “ah, claro, Yuri”, “ah, claro, Cuba”, sin pensar que en 1978 el ingeniero aeronáutico y astronauta español Pablo Álvarez no había nacido (nació en 1988, tiene la edad del mayor de mis hijos), y que solo en 2024 se había de graduado de astronauta en la Escuela Espacial Europea (ESA), primer paso para que yo, ahora, le hablara sobre décimas, repentismo infantil, Cuba, otro universo.

Pero no me dijo nada. Sonreía con cara de sabio espacial. Puso en práctica sus habilidades para lidiar con culturas diferentes y, sobre todo, su empatía. En definitiva, yo no era más que un fan, otro, que además de la foto y la charla sobre Cuba sin soltarle la mano, la noche anterior se había subido a un escenario a improvisar poemas. “Décimas”, me habría gustado aclararle, pero aprendí yo también a ser empático.

Nos despedimos. Es decir, yo seguí con mi tour como groupie científico haciéndome fotos con mis admirados (con Mar Gómez, foto climatológica); con Eva Villaverde (foto astrofísica); con Rafa Yuste (foto neurocientífica); con Garik Israelian (otra foto astrofísica); y terminé degustando con Drexler y Presser, su mánager, un buen vino y unos aperitivos, nunca mejor dicho, “de altura”.

Finalmente, allí mismo decidí que lo vivido tenía que contarlo. Que era casi un deber contar por escrito cómo se siente “un repentista en el cosmos”. Era, estaba siendo, no solo para mí, también para Jorge y Presser, una experiencia increíble, única, inmejorable. Y también decidí, vino mediante, que escribiera lo que escribiera, tenía que rematar con décimas: en el cosmos, sobre el cosmos, sobre la luz, las estrellas, la contaminación lumínica y todo lo aprendido.

Pues bien, ahora que lo he escrito, o ya a mitad de texto, decidí que las mejores décimas para rematar esta crónica bajo el cielo de La Palma no podían ser otras que las improvisadas sobre el escenario. Así que, aunque me resultara más trabajoso que escribir décimas nuevas, busqué el video, escuché todo, transcribí, y aquí copio las estrofas que improvisé con Drexler en el festival Starmus, mientras él cantaba su “Guitarra y vos” y se transformaba en un improvisado DJ para acompañar mis versos.

A punto de saltar al escenario, ya micrófono en mano, Presser se me acercó y me susurró al oído: “Alexis, toma nota: Copa del Rey de fútbol, Barça 1, Madrid 0, acaba de marcar un gol Pedri… Alexis, Pedri es canario… gol de Pedri… mételo”. Y ya. Ante miles de espectadores del Festival Internacional Starmus, y con Drexler como cómplice musical, improvisé estas décimas:

Drexler sobre el escenario

(uruguayo y español)

y Pedri metiendo un gol,

un superhéroe canario.

Me parece extraordinario.

Ustedes están gritando.

Pero yo he estado notando

que esta noche en Santa Cruz

en la Copa de la Luz

Jorge Drexler va ganando.

Versar en la oscuridad,

como si Borges y Homero

me hubieran hecho heredero

suyo en la oralidad.

Mirar a la inmensidad

con los ojos apagados.

Mirar hacia todos lados

y haciéndolo me entretengo,

sin que otros sepan si tengo

los ojos o no cerrados.

Telescopio. Observatorio.

Satélites y planetas.

Científicos y poetas.

Un músico. Un repertorio

en que es bastante notorio

el influjo de la ciencia.

Fiesta de la inteligencia.

La luz preñando con luz

el cielo de Santa Cruz

de La Palma. Y permanencia

de Jorge en el escenario.

Sin luna, sin nubes bajas.

La emoción está en rebajas.

Compren, compren. Necesario

para que lo planetario

entre en esta extraña clínica

con su fuerza antihistamínica,

con su impacto verdadero.

Y todo esto… con cero

contaminación lumínica.

Canta, Jorge. Canta. Canta.

Toca, Drexler, toca, toca.

Un telescopio en tu boca

y otro más en tu garganta.

Hoy La Palma se agiganta.

La luna borra sus huellas.

Hoy fotones y centellas

nos dejan la noche trunca.

Hoy La Palma es más que nunca

“La isla de las estrellas”.

Tú precisas más de dos:

una mujer, una ausencia,

un golpe de inteligencia,

un timbre dulce en la voz,

una manera veloz

de proyectar lo que forjes

y un acento tipo Borges

de uruguaya exquisitez.

Yo no. Yo preciso tres:

música, guitarra y Jorge.

Y ahora que he terminado de transcribir y de copiar las décimas, siento que el Alexis de 1978 ha vuelto, casi una semana después, a saltar dentro de mí: me da otro pisotón, otro codazo, para hacerme recordar. “¿Estás tonto, poeta?”, me dice. Cuando saliste de escena, en el escenario aún, en la gran oscuridad de las bambalinas, ¿quiénes fueron aquellas dos personas que te abrazaron y te felicitaron, los primeros? Y, entonces fue cuando los vi, con otro giro muy cinematográfico. Estaba oscuro, sí, pero eran ellos, Sara y Pablo, los astronautas españoles. Sara y Pablo felicitándome, abrazándome y agradeciéndome que les hubiese descubierto otro universo: el de la poesía improvisada, el de las décimas.

De cierto modo, me quedo más tranquilo. Les pediré, eso sí, que la próxima vez que vayan al espacio se lleven una décima mía, oral o escrita, y que la dejen “orbitando” allí, bien lejos de la Tierra. Será, entonces sí, donde más lejos haya llegado el repentismo.

Alexis, me encantan tus artículos y especialmente tus décimas. Este no es la excepción, mucho más tratandose de un tema novedoso para los que vivimos tan lejos de esa realidad, gracias por compartir tus experiencias de vida. En otro orden, celebro que ONCUBA haya incorporado el lector digital, pues en muchas ocasiones estoy haciendo otras tareas que no me permiten leer los artículos y escuchándolo he podido consumir más información de la que antes de su incorporación. Pero no te puedo negar que me hubiera encantado que fueses tú mismo el que lo leyera estoy segura que tu no pondrías reparo.

Gracias por tenerlo presente 🙂