|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

El nombre oficial es Castillo de los Tres Reyes del Morro, una denominación extensa, con ecos bíblicos y coloniales, que refleja el poderío simbólico y militar de la corona española en el Caribe.

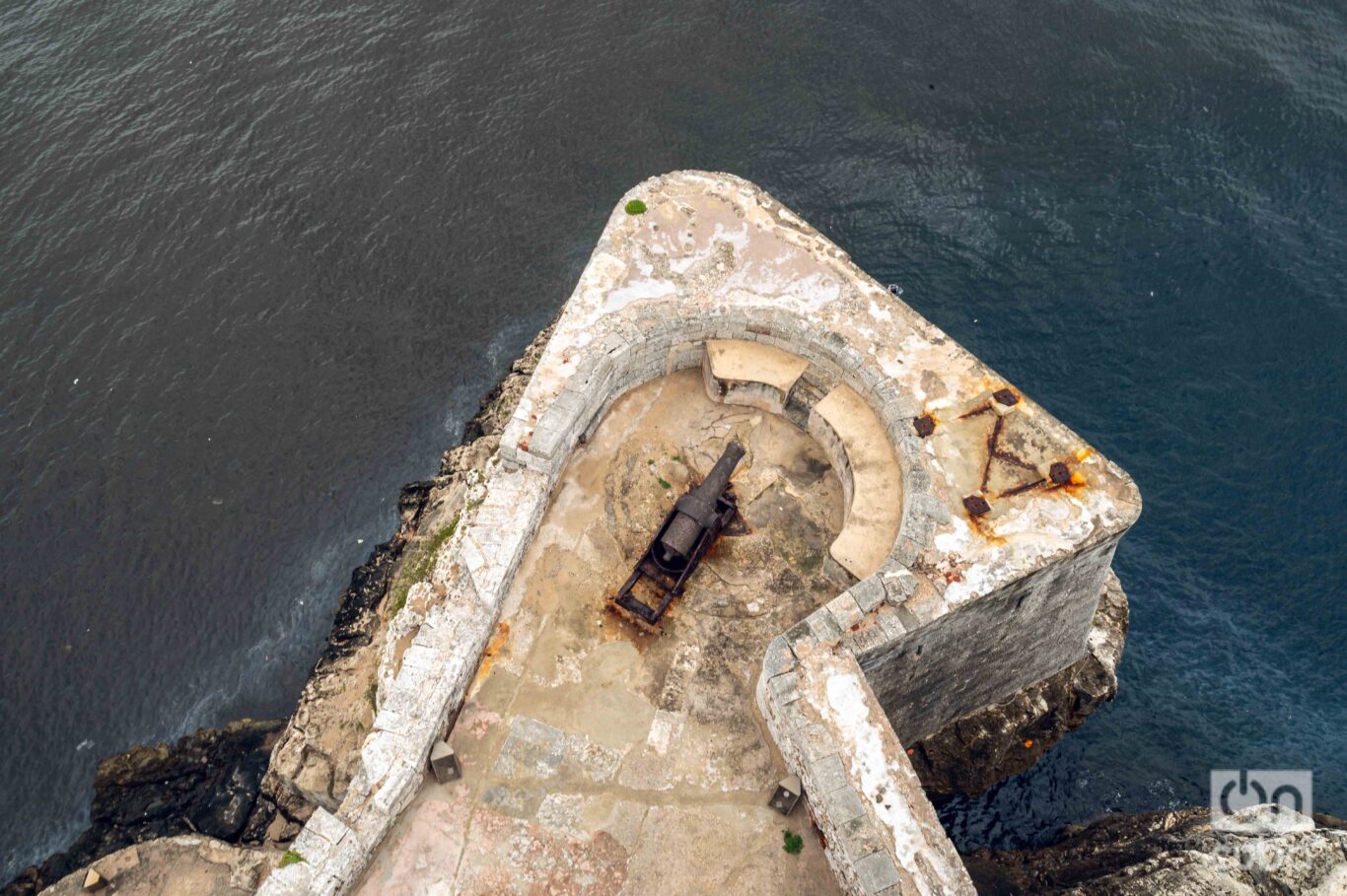

Fue levantado a finales del siglo XVI siguiendo los planos del ingeniero militar italiano Bautista Antonelli, con la misión de proteger la Villa de San Cristóbal de La Habana de ataques de corsarios, piratas y enemigos imperiales.

Su construcción comenzó en 1589 y se extendió durante décadas, con reformas sucesivas a lo largo de los siglos. Para erigirlo se emplearon bloques de piedra extraídos del propio litoral y una combinación de técnicas europeas adaptadas al trópico.

Pero el Morro es mucho más que una fortaleza de piedra. Es un emblema, un testigo que nos ha acompañado por siglos y generaciones. Para los cubanos, simplemente es El Morro, faro y compañero silente, asomado a un mar que a veces separa y a veces une. Desde su torre se puede contar una historia que va más allá de la estrategia militar: la historia de una ciudad que creció vigilada por su luz.

Se le mira casi siempre desde la ciudad, sentado en el Malecón mientras se agolpan penas y sueños en medio de las rutinas de cada día. Desde ahí, El Morro parece atrapado en una fotografía. Inmóvil, recortado contra el cielo, ajeno al bullicio de la calle y los vaivenes del presente.

Por esa sensación de tenerlo tan a la mano es que, quizá, pocas veces lo visité. De hecho, en una ocasión, me asaltó la pregunta de cómo vemos la ciudad desde ese lado, por las venas de El Morro.

Y allá fui. A fotografiar sus entrañas, caminar por sus pasillos fríos, tocar los muros gruesos de piedras centenarias.

La experiencia se traduce en disfrutar de una Habana que adquiere otro carácter. La ciudad se dibuja con calma, sin sonido. Definitivamente, el ritmo disminuye desde esta perspectiva.

Las piedras conservan señales del pasado: impactos, inscripciones, marcas de humedad. Hay algo de belleza en su deterioro: una estética sobria, sin adornos, que transmite peso y permanencia. Allí donde antes se encendían fogonazos de pólvora y se afilaban estrategias defensivas, hoy apenas se escuchan pasos, risas de algunos turistas, voces de guías que traducen el pasado.

También aparecen los contrastes. El Morro fue diseñado para la defensa y la guerra, pero hoy forma parte del circuito turístico: es visitado por estudiantes, viajeros y familias. Su faro, construido en 1845 sobre la antigua torre de vigilancia y aún en funcionamiento, se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Se eleva 25 metros sobre su base de piedra, y su luz —ubicada a 44 metros de altura— es la que guía, vigila y resiste desde lo alto, marcando el umbral de la bahía. Antes orientaba a los buques en plena navegación; hoy es un mirador sereno desde el que puede contemplarse La Habana lejos de su agitación.

El mar no parece mar. Desde lo alto, se transforma en un manto inmenso, una alfombra azul oscuro que se extiende hasta perderse de vista. Ya no separa: refleja. Refleja la luz, el cielo, como si guardara en su superficie quieta todo lo que alguna vez partió. Balsas, barcos, cartas, promesas.

El Malecón también es otro, mirado desde aquí. Desde allí arriba es posible definir la línea discontinua que acompaña el contorno costero. Se distinguen los barrios, los edificios desgastados y cómo, a pesar de todo, la ciudad sigue su curso.

El Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro es un símbolo que siempre quiero que aparezca en mis fotos de La Habana. Porque, aunque en Cuba circula desde hace años el chiste de que el último en irse apagará el faro del Morro, la verdad es que veneramos esa luz, tercamente encendida, con la esperanza de que un día nos guíe de vuelta a casa.