|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Hay que estar muy atorado entre manuales ideológicos e informes partidistas para creer, como la exministra Marta Elena Feitó, que en Cuba no hay mendigos, que todo el que está en una esquina intentando limpiar un parabrisas lucra al estilo show de supervivencia; y, aún peor, que se trata de una manera fácil de ganar dinero.

Hay que estar tiritando dentro del auto estatal, o ser muy cínico —pensaba—, para alegar que “buzos” no hay más que en el mar. Llegué a molestarme viendo aquel video. Y además de la indignación y el asombro (porque ni un solo diputado se levantó y dejó con la palabra en la boca a la funcionaria extinta —algo que no contradice educación alguna—), recordé mis tiempos de estudiante universitario.

Éramos larvas ingenuas e impresionables, que desde las profundidades veíamos con esperanza lo que dejaba ver la brillante superficie platónica. Y en ese tiempo, porque teníamos una asignatura que se llamaba Periodismo de Investigación, se nos ocurrían toda clase de revolucionarias ideas para visibilizar los males del ecosistema.

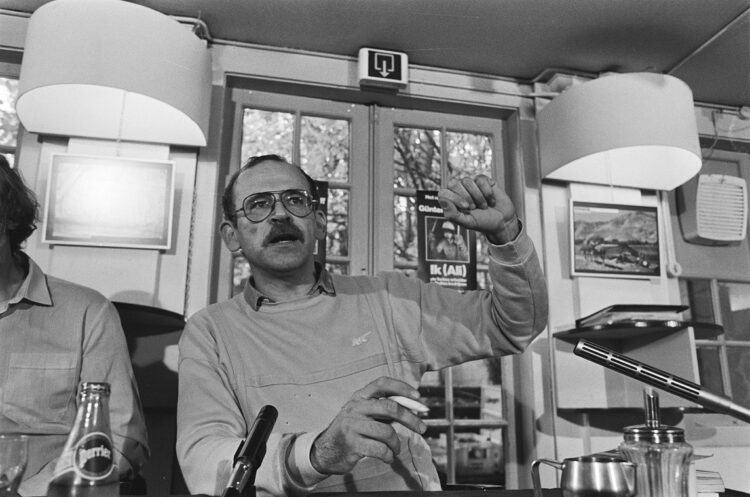

Dentro de esta materia, y gracias al talento de nuestros incisivos profesores, uno aprendía las estrategias seguidas por grandes profesionales que, en distintos puntos del planeta, habían aplicado sus métodos para llegar a la verdad y poner en entredicho al poder cuando fuera necesario hacerlo. Así, supimos de Günter Wallraff.

Wallraff —que aún vive y sigue siendo referente— tenía, o tiene, un método. Y ese método le había ganado el apelativo de “periodista indeseable”. ¿Qué más quiere un periodista? ¿Habrá halago mejor? Se trataba de un estilo tentador, el suyo; sorprendentemente deseado para todos nosotros.

Wallraff se disfrazaba, transmutaba, y desde otra piel vivía la experiencia en primera persona. “Hay que disfrazarse para desenmascarar a la sociedad; hay que engañar y desfigurarse para descubrir la verdad”, había escrito en su famoso Cabeza de turco.

Siguiendo esa metodología, Wallraff construyó grandes monumentos reporteriles, en los cuales llegó a visibilizar injusticias, como las condiciones laborales infrahumanas de miles de trabajadores cuando apuntó a las plantas industriales de empresas como Thyssen.

Había puesto todo su potencial y talento para describir experiencias como las que se pueden pasar durante una terapia contra el alcoholismo en una clínica psiquiátrica, la vida de un sin techo o las vicisitudes de un emigrante turco en Alemania, algo que relató en el libro antes mencionado y que recuerdo haber leído en la sala Miguel Delibes de la Biblioteca Rubén Martínez Villena, en La Habana Vieja.

Tal era el impacto de aquel maestro, que a un estudiante le dio por seguir su modus operandi, y un día sorprendió con el anuncio de que se iba a disfrazar de mendigo. No quería ponerse en el lugar de aquellos pobres que podían verse por la Facultad de Artes y Letras o el Paseo del Prado para buscarles solución a su circunstancia, sino para explorar el ambiente.

No recuerdo exactamente si esa persona tenía la hipótesis de Feitó, pero también estaba negado a reconocer que en la isla había personas obligadas por la necesidad a pedir limosnas; solo quería comprobar si era cierto que se trataba de avaros millonarios —conocidos entonces como macetas— o vulgares pillos que, en los tiempos libres, se ocultaban tras el disfraz de un mendigo para lucrar.

Esto puede parecer un mito estudiantil, pero así fue. Y este seguidor de Wallraff, compañero nuestro, acabó enfundado en yute y con la mano en alto, pidiendo pesetas y pesos frente al Capitolio, donde comprobó que la gente no era tan generosa como puede parecer y que, a fin de cuentas, los millonarios tienen ideas más divertidas y verdaderamente lucrativas que desgastarse al sol junto a un perro flaco.

Poco después vino una circunstancia definitiva que nos puso cara a cara con alarmantes situaciones que habrían alimentado las páginas de cualquier periódico. Fuimos llamados a realizar un censo en los “barrios vulnerables” de La Habana, y entonces observamos con nuestros propios ojos toda clase de desgracias: desde ancianos que se disfrazaban de guerrilleros para pedirle dinero a los turistas, hasta niños huérfanos, pues sus padres habían terminado aplastados por trozos del carcomido edificio donde vivían, junto al mar, cuya brisa, de vez en cuando, le desgajaba pedazos.

En esos días todavía no se sabía de eso que llamaron “ordenamiento monetario”, ni había pasado la pandemia de COVID-19, y el único que hablaba de Trump era Ricardo Arjona; pero fue tan impactante el descubrimiento de los estudiantes universitarios que hasta Fidel Castro tuvo que admitir, no sin un esfuerzo previo y tragando en seco en el teatro Carlos Marx, que en Cuba había marginalidad, pobreza y mendicidad. Eran los primeros años del siglo XXI.

En cuanto a mí, también se me ocurrió escribir al estilo Wallraff. Quise investigar sobre la inutilidad de ciertas campañas propagandísticas, como las donaciones de sangre con las que entre barrios competían por la sede del 28 de septiembre, y que se promovían bajo el lema de “Tu aporte salva una vida”. Aunque intenté el método del disfraz, a lo más que llegué fue a una persona que quiso venderme poco más de un vaso de su plasma, allá por 11 y 23, en el Vedado.

Suerte que tenía mis fuentes, así que varié de estrategia y, como decía otro profesor de periodismo, Hugo Riuz, di con el pollo del arroz con pollo: por falta de condiciones y recursos, las bolsas con las famosas donaciones de sangre iban a parar a la alcantarilla. Así lo escribimos, y hasta nos premiaron, pero nuestro reportaje no fue publicado más que en una revista estudiantil.

También tuve otras ideas. Porque, si los millonarios se disfrazaban de pordioseros, bien podía algún desalmado disfrazarse de cualquier profesión: una que ostentara poder para someter y aprovecharse de otros. De modo que, de haberlos, bien podrían acabar sentados en un buró, disfrazados de diligentes funcionarios públicos o esforzados cuadros en un ministerio o una oficina del Gobierno o del Partido.

Entre los cuadros hay muchos wallraffeanos, mujeres y hombres que piensan “hay que engañar y desfigurarse”, aunque no precisamente para llegar a la verdad. Se disfrazan, no para contarlo, sino para vivir camuflados, como los únicos verdaderos y expertos parásitos.

Acabo de leer el articulo de Estupinan, excelente. Me hace recordar la pelicula Suite Habana, de Fernando Perez, y mira que hace anos de eso. Eran personajes reales, gente del pueblo los protagonistas y terminaba uno con unas cuantas lagrimas en los ojos.

Ahora parece que van cambiando los tiempos y por lo menos hay una respuesta sensible y verdadera de parte del Gobierno.