|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

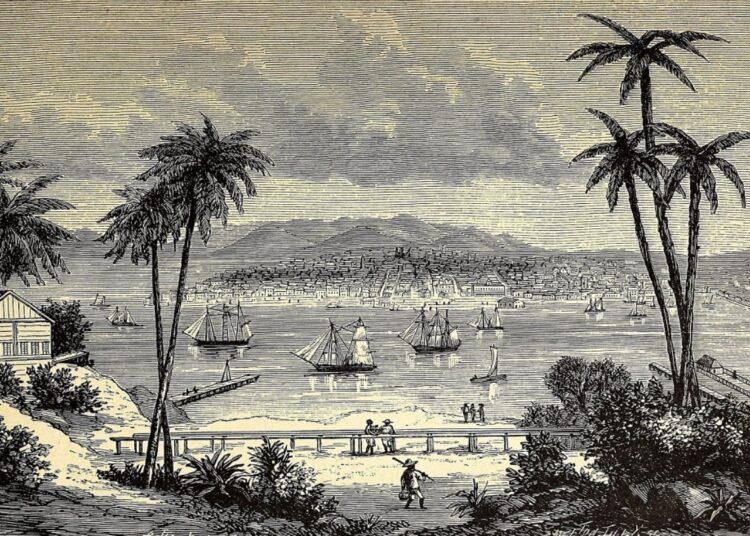

Después de treinta y tres días de travesía por el Atlántico, en la primavera de 1859, anclaba el barco de Burdeos en el puerto de Santiago de Cuba. El mestizo francés Hippolyte Piron pisaba el muelle con la inseguridad de quien cree haber olvidado algo que no debió olvidar, pero el paisaje de montañas y el verdor de las palmas le trajeron de inmediato un rumor de días pasados que le resultó familiar. Aunque había demorado mucho más de lo previsto, finalmente, como las golondrinas, el hijo pródigo retornaba a la tierra que lo vio nacer.

El joven Hippolyte, penúltimo descendiente de un matrimonio de inmigrantes de la antigua colonia francesa de Saint-Domingue, nació en la capital oriental en julio de 1824. Fue su padrino Francisco Lafargue Piron, pariente de Pablo, el socialista santiaguero yerno de Carlos Marx. Gracias a la prosperidad económica de su padre, propietario de la hacienda cafetalera Santa Margarita, localizada en el partido de Damajayabo, y siguiendo la usanza de la época, Hippolyte y su hermano Louis fueron enviados a estudiar en Francia.

Ante la muerte del progenitor y el declive de los negocios domésticos, Louis regresó a Santiago en 1846; sin embargo, Hippolyte prefirió permanecer en París, incluso después de abandonar los estudios. A los 35 años se había convertido en uno de esos intelectuales de salón, bastante comunes en la capital francesa. Fue entonces cuando, en compañía de su amigo Pedro Marsilly, decidió emprender la aventura que lo llevaría al reencuentro del legado familiar.

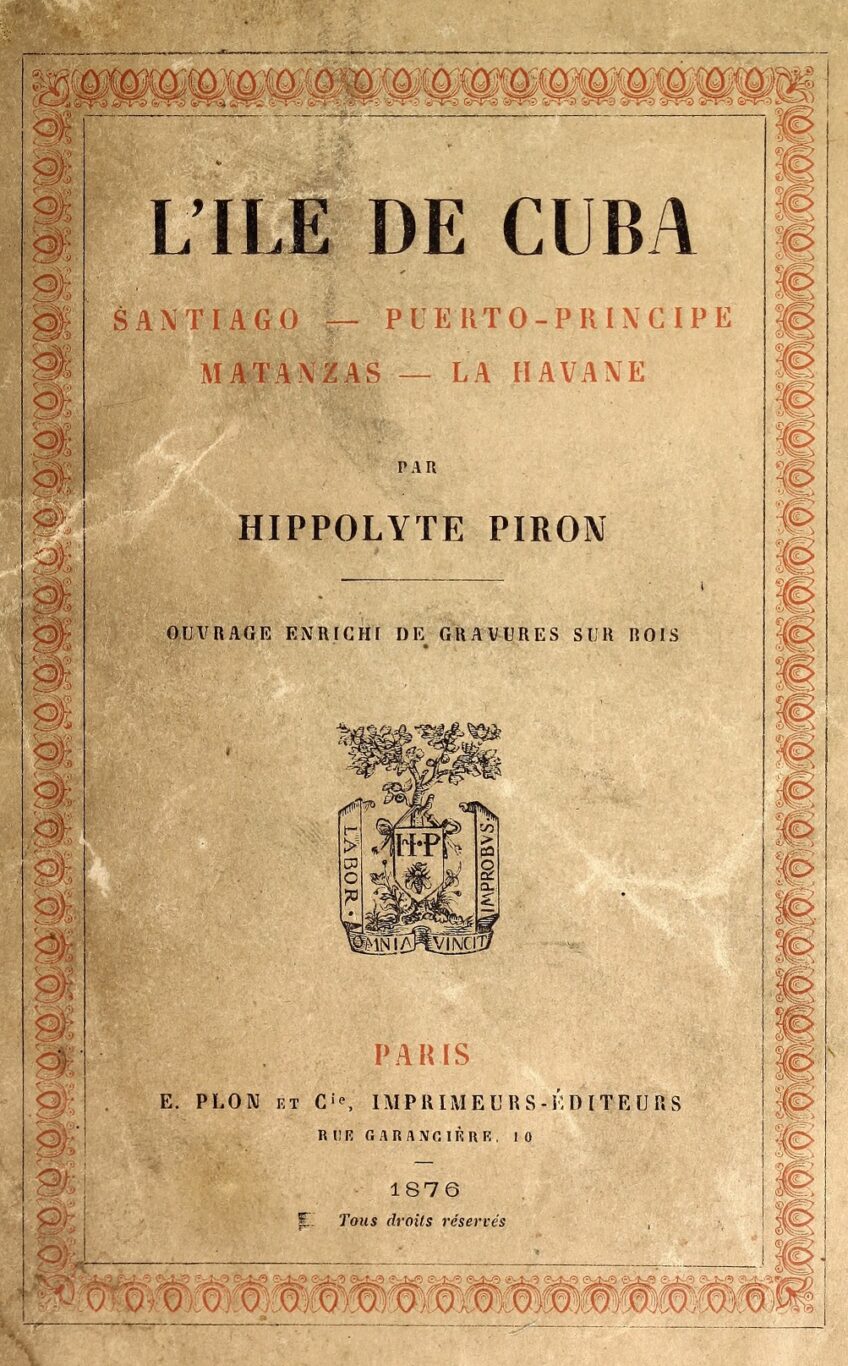

De aquel periplo, que se extendió durante cuatro años e incluyó un cabotaje por la costa norte desde el oriente hasta el occidente cubano —y que, además de Santiago, lo llevó a Camagüey, Matanzas y La Habana—, surgió su libro La isla de Cuba. La obra, enmarcada en lo que se ha denominado literatura o crónica de viaje, se imprimió originalmente en 1876 en París y tuvo tal aceptación del público francés que se publicó una segunda edición en 1886.

Bajo inspiración romántica, Piron logró un óleo estupendo de la sociedad cubana de mediados de siglo, ofreciendo gran lujo de descripciones sobre las costumbres y el folclor de la gente, las riquezas naturales, las creencias religiosas y supersticiones, los prejuicios raciales, los velorios, las peleas de gallos y los juegos; así como criterios políticos teñidos por los sentimientos independentistas.

En su narración se percibe, como corriente subterránea de identidad que intenta renegar inútilmente, su condición de mestizo y la base de recuerdos primigenios. Retornaría a Francia en 1863 desde el puerto habanero, para no volver jamás a Cuba. Sin embargo, llevó la isla grabada en su corazón, y su nombre quedaría latente en nuestra historia.

A grandes saltos, esto fue lo que captó la curiosa y pintoresca pupila de Hippolyte Piron.

El lenguaje del abanico

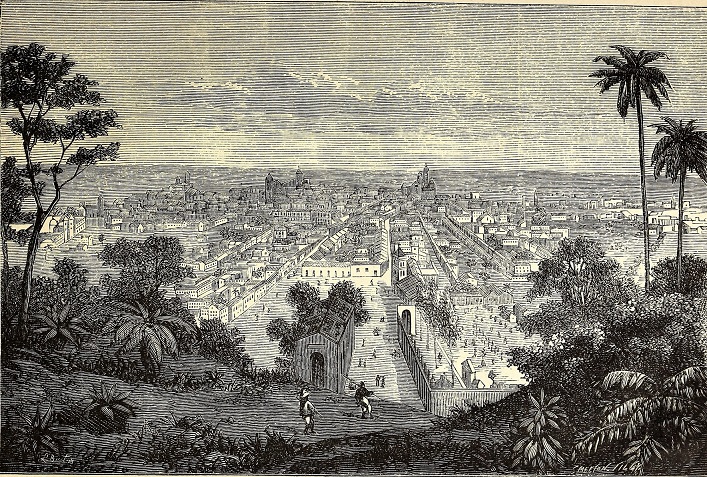

Al desembarcar en Santiago, Piron redescubre una ciudad de cuarenta mil almas que crece escalonadamente desde la bahía. Las construcciones son de ladrillo, recubiertas de una gruesa capa de mortero y, en su mayoría, de una sola planta, sin observar más regla de arquitectura que la impuesta por los frecuentes terremotos que la han destruido una y otra vez desde los tiempos de Velázquez.

Cada una de las casas está “groseramente” pintada de dos colores: rojo en la parte superior y amarillo en la inferior. No evita ocultar su asombro ante ese “pintarrejeado” de “efecto peculiar”, y anota que incluso existe una ley que prohíbe pintar las paredes de blanco por lo molesto que pudiera resultar a la vista bajo el resplandor del sol tropical.

El domingo siguiente a su llegada lo despierta un tañido penetrante. “Solo los que han estado en América española pueden hacerse una idea. Desde la víspera, después del Ángelus, un ruido ininterrumpido de campanas anunciaba el día dominical. Era un escándalo ensordecedor”. En un país católico, dice, el viajero debe acudir a la iglesia para hacerse una idea general de sus habitantes, pues allí confluyen todas las clases sociales.

Por eso visita la Catedral, donde se congregan los fieles para rezar, mientras otros van por piedad, merodeo o simplemente a distraerse. Durante la misa, “cantada con una voz monótona y lenta y acompañamiento de órgano”, Piron se percata de una pareja de jóvenes que parecen más concentrados en contemplarse que atentos al libro de oraciones o al altar. Ella, hermosa y presumida, maneja con destreza un abanico que “sirve menos para echarse aire que para expresar sus sentimientos”.

De esa forma, Piron queda vivamente intrigado y recoge en su texto una de las cosas más curiosas del país, según afirma. “Existe todo un lenguaje, más variado que el de las flores, más elocuente que el de las miradas. Las múltiples maneras de abrirlo y cerrarlo con más o menos rapidez y ruido tienen miles de significados”.

-

Abanico todo abierto y frente al rostro de ella: “Estoy encantada de verlo”.

-

Medio abierto: el placer es menor.

-

Cerrado y en sentido perpendicular: “¿Podré verlo hoy?”

-

Posición horizontal: “Es preciso que venga”.

-

Apertura lenta, varilla por varilla: “Se me harán largas las horas mientras lo espero”.

-

Dejándolo caer sobre las rodillas: “No me deje esperándolo, cuento con su palabra”.

-

Agitándolo con energía: “Tengo muchas cosas que decirle”.

Expresar tantas cosas con estos gestos le parece a Piron muy elocuente.

Entre el blanco y el negro

Asimismo, Piron hilvana un interesante perfil socio-psicológico de la población local: “Los cubanos son los españoles nacidos en Santiago de Cuba; tienen muchas cualidades de los españoles europeos, también algunos de sus defectos, pero en grado diferente. Son menos orgullosos, más fanfarrones, más pretenciosos, más aturdidos […] Practican la hospitalidad con menos esplendidez, pero con mayor franqueza. Su inteligencia viva y brillante los hace sentirse demasiado confiados en ella; no la cultivan lo suficiente mediante el estudio”.

Si bien para la fecha había miles de negros y mulatos libres, incluso con cierto rango económico, Piron asume un concepto de “criollo” limitado al blanco nacido en la isla. En la misma línea sostiene: “Las cubanas son en extremo coquetas; no dejan escapar jamás la ocasión de ejercer el poder de sus grandes y expresivos ojos […] Los hombres son muy ardientes, muy apasionados, muy voluptuosos; se entregan sin hacer resistencia alguna a los caprichos de sus pasiones […] Tienen imaginación, instinto de poesía y gusto por la música. Por naturaleza, poco trabajadores e industriosos, disfrutan ampliamente, cuando poseen alguna fortuna, de la felicidad de no hacer nada. Algunos, carentes de medio, prefieren padecer hambre y vivir en la pobreza, mientras pueden, que ganarse el pan con el trabajo. Es la verdadera pereza nacional”.

Al visitar las minas de cobre, aquellas galeras de inframundo junto al Cerro del Cardenillo y a los pies de la Virgen de la Caridad que se convirtieron en fragua de la cultura regional, ofrece una cruda estampa de la cara oscura de la esclavitud, donde los obreros coquetean con la muerte.

Sin mayor barniz, deja constancia de que la existencia de los esclavos en la región oriental era bastante cruel, donde los amos usaban el látigo “a tontas y locas” como instrumento para excitarlos al trabajo. Conmovido, Piron sentencia: “La severidad convertida en sistema degenera con frecuencia en la crueldad”.

El carnaval, con su multitud de extraños desgañitados y cubiertos de máscaras abigarradas, lo impresiona. “Nos resultó difícil atravesar todo ese gentío ruidoso, agitado, sobreexcitado por una alegría extraordinaria, por las libaciones de los días de fiesta, por sus danzas, por sus gritos, por sus propios disfraces. […] Al atravesar las calles nos topábamos nuevamente con comparsas que marchaban detrás de la música […] Todo el pueblo estaba repartido en bandas tumultuosas o agrupado en las puertas como espectadores. Lo singular y sorprendente, es que los cubanos elijan el mes más caluroso del año para celebrar su carnaval”.

De su asistencia a la Sociedad Filarmónica, al Teatro Santiago, los paseos por la Alameda y las retretas de la Plaza de Armas, las tertulias hogareñas y la calle, logra perfilar la estructura de la pirámide social, en la que “los mulatos viven en el desprecio”, “el color castaño o negro es un estigma ignominioso” y “todos los privilegios son para los blancos”. Pocos años después, aquellos negros y mulatos marcharían masivamente a la manigua para conquistar derechos con el filo del machete.

Los contrastes de Nuevitas

Una mañana aborda una goleta que, quince días más tarde —pues debió circunnavegar la punta oriental de la isla para salir a la costa norte—, se encontraba frente al puerto de Nuevitas. “Esta entrada es estrecha y bastante peligrosa a causa de los arrecifes invisibles que existen en gran número. Es considerable el número de navíos que se han encallado en ellos, al extremo de que se ha hecho necesario erigir un faro para advertir del peligro allí”. Mas, tan pronto como la nave logra sortear la complicada entrada, se descubre un “puerto vasto, acogedor y bello”.

En contraste con la encantadora bahía y su condición de plataforma hacia el exterior de la rica actividad comercial de la comarca, la localidad de Nuevitas ofrece una imagen bastante deprimente. “Sus casas solo tienen una planta y están pintarrejeadas con colores chillones, como la mayor parte de las de Cuba, pero están peor construidas aún y muestran un aspecto más miserable”. Las calles son amplias, pero al no estar empedradas se encuentran generalmente enlodadas.

Sus anfitriones quisieron retener al visitante al menos por una semana, pero la estancia de Piron en San Fernando de Nuevitas duraría lo que demoró el reloj en marcar la hora de salida del tren hacia Puerto Príncipe, esa misma tarde.

Maravillas de Puerto Príncipe

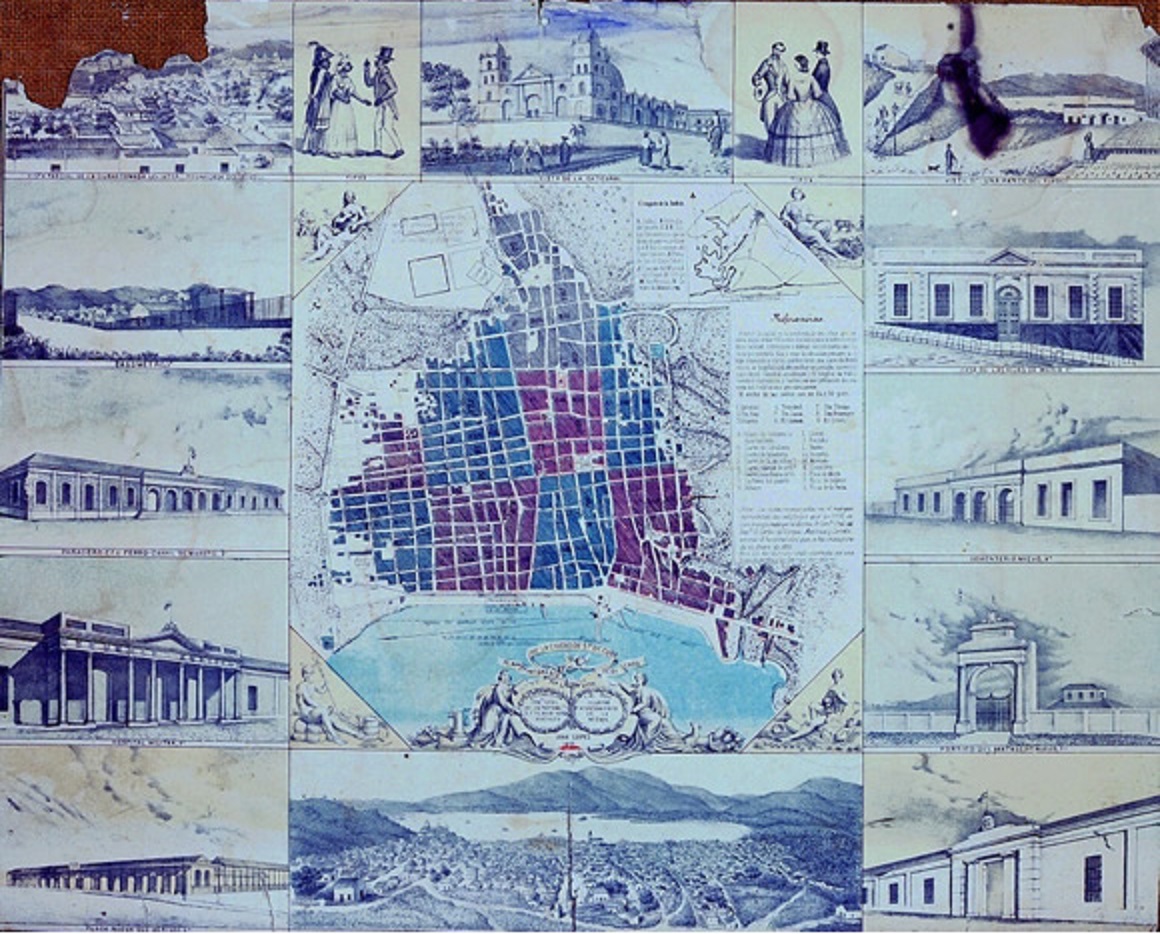

Para cuando llega a la agraciada ciudad de Puerto Príncipe, enseñorea la noche, y una volanta lo conduce hasta una de las mansiones que bordean la Alameda de la Caridad, un paseo plantado con arboleda magnífica que termina en la Plaza de la Caridad, donde se erige una pequeña iglesia del mismo nombre.

Visita el famoso Casino con su jardín botánico, que ya “experimentaba la calamidad pública y mostraba las huellas del abandono”; la Plaza de Armas y la Catedral “que no ofrece nada digno de atención”. De las inmediaciones destaca el gobierno, la Sociedad Filarmónica y la residencia del gobernador, que “no tiene nada que la distinga de las casas particulares vecinas a ellas”.

Cuenta en la ciudad tres hospitales: uno militar, el civil atendido por la iglesia de San Juan de Dios y el hospital de San Lázaro, iniciativa del Padre Valencia para atender a los desdichados enfermos de lepra. Hay doce iglesias, siendo la de la Merced la más amplia y lujosa; también dos teatros donde se presentan zarzuelas, comedias y ópera italiana: el Gran Teatro, “bastante bello en medio de tantas mediocridades”, y el Fénix, pequeño y atractivo.

En cuanto a las artes y las ciencias, opina que la provincia “está por debajo” de otras, y solo menciona como figuras prominentes a La Avellaneda y Gaspar Betancourt Cisneros. Sin embargo, a ojos de Piron, “los camagüeyanos son físicamente los hombres mejor dotados de todos los de la isla de Cuba. Altos y robustos, bien formados, son por lo general bien parecidos. Las mujeres no tienen tampoco de qué quejarse. La naturaleza los ha tratado con magnificencia”.

Respecto a la moral, añade, poseen cualidades preciosas: son amables, sensibles y generosos; pero, al ser también arrogantes y resueltos, no soportan demasiado tiempo las humillaciones y sienten un gran amor por la libertad. “La insurrección ha encontrado entre ellos los más ardientes partidarios y sus héroes más valientes”.

Nada es igual

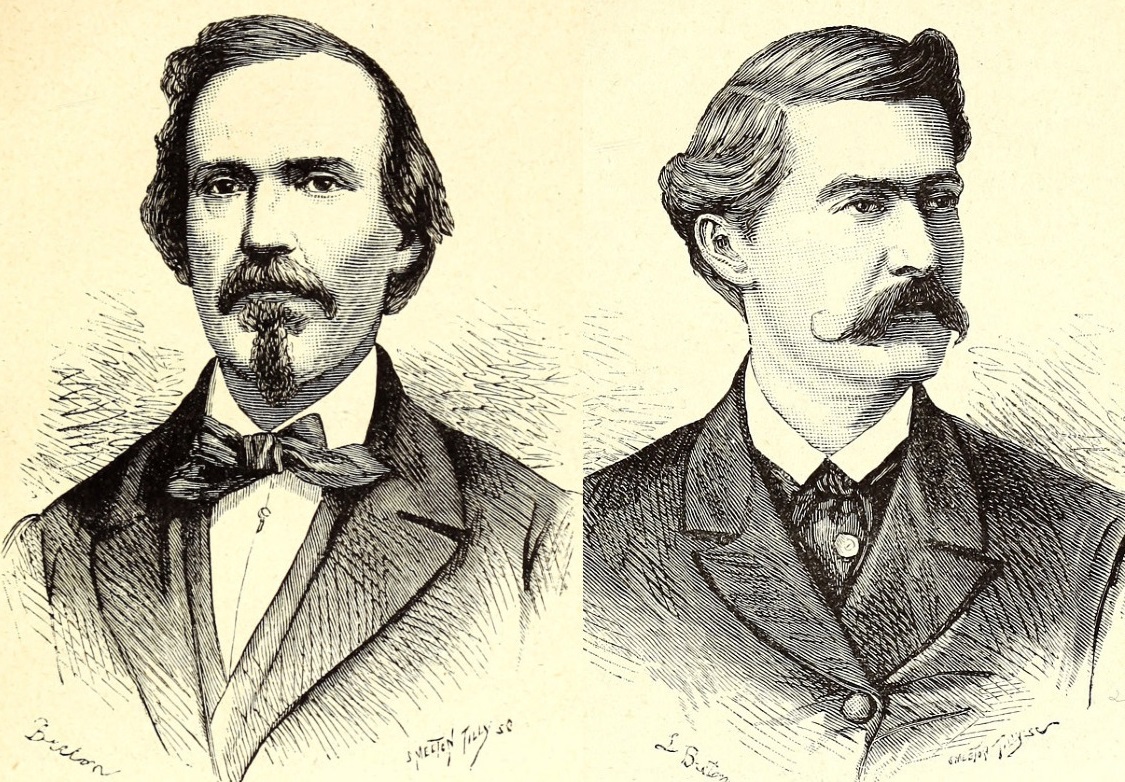

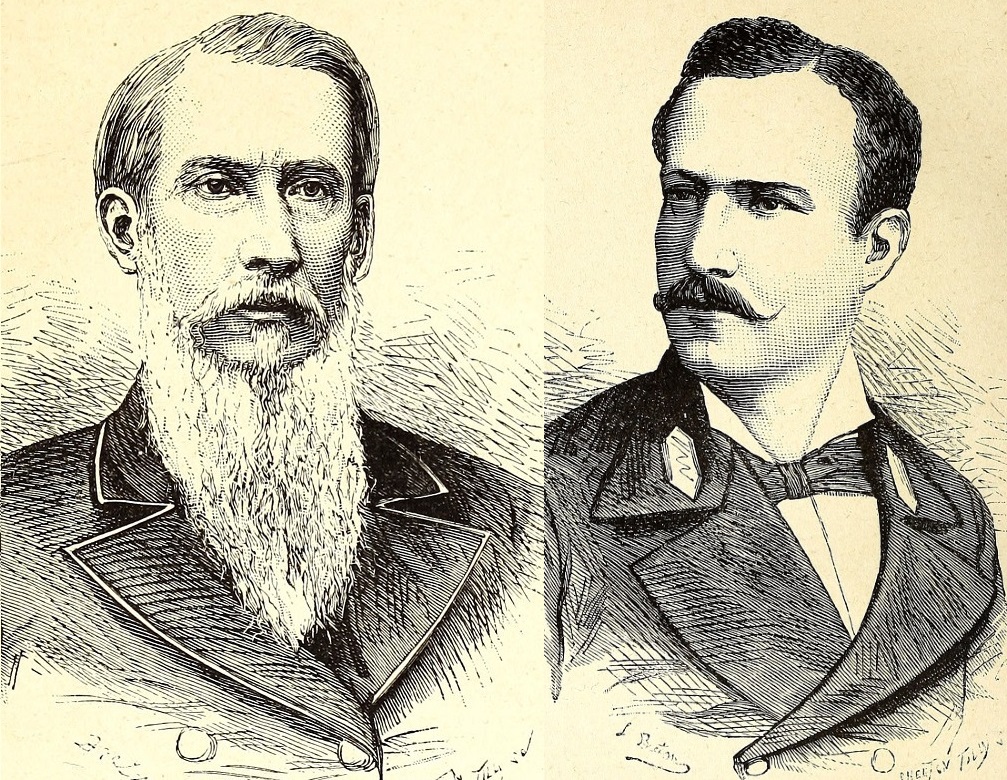

Dedica Piron algunos capítulos al tema de la Guerra de los Diez Años, reconstruyendo los principales episodios desde el levantamiento de Bayamo hasta la tragedia del Virginius, y retrata a las figuras clave de la Revolución.

Habla del respeto entre Céspedes y Agramonte, de los sacrificios de Francisco Vicente Aguilera, del valeroso general Modesto Díaz, adorado por sus soldados; de un joven Máximo Gómez, dotado de notable instrucción; de Vicente García y muchos más, determinados a todo sin vacilación por el propósito de la independencia. Sin embargo, aunque se inscribe como testigo circunstancial de estos eventos, para cuando estalló la insurrección estaba bien lejos de las costas de Cuba.

Al prologar la primera edición cubana de La isla de Cuba (Editorial Oriente, 1994), la historiadora Olga Portuondo señalaba concienzudamente que el autor se mimetiza al interior de su texto: primero como viajero que toma apuntes y con ellos redacta sus impresiones; luego asume un tono de evaluación política sobre la guerra, justificando las razones patrióticas de los cubanos.

Para ello debió apoyarse —ya que había salido de Cuba cinco años antes— en datos de segunda mano divulgados por la prensa de la época, “bien sabemos que en ocasiones pecó de imprecisa”, por lo que, valora Portuondo: “mientras Pirón recorre Puerto Príncipe, Matanzas y La Habana, sus palabras no nos resultan tan convincentes en la cotidianidad como en la primera parte”.