|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Como si no bastara con los tantos vendavales de angustia que la han asolado, Melissa… ¡ser vivo!… porque nació de misteriosas pujanzas de la naturaleza, entre la desmesura y lo inconveniente, enfiló su ojo ciclópeo hacia una región de gente noble, humilde y agobiada. Desde tierra firme ripostaron vigilantes, enfocando el horizonte gris para censar metódicamente cada rasgo del torbellino al pairo frente a Jamaica, ínsula vecina que a esas horas aguardaba resignada y contrita, cual muñeca de feria.

Melissa —reencarnación maligna de su significado en griego: “abeja de miel”— sacaba chispas al mar en su aceleración centrífuga, mientras iba acumulando récords escalofriantes hasta convertirse en una masa de agua y viento igual de musculosa que Thanos, el villano que también sumaba gemas de poder para acabar con medio universo.

¡De película, sí! Como sacado de un filme de catastrofismo sobrecogedor, el huracán Melissa, tercero de Categoría 5 —la más alta en la escala Saffir-Simpson— de la actual temporada atlántica y una de las tormentas más potentes de la historia, lanzaba al Caribe su rugido de bestia furibunda. Ante la inminencia del impacto, en Cuba —a pesar de ser esta una isla condenada a la ruta de los ciclones tropicales y, en consecuencia, “educada” por el paso devastador de cientos de meteoros— la conmoción resultó absoluta.

Aunque al final Melissa extendió su interminable madrugada sobre Oriente siendo Categoría 3, en las vísperas algunos creyeron que podía desembarcar con toda la fuerza descomunal de ráfagas superiores a 300 km/h y vientos sostenidos de 280 km/h, que dejaron en estado calamitoso a Jamaica; o sea, como un monstruoso Categoría 5.

Con esa pesada idea gravitando, entre (malos) augurios y comparaciones, comenzó a ventear la narrativa de que el territorio nacional “nunca” había sido golpeado por un fenómeno de esa intensidad XXL. Y que solo el huracán Cuba de 1924 (al que en Vueltabajo bautizaron como Huracán sin Precedentes tras cruzar Guanahacabibes) y el Irma en 2017 (que mordió tierra en Cayo Romano y siguió tangencialmente por el norte de la isla) se registran como los únicos organismos Categoría 5 que han tocado suelo cubano de manera directa. Sin embargo, esa furia no es “inédita”: figura en los anales un huracán prácticamente relegado que amerita revisión.

Un sistema parteaguas

Los recuerdos de aquel turbión ruedan todavía en forma de goterones roncos por los aleros de la memoria. Algunos testimonios evocan la imagen de las “palmas caminando”, luego de que el céfiro las arrancara “de cuajo” y lanzara a cuarenta metros. Caballos y reses, tejas francesas y planchas de zinc, vigas metálicas y trozos de concreto parecían simples hojas secas volando por los aires. El temporal arrasó todo a su paso. Tratándose de una “zona de campo”, no llegó la alerta oportuna de lo que les venía encima ni hubo refugios seguros. Solo la intuición guajira, que buscó amparo en el ancestral “vara en tierra” y en la angustiosa resistencia.

Era un agua desencadenada, aplastante, inconcebible. Llovía tanto como en la Biblia, que salió empapada así estuviera en la mesita de noche, en el escaparate, debajo de la almohada o en manos de la mujer que imploraba al cielo, pues ese viernes oscuro todo ser viviente y elemento corpóreo sobre la faz de la tierra villareña quedó a merced del torrencial… o del milagro. En lo adelante, la tradición oral hablaría de la vida “antes del 52” y “después del 52”.

El huracán Fox —zorro, en inglés—, que así se denominó este evento meteorológico, fue un ciclón tropical poderoso, demoledor y mortífero, que cruzó el centro de Cuba de sur a norte y dejó una huella imborrable en octubre de 1952. Según las crónicas de esa temporada, fue el tercer huracán en importancia, pero al mismo tiempo el sistema más fuerte y letal. Aun cuando disminuyó al chocar con tierra, ganó un puesto cimero al establecer récord de velocidad de los vientos en el archipiélago, con rachas de 270-290 km/h.

En los papeles, el Fox quedó inscrito como Categoría 4, pero atendiendo a la cólera de sus vientos, parámetros de presión, magnitud del desastre y argumentos de los sobrevivientes, podría tener llave para el último piso de la escala Saffir-Simpson. Justamente, en su artículo “Crónica del tiempo: Los huracanes y octubre”, el enciclopédico Rubiera menciona al huracán Fox como un “Categoría 5 que registró vientos máximos en rachas de 280 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Cayo Guano del Este, al sur de Cienfuegos. Pasó por Las Villas y Matanzas, más debilitado, pero ocasionando gran destrucción en casas, ingenios azucareros y cosechas”.

Temporada de ciclones

El año 1952 se pintaba musical: la orquesta Riverside grababa “Buenpa”, El Benny y la Mercerón popularizaban “Bandolera”, Tito Gómez interpretaba “Qué cosa es lo que tiene el mambo”, debutaba el cuarteto D’Aida, Pacho Alonso se mudaba a la capital y alumbraba en Yaguajay el cantautor Pedro Luis Ferrer. Por si fuera poco, el célebre cantante mexicano Vargas paseaba como Pedro por su casa en La Habana, donde juraba que tenía su segundo hogar. Mientras tanto, en las calles, las bandas del gatillo alegre hacían de las suyas y un belicoso apodado El Hombre ponía a sonar en Columbia las cornetas de la antipolítica.

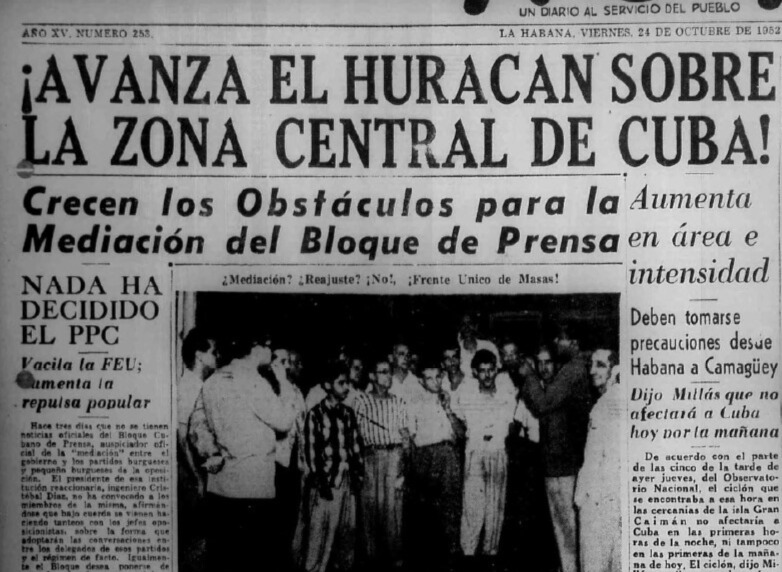

Pero llegó el mes del diez a la espalda. Octubre —no por gusto apuntillado en el calendario como el “mes de los ciclones”— regresaba con su marca de agua, viento, ruina y dolor. La posible arremetida de uno de esos fenómenos naturales para la tercera semana se adueñó de la actualidad nacional y vino a convertirse en eje de las preocupaciones. No llegó por sorpresa ni por rumbos extraviados: fue localizado desde temprano.

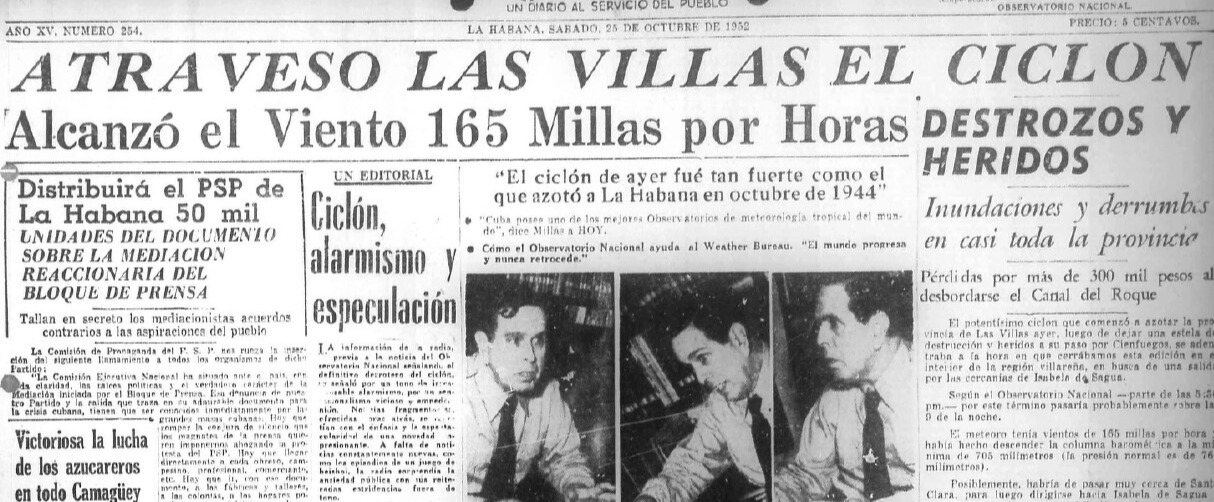

El miércoles 22, un boletín especial firmado por José Carlos Millás, director del Observatorio Nacional, ofrecía el primer aviso a partir de que los barómetros habían monitoreado, en la mitad occidental del Mar Caribe —entre las islas Swan (Honduras), Cabo Gracias a Dios (Nicaragua) y Punta Negril (Jamaica)—, una depresión que, por su ubicación, etapa del año y desarrollo potencial, constituía un peligro para Cuba.

Era tan franca la amenaza que los dos observatorios, el de Casablanca y el de Belén, coincidieron en sus vaticinios, sin reproducir las añejas discrepancias que les habían llevado a esbozar trayectorias diferentes para un mismo ciclón, generando el consiguiente barullo en la ciudadanía. En esta oportunidad no había confusión posible: se le vio gestarse, tonificarse y moverse púgilmente para dar un gancho bajo en la delgada barriga de la isla.

Horas de zozobra

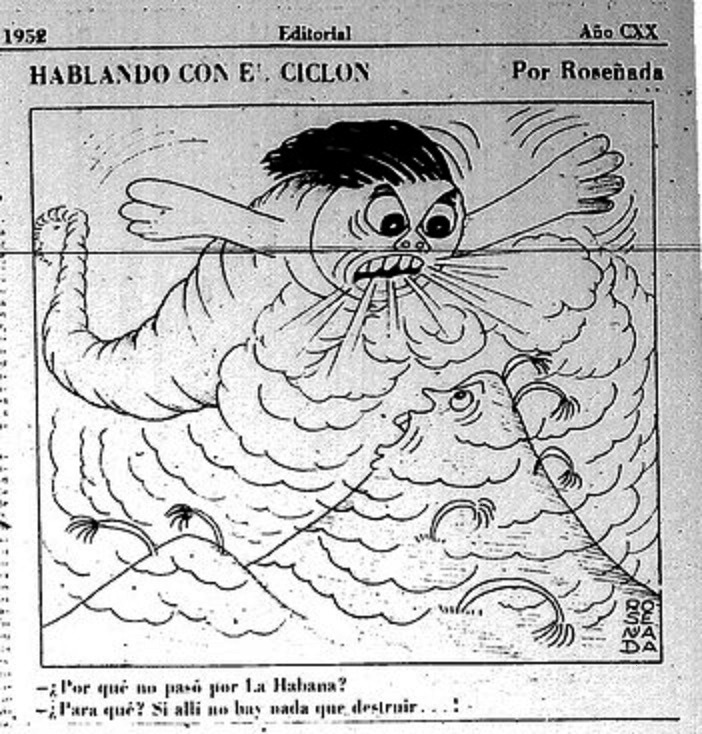

Los pronósticos atmosféricos acaparaban los cintillos de la prensa y la radio interrumpía sus programas habituales para transmitir los partes de último minuto. En el ambiente callejero se arremolinaban los sobresaltos y las remembranzas de experiencias terribles. Y al campo de la polémica se lanzaban entonces los famosos ciclones del 26 y del 44. Lo que iniciaba como un cándido comentario sobre cuál de los dos merecía colgarse la medalla de supremacía derivó no pocas veces en apasionados encontronazos que otorgaban a la comedida ciencia meteorológica el fervor de una peña entre partidarios del Habana y del Almendares.

Desde el primero del que se tienen noticias por estos lares —la tormenta que en junio de 1494 sorprendió a Colón en las inmediaciones de la hoy Isla de la Juventud— hasta la actualidad, los ciclones tropicales —agentes señeros en la biografía del Caribe— han dejado su estela sombría, pero también su ángulo pintoresco. Incluso, en la lengua de algunos de ellos, el buen humor criollo ha afilado su cuchilla. Así, por ejemplo, se cuchicheaban las inmoralidades cometidas durante la distribución de las maderas para los damnificados del huracán de 1926, devenidas botín de las chusmas electorales; incidente vulgar que se repitió en 1944.

Mas el huracán del 24 de octubre de 1952 no estaba destinado a insertarse en el mapa de los recuerdos con gracia ninguna. Desde el jueves, los partes depusieron su tono de reserva y, con objetividad científica, certificaron la amenaza. La depresión se había vuelto huracán, con vientos de hasta 100 millas por hora y un claro movimiento de traslación en dirección a Cuba.

Al inicio, miles de cubanos de cuatro provincias permanecieron expectantes. Quincallas y ferreterías se vieron copadas por una masa urgida de herramientas, tornillos y clavos. Cada quien se improvisó carpintero para asegurar puertas y ventanas. Los comercios retiraron de sus fachadas los anuncios lumínicos y blindaron las vidrieras con cortinas metálicas. Las fuerzas públicas fueron movilizadas a sus comandos. Mientras, en cada hogar, recargaron las despensas, habilitaron las “chismosas” y se sentaron a mecer la espera, encomendando salud y techos a la buena de Dios.

En su avance de carroza fúnebre, el ciclón recalcó su inclinación al nordeste, cerrando el cuadro de disturbio sobre la costa sur del centro del país. Esta línea de trayectoria liberaba de mayores trances a Camagüey y La Habana, pero sentenciaba a Matanzas y Las Villas a estar, literalmente, en el ojo del huracán. Los pronósticos apuntaban que el vórtice cruzaría por un punto adyacente a la ciudad de Cienfuegos entre la tarde-noche del 24 y la madrugada del 25.

Perfil de la catástrofe

La obra destructiva de Fox se vio al amanecer. Un reportaje de Bohemia afirmaba que desde los más ignotos rincones de la comarca villareña surgían las noticias y cuitas que redondeaban el espeluznante relieve de la catástrofe. Si bien la Perla del Sur había escapado sin notables deterioros, la mayoría de las localidades cercanas —como Abreus, Real Campiña, Yaguaramas, Santa Isabel de las Lajas, Corralillo, Santo Domingo, Zulueta y Sagua la Grande— yacían sumidas en el aislamiento y la desolación.

Los ríos Sagua, Zaza y Damují desbordaron sus cauces y barrieron con viviendas, cosechas y ganados. En Los Arabos, cientos de bohíos acabaron en el piso y las siembras fueron arrasadas; en Agramonte, las pérdidas sobrepasaron el millón de pesos; Cascajal y Quemados de Güines fueron casi cepillados por la ventisca; en Amarillas, el río Hanábana cortó en dos la carretera y dejó cautiva a la población; la escuela rural de Rodas se volvió escombros; y hasta un carguero japonés resultó disparado contra los arrecifes de Cayo Bretón. También desde Trinidad, Placetas, Aguada de Pasajeros y distintos lugares llegaban despachos similares con trágicos balances de bienes anegados y proyectos perdidos.

El estigma de entorno apartado e impenetrable de la Ciénaga de Zapata prevaleció aún más cuando la crecida hizo desaparecer los senderos. Alguien se aventuró a cruzar el cerco de aguas para avisar que más de 200 familias dedicadas a fabricar carbón quedaban allí atrapadas, a la intemperie, pues la mayoría de las casas estaban demolidas o sepultadas por el fango. Asimismo, un avión de reconocimiento descubrió en fincas cercanas a Aguada que familias enteras, acosadas por las riadas, habían tenido que refugiarse en techos o aferrarse a troncos de árboles deshojados, desde donde agitaban desesperadamente las manos en señal de auxilio.

Bajo el ulular de Fox, la industria azucarera sufrió pérdidas severas. Reportes de prensa de la época revelan que en Las Villas y el este de Matanzas los vientos desmantelaron alrededor de 55 centrales y arrasaron casi la mitad de los cañaverales, por lo que varias de esas unidades industriales no podrían completar la próxima molienda. A medida que pasaron los días y cedieron las aguas, fueron asomando los cadáveres. Uno por aquí, otro por allá; las madres aparecían ahogadas con hijos en brazos. Según estimados, la cifra de muertos superó los 600 y los daños totales ascendieron a 10 millones de dólares.

Las acciones para resarcir los daños o paliar el infortunio demoraron, y en algunos casos nunca llegaron. Hasta el martes 28 no se veía por ninguna parte la movilización masiva que demandaba semejante catástrofe, ni se conocían disposiciones gubernamentales para brindar la debida asistencia a los territorios afectados. Solo contadas agrupaciones y voces desarticuladas compartían la intención y necesidad de socorrer a los miles de damnificados que, desamparados y hambrientos, no paraban de expresar sus clamores, denuncias y quejas.

A tenor del dramático momento, desde el central Covadonga se despachaba el siguiente cablegrama: “Todos los trasbordadores de caña han desaparecido. Los daños en el ganado son incalculables. Todavía a estas horas, a pesar de los trabajos ingentes en este sentido, no hemos podido abrirnos paso, ni saber las desgracias personales que puedan haber”. El central Covadonga —que ocupó el lugar 53 entre los ingenios del país— molió ese año cerca de 29 mil arrobas de caña y produjo 238 505 sacos de azúcar; pero las veleidades de Fox trastocaron su ubicación en fatídica. Estuvo en el epicentro del desastre y terminó como una lata retorcida.

El fastidio y la irritación por el desplome de la fábrica, que dejaba en vilo a 2 500 empleados, se volcaron también en el mensaje, como un justificado reproche: “Lo que más le duele a esta zona es el absoluto desamparo en que se nos ha dejado. ¿Qué tienen que hacer las autoridades en zonas donde, en comparación, no ha ocurrido nada, y en cambio no se han abierto paso hasta donde hoy en verdad se necesitan los auxilios en víveres, sueros antitíficos, etcétera? ¿No se dan cuenta de que cuando de un lugar nada se sabe es donde peor está la cosa?”. Parecía que el destino hubiera dejado de la mano a Cuba.