|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

La Habana, septiembre de 2015. Apenas aterrizó el avión, lo primero que vi fue su cara. No la del oficial de migración, ni la de mi madre, que esperaba afuera, menuda, con pocas horas de sueño y los ojos irritados de tanto llorar por la muerte repentina de mi padre unos días antes.

El primer rostro que vi al llegar a Cuba aquella tarde fue el del papa Francisco. Sonriente, con la mano alzada en señal de saludo, impreso a todo color, me miraba desde un cartel colgado en lo alto del aeropuerto internacional José Martí. “Misionero de la misericordia”, decía el texto. No le tomé fotos: venía agobiado por las largas horas de viaje y por la dolorosa noticia familiar. Pero ese anuncio de bienvenida no dejaba lugar a dudas: había caído en un momento especial, en los días previos a la llegada de su santidad a la isla.

En menos de veinte años, tres papas habían pisado suelo cubano: Juan Pablo II en 1998, con su inolvidable “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”; Benedicto XVI en 2012, con un gesto más medido, menos efusivo, que casi pasó sin penas ni glorias; y ahora Francisco: el primero latinoamericano, el primero jesuita, el primero en traer consigo no solo un mensaje espiritual, sino una diplomacia discreta pero poderosa que había contribuido al deshielo entre La Habana y Washington. Francisco no era un papa más. No, al menos, para Cuba. No en ese momento.

Crucé prácticamente el país, desde La Habana hasta Holguín, durante todo un día, para llevar las cenizas de mi padre a su tierra natal y esparcirlas, como había sido su última voluntad, en el barrio donde nació, creció y vivió gran parte de su vida. Y como un acompañante de viaje, ahí seguía Bergoglio, con su sonrisa estampada en cada pueblo por el que pasábamos.

El país entero parecía haber sido intervenido por una fuerza evangelizadora ajena a su propia tradición. Cuba no es fervientemente católica como México o Colombia. En mi país, la fe se entremezcla con la santería, el sincretismo y una desconfianza estructural hacia las instituciones. Pero había algo en la figura del papa argentino que generaba mucho entusiasmo. Y, en medio de todo eso, una extraña fiebre gráfica.

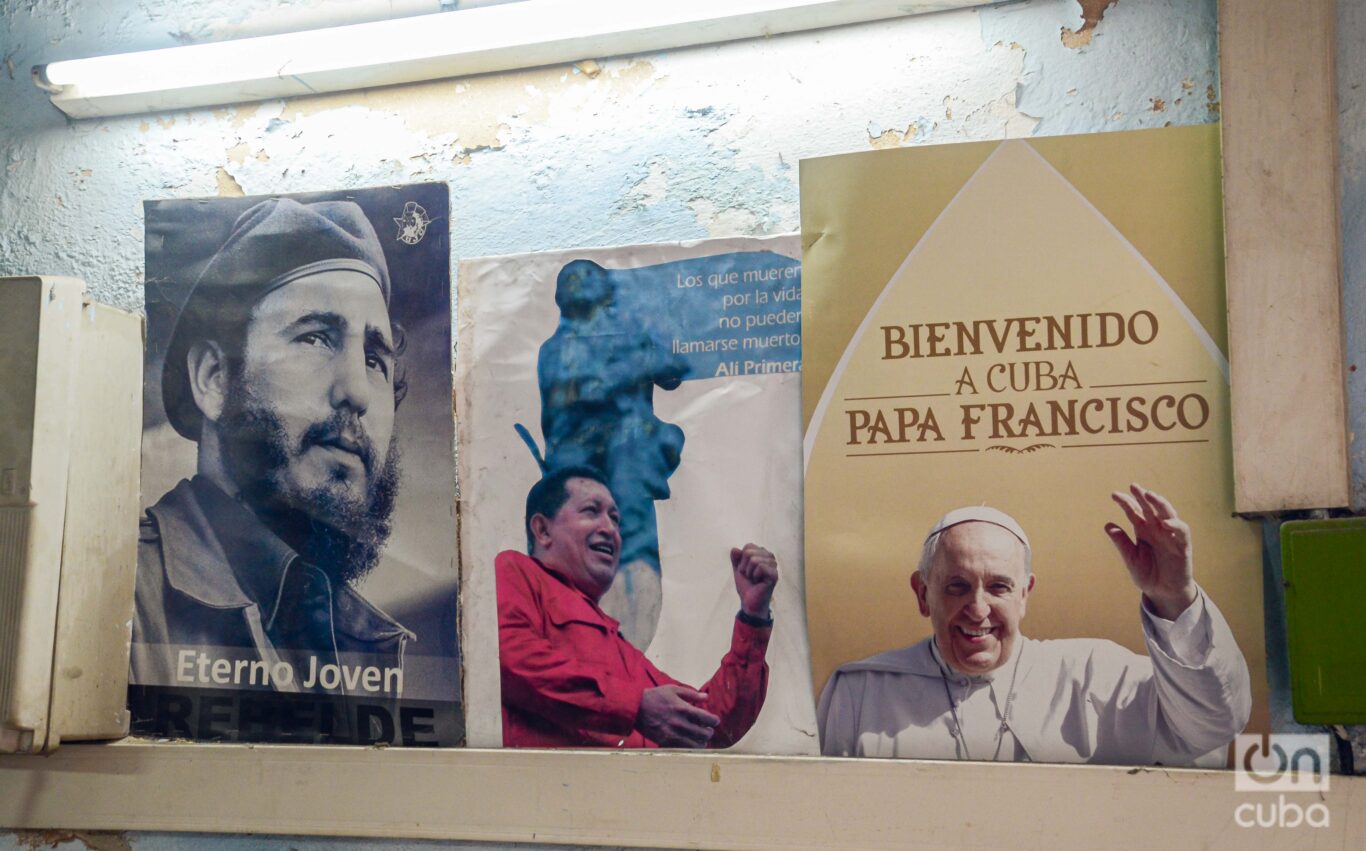

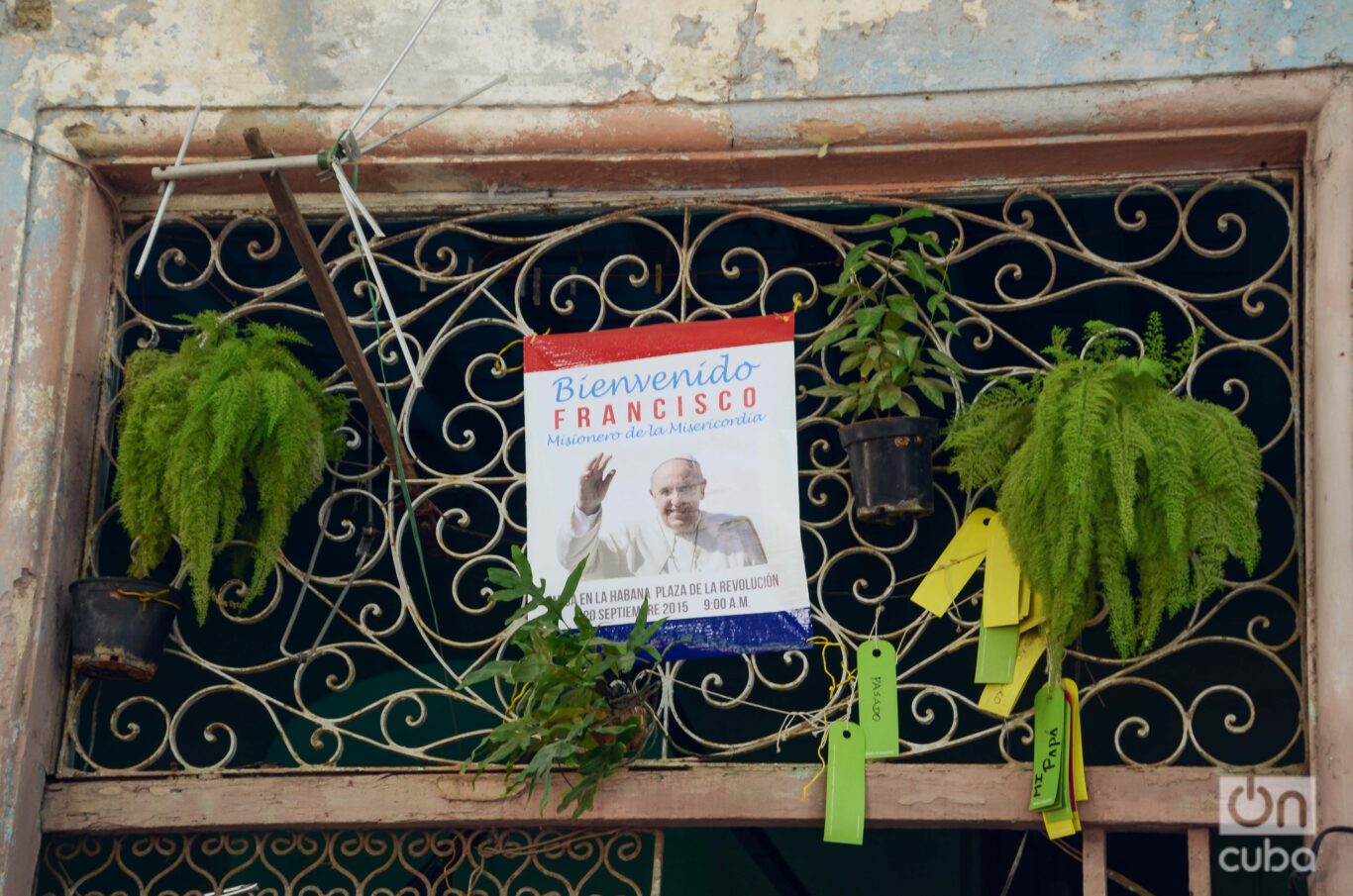

Caminando desde El Vedado hasta Centro Habana, pasando por Playa o el Cerro, o ya en barrios de Holguín, eran recurrentes los carteles con el rostro del papa o algún mensaje de alabanza por su visita. A veces era una gigantografía oficial; otras, un afiche improvisado que viajaba en un bicitaxi, una calcomanía mal impresa pegada al parabrisas de un almendrón, o en la caja de madera de algún vendedor ambulante de viandas. Su cara compartía espacio hasta en los murales de los CDR con la de Fidel. Francisco estaba en todas partes.

Era una sonrisa gentil la de aquella foto del papa, ligeramente ladeada. Un gesto que podía significar muchas cosas: para los creyentes, esperanza; para los escépticos, intriga; para muchos cubanos, simplemente curiosidad. Mi tía Vicky, que no es católica —más bien atea—, me dijo, señalando el abanico con la cara de Francisco con el que se abanicaba para mitigar el calor por esos días: “Este hombre tiene cara de buena gente”.

En Cuba, donde todo lo que rompe la rutina se celebra con intensidad, la visita papal se había convertido en un evento nacional. La fiebre del papa era general. Era visual. Era performática. Y también era profundamente cubana.

El 19 de septiembre de 2015, cuando por fin aterrizó el Airbus A330-200 de la compañía Alitalia con el vuelo papal, La Habana entró en un estado de expectación. Miles de personas salieron a las calles: algunas por fe, otras por curiosidad, muchas simplemente por estar.

La primera misa, como había hecho su antecesor Juan Pablo II, la ofició en la Plaza de la Revolución. De espaldas al Teatro Nacional, el sumo pontífice tenía a su izquierda la silueta gigante del Che Guevara y, unos metros más allá, la de Camilo Cienfuegos; a su derecha, el monumento a José Martí. Un montaje que solo en esta isla de lo real maravilloso podía suceder sin que nadie se preguntara demasiado por esa mezcla de ideologías y de credos.

En la Plaza, devenida en una gigantesca misa, se respiraba tanto fervor como desconcierto. La inmensa mayoría eran feligreses llegados de distintas latitudes. Había gente que rezaba, y también gente que bostezaba (porque era muy temprano la actividad). Hasta hubo quienes no sabían muy bien por qué estaban allí, pero igual se quedaban. “Un papa en vivo y directo no se ve todos los días. Y el cubano, si algo tiene, es que es curioso por no decir chismoso”, recuerdo que me dijo una joven, en tono de humor y sin pinta alguna de profesar el catolicismo, al final de la liturgia.

Durante su visita de cuatro días a Cuba, el papa no solo estuvo en La Habana, sino que también celebró misas en Holguín y Santiago de Cuba, acercándose a las comunidades del oriente del país con gestos de fe y reconciliación.

Si en las misas y en los actos oficiales se imponía un tono ceremonioso, las calles cubanas por esos días eran otra cosa: una mezcla de algarabía popular y espectáculo cuidadosamente organizado. Lo mismo ocurría en muchos países que recibían al papa, claro. Pero en Cuba esa combinación tenía un sello único: el de la espontaneidad cubana, esa capacidad de apropiarse de lo ajeno y convertirlo en propio, de sacralizar y profanar a la vez.

El 22 de septiembre, cuando Francisco partió rumbo a Estados Unidos, el país volvió casi abruptamente a su rutina. Los carteles comenzaron a desaparecer: algunos arrancados, otros guardados como recuerdo. Las calles recuperaron su ritmo habitual: colas, guaguas, reguetón, calor. Pero algo había quedado, porque en Cuba, incluso los pocos no creyentes, celebran.

No hay que olvidar nunca que esta tierra, bendecida por tres papas, es un lugar único donde lo extraordinario —cuando ocurre— se vive como fiesta, como ritual, como crónica inevitable. Y en esos días de septiembre de 2015, lo que hubo fue una fiebre papal.