Las risas y el murmullo se escuchaban segundos antes de que el grupo de adolescentes doblara por una de las esquinas de la avenida Infanta, donde yo, cámara en mano, buscaba algún instante cualquiera de la mañana habanera. El grupo, con la espontaneidad propia de la edad, no tardó en advertir mi presencia. Entre carcajadas, uno soltó: “Fotógrafo, tira pa’ca”. Al girarme, los encontré posando: distendidos, radiantes, cargados de vida.

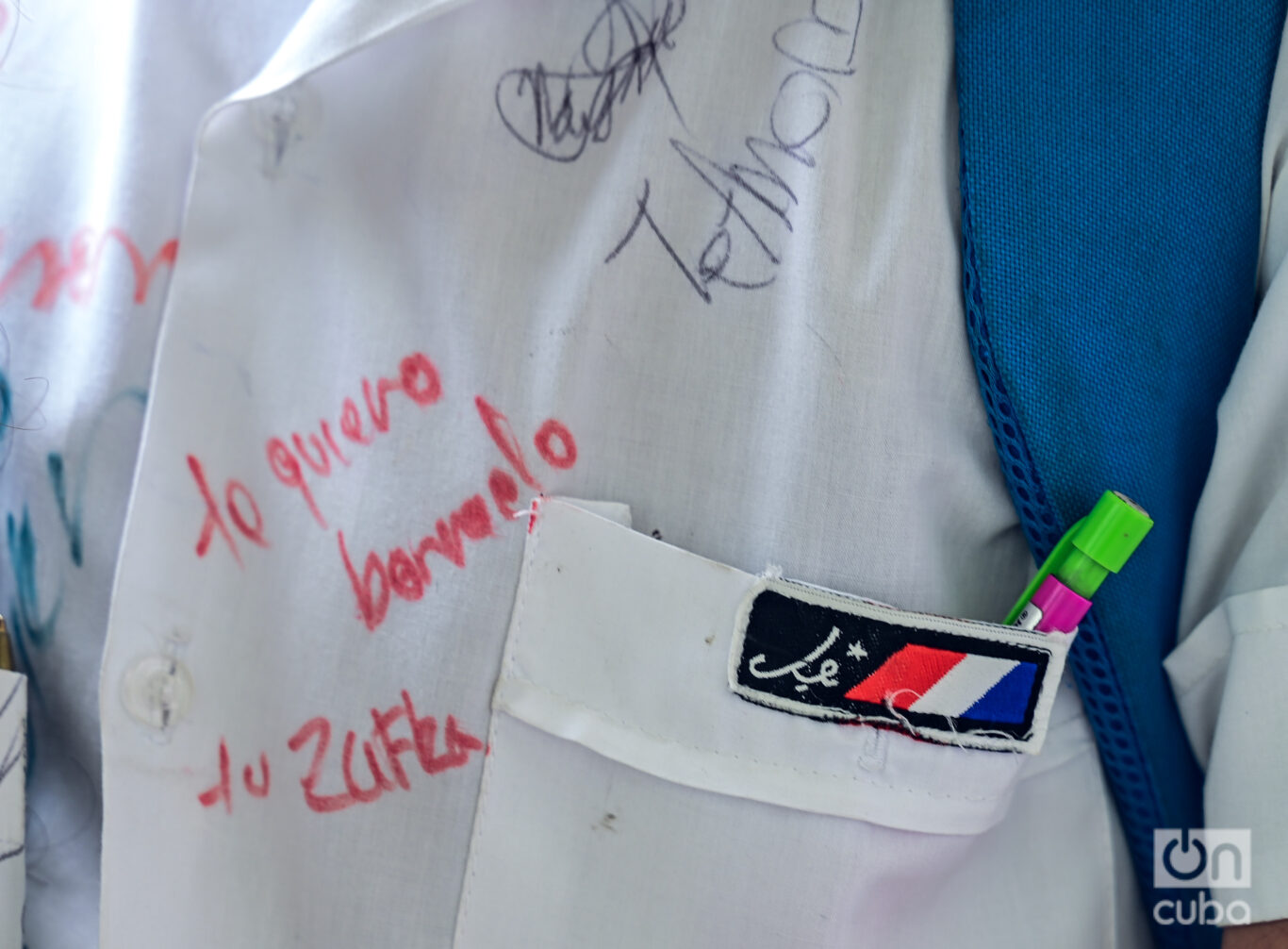

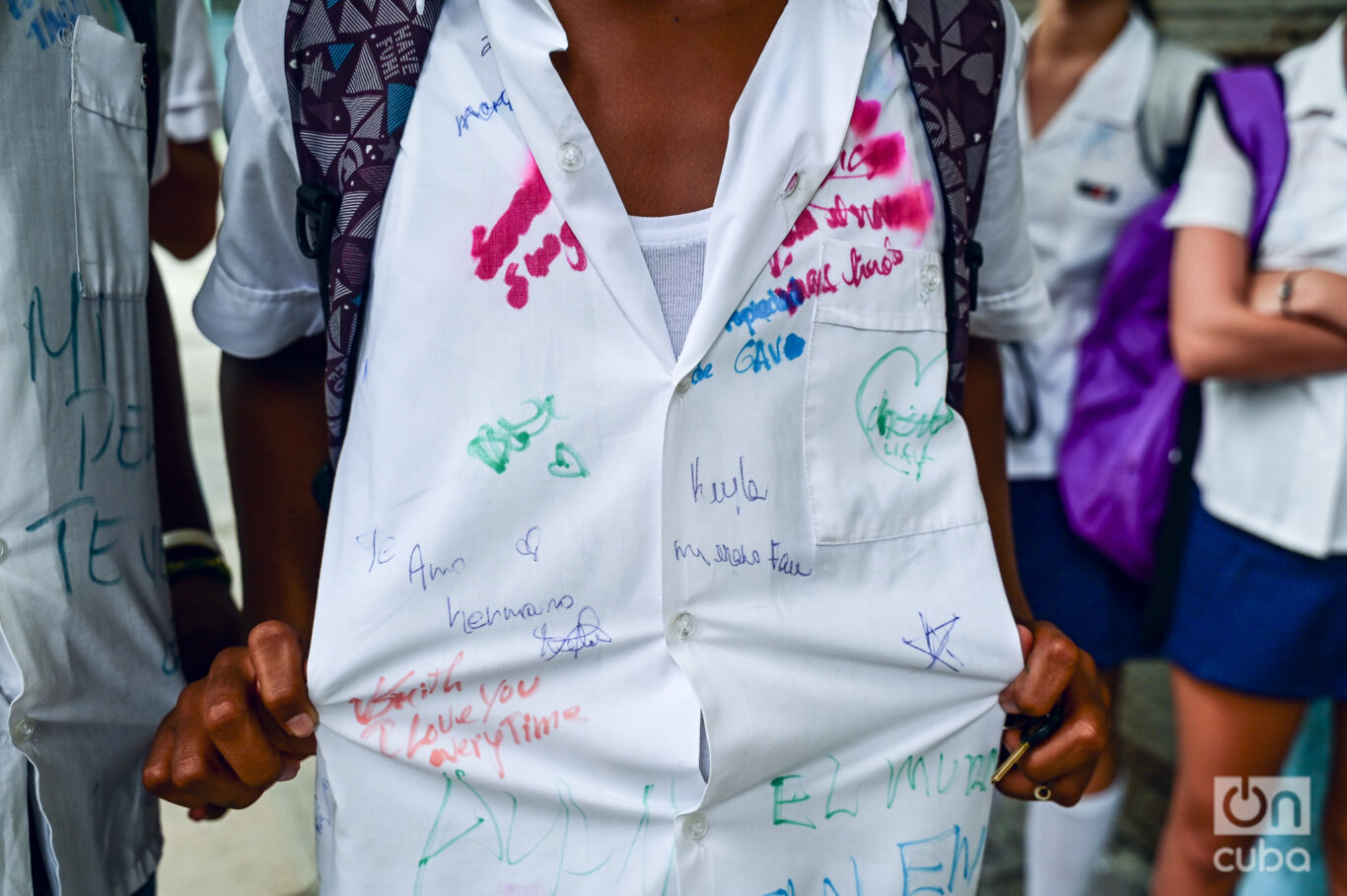

Estaban uniformados, pero sus camisas blancas de estudiantes de secundaria básica, estaban llenas de coloridas firmas y mensajes.

Venían de su último día de curso escolar, y último día en ese nivel de enseñanza. Cada trazo en las camisas simbolizaba una despedida inevitable que, aunque el momento era todo alegría, con el paso del tiempo se convertiría en dejos de melancolía.

Acepté la invitación y comencé a fotografiarlos. Primero en grupo, con las manos alzadas, simulando un grito de victoria. Luego, de a uno, en poses que mezclaban inocencia y un intento precoz de lucir adultos. Por parejas, más serios, a veces tímidos, besándose.

A nuestro alrededor la ciudad seguía su rutina. Infanta vibraba con su propio ritmo: el claxon de un almendrón, el pregón de una vendedora ambulante, la cola inmensa en algún establecimiento gastronómico, el calor incesante de junio. Pero mis fotografiados parecían ajenos a todo. Ese día el mundo giraba en torno a ellos y a esas camisas, que contenían una historia compartida.

“Mira, tira otra, con mi novia”, me pidió uno mientras abrazaba a su chica. El clic de mi cámara fue acompañado de más risas y de una carcajada colectiva cuando alguien tropezó intentando saltar al mismo tiempo que los demás. La alegría era contagiosa.

Mientras ajustaba el foco de mi cámara, de reojo reparaba en los escritos en sus uniformes. Letras torcidas y corazones se mezclaban con frases como “Nunca te olvidaré”, “Promesa de amigos para siempre” y algún que otro mensaje que solo ellos entenderían.

Ahí estaban inmortalizados años de chistes en común, de confesiones apuradas en los pasillos, quizá de amores fugaces que nunca pasaron de un susurro en la última fila. Cada mensaje era una declaración pública de emociones privadas.

Con los años, esas prendas serán mucho más que simples camisas de uniforme. Algunos las conservarán y se transformarán en reliquias, símbolos palpables de una etapa que, aunque breve, marcará para siempre sus vidas. Las camisas retendrán el aroma de la tinta de aquel día, y los suspiros de una Habana adolescente que, como ellos, no se detiene pero siempre recuerda.

Lo sé porque a mí también mis compañeros de curso me firmaron la camisa hace más de veinte años. La prenda se perdió en alguna de las tantas mudanzas de mi vida. La inmensa mayoría de quienes estamparon su mensaje ahora están dispersos por el mundo, al igual que yo.

A estos chicos, habitantes de un duro presente marcado por la emigración en masa, probablemente les suceda lo mismo. Por eso, entre foto y foto, entre risas, me atreví a darles un consejo: “Cuiden esas camisas. Guárdenlas muy bien y llévenselas a donde los lleve la vida”. Cuando la nostalgia los embargue, podrán desempolvar esta tela y releer los mensajes. Será como viajar en el tiempo y volver a estar cerca de los amigos, y de esta edad.

Poco después, el grupo se despidió con un coro improvisado que mezclaba fragmentos de reguetón con consignas escolares. Se alejaron como llegaron: entre risa y bullicio, sin saber que, con cada paso, se adentraban un poco más en la adultez. Y yo, al bajar la cámara, me quedé un momento observando cómo desaparecían en dirección al malecón, donde las olas del mar salpican como bendición.