En la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos abundan hechos y nombres no suficientemente conocidos a ambos lados del Estrecho, pero a pesar de ello presentes en todas las ramas del saber y la actividad humana. Evidentemente, el conflicto ha ocupado la mayor parte del horizonte visual. Y al combinarse con otros factores, ocurre ese capítulo de la desmemoria que suele llamarse olvido.

Pero el olvido habla cuando se le interroga. Ahí está para probarlo Jeanette Ryder (Wisconsin, 1866-La Habana, 1931), una cristiana llegada a capital a sus 31 años, durante la primera intervención militar, sin otro propósito que ayudar a los necesitados, paliar en lo posible los efectos humanos de la Guerra Grande y de la reconcentración de Weyler, empezando por asistir a niños sin amparo filial que deambulaban por las calles robando o, en el mejor de los casos, vendiendo periódicos o pidiendo limosnas.

En esa labor estuvo esa joven más bien menudita hasta que poco después de arriada la bandera de su país e izada la de la estrella solitaria –lo que ocurrió el 20 de mayo de 1902 en el Castillo de los Tres Reyes del Morro–, tomó quizás la decisión más importante de su vida: no regresar a su tierra natal, echar su suerte con los pobres de la Tierra y seguir trabajando en una isla tan lejos y a la vez tan cerca de la cultura en la que había venido al Reino de este Mundo. En efecto, en 1906 dio un paso más allá al fundar en La Habana el Bando de Piedad, institución dedicada a proteger niños, animales y plantas con un lema de absoluta contemporaneidad: “Nosotros hablamos por los que no pueden hablar”. Y con una misión que hoy llamaríamos, sin vacilar, de trabajo social al proyectarse hacia pobres, niños, ancianos y mujeres que entonces llamaban “de la vida”.

Desde allí también protegieron a perros y gatos callejeros, lucharon contra su maltrato y, andando el tiempo, llegaron a establecer dispensarios y clínicas para atender gratuitamente a las mascotas de personas de bajos recursos.

Jeanette Ryder y el Bando de Piedad merecen algo más que los dos sellos conmemorativos emitidos por el Ministerio de Comunicaciones de la República en julio de 1957. Su obra espera por un estudio que subraye y socialice su contribución a la sociedad cubana en contextos donde los poderes establecidos le dieron la espalda a esos problemas entre crisis estructurales y mojigangas, pero a contrapelo de una cultura de la civilidad y la eticidad que, sin dudas, la activista estadounidense y sus colaboradores del patio contribuyeron a fomentar, codo con codo. Y será uno que de a conocer la labor de quienes la mantuvieron viva incluso después del fallecimiento de su fundadora, el 11 de abril de 1931.

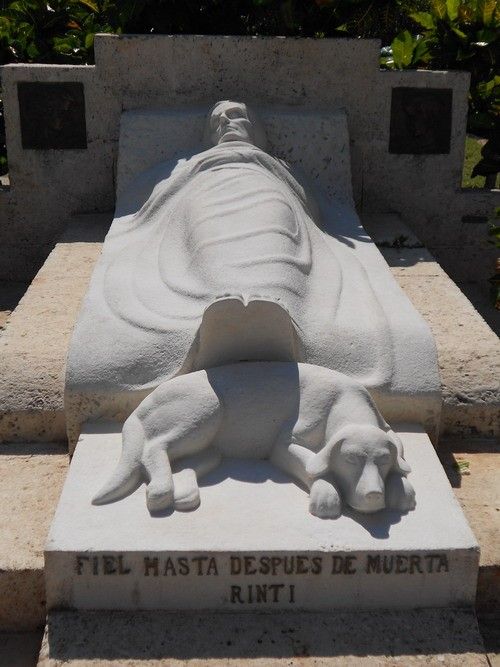

En su tercera edad tenía una mascota, Rinti, con la que iba a todas partes. La tradición oral, originada en los trabajadores del cementerio de Colón –pletórico de historias como esas que se hacían alrededor del fuego–, narra que después de su muerte, Rinti se echó a los pies de la tumba de su ama, rechazando la comida y el agua que le llevaban hasta que un día, finalmente, murió. Lo enterraron a sus pies.

Trece años después se colocó en el lugar donde reposan sus restos una escultura que muestra a un perro echado precisamente a sus pies. Se le conoce con el nombre de la tumba de la fidelidad.

El más justo del mundo.

![]()