Diego Velázquez sobrevivió a casi todo. A la ardua tierra segoviana, a batallas medievales, al borrascoso viaje a través del océano, a choques contra fieros guerreros del Caribe y a enfermedades de la época, pero perdió el escudo frente a la ira. Fuentes documentales sugieren que el conquistador español y primer gobernador de la hoy isla de Cuba —entonces Fernandina, por la gracia de Colón— no logró recuperar el ego herido por la felonía de su patrocinado Hernán Cortés, quien le usurpó la gloria de Adelantado de Yucatán. Ha dicho Ciro Bianchi que Velázquez “murió de envidia”. Ahora diríamos “por estrés”. Quien siembra vientos recoge tempestades.

Días tempestuosos se viven en Cuba aún cinco siglos después. Tal vez por eso la agenda nacional se pasó por alto la evocación a los 500 años de la muerte de Velázquez. No fue así para los santiagueros, tan ligados a ese nombre. Historiadores, museólogos y apasionados de la historia local tuvieron a bien citarse en el Museo de Ambiente Histórico Cubano para disfrutar de la peña Rarezas Historiográficas, evento periódico que desde hace más de un año viene realizando la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba, y que esta vez fue concertado para recordar al más hidalgo de una facción de colonizadores ávidos de fama y fortuna; y más conocido por ser el fundador de villas con nombres santos que han sobrevivido convertidas en ciudades.

El conversatorio, llevado con acierto por el doctor Ricardo Hodelín, autor del libro Las enfermedades de José Martí, y teniendo como conferencista de lujo a la maestra de generaciones Olga Portuondo, multipremiada historiadora de la ciudad y poseedora de una obra prolífica, sirvió para reavivar —mediante la exposición de citas bibliográficas, anécdotas y documentos prácticamente inexplorados— el debate intelectual sobre la huella de esta figura controversial, objeto de análisis que no se han cerrado, y que tal vez no se cierren nunca.

Controversia histórica

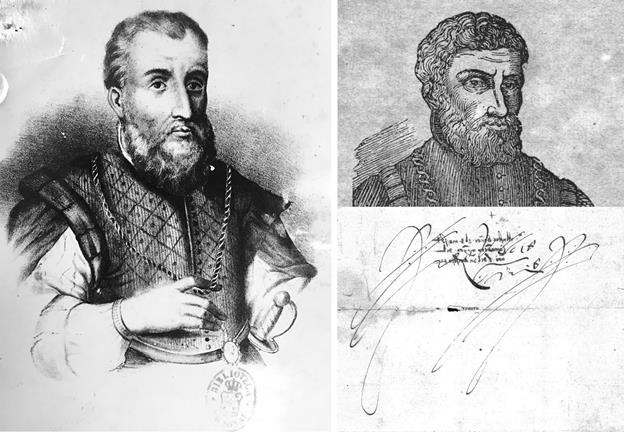

Diego Velázquez de Cuéllar nació en la provincia de Segovia entre 1464 y 1465. No hay mayores datos sobre su infancia y juventud, aunque a juzgar por su nivel cultural y la decena de parientes directos que pasaron a las Indias atraídos por él, se conjetura que pertenecía a una familia de linaje aristocrático. Perfiles biográficos aseguran que adquirió experiencia militar en la guerra de Granada, y más tarde fue capitán del ejército español en Nápoles, Italia, antes de establecerse en Sevilla, donde trabó amistad con Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón.

Por mediación de este, en septiembre de 1493 se hizo a la mar en el segundo viaje de Cristóbal Colón al llamado Nuevo Mundo. Entonces rondaría los 30 años. Ya para noviembre se asentaba en La Española, donde fue capitán de Nicolás de Ovando, recibió repartimiento de indios, empezó a amasar fortuna y a ganar prestigio entre sus compañeros, hasta convertirse en fundador y teniente de gobernador en Salvatierra de la Sabana, cerca de Cabo Tiburón, al suroeste de la isla (parte que actualmente ocupa Haití).

En el tercer volumen de su Historia de las Indias, el encomendero Bartolomé de las Casas, quien lo conoció de cerca, dejó un magnífico retrato: “Era muy gentil hombre de cuerpo y de rostro, y así amable por ello, algo iba engordando, pero todavía perdía poco de su gentileza; era prudente, aunque tenido por grueso de entendimiento”. En relación al carácter, agregó que su “conversación era de placeres y agasajos”, que “a sus tiempos sabía guardar su autoridad y quería que se la guardasen”, y aunque tenía “arranques de ira” sabía recomponerse. “Si se enojaba, temblaban los que estaban delante de él, y quería que le tuviesen siempre toda referencia, y ninguno se sentaba en su presencia, aunque fuese muy caballero y todo lo perdonaba pasado el primer ímpetu, como hombre no vindicativo, sino que usaba su benignidad”.

Cuando Diego Colón —hijo del almirante— fue investido Virrey de las Indias en La Española, posó los ojos en Velázquez por ser “el más rico y muy estimado entre los que acá de los antiguos de esta isla”, y por “tener mucha experiencia en derramar o ayudar a derramar sangre de estas gentes malaventuradas”, según las propias palabras del fraile dominico. Por instrucción real, Diego Colón acabó nombrando al tocayo emisario para explorar la vecina Cuba. La determinación de la fecha aproximada en que Velázquez pasó a Cuba ha dado margen a una larga controversia.

El eminente historiador Fernando Portuondo afirmó en su Historia de Cuba 1491-1898 que el viaje aconteció: “en una fecha que hasta ahora no ha sido posible precisar con exactitud, pero que necesariamente se encuentra a mediados del año 1510”. La hipótesis fue compartida por la doctora Hortensia Pichardo, quien sostuvo que debió ocurrir durante los primeros días de junio de 1510, basada en una carta oficial fechada el 11 de junio de ese año en la que Diego Colón participaba al rey Fernando El Católico la reciente partida del capitán Velázquez. En 1919, tras revisar documentación concerniente en el Archivo de Indias, la investigadora estadounidense Irene A. Wright no vaciló en acuñar “finales del año 1510 o principios de 1511”. Mientras, Bartolomé de las Casas testimonió la partida en 1511.

El caso es que Velázquez zarpó con cuatro naves y un contingente de 300 hombres, entre los que se alistaron el padre Las Casas, Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo, Juan de Grijalva, Francisco Hernández de Córdoba, Cristóbal de Olid y sus secretarios Andrés del Duero y Hernán Cortés. En el primer tomo de sus recurridas Crónicas de Santiago de Cuba detalló Emilio Bacardí: “se dice que la bandera de los buques llevados por Velázquez era de color verde, con una cruz negra en el centro, y a los lados una F y una I: Fernando e Isabel”.

Poder sin gloria

Desembarcó por un punto de la costa suroriental al que nombró Puerto de Palmas —presumiblemente uno de los bolsones de la amplia bahía de Guantánamo—, y emprendió travesía tierra adentro, rompiendo tupidos bosques y sojuzgando comunidades nativas, hasta sentar campamento en un elevado contorno de montañas y ríos paradisíacos donde Colón había hincado la Cruz de Parra, en 1492. Así nació la primada ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa.

A pocos meses hizo traer a su prometida, María de Cuéllar, hija del contador mayor Cristóbal de Cuéllar y su pariente lejana. Con ella contrajo el primer matrimonio católico del que se tenga noticia en Cuba, pero la bienaventuranza le duró menos de una semana: “Y un domingo celebró sus bodas con gran regocijo y aparato, y el sábado siguiente se halló viudo, porque se le murió la mujer, y fue la tristeza y luto, más que la alegría”, de tal tinta dio fe de la tragedia el cura indigenista en sus apuntes. Nunca más se casó ni tuvo hijos.

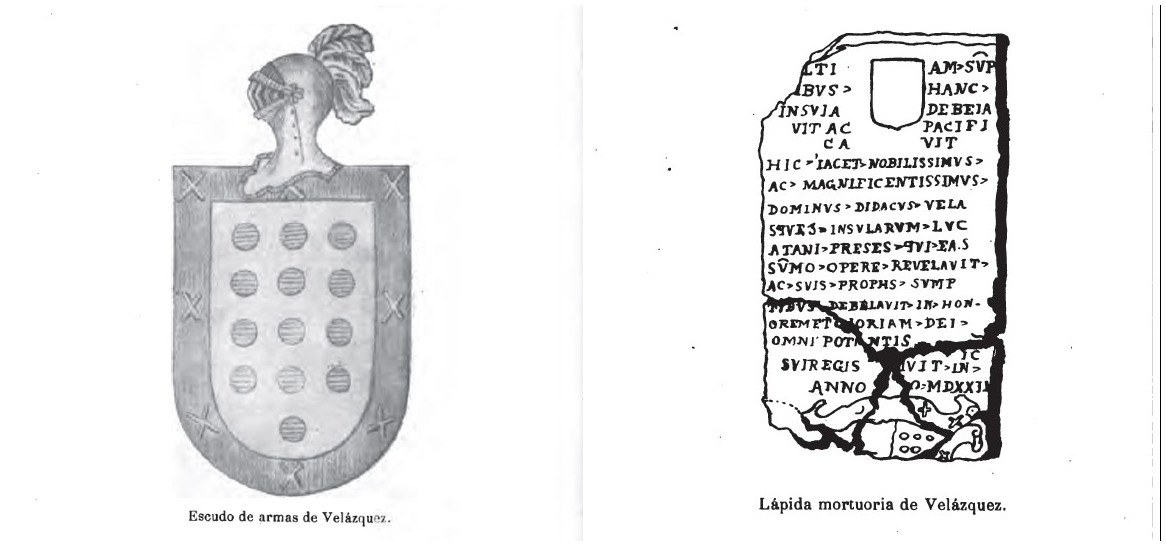

En la continuidad de aquella invasión que lideró a la sombra de la espada y la cruz —paroxismo devenido proceso aterrador y sangriento que diezmó a una población autóctona estimada en 112 000 aborígenes— fundó además de Baracoa, las villas de San Salvador de Bayamo, Santísima Trinidad, Sancti Spíritus, Santa María del Puerto Príncipe, San Cristóbal de La Habana y Santiago. En esta última instaló la capital y fijó residencia, consolidando su posición política, social y económica. Dicha apostura se acrecentó todavía más con el título de repartidor general de indios de Cuba, conferido en recompensa a sus servicios como funcionario real y que le otorgaba cierta autonomía respecto a la jurisdicción del virrey Diego Colón. Para mayor mérito, el 13 de noviembre de 1518 obtuvo el título de Adelantado y gobernador de “todas las tierras que descubriese e hiciese descubrir”. Esto implicaba la posibilidad de administrar dichos territorios en nombre del rey.

Precisamente basado en dicha potestad envió a su mano derecha y compadre, Hernán Cortés, a la conquista de México en noviembre de 1518. Pero este, apenas tuvo ante el prisma de sus ojos la oportunidad de su vida, se olvidó de promesas y abrazos. Sin mirar atrás decidió rebelarse y quemar las naves —de ahí la trascendental frase—, para declararse capitán ante sus hombres, instituir cabildo e iniciar la empresa colonizadora por cuenta propia. Con maña diplomática escribió de inmediato a la corte declarándose leal y fiel vasallo y pintando al gobernador de Cuba como un tipo avaricioso que solo actuaba en beneficio personal y no en servicio de Su Majestad. Esto sumió a Velázquez en una costosa e interminable campaña para castigar al judas, primero; y luego para limpiar su imagen manchada ante toda España.

En esa brega se le fueron unos cuantos cofres y la vida. Los varios meses de pleitos contra el extremeño y de sobrellevar un juicio de residencia —el cual consistía en someterle a una revisión de sus actuaciones como gobernante y escuchar los cargos que pudieran presentarse en su contra—, llevado por el notario Juan Altamirano, acabaron por ofenderlo y mortificarle el carácter. Para colmo de mala suerte había llegado a Cuba creyendo que era una mina de oro —como lo fueron México y Perú, por ejemplo— y no consiguió las abundancias imaginadas.

El final del culebrón es harto conocido: el nuevo rey Carlos V consintió el triunfo de Cortés, lo que significaba una sanción tangencial al Adelantado. En una cédula real firmada el 15 de mayo de 1522, el monarca prohibía a ambos seguir la querella y, por si no bastara, envió a un par de emisarios con órdenes expresas de pregonar la sentencia por las callejuelas de Santiago. Así se cumplió en mayo de 1523 “con trompetas, y Diego Velázquez de pesar cayó malo”, extractó el investigador Leocésar Miranda en Santiago de Cuba. Fundación y primeros años, volumen de obligada consulta si se pretende adentrar en el siglo XVI santiaguero.

El testamento desconocido

Tomando como referencia documentos originales, Miranda anotó en dicha monografía que a inicios de junio de 1524 “los males y sufrimientos” agravaron el estado de salud de Diego Velázquez. Deprimido, enfermo y malencarado expiró el 12 de junio de 1524, si bien hay autores que asientan el fallecimiento en la noche anterior. Se dice que las pesadumbres atragantadas y las expectativas cumplidas a medias le provocaron una apoplejía irremediable.

De “cuerpo presente” y “estando en las casas de la morada del muy magnífico señor Adelantado” se verificó el oficio testamentario. De acuerdo con lo reseñado por Bacardí en sus citadas crónicas: “Velázquez murió en la casa que ocupaba, en la calle que es hoy Santo Tomás esquina a Heredia, lindando con el arzobispado actual”. No podía culminar su epopeya terrenal de otra manera que por el peso de la contrariedad y sosegadamente rodeado por adeudos cabizbajos. Rondaría los 60 años. Pero ni después de muerto consiguió librarse del infortunio.

En su testamento —que vio la luz hacia 1920 dividido en tres números de El curioso americano, revista habanera de todo género de notas interesantes— formuló en castizo (cuya ortografía original respetamos en las siguientes citas): “mando que si yo falleciese a Dios fuese servido de me llevar en esta Ysla Fernandina, que mi cuerpo sea sepultado en la Yglesia Mayor de la Cibdad de Sanctiago en medio de la capilla della, xunto a las gradas del altar, donde se faga un enterramiento que sea onrrado”. Asumiendo su última voluntad allí fue enterrado, después de una misa con pan y vino, y un pomposo funeral en el que doce pobres escogidos al azar debieron escoltar el cortejo llevando hachas de cera encendidas a cambio de limosnas, mientras las campanas rasgaban el aire con sus toques de agonía.

Mas no sería suficiente. Sus postreros pedidos revelan un intento desesperado “para que mi alma pueda tener folganza e vida perdurable en la gloria celestial, e porque delante del dyvino acatamiento pueda mi anima parescer más lympia e con menos gravedad de pecados. Asimismo, ordenó quen los nueve días primeros después que yo falleciese, digan en cada un día de la mañana una misa de requien cantada; y quizás retomando sus días pasados en Santo Domingo, reclamó que se dieran allá otras cien misas por las animas de las personas a quien yo fice e fecho algunos dapnos o agravios”. No escatimó. Como para no olvidarse de él ni de su señora madre jamás.

Datos mucho más relevantes ofrece este testamento prácticamente ignorado incluso por curtidos historiadores. Y es que lejos de lo referido acríticamente por algunos artículos, Diego Velázquez no murió “pobre”; si acaso “arruinado” en su dignidad. Tenía deudas de dos mil pesos oro con sus majestades y otras de diversa magnitud con una docena de cofrades, todas las cuales mandó a sus albaceas saldar con “la mayor diligencia y brevedad posibles”, así fuera “una bota de vino” que le hubiesen facilitado para algún festín ocasional. A pesar de los 45 mil pesos oro que invirtió en la aventura mexicana, en el instrumento testamentario —compuesto por más de 20 páginas en su versión impresa, vaya usted a calcular el manuscrito original— queda claro que dejó a lo largo y ancho de la isla un patrimonio considerable dispuesto por 19 estancias, cientos de esclavos, hatos y conucos; miles de cabezas de ganado y animales de corral; baúles de oro fundido, plata labrada, joyas y atavíos de diversa índole.

Tras la huella del Adelantado

Muchos años después, el 26 de noviembre de 1810, mientras se ejecutaban labores reconstructivas de la catedral santiaguera, fue descubierta a siete pies de profundidad una lápida mortuoria con ornamentos y una curiosa inscripción en crudo latín en la que pudo leerse: Diego Velázquez. Sin embargo, no hubo rescate de osamenta asociada. Un fragmento de la losa sería empleado posteriormente para conformar la llamada Piedra de la Constitución en 1812, que se conserva en el Museo Bacardí. Ya en los años 2000 un equipo de trabajo de la Oficina del Conservador de la Ciudad efectuó una intervención arqueológica a fin de localizar los restos, pero el intento resultó infructuoso. Hasta hoy seguimos sin noticias de su paradero.

Si se le pregunta a los santiagueros sobre el susodicho personaje, a excepción de contados entendidos en la materia, la mayoría indica maquinalmente a la inconfundible casona de dos plantas, ventanales antiguos y fachada de sillares rugosos y despintados, que se erige a un costado del emblemático Parque Céspedes, corazón de la urbe. La voz popular la apoda “casa de Diego Velázquez”. Uno comprende entonces que la elección del lugar para la cita conmemorativa resulta justificada.

No obstante, el valor patrimonial del inmueble no responde exactamente a que haya vivido o muerto allí el célebre caballero. Semejante atribución parece más cosa de imaginario o anhelo romántico que posibilidad verídica de que haya resistido hasta nuestros días estructura alguna de la época en que era elemental la “arquitectura del bohío”. Lo más probable es que Velázquez haya vivido en alguna casa de tablas y guano.

Auténtico vestigio arqueológico que conecta la memoria contemporánea con la época primigenia, la sede actual del Museo de Ambiente Histórico Cubano se considera la vivienda más antigua en Cuba, pues su construcción se ha calculado alrededor de la década de 1530. Al interior, el inmueble parece una casa encantada.

A través del montaje museográfico cargado de muebles, fanales y reliquias variopintas, mamparas, colgadizos, horcones de madera, aromas a añejo y el presunto horno de fundición del oro, se escuchan las voces graves y místicas del tiempo evocando los exóticos encantos de aquellos primeros siglos cubanos. La asombrosa colección incluye una carta original de 1520, en la que el rey Carlos V autoriza a Velázquez a trasladar piezas de armería a Santiago.

Las huellas del conquistador en la capital oriental conducen también al Balcón de Velázquez, levantado sobre las ruinas del denominado Fuerte del Adelantado, en la calle San Juan Nepomuceno —Corona equina San Basilio en la actualidad— y que, por su peculiar configuración ajustada a la topografía, funcionaba estratégicamente como atalaya de observación del tráfico marítimo en la bahía, a fin de advertir posibles ataques piratas. Debido al hermoso paisaje que este punto regala, se mantiene como mirador-terraza donde se realizan actividades turísticas y culturales.

Aún 500 años después, Diego Velázquez parece atravesar los pasadizos del tiempo como un alma que se debate entre la maldición y el misterio. Santiago de Cuba, la tierra que lo adoptó en sus últimos días, se encapricha en esconder sus restos y solo parece enseñar su rostro más parco.

Mucha historia esconde y regala todavía Santiago. Necesita que sea, como en este caso, bien contada.