|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Hay historias que carecen de patente. Como esta. La Guayabita del Pinar, una bebida nativa que conquistó paladares en Cuba y más allá, es el vivo ejemplo de que mito y realidad navegan a veces por los océanos del tiempo como un mensaje preso dentro de una botella.

Por lo remoto e impreciso de su origen —envuelto en un halo de misterio y versiones—, así como por el rosario de decadencias que ha hundido a esa industria local, ha de elaborarse esta sucinta biografía mezclando, en dosis balanceadas y con un desafío similar al de aquellos químicos de monte, las gotas del saber popular y los extractos de la documentación probatoria.

Según cuenta la leyenda, en las vegas de Pinar del Río habrían madrugado —sin sospecharlo— a los maestros roneros de Oriente y hasta al mismísimo Bacardí, el rey de los rones de antaño. No es que los cultivadores de tabaco tuvieran expresas nociones de alquimia etílica, sino que les sobraba frío cuando los aires invernales taladraban hasta los huesos en los amaneceres de cosecha.

A esa hora la sangre reclamaba fuego, pero el paladar pedía algo menos seco y áspero que el aguardiente puro de caña. Así que anónimos vegueros empezaron a experimentar —incluso se dice que desde el siglo XVIII, o tal vez antes— fórmulas tan diversas como los paladares que las degustaban, sumergiendo ciruelas, pasas y toda clase de bejucos medicinales en bidones de alcohol rociados con azúcar.

Se atribuye a Genaro Rivera, natural de Asturias y “aplatanado” en Vueltabajo hacia el siglo XIX, la chispa de arrojar al tonel de aguardiente aderezado con cáscara de limón, vainilla, hierbabuena, resedá y toronjil, un puñado de guayabita del pinar macerada: la frutilla que, por su aroma y dulzor, solía atraer a guajiros y puercos jíbaros a la arboleda.

Como sugiere su nombre, la guayabita recuerda a la guayaba común, solo que tiene forma de baya ovalada, poca pulpa y no es más grande que una aceituna. “La guayabita es del tamaño de una cereza, de olor y sabor como la guayaba del Perú, pero más dulce”, describía Jacobo de la Pezuela en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de la isla de Cuba.

Es el fruto del guabayito, en código botánico Psidium guayabita y perteneciente a la familia Myrtaceae. Se trata de un arbusto endémico de la región occidental —aunque en el pasado se reportaba en la jurisdicción de Sancti Spíritus e Isla de la Juventud— que crece silvestre en suelos arenosos y ondulados bajo los pinares, por lo cual se le denominó guayabito de pinar.

Luego de dejar su caldo en reposo por algunas semanas, Genaro Rivera lo dio a probar a parientes y amigos. A estos no solo les pareció un líquido novedoso, sino exquisito. Ni corto ni perezoso, el asturiano montó un kiosco para su venta y ganó sus “perras gordas” (apelativo de la peseta española entonces). Sin embargo, lejos estaba de imaginar que ese primitivo licor se convertiría, con el añejo de los siglos, en una bebida del paraíso: en símbolo de identidad, como el whisky escocés o el vodka ruso.

Lo cierto es que —eso sí resulta tácito en la historia oral y la papelería— el brebaje doméstico pudo haberse desvanecido como un tabaco inmolado bajo la ley del fósforo, o quedar restringido al ámbito recóndito del veguerío, si no hubiera entrado en juego el genio de Lucio Garay, el comerciante de origen vasco a quien Genaro Rivera vendió su “fórmula secreta” por un doblón de oro.

Un clavo en el zapato

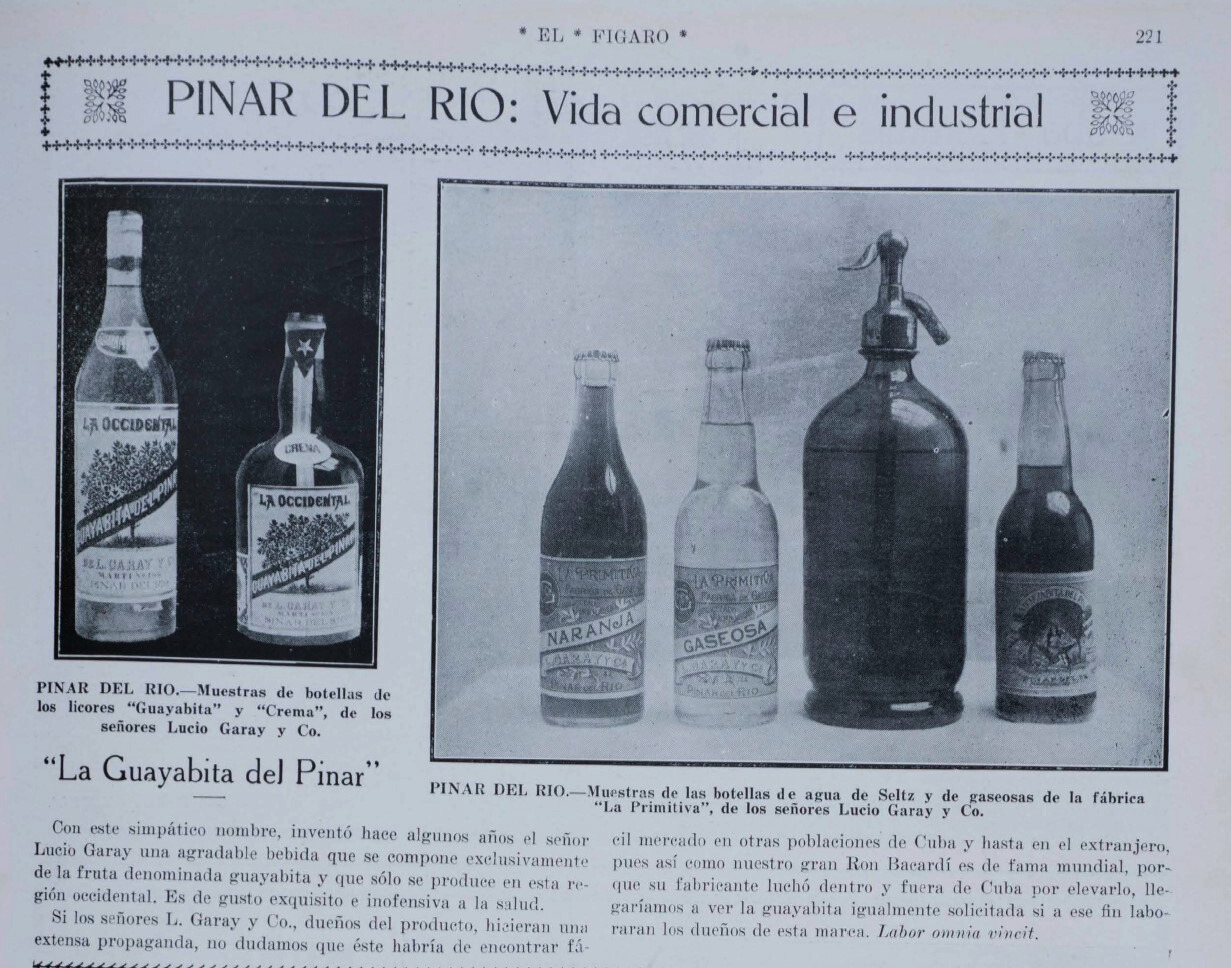

Lucio Garay dotaría de etiqueta industrial a aquel elixir artesanal, mejoraría su calidad con constantes adiciones y refinamientos, y lo catapultaría de trago tabernario y forastero al consumo urbano; además de sembrar en el imaginario social su notoriedad como bebida folclórica de la gastronomía pinareña, reconstituyente y botella predilecta en las celebraciones.

Nacido en 1871 en el poblado costero de Bakio, a unos diez kilómetros de Bilbao, Lucio Garay Zabala creció presenciando la ancestral ceremonia de maceración de la uva para preparar el famoso txakoli (o chacolí, vino blanco, afrutado y ligeramente espumoso que se produce todavía en el País Vasco). Como muchos de su generación, el joven aldeano se propuso viajar a la isla de Cuba con el sueño de hacer una rápida fortuna, precisamente en el giro de la licorería.

Coqueteando con su destino, en alguna fecha que nadie ha podido fijar —entre 1885 y 1891— Lucio embarcó junto a su hermano mayor Fulgencio rumbo a La Habana. Allí los ubica una lacónica referencia en el Diario de la Marina del 15 de marzo de 1892, que los cita como socios de la Costals, Garay y Cía., depósito de licores ubicado en la calle Mercaderes número 33. En poco tiempo el emergente negocio consiguió lanzar la marca de anís El Portador y los coñacs El Globo y La Africana, pero Lucio tenía en mente sus propios planes.

Probablemente buscando un nuevo comienzo o explotar otros nichos de mercado, el joven vizcaíno marchó a Pinar del Río, donde se le conoció primero por su afición a la ópera, su excéntrica participación en competencias de pulsos en las que hacía valer su fuerza, y como orgulloso alistado del Cuerpo de Voluntarios. No obstante, según aparece en el propio Diario, para mayo de 1895 le dieron baja de la institución paramilitar, sin que conste el motivo.

Su pasión latente era la ciencia vinatera. Habiendo comprendido las arraigadas costumbres de los vegueros vueltabajeros y poniendo a prueba su habilidad para los negocios, Lucio Garay olfateó las prometedoras posibilidades de la ya conocida bebida elaborada a base del fruto del guayabito, y apostó su inversión a ese emprendimiento.

Tampoco se puede soslayar que, con el transcurso de los años, diversificó su capital como accionista o propietario de fincas urbanas, almacenes, estanquillos, la vega Charco del Negrito, la mina de cobre La Occidental en Mantua, la Compañía Azucarera Hispano-Cubano y la Compañía Cigarrera de Vueltabajo.

Fuerte físicamente y con sólido renombre, Lucio Garay inspeccionaba el trabajo en su fábrica cuando un viejo clavo inadvertido le atravesó la suela del zapato. Agazapado bajo la piel, el óxido diseminó por el torrente sanguíneo una septicemia que los médicos certificaron como encefalitis y que, el 15 de abril de 1927, terminó causando la muerte del empresario, a los 56 años.

La Casa Garay

Ante la parquedad de la documentación histórica y la ausencia del registro oficial de la patente, se ha tomado el año 1892 como fecha fundacional de la marca Guayabita del Pinar. Tal adopción se basó, sobre todo, en el rótulo “1892-1931” que aún perdura en la fachada de la fábrica, y en fuentes secundarias que aseguran que, para ese momento, las botellas de la Casa Garay ya aparecían en bodegas y vitrinas.

Lógicamente, los primeros años de la flamante empresa fueron un período de prueba y no pocos altibajos. La insurrección del 95, extendida a Pinar del Río, vino a dañar los planes de Garay, pues los campos donde se cosechaba la guayabita quedaron en su mayoría bajo dominio mambí.

El fin de la guerra trajo aparejados nuevos sobresaltos: en represalia por haber sido un destacado contribuyente del Ayuntamiento español y defensor de los intereses de la Corona, su establecimiento fue saqueado, con la consiguiente destrucción de bienes y documentos.

Mas, hombre emprendedor y tenaz, Lucio Garay comprendió que los avatares eran pasajeros y que todo volvería a la calma una vez despejado el temporal. Por eso decidió permanecer en Cuba cuando muchos de sus coterráneos regresaron a España.

Con la idea de reimpulsar el negocio, se asoció con Salvador Baduel y Juan Bautista Aguirre –con quienes ya había fundado un establecimiento de gaseosas en la calle Maceo no. 68– para constituir, el 6 de abril de 1899, la Casa Garay y Compañía, fábrica de bebidas instalada en su propia residencia de la calle Martí no. 104. Pocos meses después, en octubre, contrajo matrimonio con María Regla Mazón Guzmán, natural de Pinar del Río, unión de la que nacieron cinco hijos.

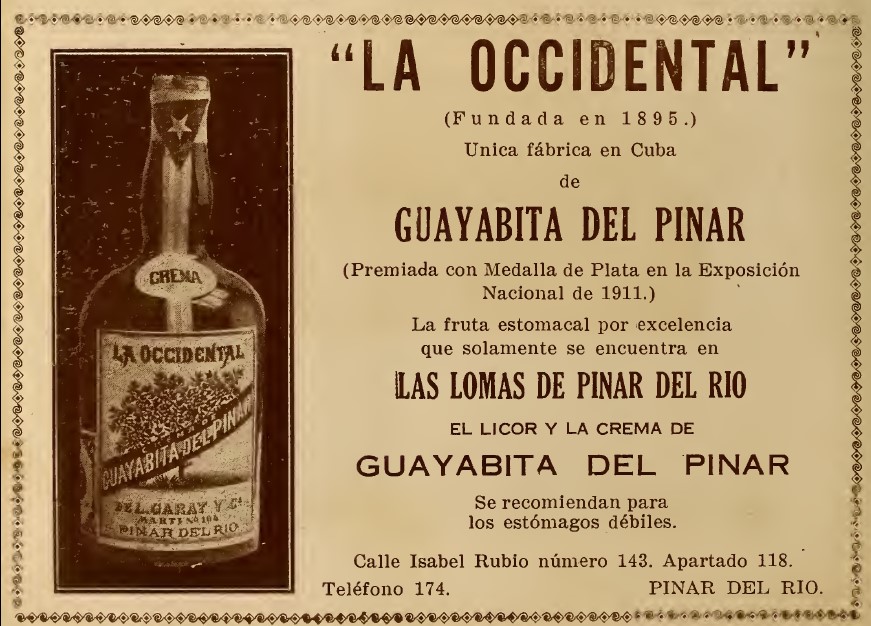

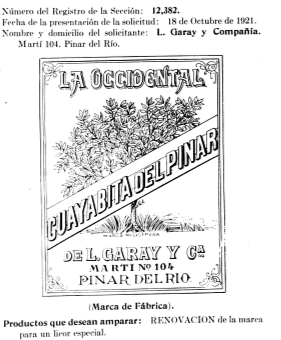

Las idas y vueltas a la notaría para firmar convenios y renovar el expediente de la marca se sucedieron en consonancia con los vaivenes financieros y las dinámicas de desarrollo del consorcio. Disuelta la anterior sociedad, el 3 de marzo de 1904 Lucio Garay inscribió en el Libro de Marcas y Patentes el sello La Occidental, dedicada a la producción de aguas medicinales, gaseosas y licores, que trascendería como matriz de la Guayabita del Pinar. En carácter de propietario universal, dos años más tarde –en octubre de 1906– consiguió la licencia para envasarla y comercializarla con la etiqueta de “licor especial”.

¿Inofensivo y traicionero?

La Guayabita del Pinar se producía en tres variedades: una seca como el ron, otra dulce como un licor, y una en crema. Como algo distintivo, cada botella contiene al menos un par de frutillas en su interior. La Guayabita cobró popularidad por sus magníficas propiedades terapéuticas como tónico, diurético y digestivo; se afirmaba incluso que servía para curaciones y como preventivo ante las picadas de mosquito.

“Es de gusto exquisito e inofensiva a la salud”, consentía El Fígaro en un texto promocional publicado en febrero de 1918. Pero que nadie caiga en esa trampa. La realidad es que, con sus más de 40 grados, el “vinito” era tremendo, lo que se dice “medio traicionero”, y lo mismo que otros rones desafiantes y leguleyos podía conducir a episodios de embriaguez, meter en problemas de discordias y riñas al más “ecuánime” de los bebedores, o lo que para muchos es todavía peor: que la mujer terminara cantándole las cuarenta.

El proceso fabril se ejecutaba de forma manual. El líquido se llevaba de los bocoyes a las tinas de envasado y, de estas, pasaba a las botellas, sin intervención de artilugios mecanizados. Aun cuando la nómina no excedía la veintena de empleados, la industria pronto estabilizó su línea de producción por encima de las 2500 botellas mensuales. Asimismo, se elaboraban vinos –el vino base se convertía en moscatel, ajenjo, dulce y quinado–, anís, coñac, vinagre, refrescos y perfumes.

Por ejemplo, en su edición de noviembre de 1912, el Boletín Oficial de Marcas y Patentes de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo detallaba de esta forma la estampilla del refresco:

“Consiste la marca en un semi-óvalo formado en su parte superior por una cinta en forma de orla en cuyo centro se lee ‘La Guayabita del Pinar’; debajo de este y en su centro aparecen dos guayabos, de los cuales pende una hamaca en la que se halla reclinada una india ostentando en su izquierda una copa. De izquierda a derecha se lee ‘Refresco delicioso a base de la Guayabita del Pinar’, y después ‘Preparado exclusivamente por L. Garay y Ca’. Cierra el semi-óvalo horizontalmente la palabra ‘Pinar del Río’, debajo de esta un bigote tipo de imprenta del mismo tipo de las letras que integran la marca”.

La calidad de la Guayabita del Pinar, bebida estrella de la Casa Garay, comenzó a ganar prestigio y demanda dentro y fuera de Cuba. En 1911, la variedad seca ganó el Gran Premio en la Exposición Nacional de Licores Cubanos celebrada en La Habana. Pero su consagración vendría con el tercer lugar obtenido en la Feria Internacional de Roma en 1924, y la medalla de oro conquistada en la Feria Internacional de Plovdiv, Bulgaria, en 1988.

Tapón de corcho

Los secretos de tantos éxitos acabaron escabulléndose por los laberintos del ayer. Tras la muerte del padre fundador, su hijo Lucio, de espíritu más acometedor, remodeló y amplió la fábrica hasta llevarla al tope de posibilidades. La guayabita amarraba la industria al bosque. A partir de 1959, o más bien desde su nacionalización, comenzó para la Guayabita del Pinar una nueva era, en la que el control estatal sobre la producción y la exportación fue estableciendo una serie de mecanismos que sellarían su destino.

Para la familia Garay, aquello se sintió como hundir un corcho de un macetazo. Si bien el lema triunfalista fue velar cada paso del proceso artesanal, fieles a los orígenes y esforzarse con miras a satisfacer las demandas de la bebida dentro y fuera del país, es consabido que finalmente afloraron los sinsabores y los contrastes entre discurso y acción. Por supuesto, no faltará la contrarréplica de que la industria vino a menos por la política de sumisión económica impuesta por Estados Unidos.

La certeza es que, durante mucho tiempo, la Guayabita del Pinar fermentó en los barriles del olvido, hasta que en la década de 1980 surgió el intento de rescatar los bríos de antaño: se realizaron estudios agrotécnicos y se impulsó un programa de siembra de 50 mil matas del guayabito en 20 hectáreas distribuidas en los municipios de Guane, Viñales, La Palma, San Juan y Los Palacios. Con esto se vio de algún modo revalorizada la pequeña industria, y la secular poción de bolsillo de los vegueros voló hasta las gargantas de Europa. Para que se tenga una idea: en 1988 la entidad pinareña tenía contratos con Polonia y España. Ese año exportaron 10 mil cajas, y para 1989 el plan ascendió a 20 500.

Por esos días, en Cuba estaba en el hit parade: “si no hay cerveza, vamo´ a tomar… Guayabita del Pinar”. Un guarachoso mensaje de la Original de Manzanillo, en la voz aguardentosa de Cándido Fabré, que reafirmaba la idea de crecerse “etílicamente” ante las dificultades. Lo principal, y revolucionario, era plantear una solución al problema de no tener Hatuey en carnaval.

Hasta la debacle nacional del turismo, hace unos años, en la ciudad de Pinar del Río cientos de turistas visitaban a diario las instalaciones de la vieja Casa Garay, donde quedaban atónitos al ver en acción métodos y equipos artesanales con más de ochenta años de antigüedad. Luego podían pasar a una taberna contigua donde avalaban plácidamente que cada sorbo de aquel licor único equivalía a degustar una fruta prohibida en un paraíso tropical.

Las carencias de materias primas y la ausencia de una receta salvadora han llevado a la Guayabita del Pinar a caer en reiterados “baches”. Esperemos poder brindar a su ¡Salud!, y no lamentar la extinción de ese patrimonio industrial intangible del país.