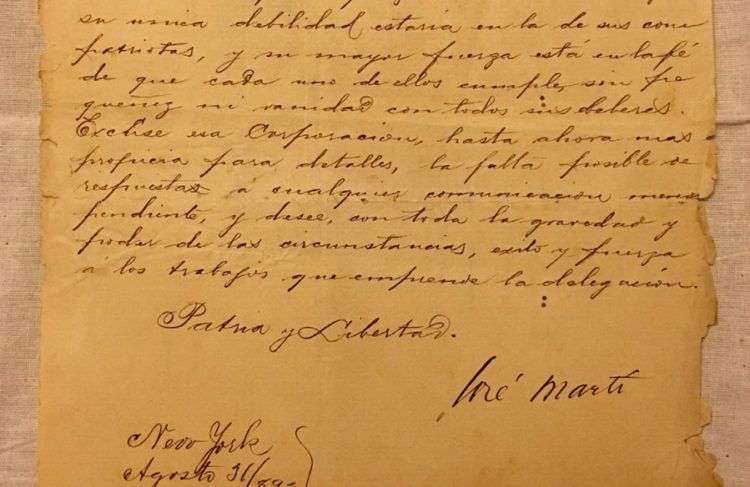

¿Cómo se podrá escribir de las cartas de Martí? ¿Por dónde empezar, cómo acabar nunca de hablar de ellas? ¿Dónde vimos antes, en qué literatura, en qué himnario, en qué declaración de amor, silencios y palabras, comienzos y despedidas, como estas? Imposible apresar en unas líneas el incomparable hechizo. No se puede contar, describir, analizar, un hechizo: es preciso participar. Y esto es lo primero que estas letras de pulso febril piden de nosotros: una participación. Huir, ya no es posible. Quedamos comprometidos desde el primer instante y para siempre. Se explica que un hombre así haya arrastrado a un pueblo. ¿Qué hay en las cartas de Martí que no hallamos en ningún otro epistolario, por ilustre que sea? ¿De dónde procede esa fuerza suya para implicarnos en seguida en el halo cálido de su argumentación, de su entusiasmo o de su pena? ¿En qué nos conciernen estas efusiones dichas a otros, estas tareas de un pasado ya histórico, que, de pronto, parece que nos enfrentan con nuestro propio tiempo, como demandándonos algo que hubiéramos olvidado, o que estuvieran dirigidas directamente a cada uno de nosotros?

Lo primero que llama la atención en las cartas de Martí es que ninguna de las varias aptitudes que en él se dieron –la del poeta, la del pensador, la del revolucionario– conforma de un modo exclusivo y por decirlo así “profesional” ninguna de sus cartas, como si ellas partieran de todo el hombre, siendo este carácter “entero” –palabra que usa siempre de un modo muy significativo– de cada ciudadano, que él quería poner como base y ley primera de la República, también la base y ley primera de su expresión. Pues nótese que siendo Martí un poeta cabal, sus cartas no tienen ese lirismo personal y vagamente discriminatorio que suelen tener las cartas de los poetas, el epistolario de un Keats, de un Rilke, por ejemplo, como siendo también un cabal revolucionario tampoco tienen sus cartas, si las comparamos con las de otros dirigentes políticos, este carácter excluyente. Él que se excusó alguna vez de haberse visto precisado a seguir dos carreras universitarias, ya que, por él, “no seguiría yo más carrera que la de hombre”, escribe siempre desde todo el hombre, y se dirige a él, de aquí que solo haya “abogado” por su causa y que su acento sea a la vez el de un maestro, el de un amante, el de un padre, el de un hijo, que todos sintamos que hemos recibido todas sus cartas, como si estuvieran dirigidas a la vez a un conocido y a un desconocido, a alguien cercano y a alguien distante.

Y ello es así en doble sentido: no solo en cuanto nos atañen, a pesar del tiempo, directamente, sino en cuanto se dirigen a ese “otro” mejor que late en cada hombre, a cuyo doloroso alumbramiento apenas hay quien ayude, a pesar de ser esta la más importante y urgente tarea. La radical diferencia entre Martí y los otros libertadores de pueblos, es la de haberse propuesto una doble redención, política y personal; no es la patria solo la que quiere redimir sino esto de preso que hay en cada hombre. Para ello es preciso ponerle delante su posibilidad mejor, no en forma de ideal abstracto generalizador, sino como su “virtud”, en su sentido original de fuerza, propia, intransferible; para ello es preciso “creer” en esa virtud, ayudando así a crearla. Él se dirige siempre, al escribirles, a esa “entereza” perdida. De aquí que a veces nos preguntemos: ¿pero quiénes eran estos hombres a que hablaba Martí, donde se vieron nunca dechados de virtud privada o pública semejantes? Llegamos a sospechar si serán creación de su generosidad y su caridad únicas, hasta que comprendemos que las dos cosas son ciertas, que eran hombres quizás corrientes, pero también que cualquier hombre corriente, sobrenaturalmente amado, puede llegar a dar de sí aquello que en él latía escondido como su principal secreto.

Para realizar esta misión se vale Martí de un instrumento delicado y quizás peligroso: la alabanza. Nada más injusto que confundir esta utilización suya de los que llamó una vez “los oficios de la alabanza” con la vulgar lisonja, tanto más cuanto que exteriormente puede parecérsele, no obstante ser en realidad su antítesis. De aquí que lo veamos expresar, con alguna pena, su temor de parecer lisonjero, temor no infundado, pues el oído tosco no discierne, cuando lo que quiere no es halagar sino despertar esto de adormilado, de potencial, que hay en cada hombre, excitándolos a la noble vanidad de llegar a la altura en que su fe los ha puesto. De aquí que lejos de aflojarlos, como hace la lisonja, los levante a cada uno a su plena dignidad, a una jerarquía olvidada que hace que lo reconozcan, conmovidos, como un redentor, como un apóstol de “todo” el hombre. Y cuando pide, en sus estremecedoras despedidas, “Ámeme”, “Piénseme”, “haga como si lo estuviese yo siempre viendo”, es como un dios menesteroso que necesita, él también, ser creído para creer, que la fe en el hombre tiene no menos mortales desfallecimientos que la fe divina, como que es más difícil y desalentadora. Pero el hombre que “muerde la mano” que lo cura, no es lo que se ve, sino “lo que no se ve”. Lo vemos siempre como el hijo del celador, celando lo mejor de cada hombre, como si en ello estuviera la imagen prístina de la patria, que es “el mérito de sus hijos”: es este bien el que quiere provocar en el otro, el que es de “su Martí”, tanto como él es servidor de solo esto. Es así que sus cartas, cualesquiera que sea su propósito inmediato, apuntan siempre a uno más lejano y decisivo: ir “haciendo”, como él decía, almas.

Y esta especie de apostolado no cesa. No es casual que su obra siga produciendo más que verdaderos críticos, incondicionales amantes, hombres que al encontrarse con Martí, a cualquier altura de su vida, se queden ya con él para siempre, sin que puedan hacer ya otra cosa que seguirlo, estudiarlo, amarlo. Su conocimiento, aunque sea trasmitido, constituye siempre un descubrimiento personal. Esta es su primera característica. Se lee a Varona, se estudia a Del Monte, pero se “descubre” a Martí.

[…]

Alguien que hace mejor, que despierta el deseo generoso del sacrificio, el “Delegado” a la vez de un partido concreto y de una totalidad desconocida. Algunos de los recelos que despertó entre los viejos combatientes parten de ahí: no acaban de comprender en qué consiste su superior influjo. Su biografía exterior no explica nada. Cualquiera de ellos había participado en hazañas mayores. Muchos otros cubanos habían ido también a la cárcel o sufrido el destierro o muerto en el campo de batalla. ¿Por qué él? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde proviene su fuerza? Hace lo que podría hacer otro de un modo absolutamente único. Actúa a otro nivel. No tiene más hazañas sino más espíritu. Los viejos guerreros del ‘68 tienen que admitir que se encuentran con uno que vale lo que ellos sin haber guerreado en una sola batalla, y que aún, misteriosamente, incomprensiblemente, es más. Los más generosos lo admiten; los otros se resienten para siempre. […] No se trata del recelo que frente al hombre “de mera verba”, como él decía, podía sentir el hombre de acción, recelo justificado y aún compartido por el propio Martí, tampoco de una supuesta incapacidad de estos hombres, de tan altos méritos humanos y patrióticos, para reconocer generosamente un mérito superior, capacidad de que dieron cuenta en tantas ocasiones, como cuando vemos a Gómez exaltar hasta la hipérbole los méritos militares de José Maceo. Lo que impidió a Gómez, a Collazo, a Maceo, entender a Martí no es que Martí les fuera superior sino la imposibilidad de entender la fuente, para ellos desconocida, de esa superioridad. Esa incomprensión inicial determina las otras y explica ese carácter “malhumorado” que las acompañó, pues acaso la causa principal de todo malhumor resida precisamente en la imposibilidad de precisarla, en ese carácter de confusa irritación que produce un malestar cuyo foco central nos es desconocido. […]

No es un hecho casual que Martí al hablar del mérito de otro parezca estar hablando de sí mismo ni que asegure sentir como propia toda alegría o desdicha ajenas. Esto, que debiera ser natural, es raro, pero es lo raro natural, ente bien distinto, como decía Juan Ramón Jiménez (recordando a algunos ejemplares exóticos del modernismo) a los que son “raros” por no ser naturales. La excepcionalidad de Martí consistió en ser, entre tantos esbozos de hombre o tanto genio individual, una criatura natural “entera”, un hombre “de verdad y sencillez”, y es por esto que no se le acaba de conocer nunca, y no como creen algunos, porque no se le haya visto aún suficientemente, porque tiene esa cualidad inagotable de las criaturas naturales, de una fuente, de un árbol. Uno acaba alguna vez de leer a Platón pero no se acaba nunca de ver un árbol.