A Enrique Núñez Rodríguez debo en gran medida mi afición al periodismo. No ya a hacerlo, sino a leerlo.

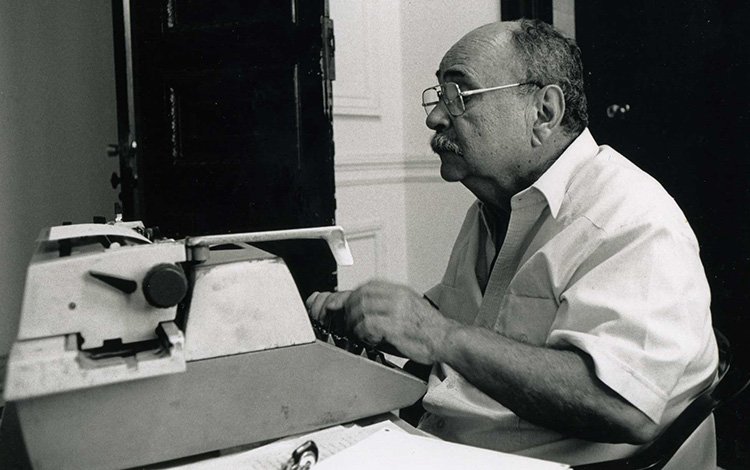

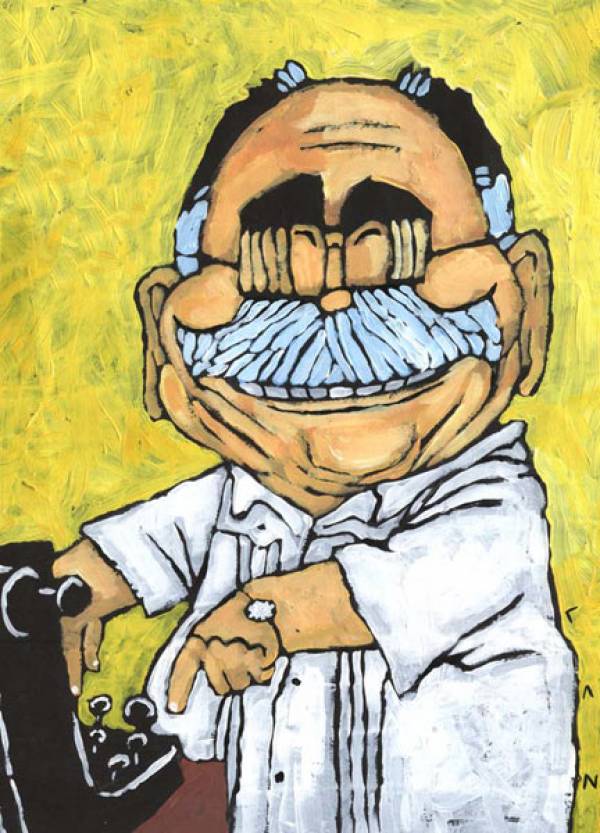

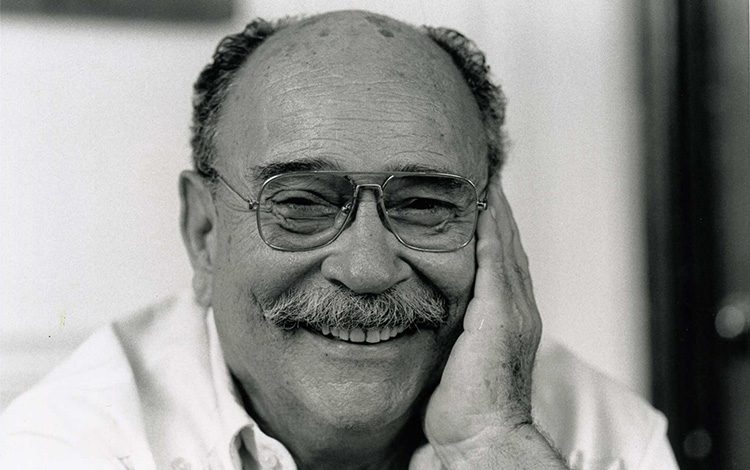

Cuando, apenas un niño, no sabía quién era Kapuscinski, ni Tom Wolfe, ni Oriana Fallaci, ni García Márquez, y tampoco conocía las dimensiones periodísticas de José Martí y Pablo de la Torriente, ya leía con asiduidad en el Juventud Rebelde dominical las crónicas del veterano escritor y humorista nacido en 1923 en Quemado de Güines y fallecido 79 años después en La Habana.

Me aficioné de tal forma a leerlo que perseguía el periódico, domingo tras domingo, entre mis familiares y vecinos, y, ya más crecido, iba yo mismo a hacer la cola en el estanquillo más cercano a la casa. Y no era el único.

Muchos cubanos seguían aquella columna como tantos otros, e incluso ellos mismos, seguían la telenovela de turno y la Serie Nacional de Béisbol. En medio de noticias triunfalistas o caóticas –según fuese el escenario de los hechos–, reportajes insulsos y artículos tan divertidos como un ladrillo, las crónicas de Núñez Rodríguez eran una fiesta para las neuronas.

Tenían, como regla –para no pecar de absoluto, algo que el propio Enrique no pasaría por alto– el don de “enganchar” a sus lectores. De pegarlos a la página desde la primera hasta la última línea, sin más ardid que el de una buena historia, muchas veces sencilla pero la mar de entretenida. De abordar temas de actualidad o evocar experiencias personales provocando al menos una sonrisa, cuando no una carcajada.

Cuando comenzó a publicar aquella columna –que mantuvo durante 15 años–, Núñez Rodríguez estaba ciertamente ya curtido como guionista de radio y televisión, como periodista y dramaturgo, y era reconocido entre los cubanos por el humor y el costumbrismo que había derrochado en obras de teatro como Voy abajo y comedias televisivas como Si no fuera por mamá. Pero me atrevo a decir que sus textos de Juventud Rebelde le ganaron una mayor popularidad. Y con justicia.

De su risueña memoria brotaban anécdotas propias o de otros, lo mismo figuras ilustres que personajes de pueblo, que luego ponía en blanco y negro, sospecho que con no pocos “aderezos” que mucho agredecíamos sus lectores. Con aquellas crónicas llenó páginas y páginas, no solo del periódico sino también de libros que nacieron a partir de ellas, compilaciones que “volaban” de las librerías y que muchos –yo mismo entre ellos– conservan como una reliquia.

Justo de una de ellas, El vecino de los bajos –publicada recién en 2014–, recupero un texto que es, como creo le gustaría decir a Enrique, un autentico “bacilón”. En él se dan la mano su humor criollísimo y su memoria personal, con el valor agregado de ser una lección periodística recibida en su juventud por quien luego llegaría a merecer el Premio Nacional de Periodismo “José Martí” y que todavía hace reír a los cubanos.

***

Mi ridículo inolvidable

Los entrevistadores suelen hacer preguntas de orden personal a sus entrevistados. Entre ellas, ocupan un lugar preferente algunas francamente insustanciales y tontas:

–¿Cuál es su piedra preferida?

–La del riñón –contestó un viejo actor, cansado de que le preguntaran estupideces.

–¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de su vida? ¿Y la mayor tristeza?

Como si las risas o las lágrimas se pudieran contar o medir. La inserción del kitch en el mundo de la entrevista tiene su culminación en la pregunta obligada:

–Si volviera a nacer, ¿qué le gustaría ser?

Dándole oportunidad a los demagogos para afirmar, con autosuficiencia:

–Lo mismo que soy, santiaguero. O villaclareño. O, sencillamente, médico, igual que esta vez.

Si volviera a nacer… Como si fuera tan fácil volver a unir los genes que conformaron a una persona específica, en un momento dado, en una zona geográfica determinada, al coincidir el espermatozoide y el óvulo precisos, en el instante apto para la fecundación, etcétera, etcétera. La posibilidad de que tal cosa ocurra es tan real, según un criterio científico que leí no sé dónde, como que un burro alienado entre dando patadas en una impronta y logre, por pura casualidad, con letras regadas por el piso, reescribir el Quijote.

Quizá sería mucho más interesante preguntar cuál sido el ridículo más importante de la vida. O el ridículo inolvidable, para utilizar la técnica de Selecciones del Reader’s Digest.

¿Se imaginan a Einstein, confesando que no pudo decirle a su nieto cuánto es nueve por siete, porque no se sabía la tabla de multiplicar? ¿O a Sotomayor, contando que fue a saltar un charquito en Jacomino y cayó en medio del fango? Cosas así serían, realmente, verdaderos pasajes de gracia y humor. Como la vez en que Raúl Ferrer fue a estornudar, en su Yaguajay natal, y se le cayeron los pantalones en pleno parque, a la luz del día, quedando en calzoncillos en la vía pública. O cuando Fernández Retamar se dio cuenta de que había impartido su primera clase en la Universidad de La Habana con la bragueta abierta. Estos dos últimos inolvidables ridículos me los contaron sus víctimas, en un gesto de generoso y desprejuiciado aporte a lo que algún día podrá ser una bella antología de ridículos famosos.

El mío se los voy a contar hoy.

Cuando daba mis primeros pasos en el periodismo, tenía el afán de entablar polémicas con los consagrados, para que mi nombre se fuera abriendo paso en el mundillo que había elegido por pura vocación. Don Rafael Suárez Solís era un maestro del oficio y tenía un nombre muy sólido y respetado en las redacciones. Así que, sin pensarlo dos veces, elegí uno de sus artículos en el periódico Pueblo, para subirme en sus tacones y tratar de iniciar una polémica. Yo era joven, principiante, y alguna vez había oído decir a un viejo y matrero ratón de redacciones. “Habla de mí, aunque sea mal, que me conviene”. Filosofía de la época.

Mi réplica comenzaba: “Don Rafael Suárez Solís, en sendo artículo publicado ayer…”, etcétera, etcétera. Al día siguiente, don Rafael me esperaba en la redacción y me recibió, diciéndome: “Joven, ¿usted sabe que sendo es un barbarismo usado por grande, vasto, desmesurado? ¿Cómo se le ocurre utilizarlo para calificar un artículo de solo dos cuartillas? ¿No tenía un adjetivo mejor a mano?

De más está decir que se me subieron los colores a la cara. Y le confesé, mucho más humillado que autocrítico, que reconocía mi burdo error, pues había querido utilizar un adjetivo que me sonaba bien, aunque no sabía su significado. Don Rafael me abrazó cordialmente y me dio un consejo, tan breve como útil: “El diccionario no muerde. Manéjelo”. Y se alejó con una sonrisa en los labios, no sin antes anunciarme: “Léame mañana”.

Esa noche no pude dormir. Esperé su respuesta, que imaginé demoledora. Busqué al día siguiente, como un desesperado, el periódico. Y allí estaba su réplica. Comenzaba diciendo:

“El linotipista le jugó una mala pasada a mi joven colega –e incluía mi nombre y mis dos apellidos–. Enrique escribió, en un artículo aparecido ayer, lo siguiente: ‘Don Rafael Suárez Solís, en un sesudo articulo…’. Pero el linotipista copió sendo. ¡Gajes del oficio!”

Solo después de salvado aquel humillante error, por el cual podría haberme destruido, entró en materia para demoler, uno por uno, mis argumentos contrarios a sus opiniones.

Aquella misma tarde me compré los diez tomos de un Diccionario UTEHA de uso, que todavía velan mis sueños como diez insomnes y gruesos solados, prestos a combatir por la pureza del idioma, ese frente de batalla que, con tanto tesón, defiende el mariscal de campo Elio Constantín, desde sus ya lejanos días de corrector en la revista Carteles.

Me perdí buscandole la gracia a esto