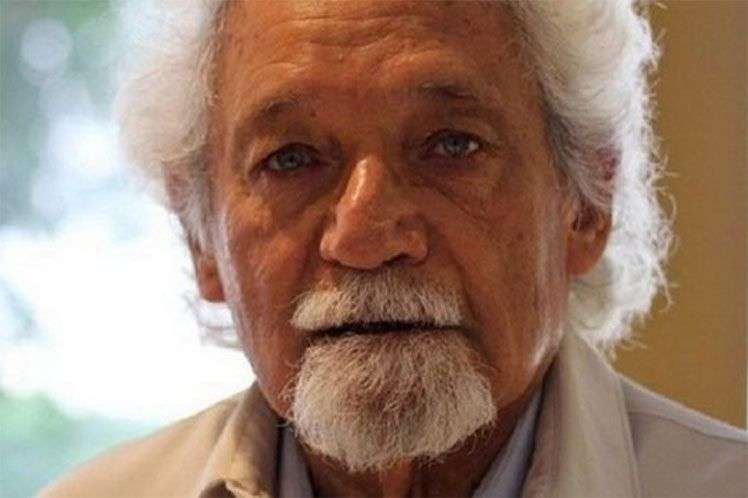

“Uno de los poetas más finos de la creación literaria cubana del siglo XX”. “Su palabra es precisa, decantada, en ella no sobra nada, ni un adjetivo”, dijeron una vez los poetas Nancy Morejón y César López de Pablo Armando Fernández (1930), aquel joven oriental que un buen día de los años 40 se fue a Nueva York, donde estudió en la Washington Irving High School e incursionó eventualmente en la Universidad de Columbia.

De 1953 data su primer cuaderno, Salterio y lamentación, alrededor de una veintena de poemas marcados por la espiritualidad de los evangelios y por su contacto con la literatura y la poesía estadounidenses, de las que fue un verdadero conocedor, junto a sus contemporáneos José Rodríguez Feo, Eliseo Diego, Beatriz Maggi y Ezequiel Vieta. De esa fuente viva extrajo varios nutrientes, pero señaladamente uno: la cotidianidad de la poesía, tan manifiesta y esencial en Walt Whitman, todo para estructurar un discurso cuya singularidad Cintio Vitier captó tempranamente al definir la manera característica del joven poeta: “versos coloquiales, despeinados, vehementes, testimonios y rescates”. Eran textos de tono conversacional, pero de sencillez solo aparente, como la de Antonio Machado:

Están hablando de los muertos

en la sala.

Madre y su hermana

de la hermana mayor que acompañaba

al tres y sus décimas

y la otra hermana y una tercera

hablan de los muertos

como si hablaran del vestido rosado

o el lazo o las zapatillas de blanco raso

que lucieran en el primer baile

con órgano y sexteto.

De un lirismo peculiar, donde resuenan al unísono Vallejo, Alfonsina…, en medio de temas como la muerte y la añoranza del terruño y la familia desde Manhattan, un sitio donde la nostalgia suele trabajar a lo hondo. Por estos y otros atributos, un crítico tan cuidadoso como Enrique Saínz pudo afirmar que “Salterio y lamentación estaba entre los cuatro o cinco libros imprescindibles de la poesía cubana escrita en los años 50”.

En 1959 Pablo Armando regresó de Estados Unidos. Hizo lo que otros, dispersos entre Norte y Sur: “La Revolución me trajo de vuelta a Cuba”, dijo. Él pertenece por derecho propio a una generación que participa en labores que implicaban el reconocimiento de la función social de la cultura y el papel del escritor en una sociedad sujeta a cambios y transformaciones estructurales, con sus zonas de luces y sombras. Fue editor, secretario de redacción de Casa, promotor, subdirector de Lunes de Revolución, consejero cultural en Gran Bretaña. Y sobre todo siguió escribiendo. Entre 1966 y 1964 nos entregó tres poemarios:

Primero, Toda la poesía, en el conjunto de su obra un libro de transición, y también de reafirmación, en la medida en que en él lograba integrar universos temático-líricos hasta entonces no convergentes, combinando por un lado lo introspectivo y por otro lo social-testimonial de la poesía, una característica de su generación literaria. Hablo de poemas como “El gallo de Pomander Walk”, sucesivamente antologado como una de sus mejores creaciones, y de “Cuarteles y redes” y “Cantata a Santiago de Cuba”.

Después, Himnos, la ratificación de un sujeto lírico personalísimo donde la dinámica muerte/vida es el gran tema. Y un cuaderno de una españolidad literaria de alto vuelo, que venía desde Salterio… No por azar rompe con paradigmas como Jorge Manrique y San Juan de la Cruz, integrados con los Cantares bíblicos y Dylan Thomas. Si nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, allí el poeta busca

a mi madre que no quería morir / que

No ha muerto.

Es el sol, y yo soy ese niño que acompaña

A su madre en las visitas.

Es el día, y yo soy en su mano una flor en un

país de magias.

Finalmente, el Libro de los héroes, Mención en el Concurso Casa de las Américas de 1963, uno de los poemarios más sobresalientes de los años 60. Y lo es, a mi juicio, por dos razones.

En primer lugar, porque hay aquí como una decantación/potenciación de su peculiar idiolecto, su manera, su lenguaje. El poeta tiene por entonces alrededor de 33 años. Estamos, creo, en presencia de su primera madurez, en una especie de corte poético-epistemológico a partir de una trayectoria iniciada con Salterio… y Nuevos poemas.

En segundo, porque su mundo poético se enriquece en lo ideotemático al darle como de ancho a lo mítico. Pablo Armando está entre los primeros exponentes de la poesía cubana post revolucionaria en incorporar mitos de las religiones populares de origen africano, una senda por la que transitarían otros creadores y creadoras durante esa década. Con ello no hizo sino desbrozar el monte y sentar pautas, al margen de posicionamientos posteriores: la poesía también vive de la negación, en su sentido más dialéctico.

Y no por azar todo eso ocurría en un momento de reverdecimiento en el interés sobre el aporte africano a la identidad cultural cubana, unas de las marcas culturales de aquellos años. Es, por solo mencionar algunos, Ramiro Guerra con Danza Contemporánea, Rogelio Martínez Furé con la Poesía yoruba de El Puente (1963), el Instituto de Etnología y Folklore de la Academia de Ciencias, y luego Biografía de un cimarrón (1966), de Barnet y Richard trajo su flauta y otros argumentos (1967), de Nancy Morejón.

Equivalía, de hecho, a reivindicar una verdad. Y a un rescate: el sabio polígrafo cubano Don Fernando Ortiz había levantado el índice para señalar hacia África y subrayar que Cuba no podía entenderse sin ella, idea compartida por los jóvenes del Grupo Minorista, quienes en un famoso manifiesto se pronunciaron, entre otras cosas, por “el arte vernáculo”, lo cual significaba apostar por la poesía de José Z. Tallet, Ramón Guirao, Emilio Ballagas, Nicolás Guillén y por las obras musicales de Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán, que suprimieron las fronteras entre lo culto y lo popular –como lo había hecho el romanticismo musical del siglo xix– para incorporar lo nuevo en sus pentagramas, un lugar donde por definición África, fundida con Europa, campeaba por su respeto en calles y salones de baile, de la contradanza al danzón, y de la rumba al son de la loma.

Lo cierto es que en este singular poemario, Pablo Armando integra y asume los mitos de las religiones populares de origen africano, pero no tanto en sí mismos, sino poniéndolos en función de otros contenidos, en particular de una nueva épica. Esto suponía un primer desafío que él supo sortear de manera ejemplar: trascender las limitaciones propias del negrismo de los años 20, esas que resultan del tratamiento epidérmico, “folklórico”, descriptivo y sensitivo de los contenidos que abordara. Este es, sin dudas, el rasgo distintivo más poderoso de este libro, que llamó la atención de un traductor y crítico John Michael Cohen, quien escribió: “Pablo Armando Fernández mitifica la vida de (…) sus amigos muertos, los héroes de la Revolución (…) Pero profundiza más en su mitologización (…) en los poemas del principio colocando a la Revolución en un contexto cósmico, el de la creación y renovación del Hombre como es vista en las leyendas africanas conservadas en los cultos de santería y Palo Monte”.

Posiblemente uno de los textos más representativos sea “Rendición de Echu”. El poema, como la primera parte de El libro de los héroes, donde en efecto está incluido, se pone en función de una épica que canta a los héroes contra la tiranía de Fulgencio Batista y finalmente a la liberación utilizando elementos/deidades de origen yoruba:

Avisa a Ogún

que cae mi fortaleza entre armas y banderas.

Avisa a Obatalá que las cadenas

contra las que los dioses no pudieron

esclavas a su paso se rendían; avisa Elegguá

que ni sus llaves ni sus guardias

están seguras.

Lo que Pablo Armando nos está diciendo aquí, me parece, es que lejos de constituir un aspecto lujoso, erudito o esotérico, ese corpus mitológico es también nuestro, y por tanto susceptible de asumirse como material creador, o más bien re-creador, como mismo la literatura occidental había interactuado con los mitos de procedencia grecolatina, sobre todo a partir de las vanguardias. Y en el caso particular de América Latina, el nivel de comparación de su mensaje se podría remitir al abordaje de mitos propios de Nuestra América, tal y como lo hicieran en su momento, desde sus respectivos sistemas literarios, Alejo Carpentier, Juan Rulfo y José María Arguedas.

Lo anterior no niega, sin embargo, la legitimidad de recurrir a un cuerpo mitológico europeo también nuestro por derecho propio; si el protestante es el hombre caminando con su Biblia, de Pablo podría decirse lo mismo, pero añadiendo varias cosas más a su equipaje desde su despegue en Nueva York hasta su regreso a La Habana. La aventura que emprende entonces marca una relación de continuidad, desde la poesía, con los discursos literarios mencionados. En el fondo –y creo que esto es válido para toda su obra–, José Martí lo había vislumbrado en un apunte de 1887: “nosotros tenemos la necesidad de la expansión. El mundo entero nos interesa. De Francia, la luz, y de España, y de Inglaterra, y de los Estados Unidos”. Y es, a su manera, una respuesta, también desde la poesía, a la pregunta que daría origen a un ensayo clásico de Fernández Retamar: ¿ustedes existen?

En los años 60, y después, Pablo nos entregó una obra en modo alguno monocorde, igual a sí misma, reiterativa, sino diversa, plural, unificada por el conocimiento, la imaginación, la capacidad de fabuladora y el talento, sin lo cual no hay poiesis posible. Tal vez por eso Manuel Díaz Martínez pudo escribir a mediados de los 80: “Pablo Armando Fernández tiene la poesía del ágora, la de las relaciones épicas del hombre, la del drama y la cetrería de la historia, y tiene también la poesía del monólogo bajo la ceiba sola o la casa nocturna con la familia dormida”.

Tiempo atrás, Don Ezequiel Martínez Estrada lo había definido de la siguiente manera: “un poeta cuya originalidad no consiste en el estilo, en la técnica o en su forma de inspiración, sino en él”. A la vuelta de los años, revisitando su prólogo a Toda la poesía, no estoy muy seguro de las tres primeras cosas, porque en rigor le sobran. Pero sí de una: sin él la poesía cubana de nuestros tiempos no sería la misma.

Gracias entonces a Pablo por su vida, obra y persona. Por una novela que habrá que continuar estudiando debido a sus aportes a la narrativa de los 60. Por tener un sitio permanente entre todos los cubanos.