La carrera de Filosofía y Letras fue una de las más antiguas de la Universidad de La Habana. De ella se graduó en 1887 Juan Miguel Dihigo (1866-1952), luego profesor de Griego y primer titular de la Cátedra de Filología. Lingüista, profesor, traductor y promotor cultural, fue también jefe de Redacción y director de la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias (1905) y autor de obras como El habla popular a través de la literatura cubana (1915) y El movimiento lingüístico en Cuba (1916), tan iluminadoras como precursoras.

Una labor sin dudas caída en manos del olvido, crecientemente recalibrada por docentes e investigadores, entre ellos las profesoras Elina Miranda y Marlen Domínguez desde sus respectivas cátedras en la actual Facultad de Artes y Letras.

Con la reforma universitaria de 1962, Filosofía y Letras quedó dividida en varias escuelas, entre ellas la Escuela de Letras y Arte, con las especialidades Lengua y Literatura Española, Literatura Hispanoamericana, Letras Clásicas y Lenguas Modernas (francés e inglés). Y lo mismo ocurrió, naturalmente, en la Universidad de Oriente, donde habían ejercido la docencia figuras como el español Juan Chabás y el cubano José Antonio Portuondo.

Quienes ingresamos en 1975 a la Escuela en el edificio Dihigo, allá en Zapata y G, desde los años cincuenta la sede de Filosofía y Letras, estrenaríamos la flamante Facultad de Filología. Técnicos avecinados en la URSS así lo habían decidido e implementado para homologar la Isla con el llamado socialismo real, pero con el problema de pasarle por encima a la tradición cubana/latinoamericana, y ciertamente no solo en esos predios humanísticos. También borraron del mapa la carrera de Sociología a pesar de Enrique José Varona, que había iniciado la disciplina entre nosotros, impartido clases de esa asignatura en la Universidad (1900-1916) y escrito en 1905 un texto seminal sobre el imperialismo visto a la luz de aquella.

La movida tuvo, por lo pronto, varios impactos. El primero consistió en cambiarnos de la noche a la mañana los estudios de Gramática Española por cuatro semestres de Latín, además de ponernos a caminar en los dos primeros años de la carrera con los zapatos de Nikitin y Afanasiev, exponentes de la vulgata marxista colocados a la entrada del proceso de institucionalización, a cuyas verdades se llegaba por mantras y no por el ejercicio del criterio al cabo de la duda metódica.

Después de pasar Latín I y II de la mano de una vaca sagrada que se reía en clases, pero tenía la cuchilla bastante bajita, para el III y IV escuché un nombre que no había escuchado nunca antes en mi vida. “Imagínate” –me dijeron en el banco de madera de aquella entrada–, “nos va a dar clases de Latín un uruguayo ahí que desvió un jet pa Cuba. Se llama Daniel Chavarría”.

En la Facultad hubo siempre sus maneras de llamar a profesoras y profesores. Estaban la Maggie, la Calduch, la Pogolotti o la Doctora: conocimiento, ilustración, prestigio y poder. Otras eran conocidas, simplemente, por sus nombres, algunas por recién graduadas; otras por anodinas. Pero a Daniel Chavarría le dijimos desde temprano el Chava, como a Guillermo el William, un indicador de proximidad y hasta de complicidad.

Y el nuestro fue siempre un grupo tan exigente como díscolo ante verticalismos y autoritarismos, integrado, entre otros, por una pelirroja de La Habana Vieja discutidora como pocas. Un moro socarrón, un joven poeta jodedor y un fan del beisbol con talento insospechado y disciplina alemana, este último de Mantilla y los otros de La Víbora. También un tipo tan profundo como distraído de El Vedado, dos rockeros –uno de Altahabana y otro del Centro– provenientes de un instituto demasiado ortodoxo como para graduarse y una pinareña que solía moverse de homenaje a escándalo.

Pedíamos mayor conocimiento en un momento en que este iba de más a menos y acudíamos al underground para leer a Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante y otros autores del boom latinoamericano de los sesenta, innombrables después del llamado caso Padilla y de un Congreso de Educación y Cultura en las antípodas de aquel otro de 1968.

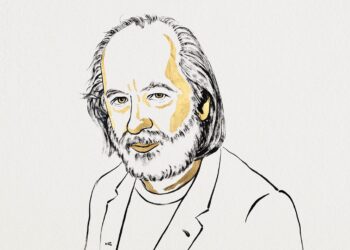

Llegado a la Isla en 1969, el Chava de aquella aula estaba en sus tempranos cuarenta y no tenía aún su barba característica. Entonces debía estar urdiendo Joy, la novela que marcó un parteaguas en la narrativa policial cubana del momento, en la que aparecen los componentes básicos de su obra posterior, es decir, universalismo impenitente, erudición sin la más mínima dosis de pedantería y el mismo sentido del humor con que nos enseñaba esas tediosas declinaciones latinas, y como si Cicerón y Marco Aurelio fueran personajes del barrio y no bustos de mármol con los ojos en blanco.

Con esa misma lógica, pudo decir una vez: “No soy un culterano. Trato de hacer una literatura que esté al alcance de amplios sectores de la población, pero con dignidad, sin caer en la estúpida lógica mercantilista”.

Tal vez en él nunca fue más cierta la idea de que el estilo es el hombre –o más propiamente, la persona que está detrás. Historia y estilo constituyen aquí sinónimos de biografía. Fue la suya una trayectoria vital casi tan alucinante como la de uno de esos personajes salidos de la ficción y no de la realidad monda y lironda, y que incluye, entre otras, cosas tan disímiles como haber sido custodio en el Museo del Prado, lavaplatos en París, buscador de oro en el Amazonas, secuestrador de avioneta colombiana, traductor de literatura alemana para el Instituto Cubano del Libro, profesor de Latín, Griego y Literaturas Clásicas en la Universidad de La Habana, y finalmente escritor, el oficio más solitario del mundo, al que llegó en su madurez con experiencias y marcas acaso imprescindibles para todo buen novelista.

Un día dejó la docencia y acabó yéndose al monte para seguir creando y fabulando, lejos de la aridez de los planes de clase y las burocracias académicas. Con sus ediciones y premios en el exterior logró lo que pocos escritores en Cuba: comprar el tiempo para dedicarse a su obra sin mediaciones.

Por eso dejé de verlo durante un tiempo hasta que volvió a la ciudad. Me lo encontraba a menudo en su portal/balcón del edificio verde de N entre 25 y 23 mientras paseaba por el barrio con mis dos perras salchichas. El Chava me saludaba a lo lejos de la manera más efusiva del Universo o me hacía una seña para que lo esperara en la acera y poder contarme un chiste rajamontañas o hablarme sobre el escándalo más sonado del momento en América Latina, de la que siempre se sintió hijo.

Muchos no saben que se llamaba Daniel Edmundo Chavarría Bastica, el Pocho para sus íntimos uruguayos.

Ni su alma ni su obra caben en un cenicero.

Y crecerán más todavía.

Contra y se dignaron a escribir un artículo después de la muerte de Chavarría!, muy bueno por cierto.

¡Me encantó el artículo! y quedé con ganas de seguir leyendo

cada vez que lo he leído he pensado cómo es que a este tipo no lo leen más… no lo celebran más… no sé… es y será un monstruo…