|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

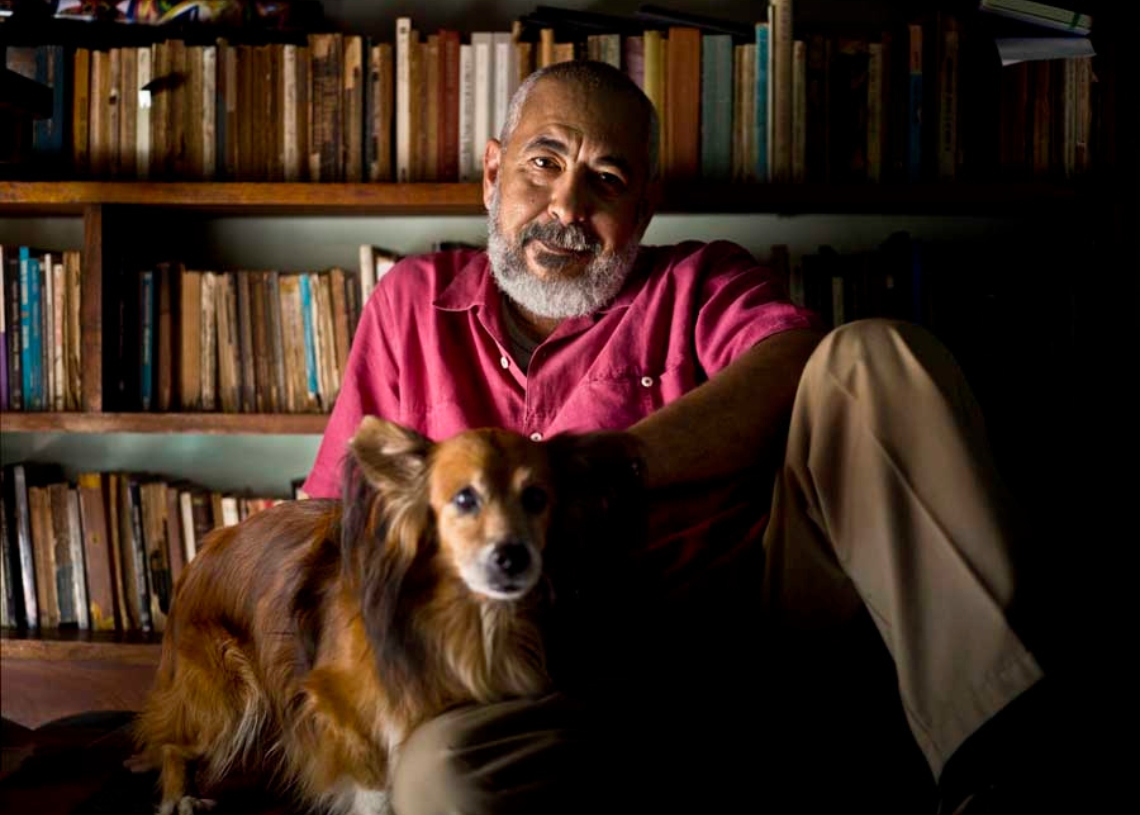

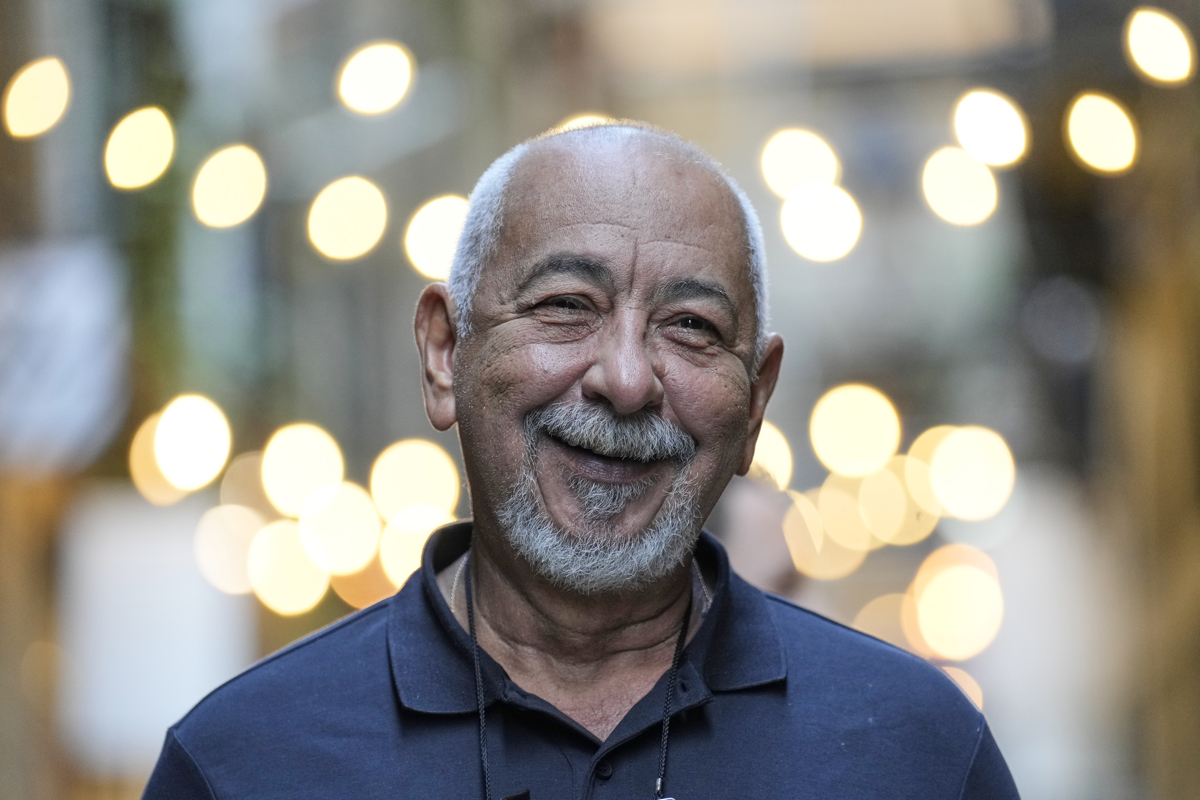

¿Cómo celebrar el cumpleaños de un amigo? Este 9 de octubre Leonardo Padura llega a la provecta y feliz edad de 70 años con la envidiable condición de ser el más laureado escritor cubano contemporáneo, quien dispara novelas, ensayos y artículos de prensa, sin descanso.

Padura es hoy uno de los intelectuales más agudos y, al mismo tiempo, populares en Cuba; conocido y admirado a pesar de que sus libros no tienen en el país las tiradas masivas que sus lectores reclaman, y que algunos títulos demoran años en ser acogidos por las editoriales de la isla.

Quien fuera distinguido con el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2012 y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015, atesora, además, muchos amigos. Uno de ellos, el poeta y periodista Alex Fleites, convocó a otros 15 cófrades para hacer este homenaje coral a través de OnCuba. Son ellos Senel Paz, Gustavo Bell Lemus, Arturo Arango, Ramón Fernández-Larrea, José Pérez Olivares, Gerardo Arreola, Laidi Fernández de Juan, Roberto Méndez Martínez, Félix Julio Alfonso, Jorge Domingo Cuadriello, Álvaro Castillo Granada, Juan Siam, Rafael Acosta de Arriba, Arturo Montoto, Reinaldo Montero y el propio Alex, quienes se suman a esta celebración en forma de anécdotas, evocaciones y valoraciones críticas sobre algunas de las novelas más célebres del homenajeado.

¡Muchas felicidades y larga vida creativa y útil para Leonardo Padura! Nuestro equipo se precia de contarse, también, entre los tantos que lo leen y lo quieren.

![]()

Padura, el nuestro

Senel Paz

Conocí a Padura a principios de los ochenta, cuando dábamos los primeros pasos en la literatura y el activismo cultural, cuando llegamos a las letras casi todos los de nuestra promoción. Justo porque somos amigos y colegas de tanto tiempo, me sienta mal ponerme a elogiarlo, que es lo que toca el día del cumpleaños, y no un aniversario cualquiera, sino “número redondo”, muy redondo.

¿Cuáles serían los adjetivos adecuados, los más precisos, los que no nos darían risa? Me siento como Silvio Rodríguez cuando quiso cantar a aquel barco y su gente. Es difícil intentar un retrato. Nunca he logrado escribir un buen retrato de Zaida del Río, Fabelo o Reina María Rodríguez, con lo mucho que me gustaría.

Para retratos sobre amigos, Lichi Diego. Para nosotros Padura es Padura, y ya. El de siempre, el subordinado de Mario Conde, el compañero de Lucía, nuestra también, el Marqués de Mantilla. Quien esté interesado en más que busque su ficha en Wikipedia, que al tiempo que lo convierte en datos da buena idea de la dimensión alcanzada por nuestro socio como escritor, intelectual y trabajador.

Como creo que he dicho antes, en mi opinión es el que mejor lo ha hecho de todos nosotros. Con más brillo, con más solidez, en flechas. Tempranamente se centró en la escritura como la mejor opción para un escritor; y es quien con más acierto y disciplina la ha ejercido, sin dejar de preocuparse por el mundo, pero sin entretenerse en escaramuzas. Su talento es espléndido; su dedicación, ejemplar. Y por esto y mucho más, su cumpleaños lleva celebración colectiva, es suyo y nuestro.

Insisto en lo de trabajador porque en Padura va de modo ejemplar. Pincha mucho el Marqués. Sobresale como escritor, pero también como trabajador. Tras la obra o bajo ella hay mucho, constante e inteligente trabajo. Fue así desde el principio, cuando el futuro era apuesta; y lo es ahora, cuando la fama es carga y se lo pone difícil. En una y otra circunstancia, Padura está trabajando. ¿En qué momento tiene una mañana libre y tranquila, sin que suene el timbre de la puerta o el aviso del móvil?

No lo parece porque se ríe mucho, pero Padura es muy serio en esto de trabajar. “¿Ustedes van para una reunión a cambiar el mundo?; yo me voy para Mantilla a escribir”.

Si las cosas fueran de otra manera en nuestro predio, debiera ser Vanguardia Nacional de los Trabajadores de la Cultura (SNTC) o Héroe Nacional del Trabajo. No estaría mal, para más fausto de la ceremonia por sus 70, que el galardón se lo entregaran en simultáneo con Ana de Armas, que tampoco ha logrado lo suyo por lo bonita que es. Enterados de su talento, ambos han trabajado como bestias, y colgados en la sala o escondidos tras un armario, deben tener las imágenes de Alicia Alonso y José Lezama Lima no como artistas, sino como objeto de adoración laboral.

Claro, a Padura no lo ponderamos por el esfuerzo, sino por los libros. Los centrales no muelen esfuerzos sino cañas, ha dicho alguien, y el central de Padura muele y muele. Ha escrito cuentos, ensayos, novelas, guiones —creo que por ese orden—, en los que ha dado expresión a sus inquietudes y nos ha inquietado. Ha aportado un personaje que convive con nosotros como un ciudadano más, más famoso y simpático que su autor, sin barba; muchos creen haber coincidido con él en un bar, cruzárselo en una esquina, o haber cometido la imprudencia de contar una historia en su presencia para luego verla de vuelta, mejorada, en las bellas ediciones de Tusquets (que merece un trozo del pastel de la fiesta).

Pocos autores logran esta hazaña, no es frecuente en la literatura cubana: la creación de un personaje popular, reconocido, querido, que ya no es del autor sino del público, con carné de identidad propio. Debe dar a Padura tanta satisfacción como cualquiera de sus títulos, como irse de vacaciones con Lucía a una isla de Grecia o a Tarará. También a nosotros, que consideramos al Conde y al Marqués como miembros de la familia.

Con igual pasión y meticulosidad ha escrito sus ensayos, investigaciones, periodismo en diversos géneros, temas que van desde aproximaciones novedosas y profundas a la obra de José María Heredia (siglo XIX), Carpentier (siglo XX), u otras zonas del alma cubana como el béisbol, la música popular, la religiosidad; o figuras míticas de nuestro imaginario y memoria colectivos. El interés en lo cubano ha sido muy amplio, abarca pasado, presente y futuro; se manifiesta incluso cuando parece que habla de otra cosa. El periodismo forma parte del concierto como estrella aparte, pero no menos importante y luminosa. Quizás brilló primero, anunciando lo que venía.

Al Marqués de Mantilla le gusta jugar con las palabras. Es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y honorario de otras. A través de ellas, las orales y las impresas, se ha metido en las páginas y en la política, diga lo que diga al respecto. Puede que le guste la política y no se haya enterado. Tiene un talento diplomático al que le ha prestado menos atención. De entrada, dar entrevistas es una acción política, particularmente en el caso cubano. Y de cualquier modo le pone más salsa al plato, le aporta sabor. Siendo periodista él mismo, debe costarle eludirlas, decir no a un colega o a un medio. Su voz es hoy en día alta y representativa.

Pero no solo para las entrevistas y la política tiene el don de la palabra hablada el Marqués; también para la tertulia, la controversia, las conferencias, el floreo inteligente y provocador. Es buen conversador y polemista, en la mejor tradición cubana. Para conversador en nuestra promoción, Lichi; pero Padura no va muy atrás. Mejor leerlo, por supuesto, pero vale la pena escucharlo, poniendo atención. Se apasiona y cabrea, entra y sale, se ríe, agarra y suelta el puro, tiene a su disposición la ironía y el humor, todo ello con naturalidad, y, sobre todo, con honestidad y coherencia sostenidas.

No siempre coincidimos con sus ideas ni con los presupuestos de sus obras, pero justamente ahí está la gracia, lo que reclamamos como normalidad y por lo que, al menos entre los escritores de nuestra promoción, nos respetamos y apreciamos casi sin excepción.

Tanta como recibe y merece, ha prodigado la amistad, en la vida y en la literatura. Desde muy temprano prestó atención a la obra de los otros, en particular a la de sus colegas; estudió y promovió nuestro trabajo desde el principio, a veces el amigo por delante del crítico, con antologías tempranas, artículos, vaticinios e incluso entrevistas.

Recuerdo que la primera entrevista de mi vida me la hizo Padura, cuando me estrené como escritor. No ganaremos un Pulitzer con ella. Fue en El Caimán Barbudo, acompañada por una bonita foto de Vidal Hernández, tan artística que luego no se sabía si yo era blanco con fondo negro o negro con fondo blanco.

Y aquí paro porque recuerdo a Monterroso, que aconsejaba no elogiar a los escritores. Aunque no se trata de elogios sino de afecto, amistad y cumpleaños. Podía habérmelo ahorrado y quedarme con la cancioncilla que lo dice todo: “Cumpleaños feliz, en Mantilla o Madriz”. Felicidades, Padura y Lucía.

El Vedado, octubre de 2025

![]()

Padura o las virtudes de la novela histórica

Gustavo Bell Lemus

A comienzos de la primavera de 2011 desembarqué en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. No llegaba como un turista más, sino como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Cuba, la mayor de las Antillas.

Más allá de los deberes inherentes al cargo, quería aprovechar mi estancia en La Habana para retomar mis estudios doctorales en Historia, centrados en la independencia de Colombia y en los primeros años de vida republicana. De ese período, mi interés particular se relacionaba con las vicisitudes que atravesó Cartagena de Indias y en el alto precio que pagaron sus habitantes por liberarse del dominio español.

En esos años, Cartagena, junto con La Habana y Veracruz, formaba el triángulo defensivo que el Imperio español había erigido en el Caribe para resguardar sus posesiones de ultramar en América. Por esa razón, las tres ciudades-puerto estaban estrechamente ligadas entre sí: compartían militares y burócratas peninsulares que transitaban por sus guarniciones y palacios de gobierno, así como también las ideas que llegaban desde Europa.

El oficio de historiador implica ser lector de una gran variedad de fuentes en las que se sustenta el conocimiento del pasado y su narrativa. Esa tarea debe emprenderse con una mente abierta, dispuesta a indagar en la complejidad del pasado y a comprender el contexto en el que se desarrollan los hechos históricos.

Con esa disposición, y consciente de que era un verdadero privilegio residir por un tiempo en La Habana, di mis primeros pasos por sus fortalezas, monumentos, edificaciones y por las populosas calles de su centro histórico. En varias ocasiones recorrí detenidamente los innumerables puestos de libros usados que por entonces rodeaban la Plaza de Armas. Y para empezar a ambientarme en la historia de Cuba del siglo XVIII, releía El siglo de las luces, la novela clásica de Alejo Carpentier, cuando alguien me recomendó la lectura de La novela de mi vida, de Leonardo Padura, a quien solo conocía de nombre como autor de El hombre que amaba a los perros, que tampoco había leído.

Empecé la lectura recomendada de manera desprevenida, pero al cabo de las primeras páginas quedé tan cautivado como sorprendido, pues la vida que allí comenzaba a narrarse —la del poeta romántico José María Heredia— transcurría precisamente en el período más turbulento, apasionado y trágico de Cartagena de Indias.

A partir de ese momento no solo empecé a disfrutar de la exquisita y siempre refrescante prosa de Padura, sino que, de la mano del poeta Heredia, comencé también a aprender más sobre La Habana de las primeras décadas del siglo XIX. La lectura de la azarosa vida de José María Heredia —toda una novela, como él mismo la consideraba, y que la pluma de Padura consagró— fue como leer un animado texto de historia, es decir, un texto insuflado de “ánima” propia.

Mucho se ha escrito y debatido sobre la denominada novela histórica como género narrativo, tema que no es del caso abordar aquí; sin embargo, es innegable que muchos autores y editoriales la han explotado —y seguirán haciéndolo— sin descanso, debido a su amplia demanda. Al margen de esa observación, lo primero que debemos tener presente al leer una novela de ese género es que se trata de una ficción creada por el autor, basada en hechos históricos que se dan por ciertos. La interpretación de esos hechos, por muy verosímil que parezca, será siempre subjetiva y, por lo tanto, no podemos asumirla como una realidad objetiva.

Así lo advierte Padura en el primer párrafo de los agradecimientos, antes de la primera página de la novela: “Aunque sustentada en hechos históricos verificables y apoyada incluso textualmente por cartas y documentos personales, la novela de la vida de Heredia, narrada en primera persona, debe asumirse como obra de ficción”. Una honesta advertencia que en ningún momento podemos olvidar.

Dicho lo anterior, debo confesar que La novela de mi vida, como novela histórica, la considero magistral, pues posee todas las virtudes que ese género puede alcanzar cuando se asume con rigurosidad y con pleno conocimiento de sus límites, como lo hace Padura. En su pluma, Heredia adquiere vida propia, con las complejidades típicas de todo ser humano, en un entorno y contexto histórico tan bien descritos que su mundo se nos hace plenamente creíble. La Habana, donde transcurren los años de su adolescencia y el despertar de su vena poética, no sólo se puede ver y tocar, sino también oler.

A José María Heredia le tocó en suerte vivir un período histórico atravesado por numerosos acontecimientos políticos y culturales que habrían de tener una repercusión imperecedera, tanto en La Habana como en Cuba y en toda Hispanoamérica: la ruptura del dominio español en el continente y el surgimiento de repúblicas independientes desde el Río Grande hasta el Cabo de Hornos.

La independencia, sobra decirlo, fue un proceso cruento, complejo, dramático y desgarrador, del que nadie, en su momento, pudo escapar. Y aunque en Cuba no llegó a consumarse, el país vivió esas mismas vicisitudes, que debieron de ser aún más duras para alguien con la sensibilidad de un poeta en los primeros años de su adultez, como lo fue Heredia. En su vida desfilan también varias figuras históricas que completan el cuadro de la Cuba de la primera mitad del siglo XIX y que contribuyeron a forjar su identidad cultural; entre ellas, Félix Varela, Domingo del Monte, José Antonio Saco y José Antonio Echeverría, aquel que rescató y dio a conocer Espejo de paciencia, considerada la obra primigenia de la literatura cubana.

Leí La novela de mi vida teniendo en mente, como lo señalé arriba, a la Cartagena de comienzos del siglo XIX, esos años en los que, como alguien muy atinadamente escribió, mientras Cartagena se independizaba, La Habana plantaba. Culminados los años de la independencia, las dos ciudades tomaron rumbos muy distintos: la primera, iniciaría un largo y doloroso viacrucis hasta convertirse casi en una ciudad fantasma, mientras que la segunda entraba en un período de auge económico sin precedentes, impulsado por la multiplicación de los ingenios azucareros a lo largo y ancho de su territorio, sustentados en la esclavitud.

Para un lector colombiano, la lectura de La novela de mi vida resulta especialmente enriquecedora, porque es inevitable pensar en Cartagena, e incluso en Colombia, durante los inicios de la república. No se trata de descubrir hechos novedosos de nuestra historia, sino de acceder a un contexto que permita comprenderla mejor. Y no solo en lo que respecta a los acontecimientos históricos más relevantes, sino también a los dramas humanos de quienes fueron sus principales protagonistas, reflejados en la vida del poeta José María Heredia.

La virtud de una buena novela histórica, más allá de que su lectura debe ser amena, radica en que nos aporte nuevos elementos y reflexiones que nos permitan acercarnos con mayor profundidad a un determinado período de la historia y a sus protagonistas; que nos haga vivirla y vivirlos. Creo que esas características pueden predicarse —en plural— de las novelas de Leonardo Padura. Por eso asumí, como uno de los deberes de mi cargo de embajador de Colombia en La Habana, recomendar a todos mis compatriotas que pasaban por esa capital la lectura de sus obras. Todos me lo han agradecido.

Barranquilla, octubre de 2025

Padura y nosotros

Padura y nosotros

Arturo Arango

Cuando éramos jóvenes, a él y a mí nos dio por preparar antologías con cuentos de lo que considerábamos “nuestra generación”. Hicimos tres o cuatro y no logramos que una sola de ellas fuera publicada. Recuerdo en especial aquella en que pedimos a los autores que se presentaran con una suerte de arte cuentística, en solo un párrafo, a lo que añadimos una semblanza, entre veras y bromas, de cada uno.

No olvido las primeras líneas de la nota que escribí sobre otro gran amigo: “Lo único cierto que sabemos de Francisco López Sacha es que está loco, y esa es su gran virtud”. Una y otra vez las de poesía llegaban a imprimirse, y Padura tuvo que esperar a que, gracias a la generosidad y las gestiones de Gonzalo Celorio y Hernán Lara Zavala, apareciera en 1993 El submarino amarillo, con obras escritas entre 1966 y 1991: nuestra carta de presentación más allá de las fronteras cubanas.

Traigo estos recuerdos apresurados porque creo que en aquellas conversaciones, lecturas, polémicas y esperanzas se fue consolidando el adn literario de Leonardo, Nardito para quienes lo conocemos desde que éramos indudablemente jóvenes. Si algún tesoro he cuidado con celo a lo largo de mi vida es la amistad de los que me han acompañado a lo largo de estas décadas.

En más de una ocasión, Padura me ha pedido que lea el manuscrito de una novela suya, y yo suelo cobrarle el favor enviándole una mía que esté en proceso. Así también he abusado de la confianza y del tiempo de Senel Paz, de Norberto Codina, de Reinaldo Montero o de Alex Fleites, entre otros. Si en algo se me hace dolorosa la ausencia de Sacha es porque ya no recibo sus llamadas telefónicas, durante las que me leía largas tiradas de lo que acababa de escribir (siempre a máquina).

Lo he dicho en muchas ocasiones: la amistad entre sus personajes es uno de los rasgos que distinguen la obra narrativa de Padura. Está en las relaciones que, novela tras novela, cuento tras cuento, sostiene el policía, ahora ya retirado, Mario Conde con quienes lo acompañan en la vida desde su adolescencia. Por ellos vuelve a investigar, a desempolvar aquellas artes del trabajo detectivesco de las que se aparta una vez y otra, pero de las que nunca puede acabar de despegarse porque siempre hay una amistad que requiere de sus habilidades y contactos, y a los amigos jamás se les niega un favor.

Ese rasgo es imprescindible también en dos de las obras suyas que prefiero: La novela de mi vida y Como polvo en el viento. La trama de delaciones y abandonos que rodea a José María Heredia pasa por un entramado de afectos y envidias, pero, aún más, marca el regreso a Cuba de Fernando Terry en busca del manuscrito perdido del poeta.

La investigación sobre el siglo XIX se trenza con la indagación sobre la propia partida de Terry, los afectos y traiciones de que pudo ser objeto: de los primeros, rescatar los que permanecen; y descubrir las segundas, siempre ocultas, protegidas también por los cambios que han ido sucediendo en la realidad cubana durante su ausencia.

En Como polvo en el viento son esenciales los lazos que unen a ese grupo de amigos que se ha ido dispersando por esta ciudad y por el mundo, y, no menos importante, los anclajes que aún los unen a Cuba, no solo porque alguna de ellos se ha quedado, sino también por el peso de la memoria, revelada en las intrigas, en las idas y vueltas del pasado al presente, siempre en busca de los orígenes de su identidad y de las decisiones que han encaminado sus existencias por rumbos diversos.

Hay en los personajes principales de Como polvo en el viento un sentido de pertenencia del que no pueden desprenderse, con un pasado arraigado por decenios sobre todo en Mantilla, y que luego se va expandiendo por otras zonas de la ciudad, como en una novela de crecimiento. La Habana es el ámbito vital, no escenográfico, sino esencialmente vinculado con los modos de vivir, de relacionarse de los seres humanos, y de apropiarse de una, o de unas culturas donde afirmar su imaginario, y su espiritualidad. Y no olvidemos que, libro tras libro, toda obra de Leonardo Padura está firmada en Mantilla.

En aquellos años en que nos conocimos, en que fuimos tomando conciencia de quiénes éramos unos y otros y de los intereses que nos unían, y que, como he dicho antes, nos unen aún hoy, nos dimos cuenta de que teníamos que escribir sobre nuestros contemporáneos, indagar en las contradicciones de la realidad en que nos formábamos, en sus cambios, en la naturaleza de las personas que nos rodeaban, y en las maneras como esos caracteres eran transformados, para bien o para mal, por la Historia y por el contexto.

En el prólogo a El submarino amarillo, Padura describe la cuentística surgida en los 80 como caracterizada por “un realismo interesado en acercarse a un presente complejo y, sin dudas, difícil, con el propósito ya mencionado de interrogarlo, más que de reflejarlo pasivamente”.

Las novelas y los cuentos de Abilio Estévez, de Luis Manuel García Méndez, de Pedro Juan Gutiérrez, de Miguel Mejides, entre otros, además de los que mencioné antes, están marcados por esas obsesiones, siempre resueltas de maneras diversas, de acuerdo con las poéticas de cada uno de nosotros.

A fines de los 70 e inicios de los 80, el discurso de la política cultural cubana insistía en el compromiso social del arte y la literatura. Nosotros entendimos tal compromiso desde posiciones más radicales: por eso la obra toda de Padura sostiene una mirada dolorosamente crítica, que está motivada, principalmente, por su responsabilidad social y ciudadana.

Tanto La novela de mi vida como El hombre que amaba los perros pueden considerarse novelas históricas. En ambas, sin embargo, el presente se impone, no solo porque los conflictos ocurridos en años remotos se actualicen y dialoguen con la actualidad, sino porque hay personajes para quienes la comprensión de ese pasado se ha vuelto imprescindible: necesitan de él para colocarse en el mundo en que viven.

No es extraño, entonces, que libro tras libro, las obras de Leonardo Padura, como las de todos nosotros, hayan ido ganando en escepticismo y en amargura, porque sus personajes (nuestros personajes) están abriéndose paso a tientas, inseguros e infelices, en una neblina que no es la del ayer, sino la que hoy mismo nos disuelve el futuro.

Cojímar, octubre de 2025

Para celebrar el cumpleaños de Mario Conde

Para celebrar el cumpleaños de Mario Conde

Ramón Fernández-Larrea

Nunca pensé llegar a ver a mi amigo Leonardo Padura cumpliendo 70 años.

De ellos, cincuenta son de una amistad que nunca ha tenido caídas o recaídas, ni sospechas o rencores. Una amistad firme, noble, que llevan respeto y admiración por su tenacidad, por su dedicación incansable a fabular, y, sobre todo, a rescatar pedazos de nuestra historia deportiva y musical.

¿Y cómo no querer y respetar a un hombre que conversó con Mario Bauzá y con un descendiente de Facundo Bacardí, dos pilares de nuestra nacionalidad?

Hemos sido amigos y hasta casi hermanos, por el cariño inmenso que le tengo a su madre, Alicia.

García Márquez puso a Macondo en los senderos del mundo. Padura hizo lo mismo con Mantilla, que ya existía, pero él la hizo brillar y aparecer.

Ya no existe el paradero de Mantilla. Ni la ruta 4. Queda la casa del escritor que ha tenido la suerte de muy pocos, inventar a un detective que se parece a él, pero que no es él, sino la suma de muchos de sus amigos.

Conan Doyle viaja ligado a Sherlock Holmes. Georges Simenon, a su inspector Maigret. Agatha Christie, a Hércules Poirot. Leonardo Padura ha ido narrando la desilusión y la barbarie de nuestra isla a través de la mirada de su Mario Conde.

Más allá de envidias y opiniones ruines, o de admiraciones interesadas, está la encomiable constancia de un hombre que trabaja y trabaja, llenando cuartillas de historias. Historias muchas veces molestas y nada agradables para ciertos poderes, como la magnífica novela El hombre que amaba a los perros.

No imaginé que llegaría a ser famoso mundialmente aquella tarde en que nos conocimos en el llamado Parque de los Cabezones, en el taller literario Roque Dalton de la Universidad de La Habana.

Pero más allá de premios y reconocimientos, banalidades humanas, está el afecto que le tengo, el respeto que siento por él, y sé que posiblemente ni siquiera celebre estos primeros 70 años de vida, que debería ser una fiesta nacional en Cuba o un festejo municipal en su Mantilla, porque estará sentado escribiendo otra historia.

Y seguirá asombrándome Leonardo Padura con su tenacidad y su disciplina. Con su risa y su confianza.

Tal vez asista a mi fiesta cuando yo pueda cumplir 70 años. Ojalá no esté trabajando ese día.

Vilanova i la Geltru, Cataluña. Octubre de 2025.

![]()

Hay algo de magia en el vínculo

José Pérez Olivares

Los setenta años son ese club al que, por desgracia, no todo el mundo logra tener acceso.

Sin embargo, aquel que tiene la suerte de pertenecer a él –más aún tratándose en este caso de un creador–, descubre que inicia una década de plenitud en la que los sueños empiezan a cumplirse.

Dueño ya de su destino, el septuagenario arriba al umbral de la madurez demostrando cuál ha sido su cosecha y qué puede ofrecer a los demás.

Quienes conocemos a Leonardo Padura desde aquellos lejanos años en que jugaba al béisbol en los terrenos de la Universidad de La Habana y era redactor de la página cultural de Juventud Rebelde, sabemos que aún tiene por delante toda una década de trabajo literario, presentaciones de libros, entrevistas, viajes, clases magistrales y conferencias. También de encuentros con nosotros, sus camaradas de siempre. Pues aunque muchos estemos lejos de su Mantilla natal y demoremos en volver a verlo, sabemos casi siempre de él a través de la prensa que nos pone en contacto con su obra. O recibimos algún mensaje suyo en el que nos solicita que leamos y presentemos su próximo libro, privilegio que me ha concedido en más de una oportunidad.

Ha sido de ese modo en que he podido constatar el enorme interés que su obra despierta entre los lectores españoles y cómo cada lanzamiento –ocurra en una librería o en una biblioteca sevillana– se convierte de inmediato en un acontecimiento de gran significado cultural, entre otras razones porque esa tarde o noche tendremos un aforo total en cualquiera de esos lugares con la presencia del autor, pues hoy por hoy no creo que exista otro escritor cubano vivo que despierte un interés similar al que despierta Padura.

Llegado a este punto, quisiera analizar someramente por qué sus novelas generan tales expectativas en el lector español actual y qué los atrae del modo en que se percibe.

Según he podido constatar, se trata de un interés que rebasa lo meramente literario, pues no se concentra sólo en un libro, un personaje o un tema determinado, sino que hay algo de magia en el vínculo que se establece entre autor y lector que recuerda al chamán de la tribu. Y al parecer, en el encuentro de Padura con su público se produce igualmente una forma de curación o exorcismo espiritual.

De ahí que escuchemos con frecuencia palabras de agradecimiento dirigidas al escritor nacido en Mantilla. Y no es que Padura se proponga caer bien o se valga de recursos propios del mundo del espectáculo, sino que su escritura concita esas reacciones espontáneas entre los fans de sus obras, algo que está en la médula de su palabra más que en el relato mismo, y forma parte de los secretos particulares de un escritor con las características suyas.

Otra virtud radica en su forma de ser. El lector no está delante de alguien que se cree un pequeño dios, sino de una persona totalmente asequible que dialoga de tú a tú con los presentes y que responde sus preguntas como lo haría cualquier otro mortal, sin pavonearse de su condición de escritor. Es un detalle que el público capta en pocos segundos y otra premisa a favor del hombre que jamás se vale de expresiones rebuscadas, sino que cuando escribe o habla a su público lo hace en forma directa y sin ambages.

Este rasgo de su personalidad atrae siempre al que, más allá de la historia que le cuentan, busca un contacto más cercano con el autor y sus libros.

Quizás el secreto de su éxito editorial se encuentra en que Padura no ha dejado de ser el periodista que conocimos. Sus novelas tienen el acierto de quien maneja el lenguaje noticioso con absoluta precisión, insertándolo de manera natural en la historia que narra. En ellas el periodista y el novelista cohabitan en una unidad que favorece enormemente el relato, volviéndolo atractivo para cualquiera.

De ahí que estemos en presencia de un escritor para multitudes interesadas en el acontecer y que esperan descubrir en una novela esa pieza que falta al rompecabezas de la realidad. Pero no me refiero a revelaciones de índole general. A través de su personaje Mario Conde se nos habla de la realidad cubana y dentro de ella de nuestra generación, que es la de su personaje y a la que ha denominado “generación escondida” por ser “la más desencantada y jodida del país que se iba configurando”.

Una generación, según Padura, «que ha llegado a los finales de los sesenta años, los setenta años, el momento de la jubilación, en una coyuntura socioeconómica y política en la que vivir de una jubilación en Cuba es imposible (…) Esto significa que la gente tiene que practicar las más diversas estrategias de supervivencia». Y son esas estrategias de supervivencia las que dan sentido a las novelas del autor de la mayor de las Antillas.

Su capacidad para comprender e interpretar los problemas del pueblo cubano y sentir sus anhelos y fracasos como propios lo transforman en un testigo clave del acontecer, algo que logra, como ya explicamos, mediante la fusión del hecho periodístico y el relato de ficción que maneja con mano firme, lo cual lo convierte en uno de los escritores cubanos más atractivos de la nueva centuria.

Y digo cubano no sólo por su procedencia, sino porque Padura ha logrado internacionalizar lo singular del país más allá de lo que usualmente denominamos así. La fuerza que desbordan novelas como El hombre que amaba los perros, Herejes —y la última que acaba de publicar, Morir en la arena— lo convierten, de hecho, en un escritor de rango mayor.

Lo que quiero decir es que Padura ya no es sólo el escritor de una generación, sino de una lengua y una zona específica del mundo. Como los son Alejo Carpentier y Juan Rulfo, Reinaldo Arenas y Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti y Carlos Fuentes.

Sevilla, septiembre 14, 2025

![]()

Padura y las visitas guiadas de Mario Conde

Gerardo Arreola

Uno de los resortes subyacentes que vigorizan la obra de Leonardo Padura es el relato de vida de una generación, la del autor y la de su protagonista, el detective y frustrado escritor Mario Conde.

Padura dice que ha ido sumando años al mismo tiempo que Conde. Quizás sea al revés.

Nacidos en los años cincuenta del siglo pasado, el autor, su personaje y los lectores cubanos de esas edades son los niños que empezaron a leer y a escribir cuando el conflicto con Estados Unidos escaló hasta la amenaza nuclear; los que se divirtieron con los muñequitos rusos en la televisión; los adolescentes que aclamaron los jonrones de Agustín Marquetti, oyeron furtivamente a los Beatles y vieron el éxodo de adultos hacia la zafra de los diez millones de toneladas de azúcar.

Son los jóvenes que fueron o estuvieron muy cerca de los que fueron a Angola. Los que en plena Guerra Fría se vieron empujados a tomar partido y experimentaron las convulsiones que provocaba este dilema: si no estás con estos, estás con aquellos.

Esa generación supo que algo mayúsculo había pasado con la caída del Muro de Berlín y entendió que nada sería igual. Son los hombres y mujeres que pasaron abruptamente del mejor nivel de vida que haya alcanzado la isla después de la revolución de 1959 a la crisis más profunda que haya estallado en el siglo XX. En la penumbra cruzaron ciudades en bicicleta, con la permanente interrogante de qué comer.

Tras el período especial de los años noventa pudieron testificar las reformas, a las que luego les llegaba su fé de erratas y su ruta en marcha atrás. Eran cincuentenarios al cambio de siglo y empezaron a tomar nota del crecimiento imparable de las desigualdades y de la aparición de rejas en puertas y ventanas.

En la tetralogía que lo hace visible por primera vez, Conde no puede digerir los rastros de corrupción, hipocresía y oportunismo que brincan en sus investigaciones en los ochentas tardíos.

Pero, años después, con desengaño y decepción comprueba hasta dónde llega el choque entre los discursos y la realidad. Camina entre la decadencia social y material, los extremos sórdidos de la pobreza y la violencia. Mira el abismo que se ha abierto entre ganadores y perdedores de la crisis y las tragedias que emanan de la emigración.

Si en La novela de mi vida la generación se enfrenta a sí misma y estalla con su crítica al pasado y su desencanto con el presente, en La neblina del ayer registra el hundimiento del entorno y de los sueños de otros días. En Como polvo en el viento ya es una diáspora y paga la factura de los efectos subjetivos y diferidos del periodo especial.

Si en Herejes explora el peso y el costo de la discrepancia, en El hombre que amaba a los perros ya no valora sólo las entrañas de una sociedad, sino las del sistema mismo. Los que se quedaron en la isla contemplan en Morir en la arena cómo se extingue la vida en toda su amplísima acepción.

En la misma línea de tiempo, la generación de Padura y Conde en el resto del mundo ha visto ascensos y retrocesos. Igual que en Cuba, el impacto de aquella noche berlinesa del 9 de noviembre de 1989 sacudió al resto del mundo y llevó a la convicción de que nada sería igual después.

Las lecciones de la caída del muro se prolongan en el tiempo. La misma generación ha registrado fenómenos insospechados en pleno siglo XXI, como estadounidenses descendientes de migrantes, vueltos contra los migrantes; chinos millonarios, cubanos más trumpistas que Trump o polacos neonazis.

Si de algo sirven las visitas guiadas de Conde por La Habana de las últimas décadas, es para que el observador, contemporáneo o no, de la isla o de fuera, quede alertado de que debe abrir los ojos a la realidad tal como es, no como le dicen sus recuerdos. Que, igual que el mundo, Cuba es hoy la de hoy, no la que está congelada en un cartel de los años sesenta.

Ciudad México, octubre de 2025

![]()

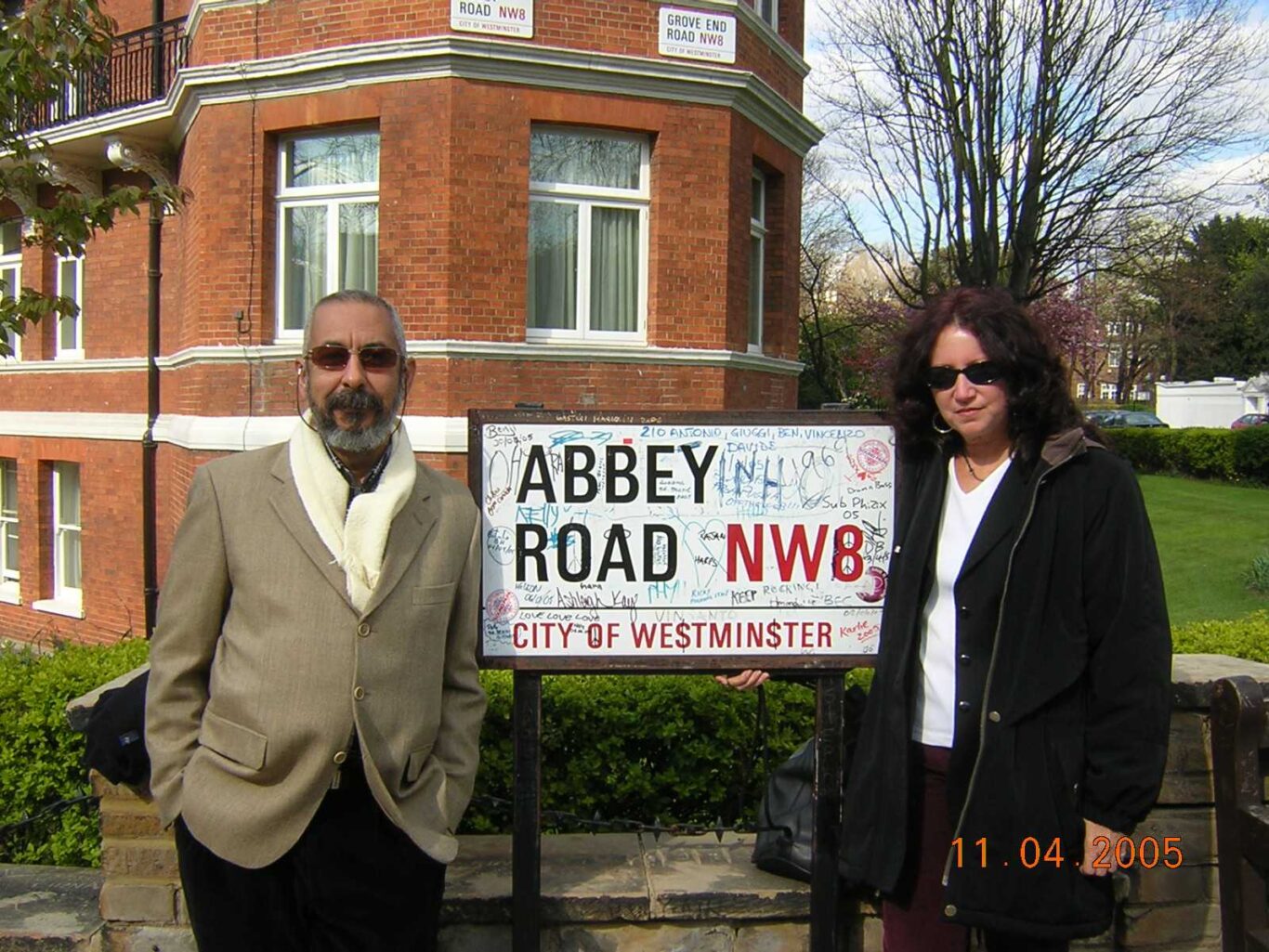

Una mentirijilla y una foto de mala calidad

Laidi Fernández de Juan

Me sumo a la felicitada por el cumpleaños de Padura, gracias a invitación de Alex Fleites. Se me ocurre contar mi relación con el escritor nuestro más leído en las últimas décadas, dentro y fuera de Cuba.

El primer cuento suyo que leí, por allá por los finales de la década de los 80 del siglo pasado, tuvo un gran impacto en mí, lo recuerdo. No solo porque la trama, muy bien escrita, atrapaba desde el comienzo, sino porque yo estaba precisamente en África en aquellos momentos, y Padura narraba lo que se dio en llamar “los matrimonios africanos”. Leer esa narración en el mismo contexto en que yo estaba, me fascinó.

Que alguien osara hablar de un tema tan escabroso, y que yo conocía veraz, me sobrecogió. Desde entonces, leo todo lo que brota del oficio de escritor que maneja a su antojo Leonardo Padura.

No fue hasta el año 2003 cuando lo conocí personalmente, en una feria del libro de Santo Domingo. Compartíamos el mismo hotel, pero sería pretencioso de mi parte decir que nos hicimos amigos. Apenas intercambiábamos saludos corteses a la hora del desayuno.

Ya él gozaba de amplia popularidad, y yo era una desconocida. En la medida en que fue pasando el tiempo, devoraba todos sus libros, como sigo haciendo, y aunque teníamos amigos comunes (Senel Paz, Sacha, Arturo Arango), éramos simples conocidos. Yo era y sigo siendo un rostro en la muchedumbre, y él casi un fenómeno mediático, de amplia repercusión mundial.

Quiso el azar que una confusión nos acercara. En el año 2013, la Casa de las Américas le dedicó su Semana de Autor, una actividad magnífica que esa institución lleva a cabo, en la cual se homenajea a un autor o autora de origen latinoamericano, de gran prestigio a nivel internacional, y durante siete días se reverencia al escogido a través de encuentros con el público, charlas, coloquios para analizar la obra y la trayectoria del seleccionado, y se presentan libros de su autoría.

En el año citado, hubo una excepción: Por primera vez se le rendía tributo a un cubano: Leonardo Padura. Incluso antes que a la insuperable poeta Fina García Marruz. La Casa escogió al autor de La novela de mi vida para romper la tradición. Recuerdo que en el acto inaugural, Padura dijo en la sala Che Guevara, colmada de público, “agradezco esta invitación, que muy probablemente debo a la sugerencia de Laidi”.

No era cierto. Fueron Retamar y Jorge Fornet quienes lo propusieron, y fue el Consejo de dirección de la Casa el que aprobó que fuera él y no otro el protagonista de aquella semana enriquecedora. Pero no tuve coraje ni decencia de confesárselo a Padura. Si él creía que había sido yo, y eso me acercaba a un escritor admirado, bienvenido fue el equívoco. Es la primera vez que confieso haber tomado ventaja de una mentirijilla que nunca esclarecí.

Cuando leí El hombre que amaba a los perros, en el año 2009, quedé deslumbrada. Para mi generación, fue el descubrimiento de datos históricos hasta entonces escamoteados. Luego supe que el polaco Isaac Deutscher había escrito la biografía de Trotsky en tres enjundiosos tomos, mismos que conocía la generación anterior a la mía, pero ya era tarde. Supimos de esa historia gracias a un cubano y no al polaco, la verdad sea dicha.

Por otra parte, el personaje Mario Conde, su amigo obeso y parapléjico por herida en Angola, Josefina, la madre de éste, y los fieles amigos y el amor de Conde se han instalado en nuestro imaginario como hiedras literarias, y confesemos que seguimos la zaga de estos arquetipos cubanos con gran avidez.

Cierta ocasión reseñé una de las novelas de Padura, y él me escribió una nota cariñosa, que agradecí emocionada. Luego volvimos a coincidir fuera de La Habana, en Santa Clara. Una vez más, compartíamos alojamiento, junto a la dulce Lucía. Conversamos un poco más que en República Dominicana (donde ya dije que no pasábamos del criollo ¿Qué hubo? en las mañanas), y pude comprobar lo que me habían dicho Senel y Sacha: No solo es buen escritor, también tiene mucho sentido del humor, “es un tipo simpático”, resumieron.

Efectivamente, contrario a lo que pudiera parecer, dada la enorme fama que ha alcanzado, Padura es lo que en México llaman “un entrador”, un tipo de fácil conversación, alegre, ligero, y que desayuna dos tazas de café con leche. Dato absolutamente intrascendente, pero del cual puedo dar fe.

Cuando le otorgaron el Premio Nacional de Literatura en el año 2012 en Cuba, sentí como muchos, como todos sus lectores, que se cometía un acto de justicia elemental, y como muchos, como todos, lo felicité. He seguido su carrera literaria y sus presentaciones públicas en la medida de lo posible, y aunque no comparto siempre ni del todo la visión apesadumbrada con la cual él percibe nuestra realidad, me une su admiración irreductible por Alejo, así como reconozco sus múltiples aciertos, su garra de narrador, y su fabuloso afán de periodista cuya destreza enriquece con acuciosas investigaciones.

Personas decentes, por ejemplo, es una novela que personalmente asumo como homenaje a quienes permanecemos de este lado, igual a Como polvo en el viento, cuya lectura, además, me permitió cierta comprensión hacia mis seres queridos emigrados.

Quisiera concluir este brevísimo recorrido sentimental que intenta con toda honestidad describir mi vínculo afectuoso con quien cumple setenta años, contando el más reciente encuentro que tuvimos (espero que no “el último”).

Recién comenzaba la liberación que el encierro y el desesperante aislamiento impuso la pandemia de la Covid, cuando recibí casi de soslayo la información de que Leonardo Padura asistiría a un encuentro en la librería Tuxpan, en la calle L de El Vedado. Todos los que recibimos dicha noticia, la callamos, porque no queríamos, bajo ninguna circunstancia, perder un puesto, una silla, un lugar desde donde pudiéramos observar, escuchar, disfrutar del famoso narrador.

El resultado fue que la librería no daba abasto. Decenas y decenas de admiradores habían hecho lo mismo: Callar y acudir. Fue hasta gracioso saludarnos entre nosotros, fingiendo sorpresa.

Recuerdo que mientras esperábamos que se abrieran las puertas de la Túpac, el historiador Sánchez Porro y yo deschavamos cuanto pudimos de la entonces recién construida y aún a medias Torre K, mientras continuaba llegando gente.

Al arribar Padura, ya todos ocupábamos las sillas, distribuidas en cuanto lugar fuera posible. Un aplauso cerrado colmó el breve espacio, celebrando su llegada. El Fondo de cultura mexicano tuvo a bien publicar el cuento “Nueve noches con Violeta”, que al concluir la intervención del autor, fue puesto a disposición del público. O sea, de nosotros. La venta fue lo de menos: La firma suya, que todos anhelábamos hizo que una larga y serpenteante hilera se colocara con disciplina frente a la mesa que ocupaba Padura.

Con infinita paciencia, firmó cada ejemplar, se dejó fotografiar, conversó, y agradeció las muestras de afecto que cada uno de nosotros le prodigó. Conservo el instante de mi turno en una foto de mala calidad, para que nadie pueda decir que fabulo: No seré su amiga cercana, pero sí admiro su eficacia narrativa. Y también admiro que siga viviendo en Mantilla, donde mismo vivía Omar Franco, pero ese ya se fue.

El Vedado, octubre de 2025.

![]()

Una mañana de sábado en la universidad

Roberto Méndez Martínez

Una mañana de sábado, en el otoño de 1976, fui por primera vez al taller literario “Roque Dalton” en la colina universitaria habanera. No había allí pupitres, ni mesas presidenciales, mucho menos reglamentos. Disponíamos de unos escalones ásperos y un cuadrado de yerba rala para acomodarnos, detrás la perspectiva venía a cerrarse con unos arbustos recortados y una galería de bustos de notables académicos que parecían arrancados de una pesadilla de Chirico. Una figura legendaria, la norteamericana Margaret Randall, era invitada habitual a esos encuentros. Ella ayudaba a la impresión de los boletines con los trabajos a debatir, opinaba sobre lo escuchado sin aires profesorales, recomendaba lecturas y ofrecía té en vasijas heteróclitas.

Hoy recuerdo esos encuentros como un aire benéfico, un soplo de libertad en el corazón de una universidad llena de dogmatismos y superpoblada de asesores soviéticos con sus teorías sobre el improbable comunismo científico. Además, yo que había iniciado mi carrera de poeta solitario encontré en esos convivios una especie de identidad generacional.

Gracias a esas reuniones conocí a Víctor Rodríguez, Alex Fleites, Ramón Fernández Larrea, también a Bladimir Zamora, Arturo Arango, Norberto Codina. Las antologías llegarían años después, por el momento estábamos en un lugar secreto, bastante libres de normativas y de esquemas de política cultural, secretamente envidiados por algunos y con seguridad no tan secretamente detestados y vigilados por otros.

En aquellas citas abundábamos los poetas noveles, los asuntos relativos al verso, la adjetivación, la intertextualidad voluntaria o traicionera dominaban buena parte del tiempo. Los narradores estaban en minoría, solo logro recordar a Arturo Arango leyendo algunos de sus cuentos breves y a Leonardo Padura insistiendo en su interés por forjar cuentos policiales. Confieso que este último empeño me provocaba cierto sobresalto.

Desde hacía pocos años estaba en el ambiente la afirmación de que había surgido “el nuevo policial cubano”. En un período más bien breve las librerías se habían llenado de novelas donde abnegados oficiales del Ministerio del Interior resolvían enigmas gracias al apoyo de los más provectos miembros de los CDR, siempre listos, gracias a su insomnio crónico, a sorprender el más mínimo movimiento desacostumbrado en cada cuadra del país. En general mi recuerdo de aquellos libros —por demás feamente impresos y con cubiertas imposibles— es el de narraciones maniqueas donde policías exageradamente buenos perseguían a malos de una sola pieza e incurables, en episodios de una prosa tosca plagada de lugares comunes y consignas ni siquiera disimuladas.

De ahí mi sorpresa ante aquel estudiante de Letras, que ya había dado pruebas de su talento con un trabajo académico sobre el Inca Garcilaso de la Vega y que sabía analizar como pocos los mecanismos secretos de la narrativa de Alejo Carpentier, que pretendía dejar atrás el mundo de la “alta literatura” para abrazar aquel género más que ancilar.

En 1980, regresé a mi natal Camagüey con un título de Sociología en la maleta y un cuaderno escolar donde estaban manuscritos los primero textos de mi futuro poemario Carta de relación. Creía que permanecería allí por apenas uno o dos años antes de mudarme a La Habana, no sabía que en realidad haría mi vida allí por más de un cuarto de siglo. Y en esa ciudad tan lejos del mar disfruté con la lectura de la primera novela de Padura: Fiebre de caballos en la edición cubana que tenía unos elegantes dibujos de Zaida del Río, un libro que tanto ponderé y recomendé hasta que alguien decidió quedarse con mi único ejemplar, ausencia que sigo deplorando.

Para entonces el único escritor oriundo de Mantilla que he conocido había ganado popularidad periodística con sus crónicas, artículos y entrevistas publicadas primero en El Caimán Barbudo y luego en Juventud Rebelde. Aquellos textos nos llevaban a los mundos más diversos: el barrio chino de La Habana; los hogares de glorias un poco olvidadas del beisbol; los conciertos de soneros y salseros; si es que no incursionaba en historias ocultas del pasado cubano o se daba un salto a la Semana Negra de Gijón para conversar, entre amigos, sobre la nueva literatura policial. Muchos de esos temas, antes de nutrir sus futuras novelas tuvieron forma embrionaria en un periodismo que les dio visibilidad.

Nunca olvidaré que hacia 1997 una amiga común, la periodista Dalia Acosta, me prestó su novela Máscaras. Era la tercera de su tetralogía Las cuatro estaciones pero la primera que yo leería. Allí me encontraría con Mario Conde, ese detective distinto, imperfecto como los de la novela negra norteamericana, pero que no es exactamente de los “duros” sino sentimental, un poco ingenuo, amigo del alcohol y de sus amigos, que tiene como alter ego a un perro sato que siempre se llama Basura aunque a lo largo de los años el can cambia pero el apelativo no.

Completé como pude —en el más perfecto desorden, según lograba conseguir los ejemplares— la lectura de la tetralogía. Gracias a ella mis aprensiones se desvanecieron: nada había en común entre aquellos volúmenes desechables de la colección Dragón que yo había conocido y esta escritura nueva, donde la solución de un crimen era también la oportunidad para una radical crítica de los problemas del país – desde las carencias del cubano de a pie hasta la “alta” política cultural, pasando por la corrupción policial- y todo esto nutrido por una densidad referencial y un conocimiento de la historia y la cultura insular o universal nada comunes.

Dentro de su obra novelística yo destacaría la más madura, la aparecida en el siglo XXI: El hombre que amaba los perros (2009), Herejes (2013), La transparencia del tiempo (2018). La lectura de Como polvo en el viento, recién aparecida en 2020, motivó un par de noches de insomnio total en la medida en que yo me impliqué en el drama de los personajes —sin sospechar que como varios de ellos, un lustro después yo tomaría también el camino de la emigración, con sus venturas y sus nostalgias. Después, Personas decentes (2022) vine a leerla de manera más paladeada, como correspondía al profesor de Historia y Cultura de Cuba que yo era en esos tiempos y más que a la trama narrativa me dediqué a aquilatar el virtuosismo de la puesta en escena del drama de Alberto Yarini en una Habana de la que ya no quedan muchas huellas.

Al volver la mirada hacia aquellas mañanas de sábado en un rincón de la Universidad, compruebo con alegría que aquel conjunto de aprendices de escritores llegó a conformar toda una promoción literaria y contribuyó de manera innegable a transformar no solo el lenguaje y maneras de la poesía cubana, sino los de la narrativa, el ensayo y el periodismo. Dispersos como los personajes de Como polvo en el viento: en el espacio inmutable de la muerte, Bladimir Zamora y Osvaldo Sánchez; en La Habana, Alex Fleites, Arturo Arango y Norberto Codina; en Estados Unidos, Víctor Rodríguez Núñez y en España, Ramón Fernández Larrea y yo mismo, hemos cumplido un destino escritural y vamos dejando a la vez un legado literario y un conjunto de aventuras vitales bastante indescriptibles.

Leonardo Padura es el que ha tenido más universal reconocimiento: un día está en Mantilla escribiendo un artículo urgente para El País, al otro firma sus libros en Barcelona, en México o en Seúl y siempre retorna a la Isla. La memoria lo ata al hogar y a ciertos amigos.

Hace unos años cuando viajaba a algún evento en el extranjero era común que algunos miembros del público me preguntaran la vida personal de altos dirigentes cubanos, como si yo fuera su vecino; en los últimos años, en distintos puntos del mundo, comenzaron a preguntarme por Padura.

Me parece que es un buen signo. Así debió suceder antes a ciertos viajeros insulares a quienes los enterados interrogaban sobre la salud y hechos de un José María Heredia o José Lezama Lima. Siempre repito que sigue escribiendo y podrán encontrarlo en Mantilla. ¿No son esas las más ciertas noticias?

El escritor y el pelotero

El escritor y el pelotero

Félix Julio Alfonso López

Leonardo Padura nació en plena guerra fría y pocos años antes de que en Cuba triunfara una revolución que sacudió con violencia el orden del antiguo régimen y realizó transformaciones sin precedentes en América Latina.

En la portada de su libro de ensayos Agua por todas partes se ve una fotografía del niño Padura que mira fijamente a la cámara, vestido con el uniforme escolar y en pose escritural, con un letrero detrás que reza 1960-61. Debía tener entonces unos seis años y estar en primer grado de primaria. También se observa al fondo un escudo con la bandera y un busto de Martí sobre la mesa.

Su infancia se desarrolló en aquellos tiempos convulsos y dramáticos para su país y el mundo, y su entrada a la juventud y adultez se produjo en la no menos turbulenta década de 1970, como parte de una generación que, según ha dicho el novelista, “soñó con el futuro”. Todavía en aquellos años iniciales la pelota, desde la humilde que se jugaba en los placeres del barrio hasta la que presenciaba, en compañía del festivo tío Min, en el entonces glamoroso Estadio del Cerro, llenaba el horizonte de sueños de Nardito Padura.

Frustrado su destino como pelotero de los míticos Industriales, y émulo del jugador de primera base Pedro Chávez, aunque confiesa que nunca se ha curado del todo del “vicio de la pelota”, estudió la carrera de Filología en la Universidad de La Habana, donde adquirió las herramientas para desempeñarse como crítico literario y ensayista.

Al concluir sus estudios Padura inició sus andanzas en el universo de la literatura en esa academia informal para escritores que es el periodismo inteligente y polémico, como el que ejerció durante varios años en El caimán barbudo y Juventud Rebelde, donde sus crónicas y reportajes transformaban el origen no literario de sus fuentes periodísticas en piezas de una poética muy personal. Una incursión posterior en el periodismo cultural, desde las páginas de La gaceta de Cuba, donde fuera jefe de redacción y se gestaron varios de sus proyectos literarios, no hizo sino acrecentar su bien ganada fama.

Ahí están para demostrarlo las memorables entrevistas y semblanzas de peloteros cubanos de la década de 1960 recogidas en su libro, en coautoría con Raúl Arce, El alma en el terreno; los reveladores acercamientos a hechos, personajes y sucesos de trascendencia histórica que conforman el volumen titulado El viaje más largo y las sutiles aproximaciones a grandes músicos cubanos y latinos que aparecen en Los rostros de la salsa.

Otra zona de su producción intelectual, como es notorio en el ensayo sobre El Inca Garcilaso o los estudios dedicados a la figura mayor de Alejo Carpentier, nos habla de un autor que se pasea con prestancia por los grandes clásicos de la ciudad letrada latinoamericana y medita con hondura sobre la búsqueda de su identidad híbrida y mestiza.

Pero la narrativa de ficción ha sido el grand slam, para decirlo en términos del beisbol, de Leonardo Padura. A sus novelas y cuentos los han precedido siempre aquellas agudas palabras que José Soler Puig le dijo a él y a otros autores de su generación como Senel Paz, Abilio Estévez, Arturo Arango y Francisco López Sacha: “la literatura no se hace para rendirle homenaje a nadie”. Fue con esa poderosa intuición que nació su personaje y alter ego literario, el ex policía Mario Conde, detective por cuenta propia y comerciante de libros de segunda mano, una criatura tierna y desencantada, que comparte con Padura algunas obsesiones y adicciones, como la propia escritura, el ansia de justicia como valor universal y el culto perenne e insobornable a la amistad.

Sus primeras historias con este personaje tan atrayente, que revolucionó la novela policial que se hacía en Cuba hasta ese momento, componen la tetralogía Las cuatro estaciones, cuyos argumentos exceden la anécdota criminal para explorar diferentes matices de un tejido social paradójico, que en ocasiones roza el absurdo, en una ciudad encantadora que de manera inexorable veía disiparse su antiguo esplendor y en un país sumergido en la profunda crisis económica de los años 90. Buena parte de la neblina de ese ayer reciente, parafraseando el título de otra de las sagas detectivescas de Mario Conde, sigue acechando nuestra realidad de hoy.

La novela de mi vida, para mí la más cercana de sus metaficciones históricas, es un viaje maravilloso a los orígenes de la nación cubana, donde los jóvenes ilustrados criollos del siglo XIX, con Heredia como paradigma, enfrentados a una odiosa tiranía y a los horrores de la esclavitud, piensan, escriben y sufren por una Cuba soñada, deseada y profética.

Otras novelas, como El hombre que amaba a los perros, Herejes o La transparencia del tiempo, urden sus tramas en épocas históricas diversas y reescriben desde la ficción las biografías de personajes que vivieron, para decirlo con palabras de Padura, “la libertad como herejía”, sean Rembrandt o Trotsky; o se detienen a comprender los motivos de personajes infames como Ramón Mercader, capaces de los más execrables crímenes en nombre de una virtud falaz, en sutil contrapunteo con la indagación del novelista sobre el auténtico valor de la verdad, la belleza, la amistad y el libre albedrío.

Lucía López Coll, compañera de toda la vida y numen de su escritura, ha dicho en un hermoso exordio que aquellos mataperros que compartían los juegos de pelota manigüera en los descampados y solares de Mantilla, jamás pudieron imaginar que uno de ellos llegaría a estar entre los prosistas más importantes de su tiempo y de toda la historia de la literatura cubana.

El pelotero que se perdió para las series nacionales y que rumia su desdicha en el corazón del novelista se transfiguró, a fuerza de perseverancia y talento, en el gran narrador, ensayista, periodista y guionista de cine que añora pasear por el malecón al atardecer; testimonia con lucidez avatares y conflictos de su generación y desearía que las ediciones cubanas de sus libros tuvieran mejor calidad y mayor número de ejemplares.

Como si se tratara de un mantra, cada vez que le preguntan por qué sigue viviendo todavía en Cuba, Leonardo Padura responde con naturalidad que su lugar para vivir y escribir es La Habana, para decirlo con mayor precisión, el pintoresco suburbio de Mantilla, por el solo hecho, primordial y misterioso a un tiempo, de habitar el mismo barrio y la misma casa donde nacieron y murieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.

La Víbora, octubre de 2025

![]()

Nardito, mi padre

Jorge Domingo Cuadriello

Muy afortunados resultan los escritores que logran crear un personaje memorable que se fija en el imaginario colectivo y permanece en la memoria de la gente, no solo de los lectores; meditó mientras estiraba las piernas en la cama al tiempo que miraba una vez más los desconchados del techo.

Hizo un repaso por la literatura universal y anotó mentalmente que existen algunos ejemplos paradigmáticos: idealistas (El Quijote), atormentados (Hamlet), diabólicos (Fausto), apasionados (Madame Bovary), indolentes (Oblomov), sanguinarios (Drácula), abúlicos (Bartleby), fantasmagóricos (Pedro Páramo), caudillos (Tirano Banderas), detectives (Sherlock Holmes), exploradores (El Capitán Nemo)… Después pensó que a esta relación podrían sumarse también, ¿por qué no?, algunos animales: Platero, Moby Dick, Rocinante, Colmillo Blanco…

En las letras cubanas solo un escritor ha alcanzado tan alto objetivo: Cirilo Villaverde con la muy joven mestiza Cecilia Valdés, que ha inspirado zarzuelas, películas, narraciones, piezas teatrales y retratos. Alejo Carpentier, sin lugar a dudas nuestro novelista más relevante, no consiguió, sin embargo, trazar un personaje arquetípico. Onelio Jorge Cardoso estuvo cerca de lograrlo por medio de El Cuentero. Hay que descartar al Cimarrón, de Miguel Barnet, porque se fundamenta en una persona real, Esteban Montejo, que ya muy viejo dio testimonio de su accidentada vida.

Dejó de pensar en este tema tan sensible a la polémica, echó a un lado la sábana y, como quien se desprende de un largo sueño o de las páginas de una novela, se puso en pie y caminó hacia el baño con paso inseguro.

Había terminado de cepillarse los dientes cuando se preguntó: ¿qué día es hoy? ¿martes, viernes? Miró el almanaque que colgaba en la cocina debajo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre y comprobó: jueves 9 de octubre, San Dionisio. ¡9 de Octubre! ¡Coñó!. Hoy cumple 70 años mi padre. Tengo que ir a felicitarlo.

Desayunó un pedazo de pan y dos croquetas frías que había dejado de la noche anterior; el café ya se le había terminado. Salió de la casa; en la zona de 12 y 23 esa mañana tampoco había electricidad; pero logró que en La Pelota le vendieran una botella de ron barato. A empellones subió a un ómnibus de la ruta 222 y a empellones pudo bajarse en el Parque del Quijote. Después caminó en dirección a la calle L, pasó por el lado de la infame torre de 23 y K y en los bajos del Hotel Habana Libre logró montarse en un almendrón con destino a La Palma. La Calzada de 10 de Octubre le pareció más deteriorada que nunca y con un mayor número de edificios apuntalados o en ruinas. Si el poeta Eliseo Diego viera esto volvía a morirse, esta vez de tristeza, se dijo con una amarga semisonrisa.

En cuanto se bajó del auto destapó la botella, bebió un largo trago, encendió un cigarro y echó a andar por la Calzada de Managua. Ya no disponía de dinero para tomar otro almendrón; ni siquiera para montarse en un carricoche de seis plazas. Los ómnibus de la ruta 4 hacía años que habían desaparecido.

A lo largo del camino fue contemplando las ya habituales imágenes de la ciudad: los contenedores de basura desbordados, los salideros de aguas putrefactas, los baches en las calles y los huecos en las aceras, el desaliño de las personas con las que se cruzaba. Como siempre, se detuvo un momento a contemplar la casona donde vivió sus últimos años el patriota Juan Gualberto Gómez y donde mucho después Virgilio Piñera fue el centro de una peña de jóvenes escritores y artistas.

Como disponía de tiempo, volvió a repasar la imagen suya que ya se había generalizado. No tenía reparos en reconocer su frustración personal, su adición al cigarro y al alcohol, y el error cometido al pertenecer durante tantos años a las fuerzas policiales. Sí, soy un tipo nostálgico, reconoció; tuve muchas ilusiones y la vida me llevó al desengaño. Casi podría decirse que yo no existo, que soy un hombre de papel.

Al pasar por delante de un solar yermo convertido en un matorral recordó que muchos años atrás allí jugaban pelota de manigua. El hijo del guagüero era el más esforzado, pero según el comentario de Rufinito no sabía batear. “Ni siquiera era capaz de batear una calabaza con una tabla de planchar”, decía riéndose. Eran ingenuos y felices en su pobreza y soñaban con ser grandes peloteros e integrar el equipo Industriales. Andrés, El Flaco, El Conejo… Ya el equipo Industriales es una mierda, el beisbol en Cuba es una mierda. Bueno, el país completo está hecho una mierda.

Antes de entrar en Mantilla bebió otro largo trago y al detenerse delante de la casa de su destino terminó de fumar el último cigarro. Desde la acerca comprobó que había muchas personas dentro y escuchó risas y el ladrido entusiasta de un perro. Entonces Mario Conde, muy cerca ya de convertirse en un personaje perdurable de las letras cubanas, se llenó de aire los pulmones y gritó:

—Nardito, mi padre, ¿ya me hiciste café?

El Vedado, octubre de 2025

![]()

Los años, según pasan, Padura

Álvaro Castillo Granada

“Ten, Álvaro, este es un escritor cubano muy bueno. Te va a gustar. Va a mostrarte muchas cosas de la realidad”, me dijo Gilber, un librero de la Plaza de Armas, extendiéndome un libro de un autor que nunca había oído nombrar: Según pasan los años, de Leonardo Padura.

Era mi séptimo viaje a Cuba: noviembre de 1998. El primero había sido en abril de 1995. Han pasado ya treinta años… Treinta… Ya me había creado una vida cotidiana en La Habana. Una vida hecha a la medida de mis necesidades y expectativas: no muy grande, modesta, sencilla. Reconocible y recorrible a pie. Una vida para ser andada. Una vida para ser leída.

¿A quién había leído antes de ir por primera vez a Cuba? Básicamente poetas: José Martí, Roberto Fernández Retamar, Cintio Vitier, Fina García Marruz. Y al Che, mucho. La imagen que podía tener en ese momento de Cuba y su historia, la que se había forjado en mi adolescencia y juventud, era en blanco y negro. Hija de las fotos heroicas, “las del entusiasmo de los primeros tiempos y el espíritu del Moncada”. La de las fotos de Corrales, Liborio, Korda, Mayito, Perfecto Romero… Con esa visión llegué a Cuba para descubrir, apenas descendí del avión, que la realidad era diversa y múltiple. Las fotos eran en colores.

Fueron llegando los amigos, los hermanos, la familia, los amores, los cómplices, los compañeros. Agregándole a esa experiencia más matices y tonos. Luces y sombras que construyeron un paisaje inmenso. Un cuadro que solo dejará de pintarse en el momento del adiós final.

Y las lecturas comenzaron a ampliarse: me hice un lector voraz de todo lo que tenía que ver con Cuba. Los que están a favor, los que están en contra, o los que, como escribió Ayn Rand en su novela Los que vivimos, “simplemente quieren vivir”.

Gilber me escribió en la primera página: “Este libro es un regalo a un librero colombiano que nos visita muchas veces aquí a la isla, con el cual he tenido muchas posibilidades de intercambiar. Que tengas muchos éxitos”.

Lo leí de un tirón y me deslumbró. Me lanzó a la búsqueda, a la cacería, de todos los libros que pudiera encontrar de ese autor, que en ese entonces no era tan famoso ni leído, y se podían adquirir sus libros a precios razonables. Uno a uno fueron llegando sin lucharlos demasiado. Mostrándome otras de las lecturas y maneras de ver la historia y el destino: a través de la mirada de un hombre a su generación.

Desde Paisaje de otoño hasta Morir en la arena, he tenido la fortuna de ir leyendo sus libros conforme han ido saliendo, transformándome de esta manera en su “contemporáneo”. Suena raro, lo sé. Creo que cada libro suyo que sale no hace más que permitirles a sus lectores una mirada horizontal y vertical sobre la realidad. Verla de esa manera. Esto es lo que posibilita que la podamos sentirla como nuestra.

Creo que fue cuando se publicó Paisaje de otoño (la última parte de su tetralogía Las cuatro estaciones) que Padura se convenció de que había creado un carácter, un personaje inolvidable para sus lectores, que se transformó en una presencia real a pesar de estar hecho de palabras: Mario Conde. Esas palabras, esa manera de contar y de ver, son las que lo convirtieron en testigo de su tiempo. Y, a partir de ese momento, el autor se sintió en la obligación, en la misión, de contar “los días que uno tras otro son la vida”, como dijo el poeta colombiano Aurelio Arturo.

Una empresa formidable fue la que se echó sobre sus hombros (y de alguna manera nosotros, sus lectores, se la echamos también): escribir la “comedia humana” de la generación nacida con el triunfo de la revolución cubana. Contarlo todo con las armas del periodista que fue y no ha dejado de ser, armado de las estrategias y herramientas de un narrador y, por sobre toda las cosas, acompañado por la memoria del “cabrón recordador” que no puede dejar de ser.

Creo que su obra es uno de los frescos necesarios para intentar ver y (sobre todo) comprender una realidad tan compleja y llena de matices como la historia última de Cuba. Es un canto de amor a su tierra y a los suyos. Es un compromiso ético y estético. Por sobre toda las cosas, moral. Puede que estemos de acuerdo o en desacuerdo con muchas de sus opiniones y percepciones. De eso no se trata.

Es una manera de combatir el olvido y de mostrarnos que, también, en el blanco y negro hay matices que sólo es posible ver si dejamos que “el tiempo se deslizara lánguidamente hacia algo desconocido, no deseado, aunque tampoco temido, hacia algún fin”.

Ahí, en ese lugar, donde todos los cubanos (y los casi cubanos) estamos y estaremos. Siempre.

Por todo esto, Leonardo, gracias. Y ya tú sabes…

Chapinero, Bogotá, 29 de septiembre de 2025

![]()

Las violetas de La Víbora

…como si alguien quisiera quedarse con aquellos trajes que nos costaron un buen nombrete: “Las violetas de la Víbora”

Juan Siam

Hace ya más de veinte años que, sentado en la terraza de mi casa, comencé a reír cuando leí … él allá arriba vestido con una camisa de cuadros mortal, nosotros acá abajo disfrazados con trajes que parecíamos unos singaos. Acá abajo es un terreno de beisbol. Es la soledad de la primera base. No protagonista, sino espectador —el verdadero juego ocurre en las gradas— vestido con un traje morado y amarillo pollito —no puedo imaginar un uniforme de béisbol más cruel— y, desde allí, el atleta ve cómo va perdiendo a la mujer amada a manos de alguien con una llamativa camisa de cuadros.

Hasta leer este pasaje de Pasado perfecto, la primera novela de la tetralogía Las cuatro estaciones, consideraba como la mayor ofensa que podía recibir alguien, una relativa a la madre, leída en un ensayo de Octavio Paz. En Cuba, desde luego, tenemos innumerables variantes de ella; pero, explicada por Paz, la variante mexicana era muy convincente.

En El laberinto de la soledad, de 1961, en el ensayo Los hijos de la Malinche, el poeta explica lo relativo al término hijo de la chingada… La chingada es utilizada en múltiples variantes y acepciones, desde grito de guerra —¡Viva México, hijos de la chingada!— que condiciona al enemigo, hasta el lugar donde enviar —mandar— a alguien —¡Vete a la chingada! Y nuestro interlocutor es enviado a un sitio desconocido.

Paz nos habla de la chingada como la madre violada… que ha sufrido, metafórica o realmente, la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da nombre… Y continúa diciendo que… lo chingado es lo pasivo, lo inerte y lo abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado…

Justamente aquí, creí encontrar la ofensa definitiva. Consideré que lo abierto era más agresivo, más ofensivo que lo chingado. Desde mi punto de vista, la chingada es violentada, pero hay firmeza en su humillación. La abierta es aceptación resignada. Humilde comportamiento. Vulnerabilidad aceptada. Degradación. Fatalismo. Brutalidad admitida sin la resistencia que, cabría, quizás, esperarse de la chingada. En ello podría radicar, una mínima diferencia entre ambos términos y, a partir de esto, siempre bromeé con el calificativo hijo de la abierta hasta que, encontré a un joven, Mario Conde, empequeñecido en la soledad de aquel terreno de beisbol. Allí se gesta, pero aún no es, el detective Mario Conde. Aún no es alcohólico. No tiene un solo pitusa, ni un perro que responde por Basura y no llama Rufino a un Betta, el pez peleador del Siam, pero me ofreció una ofensa que sustituyó a la de Octavio Paz y he usado en incontables variantes.

En las trece novelas y siete libros de cuentos de Padura existen diversos insultos, palabras restallantes que saltan de improviso de las páginas de nuestro Premio Princesa de Asturias y son, finalmente, reflejos del mundo urbano de La Habana. De su cotidianidad. De nuestra realidad… En Cuba, una aparente ofensa —salvaje, bestia, animal, monstruo—puede, incluso, encerrar halago. Admiración.

Mario Conde apela varias veces a expresiones así para calificar a amigos y enemigos. Desde… Flaco, no seas maricón…, en una conversación con el Flaco Carlos, a calificar el café que se toma con Candito el Rojo como… encojonao… o, …Que tu madre te de la mano, gordo maricón, para no darle la mano al capitán Contreras.

Igualmente, para calificar a su gran enemigo, el teniente Fabricio, recurre a la madre, pero sabemos que, ahora sí, es de forma ofensiva… Y me alegra ver cómo terminan los policías hijos de puta, como tú… así que mámatela tú solo…

Podría ahora enumerar su obra. Podría, incluso, decir de ella, mi novela favorita, pero prefiero recordar aquella tarde noche en la terraza de mi casa, quedarme con la risa-tristeza del momento en que me sorprendió una expresión de su novela Pasado perfecto, una ofensa autoinfligida, que terminó superando la ofensa de Octavio Paz. Aquel instante en que, la terraza, se transformó en un inmenso campo de beisbol, desde el que, a lo lejos, se divisaban las gradas y una pareja se había levantado para marcharse antes del final del juego. Sin ver, incluso, el largo triple casi decisivo del futuro detective. El que se marcha, con una llamativa camisa de cuadros y el protagonista —y yo—, allí, en la soledad de aquel terreno de pelota, inevitablemente y para siempre, vestidos de singaos.

Holguín, 23 de septiembre de 2025

![]()

Sin inmutarse, Padura sigue construyendo su obra

Rafael Acosta de Arriba

Leonardo Padura ha llegado a los setenta, ya es un septuagenario con todas las acreditaciones posibles. Desde hace muchos años es el intelectual cubano emblemático de su generación y de las aledañas. Quienes integran ese vasto conglomerado lo sienten como parte integrante, como su escritor. Podría decirse, sin temor a exageración, que es también el narrador cubano de todas las generaciones de lectores, porque sus libros, ya sean novelas, cuentos, ensayos o recopilaciones de artículos periodísticos y de opinión, representan los intereses literarios y las formas de pensar de muchos en esa gran cubanidad desperdigada por el orbe.

Padura pertenece, además, a públicos amplios y diversos del planeta, en otras lenguas y culturas. Cuenta con una recepción multigeneracional de su obra tanto en Cuba como en el ámbito internacional.

A Padura lo conozco desde hace cuarenta años, cuando no era famoso. Hoy sigue siendo el mismo. He disfrutado mucho su capacidad y talento narrativo y de análisis. Salvo la reciente novela Morir en la arena, lo he leído completamente, desde su inaugural Con la espada y con la pluma. Comentarios al Inca Garcilaso de la Vega (1984), que fue su tesis de licenciatura reformulada como ensayo histórico-cultural y que anunció, junto a su ópera prima de ficción, Fiebre de caballos (1988), todo lo que vendría después: una obra caudalosa, potente y muy bien escrita.

Padura pertenece a una sólida tradición literaria, la cual ha enriquecido personalmente. Él se sabe parte de esa tradición y no reniega de ella, la continúa, la ensancha. En sus raíces nutrientes están Alejo Carpentier, Cirilo Villaverde, Lino Novás, José María Heredia, José Lezama Lima, Carlos Montenegro, Reinaldo Arenas y otros muchos escritores cubanos. Y están también, en esa voracidad de lector incansable que lo caracteriza, los grandes escritores de la lengua y de otros idiomas y culturas, lo que conforma una summa de afluentes a su cosmos personal, a su cultura individual.

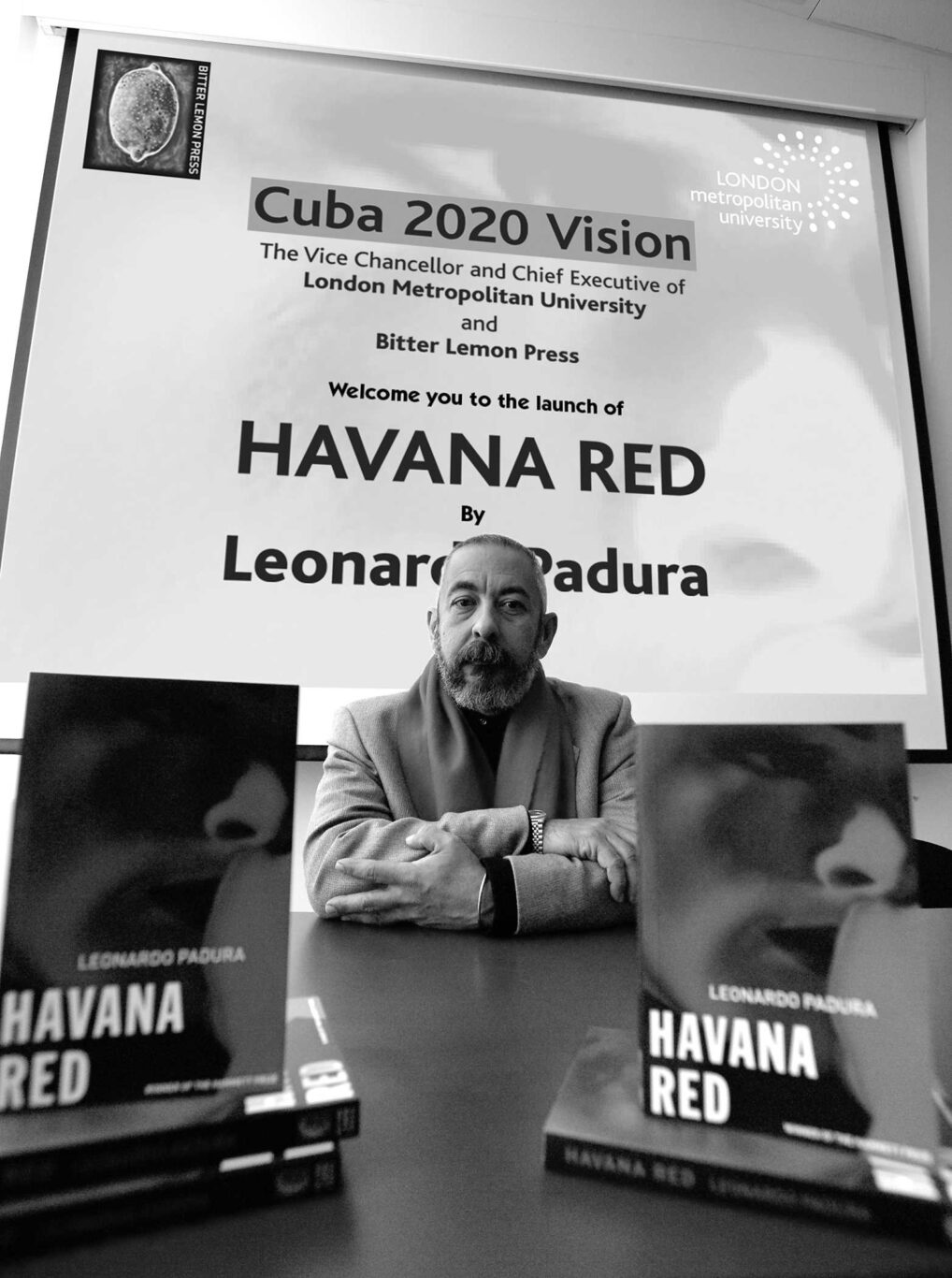

Desde la centenaria Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, celebramos sus 65 años con la publicación de un texto sobre su obra y una entrevista que le hicimos a cuatro manos el profesor norteamericano Stephen Silverstein y quien escribe. Fue un homenaje también de la Biblioeca Nacional, institución muy ligada a su quehacer investigativo.

En 2021, Silverstein y yo publicamos una compilación de ensayos sobre su obra, La escritura de Leonardo Padura (sello editorial del Instituto Cervantes, colección Las ínsulas prometidas), gracias a la cooperación del poeta Luis García Montero, director de esa institución, quien acogió con entusiasmo el manuscrito. Veinte autores se reunieron para ponderar críticamente toda la obra de Padura, ya a esa altura de su evolución, absolutamente reconocida y, sobre todo, leída en todo el mundo. En sus casi cuatrocientas páginas, este repertorio es el más completo realizado hasta el momento sobre la obra paduriana.

Valga decir que esta obra ha sido objeto de estudios de pregrado y posgrado en numerosas universidades del mundo. Crece gradualmente el interés de la academia por su escritura y a ello contribuye no solo la calidad de sus libros, la excelencia de su prosa y los argumentos de sus novelas, sino también la laboriosidad del autor, quien no se detiene ante nada, descansa poco entre uno y otro título y crea sin cesar sus historias y ensayos.

Muchos analistas han examinado el rasgo distintivo de una narrativa que hinca sus raíces (y sus dientes) en la historia más reciente de Cuba, haciendo análisis críticos sobre la realidad del país y sintonizando de manera especial con su propia generación.

Ya sea que se trate de la vida del poeta decimonónico José María Heredia o del revolucionario ruso-ucranianao León Trotsky, por poner dos ejemplos, cada uno de sus libros engarza, en alguna de sus tramas, con el presente más reciente de la sociedad cubana. Es una obra que a sus méritos literarios añade un valor sociológico indudable. En este sentido, por ejemplo, su concepto de cansancio histórico, aparecido por primera vez en la novela La neblina del ayer (2005), tiene hoy en la realidad cubana una plasmación más que verosímil.

En los veinte años transcurridos desde la publicación de esa novela, al presente, ese cansancio se profundizó y se convirtió en hartazgo y desesperación. El agotamiento aludido nubló la vista, estrechó los estómagos y apagó la esperanza de una sociedad que encontró en la fuga hacia delante, a través del escape migratorio a cualquier lugar, la única solución viable a su situación de precariedad absoluta.

Hoy, en centenares y miles de hogares cubanos se cocina el magro alimento con carbón o leña y no hay forma de refrigerar la comida del día siguiente. Las cifras de la emigración acelerada y multitudinaria de los años más recientes son el reflejo mejor y más inapelable de la exasperación y falta de expectativas de los cubanos.

Padura creó un personaje que los lectores cubanos sesentones y septuagenarios sienten como su compañero cotidiano de generación, un socio o amigo hasta el final. En sus novelas defiende el amor, la amistad, la decencia, la generosidad, la pluralidad de pensamiento, el amor patrio, valores universales reconocidos desde que existe la cultura humana. A su vez, en sus libros se critica el crimen, la maldad, la censura, el abuso de poder, la violencia, la deslealtad y la corrupción, fenómenos aborrecidos en cualquier sociedad desde que el mundo es mundo. Personalmente Padura es un ejemplo de conducta cívica.

Como apunté arriba, no he leído Morir en la arena, ni siquiera he podido conversar largo con quienes ya tienen el libro, algunos de los cuales confiesan que están completamente enganchados y estremecidos con su historia; una historia real, según adelantó la editorial Tusquets. Esperaré con impaciencia mi turno de lectura, pero no dudo que debe ser otra novela apasionante sobre Cuba y nosotros.

Padura se ha ido convirtiendo, libro a libro, con su presencia en eventos de pensamiento y entrevista a entrevista, en un líder de opinión; un intelectual al que las personas siguen con atención. Solo hay que ver el nivel de convocatoria en cualquiera de sus actividades públicas. Eso ha contribuido a consolidar sus legiones de lectores, pues con mucha sobriedad y agudeza ha analizado temas de la realidad internacional y la cubana. Es decir, es mucho más que un narrador talentoso; es, además, un analista de la realidad.

Algunos quisieran que fuera menos crítico; otros, todo lo contrario, y hasta lo catalogan de blando o contemporizador (para no repetir calificativos ofensivos que rechazo), pero lo cierto es que se ha mantenido fiel a lo que piensa y siente en cada coyuntura, sin hacerle juego a nadie. Leal a sí mismo, a su credo.

Ningún opinante, eso es sabido, puede satisfacer todos los gustos e intereses, en particular cuando se “politiza” la discusión y aparecen los extremos y los extremistas. Pienso que Padura ha sabido respetar el cruce de una línea roja. Él no es un político y lo sabe, es solo una persona con la cabeza muy bien amueblada que ha vivido siempre en su país, en La Habana y en la natal Mantilla, lo que le concede una ventaja particular.

Es un opinante sincero y valiente, es analítico y trata de ser justo, y no miente. Sabe lo que dice sobre nuestra sociedad porque ha vivido intensamente estas siete décadas en ella y porque posee la lucidez e inteligencia necesarias para pensar libremente. Eso le ha costado que lo ninguneen oficialmente en su propio país. Palo porque boga, palo porque no boga. Sin inmutarse, Padura sigue construyendo su obra. Sus lectores sabemos muy bien que es un honor tenerlo escribiendo en Cuba.