El domingo 16 de febrero, cuando aún no me había recobrado de la emoción de participar en el lanzamiento de un libro sobre Bladimir Zamora, me llega la noticia de la muerte de Sacha. Sabía que estaba muy enfermo, con un pulmón seriamente comprometido por el cáncer, pero aun así secretamente esperaba que se obrara el milagro.

La muerte —no puedo evitar pensar de ese modo— es algo que les sucede a los otros. Y los amigos, que siempre serán “los mismos”, no entran en esa categoría. Supe que Sacha estaba definitivamente en las últimas cuando me dijeron que se negaba a hablar, que estaba consciente, que recibía a las visitas con una indiferencia triste que no le conocía, que asentía y negaba con la cabeza, pero que no hablaba. Era como si se le hubieran agotado las palabras, nada menos que a él, que estaba hecho, sobre todo, de palabras.

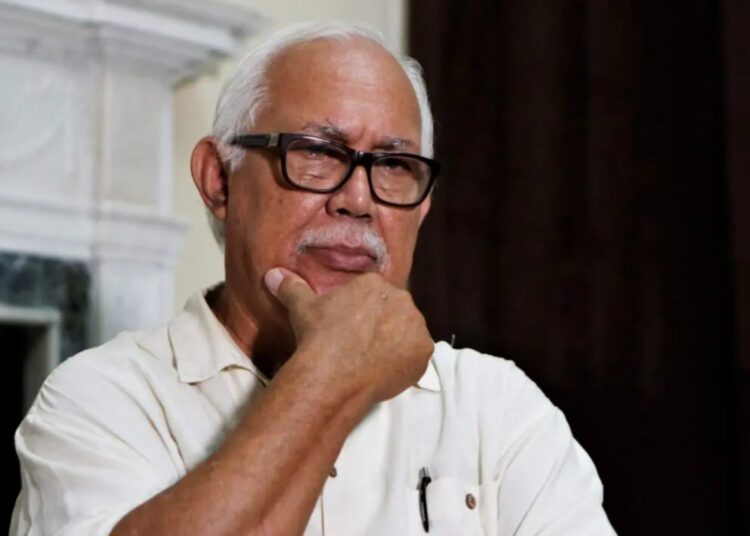

Nació en el Manzanillo de 1950 como Francisco López Álvarez. El “Sacha” lo adquirió después, fue un mote que se convirtió en segundo apellido por sugerencia de un compañero de preuniversitario, que le encontraba no sé qué parecido con Sacha Distel, el jazzista francés.

Aunque nunca renegó de su condición de oriental, tampoco blasonó de eso. Sacha era de donde estuviera en el momento, su simpatía colonizaba los espacios, y en cualquier sitio se sentía a sus anchas, más si tenía enfrente un interlocutor atento.

Le daba igual una persona que una multitud para desplegar su tremenda fuerza comunicativa, que sumaba conocimiento del tema, voz de persona que acaba de salir de un catarro, gestos amplios de las manos —tanto, que parecían que iban a despegarse del cuerpo y echar a volar a su aire—, significativas miradas y acentuaciones con los ojos y la cabeza.

En 1985 escribí en la entrada de Sacha en una antología de relatos: “Si la locuacidad tiene rostro, ha de parecerse mucho a Francisco López Sacha. En él se hace realidad aquella frase de ‘habla hasta por los codos’, solo que lo que dice casi siempre es interesante, sobre todo si el tema es la historia del teatro, asignatura que enseña en el Instituto Superior de Arte después de haberse graduado de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Oriente”.

Los que fueron sus alumnos por once años en el ISA van a recordarlo siempre. Explicaba Shakespeare e Ibsen con una naturalidad tal, que parecían allegados suyos. Tenía un conocimiento exhaustivo de la materia que trataba, y por eso podía improvisar, como hacen los jazzistas, y hasta fabular.

Norma Quintana, amiga común, ha contado la ocasión en que Sacha “reescribió” el Diario de campaña de José Martí.

Sucedió en Chetumal, Quintana Roo, en 1995. En los jardines del Museo Maya se celebraba algo así como una representación teatral en homenaje a Martí. A Sacha le correspondía, ya al final, salir a leer fragmentos de ese prodigioso texto. Pero había olvidado los lentes en el hotel, y la escasa luz del lugar no facilitaba la lectura. Igual se presentó y cumplió brillantemente su papel: alcanzó a leer algunos renglones, dijo otros de memoria e… inventó el resto, con el mismo estilo y línea de pensamiento del Apóstol. Mentes pequeñas podrían pensar que aquello fue un engaño al público; yo lo veo como un homenaje colosal a alguien que admiraba entrañablemente.

En una ocasión, en el Teatro Amadeo Roldán a Sacha le correspondió presentar un espectáculo. Como siempre, se lució. A la salida, por la calle Calzada, rumbo a Línea, dos señoras mayores, de redecillas en los cabellos, cambiaban impresiones sobre la velada. Escuché que una le decía a la otra, admirada: “Qué verba tan sabrosa tiene Sacha”. Esto, por supuesto, se lo conté a él, que gozó la anécdota, y la inusual —aunque correcta— expresión quedó entre nosotros como una clave secreta: el de la verba, lo llamaba, y él siempre reía.

Sacha, además, fue un narrador de calibre y un crítico notable, de finas intuiciones. Entre tantos cuentos que escribió, recuerdo particularmente dos: “Me gusta la fiesta” y “El cuadrado de las delicias”, que incluí en la selección de siete narradores cubanos Hacer y deshacer el amor1. El primero es un típico relato de aprendizaje que tiene como escenario su Manzanillo natal, ciudad que alcanzaría una presencia más que notable en su novela Voy a escribir la eternidad2, probablemente su último libro publicado. “El cuadrado…” trata de un joven que, a media madrugada, entumecido por el frío y muerto de cansancio, luego de interminables horas de guardia, llama a una amante ocasional para que lo reciba y lo cobije en/con su cuerpo.

A Sacha se le daba bien el erotismo. Poseía la capacidad de la descripción exacta de los cuerpos y los actos, la sugerencia incitadora, el dibujo de los escenarios que despertaban y encendían los sentidos. Y esto lo hacía con una elegancia difícil de igualar.

Tengo miles de recuerdos de Sacha. Fueron muchos años de frecuentaciones risueñas. En 2015 fuimos compañeros de habitación en un albergue de Matanzas, durante un homenaje que la ciudad le ofreció a Padura. Excuso decir que nos pasábamos las noches hablando, tanto, que al otro día estábamos hechos pulpa, ojerosos, cansados, pero contentos de haber tenido la ocasión de ponernos al día. Hay una foto de esa ocasión, con un grupo de amigos. Entonces, nadie pensaba en la muerte.

Para Hacer y deshacer… sometí a una encuesta a los autores incluidos. Una de las preguntas se refería a quién había sido cada cual en 1985, fecha en que se publicó el libro que dio origen a la saga: Hacer el amor, Editora Abril. Esta es la respuesta de Sacha:

En 1985 ya no era joven exactamente. Escribí “Me gusta la fiesta” en 1978, cuando tenía veintiocho años y era el profesor “menos viejo” del Instituto Superior de Arte. En ese año estaba terminando mi tercer libro de cuentos, Descubrimiento del azul. Al año siguiente fui a París con Senel Paz, visité los escenarios de mi cuento “Figuras en el lienzo”, y descubrí que el Odeón era idéntico al Teatro Manzanillo, pero a otra escala; ese fue el diseño que escogió la Junta de Accionistas presidida por Carlos Manuel de Céspedes para hacer el coliseo de mi ciudad natal, por eso Jesús Díaz pudo afirmar en el prólogo de mi libro que yo me movía por ese escenario con total desenvoltura. Sin embargo, todavía era joven y desinformado, todavía podía lanzarme de la cama acabado de despertar; todavía conseguía violentas erecciones al amanecer; todavía podía escribir sin agotarme durante horas y horas, y después hacer el amor, y hasta repetir la dosis un rato más tarde. Soñaba con mis libros, soñaba la literatura que iba a escribir; escuchaba con devoción a The Beatles, lo mismo que hago hoy. Y al fin pude escribir Prisionero del rock and roll, pues fue un sueño de mi primera juventud, a los dieciocho años, y lo pude concluir entre los sesenta y dos y los sesenta y cuatro años. El exergo de Goethe que he escogido para mi libro dice: “Los sueños de la juventud se cumplen en la vejez”.

La de Sacha fue, en lo esencial, una vida cumplida. No por eso es menos doloroso su deceso. Fue un buen hombre, lo que no es poco mérito, un amigo leal y un maestro generoso con su tiempo.

A Manzanillo, La Habana, Washington —donde vivió por varios años— les va a faltar su oralidad incontenible, su histrionismo y su explosiva carcajada. Sus amigos, sus colegas de letras y de empeños, quedamos inmensamente más pobres, aunque con la estela luminosa que nos deja.

-

Ediciones Unión, La Habana, 2015.

-

Premio “Alejo Carpentier” 2023.