Con el paso del tiempo —al menos es mi experiencia— uno va reafirmándose en sus incertidumbres e incorporando alguna que otra certeza. Entre estas últimas, está la de que el arte, además de todas las otras que le atribuyen los teóricos de la materia, tiene la función de acompañar. También —y sigo hablando de convicciones personales— que es el único antídoto para los efectos devastadores de la muerte.

Eso pienso en una casa de montaña en Aguas Blancas, municipio de Dúdar, frente a la granadina Sierra Nevada, que aún en mayo exhibe su blanco y gélido tocado. Estoy desayunando con un matrimonio amigo que me acoge, solidario, en la segunda etapa de “los días de Hispania”, mi intenso recorrido por cuatro regiones de la península ibérica. Ella es mexicana; él, español. Encontrarnos, lo mismo en Ciudad de México que en La Habana, es lo que Lezama llamaría “una fiesta innombrable”.

Charlamos distendidamente de lo divino y de lo humano; aunque más de lo último, pues una de nuestras preocupaciones centrales es la enloquecida marcha del mundo y su peligrosa inclinación hacia el fascismo rancio, que pugna por volver con nuevas fuerzas.

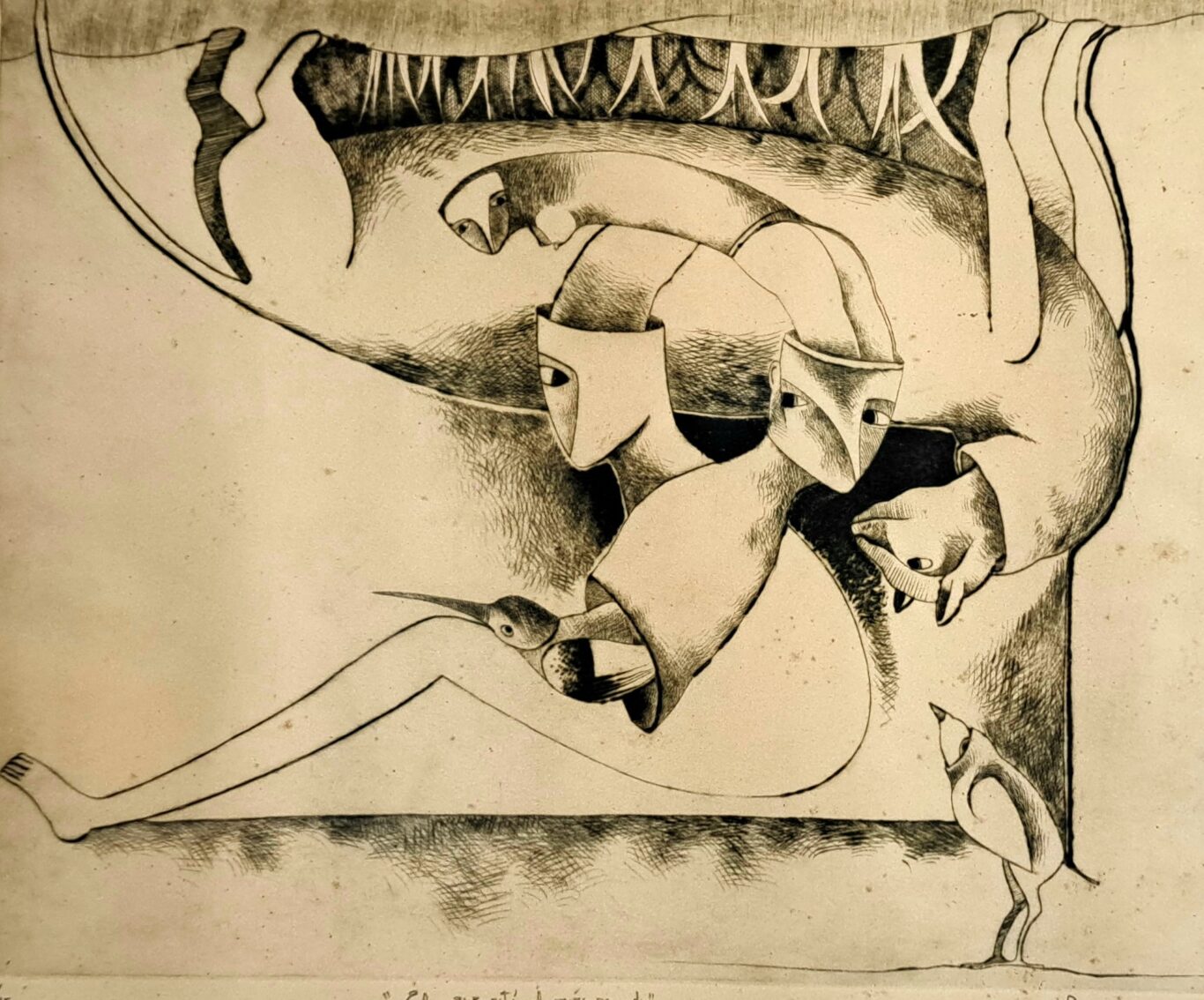

Mientras, me voy fijando en el puñado de obras que allí atesoran. Son de cubanos. ¡Qué lejos han viajado!, pienso. Reconozco piezas de Mena, Finalé, Andy e Ignacio Mérida. Y entre todas, me sobresaltan, por distintas razones, un bronce y un aguafuerte de Vicente Rodríguez Bonachea, artista prematuramente desaparecido. La pequeña escultura, Ángel con ala rota, pertenece a una serie de tres, fundidas en La Habana, que yo le estaba produciendo. El aguafuerte, titulado El que está al revés es usted, forma parte de una edición de 15 estampas impresas, numeradas y firmadas en la Florida; la número 8 cuelga en las paredes de la sala de mi casa.

Así que el Bona me estaba haciendo un guiño. Recordándome nuestra amistad, nacida y forjada en los últimos años de su vida, cuando nada presagiaba el abrupto final. Nos han convencido de que la amistad es algo de la infancia y, tensando un poco la cuerda, de la juventud. Que los amigos son los de la escuela y el barrio, adquiridos en la etapa de formación, y que a partir de ahí solo podemos incorporar a nuestro catálogo de afectos conocidos más o menos cercanos. Pues con él se rompió el esquema. Sabíamos el uno del otro, conocíamos nuestros trabajos respectivos, pero nunca habíamos cambiado palabra.

Un día de 2007 alguien nos presentó en una exposición. Desde entonces y hasta 2012 —justo hoy, 20 de julio, se cumplen doce años de su paso a lo desconocido— fuimos inseparables. Él era un lector pertinaz e inteligente, tipo risueño, de una alegría contrastante con las duras condiciones de su vida. Había quedado por entero a cargo del Gaby, su hijo que la meningitis atacó en los primeros meses de vida, y le prodigaba a este una atención esmeradísima, cercada por las cotidianas dificultades para conseguir los alimentos y los accesorios que demandaba su estado de salud.

Trabajamos juntos en varios proyectos. Además de la fundición de estas esculturas en pequeño formato, ideamos un libro con los dibujos que él hacía invariablemente en bares y restaurantes, sobre servilletas de papel, portavasos y doilys, a veces usando el licor o el café que se derramaba como pigmento o disolvente. Lo llevamos hasta las artes finales por la promesa de unos empresarios colombianos de tomarlo como base para la campaña de lanzamiento de una marca de ron. Un mal día nuestros “patrocinadores” desaparecieron sin explicaciones, y nunca más respondieron a nuestros mensajes.

Yo, como es natural, me sentí frustrado y furioso. Habíamos invertido muchas horas en aquel proyecto, que devendría un libro de arte espléndido. En cambio, Bonachea parecía divertirse con la falta de rigor de nuestros interlocutores. Frecuentemente me hablaba de lo que deberíamos hacer cuando nos pagaran los colombianos, una serie de acciones disparatadas que iban desde comprar una pipa de malta y una rastra de masarreales para llevarlas a Ciudad Libertad a la hora del recreo, como una donación para los estudiantes; hasta un safari por las márgenes de Río Toa retocando a las polimitas a las que el sol y la lluvia les hubiera desleído los colores…

Yo conversaba con mis amigos en Granada, pero no podía dejar de pensar en el Bona, en su obra tan singular, y en su peculiar sentido del humor. Para ese libro, que llegamos a llamar De bares y cantinas —parodiando un bolero, género que tanto le gustaba— recopilé citas de bebedores ilustres que él incorporó naturalmente a sus conversaciones, de manera que luego no sabía si esas ingeniosidades se les habían ocurrido a él, dictadas por el alcohol, o eran de algún otro alucinado.

Recuerdo algunas frases que lo entusiasmaban hasta la euforia: “Yo sigo los áureos consejos del vino, que el vino es a veces a escala de sueños”. (Antonio Machado); “Bebo vino igual que la raíz del sauce bebe la onda clara del torrente”. (Omar Khayyam); “¿Qué es el beber? Una mera pausa del pensamiento”. (Lord Byron). Un poema náhualt le gustaba sobremanera, pero por su extensión nunca llegó a memorizarlo. En cada intento trastocaba frases, palabras, convencido de que estaba respetando el original, cuando lo que conseguía cada vez era un pastiche sin sentido que nos mataba de la risa.

Dice el texto de marras: “…entra [el vino] suavemente, pero al fin muerde como una serpiente (…) y entonces vendrás a ser como un hombre que se acuesta en medio del mar y duerme sobre la punta de un mástil. Y al cabo dirás: me han apaleado y no me duele; me han golpeado y nada siento, ¿cuándo quedaré despejado para volver a beber?”.

Bonachea murió un viernes a causa de un accidente cerebro vascular. Hacía un tiempo que venía experimentando dolores de cabeza, pero no atendió a las señales. Dos o tres días antes del infausto suceso, pasó por mi casa tarde en la noche. Conversamos de los temas habituales, pero se notaba que no quería marcharse. Ya en la puerta se volvió para darme un abrazo, algo inhabitual en él.

Por esa época terminaba un libro de poemas. Tomé el nombre de la pieza de bronce para encabezar un texto que le dediqué, el mismo que al final devino título del conjunto todo. Aquel día en Aguas Blancas lo leí para mí en su recuerdo.

El personaje de la escultura carga un unicornio (¿la capacidad de soñar?), a pesar de que le falta un ala (¿perdida entre tantas batallas por la subsistencia?) y tiene un hueco en el pecho, justo a la altura del corazón (¿para drenar el dolor?). Pero vuela y acompaña en su marcha hacia ese estadio que la muerte no puede devorar y que a falta de otro término llamamos posteridad.

ángel con ala rota

para v. r. Bonachea, allá

fuera de su androginia

no hay sobre los ángeles

nada universalmente establecido

algunos picotean en las frutas

pero otros se alimentan

de los insectos de la luz

que mezclan con mieles

fotografías viejas

y notas escapadas

de los labios de miles davis

no se anuncian menos se despiden

están o no sobre la mesa de amasar el pan

entre los juguetes de los hijos

atrapados en las páginas de un libro

o pasando alegremente la tiza

chirriante por la pizarra de los ojos

descienden lo mismo

sobre un cuerpo de mujer

que mueven los eternos balances

donde los viejos sin memoria

fingen soñar con los días felices

orinan contra los espejos

se congregan por millones

en las cabezas de los alfileres

y nos lanzan compasivas miradas

mientras cambian las cosas de lugar

porque el orden de aquí abajo

los puede enloquecer

ah los ángeles que se dejan ver

sólo si pierden un ala

que es como decir las ganas de volar

y se ponen a dar tumbos

a opinar de cada cosa

a cubrirnos el pecho

con su manto terrible