|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Por Armando Alvares Garcia Júnior, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados publicó un informe histórico que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. El documento, elaborado durante más de dos años, concluye que el gobierno israelí ha incurrido en cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948:

-

Asesinatos masivos.

-

Daños físicos y psicológicos graves.

-

Imposición deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir parcial o totalmente a un grupo.

-

Medidas para impedir nacimientos.

La comisión atribuye responsabilidad directa a figuras como el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes acusa de incitación y dirección política de estas acciones.

El informe documenta la magnitud de la tragedia humanitaria. En menos de dos años de ofensiva israelí, más de 64 mil palestinos han muerto, según algunas estimaciones, la mayoría civiles (siendo de estos una gran proporción constituida por mujeres y menores de edad). Mientras, cientos de miles se enfrentan a una hambruna provocada por el bloqueo total impuesto sobre el enclave.

Naciones Unidas describe la situación como “catastrófica”, subrayando que hospitales, escuelas y otras infraestructuras esenciales han sido destruidas de manera sistemática.

Doha: el bombardeo contra líderes de Hamás

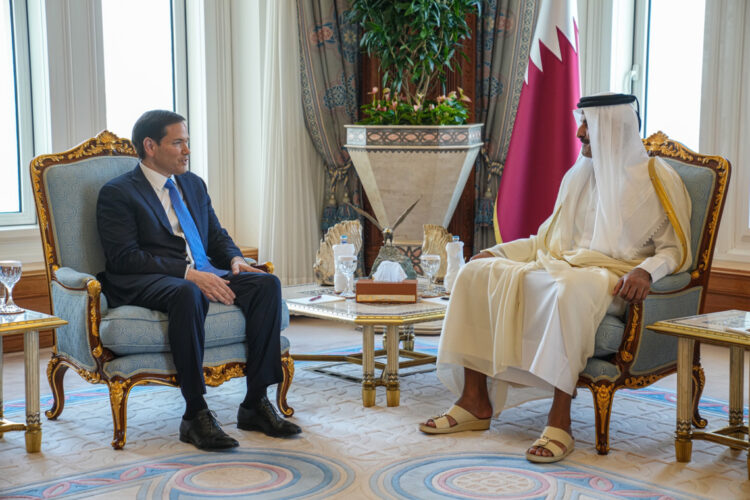

En paralelo a la publicación del informe, el 9 de septiembre de 2025 se produjo un bombardeo israelí en Doha, capital de Catar, dirigido contra la cúpula política de Hamás. Según confirmaron fuentes militares israelíes, el ataque se realizó para eliminar a líderes de la organización que se encontraban reunidos para debatir una propuesta de alto el fuego. Al menos seis personas murieron, entre ellas un policía catarí, y varios edificios diplomáticos resultaron dañados. Catar denunció el hecho como una violación grave de su soberanía y lo calificó como “terrorismo de Estado”.

El ataque desencadenó la convocatoria urgente de una cumbre árabe-islámica en Doha con la participación de más de 50 países, incluidos los 22 miembros de la Liga Árabe y los 57 de la Organización de Cooperación Islámica.

Durante tres días, los ministros de Exteriores y jefes de Estado debatieron una respuesta coordinada. El resultado fue una declaración conjunta que condena el bombardeo, acusa a Israel de genocidio, limpieza étnica y uso del hambre como arma de guerra y alerta sobre la expansión de asentamientos en Cisjordania. El texto también reafirma la necesidad de una “seguridad compartida” en la región.

Pese a la contundencia de la retórica, la declaración no incluyó sanciones concretas ni medidas coercitivas. Propuestas como el cierre del espacio aéreo a aviones israelíes, la suspensión de acuerdos militares o la ruptura diplomática con Tel Aviv fueron discutidas, pero no prosperaron.

Analistas presentes en Doha destacaron que esta falta de acciones efectivas refleja el peso de las alianzas estratégicas y comerciales que varios países árabes han desarrollado con Israel en los últimos años.

En las ofensivas posteriores –desde la Primera y Segunda Intifada hasta los bombardeos de 2009, 2014 y 2021–, la respuesta se limitó a condenas diplomáticas sin sanciones regionales estructuradas.

Una inacción repetida muchas veces

Esta inacción, de hecho, se ha repetido a lo largo de las últimas décadas en momentos críticos para Gaza y la causa palestina. Durante la Guerra de Gaza de 2008-2009, conocida como “Operación Plomo Fundido”, las divisiones internas entre los Estados árabes impidieron una respuesta coordinada, limitándose a declaraciones de condena y a cumbres que terminaron sin resultados concretos.

En 2014, tras la ofensiva israelí que dejó miles de muertos, la Comisión de Investigación de la ONU documentó graves violaciones de derechos humanos, mientras que la Liga Árabe se limitó nuevamente a pedir el fin de las hostilidades sin adoptar sanciones o medidas de presión.

Incluso en 2021, cuando la violencia escaló en Jerusalén y Gaza, las reuniones de emergencia convocadas por la Liga Árabe no pasaron de comunicados formales, evidenciando un patrón estructural de dependencia política y económica que ha reducido la capacidad de acción colectiva de la región frente a Israel.

Esta trayectoria histórica demuestra que, más allá de la retórica, la falta de mecanismos vinculantes ha perpetuado la ineficacia de las instituciones árabes a la hora de defender a Gaza.

El contexto actual refuerza esta parálisis. Desde mediados de la década de 2000, países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han emergido como líderes regionales, desplazando a actores históricos como Egipto, Siria o Irak. Estos nuevos liderazgos priorizan la estabilidad interna y las alianzas estratégicas con Estados Unidos frente a la confrontación directa con Israel.

Los Acuerdos de Abraham, firmados entre 2020 y 2021 por Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, consolidaron una red de cooperación militar y comercial con Tel Aviv, reduciendo el margen para medidas colectivas de presión.

Egipto ha profundizado su dependencia energética mediante contratos multimillonarios de importación de gas israelí, como el firmado en 2019 y ampliado este año, mientras controla estrictamente el paso fronterizo de Rafah para impedir el ingreso masivo de refugiados palestinos.

Arabia Saudí, aunque no ha formalizado relaciones, mantiene contactos discretos en materia de seguridad, especialmente vinculados a la contención de Irán.

La Convención de 1948 establece que todos los Estados parte tienen la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, incluso cuando no estén directamente involucrados, lo que incluye adoptar medidas diplomáticas, económicas y judiciales para detener crímenes de esta magnitud cuando exista capacidad de influencia.

La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2007 sobre el caso Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, estableció que la inacción puede generar responsabilidad legal internacional si un Estado pudo actuar y no lo hizo.

El bombardeo de Doha representa un punto de inflexión. Nunca antes Israel había atacado la capital de un país del Golfo protegido por un acuerdo de defensa con Estados Unidos desde 1972. Este hecho pone en duda el papel de Washington como garante de seguridad en la región y genera temores de que, sin una respuesta contundente, se establezca un precedente que permita futuras agresiones sin consecuencias diplomáticas o militares.

Palabras, pero no acciones

La cumbre de Doha se inscribe así –al menos hasta ahora– en una larga cadena de momentos en los que la solidaridad árabe con Palestina se expresó en palabras, pero no en acciones. El informe de la ONU plantea una prueba moral y política para las capitales árabes.

Si la inercia persiste, la tragedia de Gaza quedará como una herida abierta tanto para el pueblo palestino como para la legitimidad de los regímenes que, teniendo poder para actuar, eligieron el silencio. Este es el caso de la actual Unión Europea, salvo cuando se mueve tímidamente para salvar el pellejo político de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.![]()

Armando Alvares Garcia Júnior, Professor de Direito Internacional, Relações Internacionais e Geopolítica/Geoeconomia, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

No he visto el artículo original, y no es el que publican, así que mi comentario va dirigido al articulista de éste. Muy buen artículo, un buen análisis, digno de ser leído. No obstante, le están faltando algunos elementos. Cada vez que se refieren a guerras, u operaciones militares “contra” Gaza, el articulista olvida mencionar quién agredió primero. Esto no es nuevo, es histórico. La narrativa pro y palestina actual, olvida en primera instancia mencionar que los árabes -aún no se auto-denominaban palestinos no aceptaron el plan de partición de la ONU y perdieron la oportunidad de declarar su estado en los territorios asignados, ni menciona que ejércitos de cinco países árabes atacaron a Israel en una guerra agresiva que Israel, sin tener aún un ejército, ganó para sorpresa del mundo (y de ellos mismos); da por sentado que en 1948 Israel fue el agresor, los mismo que en todas las guerras posteriores, no aclara qué son la primera y segunda Intifada, y en caso de hacerlo obvio pasaría por alto mencionar atentados terroristas de palestinos radicalizados sobre civiles israelíes, todo lo cual está históricamente bien documentado.. Al llegar a la situación actual, nuevamente Israel es el agresor. Ni una mínima alusión a los brutales ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023, donde asesinaron en un día más de mil personas, en su inmensa mayoría civiles, incluyendo ancianos, mujeres, niños y hasta bebés, de las maneras más crueles no imaginables para personas de bien. Si Israel ha volado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948:, lo dejamos a los especialistas. La guerra es lo peor que ha inventado el ser humano, y la situación de Gaza el sufrimiento de la población civil, la muerte de mujeres y niños (únicos contabilizados como civiles por cierto) es brutal, indigerible, y duele profundamente a cualquier ser que se considere a sí mismo humano. Pero el sesgo descalifica a este artículo como válido, y por las mismas razones no llega a expresar clara e inequivocamente las verdaderas causas de la postura de las naciones árabes.