Llevo siempre el mismo color sobre la piel; su oscuridad apenas variando más o menos de intensidad, de verano a invierno, de una latitud a otra. Siempre negra, aunque nunca la misma mujer negra. No se lee igual mi piel en La Habana y New York, en París y Reikiavik y Berlín y Miami, en Dakar o en Bahía. La experiencia negra no es la misma en todas partes.

En Salvador de Bahía, capital entre 1549 y 1763 del Brasil colonial, bautizada “La Roma negra” y considerada hoy como una suerte de Mecca para los afrodescendientes, aterricé expectante pero también cansada y hambrienta después de intensos, largos viajes. Así es que lo primero que hice, en cuanto solté el leve equipaje, no fue partir en peregrinación a la iglesia de Nosso Senhor do Bonfim a procurarme fitinhas milagrosas, ni visitar la casa Olodum, o hacerme invitar a un terreiro, sino ir a comer moqueca de camarão en un pequeño restaurante del Pelourinho. Sustancioso, delicioso, pero también opulento cocido, tras una buena moqueca se impone la siesta o caminar. Convenimos en lo segundo: la cuestión era decidir hacia dónde ir. Mi amiga prefería visitar la iglesia de São Francisco, maravilla barroca que marcan las guías como punto de partida del perfecto recorrido turístico de la ciudad. Sin embargo, algo tiraba de mi cuerpo en dirección contraria: quería caminar sobre el empedrado del Largo do Pelourinho, entrar en la Iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, seguir hasta el largo do Carmo y en otra iglesia, la de los terciarios do Carmo, detenerme ante las creaciones ultrabarrocas del escultor mestizo Francisco Xavier das Chagas (O Cabra —“Media casta”, en español), también conocido como El Aleijadinho baiano. Además de concebir la impresionante imagen de un Cristo yaciente cuyas llagas recreó utilizando 2000 fragmentos de piedras de rubí, se cuenta que el artista, antes esclavizado, modeló la imagen de la Virgen del Carmen a partir del cuerpo y el rostro de su presunta amante, la hija de un rico hacendado de la región. El bebé en brazos de la Virgen, se rumorea, llevaba rasgos negroides. ¿El fruto imaginado o no de los amores prohibidos? Bahía de todos los santos… y todos los pecados también —suele decirse.

Pero, volviendo a nuestra primera tarde en la ciudad: no consigo todavía explicarme cómo fue que, sin argüir razones prácticas, logré que siguiéramos ese itinerario.

No es del todo fácil andar sobre las piedras del muy empinado Largo de Pelô, gran explanada sobre la que hoy se abren todo tipo de pequeños negocios relacionados con el candomblé, la capoeira, o souvenirs de la ciudad. Desde lo alto, domina la colina la Fundación Casa de Jorge Amado. Espaciosa, señorial, destaca por lo bien pintada y preservada entre el resto de las edificaciones en variable proceso de ruina. Mas no fue la casa del autor de Bahía de todos los santos, Doña Flor y sus dos maridos y Tieta do Agreste, lo que me impresionó entonces, sino el repentino descubrimiento de dos figuras sentadas ante una mesita, casi en mitad de la explanada: un hombre que supongo que fuese el equivalente en el candomblé a un babalao en la santería cubana, leía con autoridad el destino a una bellísima trans. Llevaba turbante y túnica verdes, muy maquillada, largos pendientes y deslumbrante pero serena escuchaba los vaticinios del sacerdote; toda una reina negra sobre la imponente explanada que podríamos tomar por un anfiteatro.

Pelourinho en español significa picota —donde solía administrarse castigo a los criminales y exponerse las cabezas de los ajusticiados—; en el Largo de Pelourinho, en efecto, para escarmiento público eran mostrados los esclavos castigados. Y allí y ahora es donde, consciente de su impactante belleza, aquella trans exhibía con tranquilo garbo el resultado de las propias, libres elecciones sobre su cuerpo. Tropezarme con ella, dejarme cautivar por su actitud, devino uno de los primeros indicios de que, en San Salvador de Bahía, era tal vez posible experimentar lo que comúnmente es considerado “diferente” de otra manera a como lo vivimos en Occidente.

Las paredes del barrio de Pelô están profusamente cubiertas con pintadas y murales exaltando el orgullo de las personas negras, no sexualmente conformes y marginalizadas por cualquier razón. Detrás de aquellos muros funcionan instituciones que durante años —siglos en algunos casos— han trabajado y continúan trabajando por el mejoramiento de la vida de grupos marginalizados. Marginalizados, no minoritarios. Ser negro en Salvador no equivale a pertenecer a una minoría, pues el 80% de la población se reconoce negra. La demografía actual nos recuerda que Bahía fue el mayor puerto de esclavizados de toda América.

Mas experimentar de una manera distinta ser negro no significa que una diferente percepción de uno mismo sea tan radical que logre borrar los problemas fundamentales que acompañan el racismo estructural, tan presente en Bahía como en cualquier otra región del continente. En Salvador yo seguía siendo tan negra como en Philadelphia o La Habana; seguía siendo vista a través de un entramado de prejuicios raciales que, si no me hacía delatar por mi poca destreza en el manejo del portugués, me ubicaban en lo más bajo de la escala social. Mi supuesto sitio, decían las miradas de los empleados y la clientela en restaurantes y tiendas en zonas más exclusivas —en Vitoria, por ejemplo—, no estaba entre ellos sino en los barrios pobres, o vendiendo frituras en la calle, limpiando sus casas o cuidando de sus hijos, prostituyéndome o limosneando. El racismo es esencialmente el mismo en todo rincón de las Américas, no me canso de repetirlo. Mas, en Salvador existe al menos la posibilidad de que el orgullo de saberse negro emane con mayor fuerza y expansión. No es arte de magia, no es debido solamente al esfuerzo individual. Los negros baianos cuentan con tradiciones de resistencia y organización comunitaria sostenidas desde la esclavitud hasta el presente. Recoge la historia significativas rebeliones cimarronas, como la Revolta dos Malês (africanos de origen musulmán) de 1835; en el presente, es notoria la acción comunitaria de los afrodescendientes a través de los terreiros (equivalente en el candomblé de las casas de santo) y los blocos, como el mundialmente conocido Olodum. Debe ser muy distinto crecer como negro en una sociedad donde, aun cuando el poder no está efectivamente en manos de la mayoría poblacional, los negros, y su condición se ha mantenido estructuralmente marginalizada, perduran instituciones y prácticas que de algún modo se las han ingeniado para alcanzar cierto nivel oficial, siendo respetadas socialmente.

Las desigualdades raciales y socioeconómicas dominan indiscutiblemente la vida en Salvador: doblar por una esquina o cruzar una avenida puede representar darse de bruces con una favela. Fue lo que nos ocurrió cuando, buscando el famoso RéRestaurante Suzana, nos vimos sin previo aviso bajando la serpentina pendiente, favela abajo. La decisión de entrar fue tomada demasiado rápido: un hombre se ofreció a guiarnos por el dédalo de escaleras, desde la carretera hasta el borde del agua, donde estaba el restaurante.

Rápido comprendimos que en realidad nos adentrábamos en un espacio extraordinario: la Comunidade Solar de Unhao, donde el emprendimiento colectivo ha posibilitado un proyecto eficiente, de óptima infraestructura. Del vecino que nos condujo al restaurante de Dona Suzana a la señora que, dos puertas más allá, preparaba las caipirinhas —las mejores que bebí en todo mi viaje—, a los artistas que han embellecido las paredes del barrio, se trata claramente de una empresa colectiva, donde todos ganan al apoyarse mutuamente. El trabajo de esta comunidad es un ejemplo exitoso de empoderamiento empresarial afrodescendiente, constituye una forma de cimarronaje contemporáneo. Y no es la única iniciativa que puede incluirse en esta forma de resistencia y agencia afrodescendientes. Otros establecimientos pertenecientes y gestionados por personas negras han alcanzado similar prestigio: los restaurantes y bares Malembe y Roma Negra, en el centro histórico de la ciudad, y el sensacional Dona Mariquita, en Rio Vermelho.

Para estos emprendedores negros —con una fuerte y tal vez mayoritaria presencia de mujeres entre ellos— hay además una tradición baiana que respalda su trabajo, una ancestralidad potente y cercana a la vez.

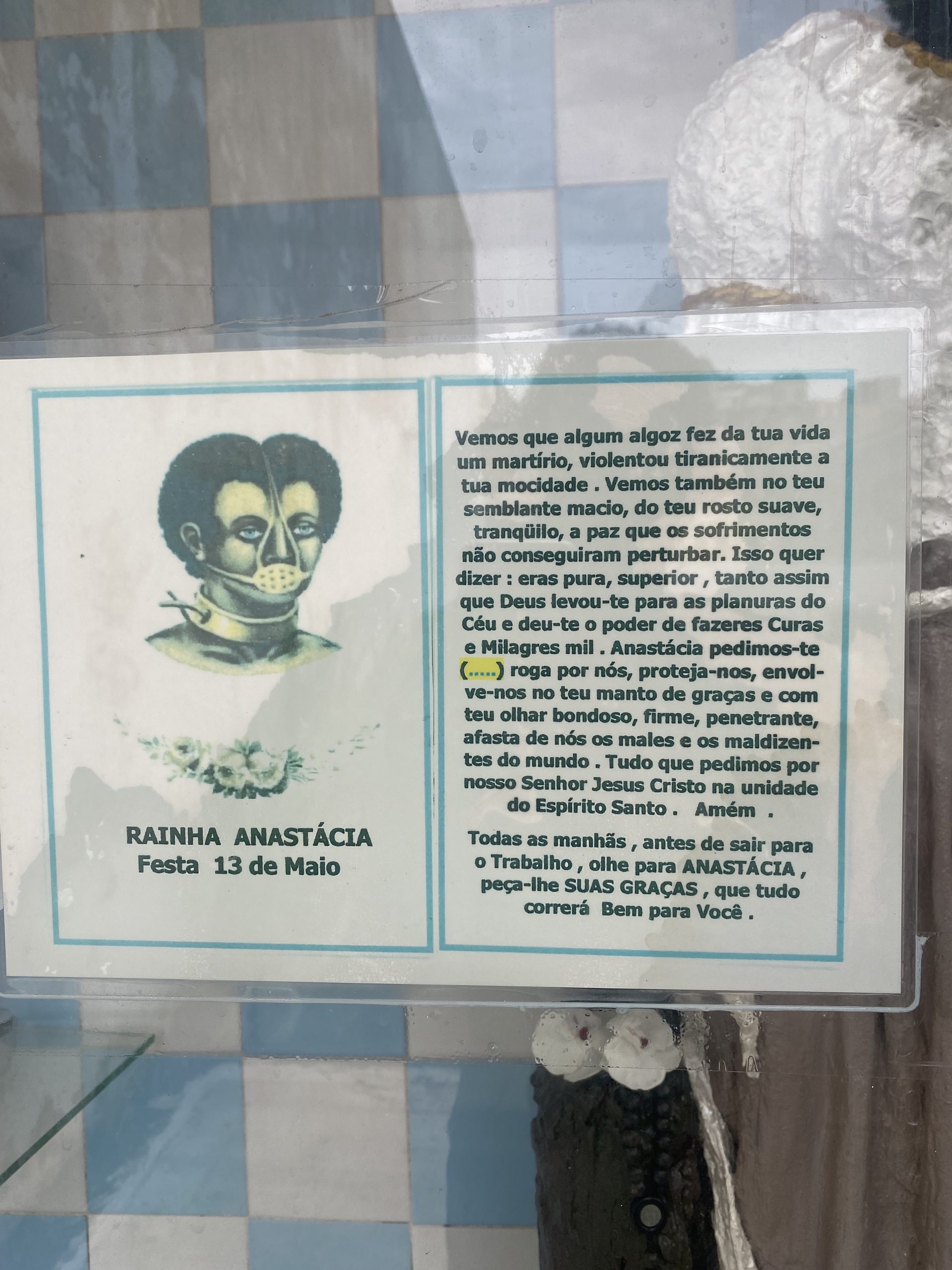

Entremos en la iglesia de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a la que conseguí llevar a mi amiga al principio de nuestro viaje, y que fue erigida a partir de 1704 por los negros, como espacio propio de apoyo comunitario. Tardaron un siglo en terminar la iglesia pues la construían en sus ratos libres —¿y cuánto tiempo libre quedaba disponible a aquellos hombres y mujeres tras ser obligados a construir y mantener el mundo de los blancos? Pero la iglesia, su iglesia, fue terminada. Aún está ahí. Me arrastró hasta su puerta como atrae cada día a la gente de la ciudad. Al fondo, en el patio, hay un pequeño santuario a Anastácia, la esclavizada rebelde que renuente a ser poseída por sus amos, fue amordazada de por vida. Sus inesperados ojos azules nos recuerdan la violación de su madre bantú; la belleza del rostro, el continuo asedio sexual del que fuera objeto. Resistió el acoso, soportó el martirio del bozal que le impedía recibir alimentos sin llegar a privarla de aire, y aceptó la muerte lenta; esclavizado había sido su cuerpo, pero libre era su espíritu. Hoy, ante su altar de cimarrona santificada por las negras y negros de San Salvador de Bahía, nos detenemos repitiendo la oración a ella dedicada:

“Vemos en tu semblante suave, tu rostro suave, tranquilo, la paz que los sufrimientos no consiguieron perturbar. Eso quiere decir: eras pura, superior (…) Anastácia, te pedimos que ruegues por nosotros, que nos protejas, envuélvenos con tu manto de gracia y con tu mirar bondadoso, firme, penetrante, aparta de nosotros los males y la maledicencia del mundo. (…) Todas las mañanas, antes de salir para el trabajo, mire a ANASTÁCIA, pídale SU GRACIA, que todo le irá bien.”

Cargo con el mismo color siempre en mi piel, recibo el mismo salitre del Atlántico bañando una y otra orilla, aquí y allá.

En Dakar soy aquella cuyo negro cuerpo deja de serlo pues se confunde entre los otros, cuerpos africanos porque negros sólo son cuando salen de África y se les identifica como tales. Soy aquella cuya carne se siente en su justo lugar a la sombra del baobab, mientras mi mente se encabrita azuzada por las preguntas y la sospecha. Me pierdo en la multitud con la que comparto un mismo color, recordando en todo momento que, si ellos están allí, si ellos son lo que yo no soy, si ellos son africanos, es porque sus ancestros no fueron esclavizados; y que si yo soy la extranjera entre ellos, es porque los míos sí fueron secuestrados y enviados al otro lado del océano, forzados a abandonar la condición humana y bestializados, convertidos en instrumentos de trabajo.

En esta orilla del Atlántico, ante las playas de San Salvador de Bahía, comparto con los demás la condición de descendiente de esclavizados: soy negra entre negros, no negra entre africanos. Nos une la experiencia fundadora, pero, también, nos separa la experiencia cotidiana. Hay, a pesar de la opresión que persiste sobre ellos, una palpable, inescapable sensación de orgullo de sí mismos y de posibilidad en los negros baianos. Algo que en el caso de tantos otros negros a quienes nuestra sociedad nos ha cercenado la conexión orgánica con instituciones de resistencia que responden a nuestra historia, a nuestros problemas y deseos —cabildos, organizaciones religiosas y sociales, clubes de ayuda mutua y recreo, etc— ha debido y debe ser reconstruido, aun con no poca dificultad.