Cierro los ojos y veo el tren de brigadistas camino de La Habana, la víspera del 22 de diciembre de 1961. Iba parando en cada estación, donde subían con sus mochilas verde olivo y su alboroto, la mayoría con menos de 20 años, y cantando “Somos la vanguardia de la Revolución.”

El triunfo de los rebeldes estaba tan cerca que se podía tocar. El 21 de diciembre de 1958, la columna del Che había tomado Cabaiguán. Los niños del pueblo apenas tuvimos tiempo de retratarnos con ellos, antes de verlos partir a la toma de Santa Clara. Los B-26 sobrevolaban y ametrallaban los alrededores, donde acampaban los rebeldes que habían quedado para defender el pueblo. Oir los motores de un avión en medio de la noche, con todo el pueblo apagado, fue la pesadilla de aquellos diez días. Recuerdo los gritos de un vecino viejo y respetable, en aquella temible oscuridad, mentándoles la madre a los batistianos del barrio. La noticia de la victoria el 1 de enero nos arrebató de júbilo.

Desde entonces, la revolución con minúscula se vivió políticamente. Los niños coleccionamos casquillos de proyectiles 30,06 disparados en la toma del pueblo, y ya soñábamos con dejarnos crecer barbas y melenas. En vez de “indios” y “cowboys,” pasamos a jugar a “rebeldes” y “casquitos.” El Ejército de Alfabetizadores Conrado Benítez nos daría la oportunidad de jugar de verdad.

En el espacio abierto por aquel juego, se juntaban los de escuelas públicas y privadas, los más chiquitos y los más grandes, hembras y varones, capitalinos y poblanos, blancos y negros, en una aventura apasionante y más niveladora que ninguna ideología.

Irse a alfabetizar también trazaría una línea nueva: ser revolucionario. Identificarse con la Revolución no requería una educación marxista-leninista, ni aprender teorías novedosas. En buena medida, la enseñanza cívica en las escuelas y en nuestras propias familias nos había preparado para abrazarla. Porque la Revolución estaba hecha de viejas aspiraciones, palpables por primera vez. Hacernos soberanos e independientes; alcanzar una justicia social consistente en mejorar la vida de todos, con educación, salud, trabajo, y muy especialmente, dignidad de las personas. Para conseguirlas había que democratizar las relaciones sociales e inventar otra libertad. “Por esta libertad, habrá que darlo todo,” proclamaban los versos de un poeta nacido en Guayos, que leíamos con la fiebre de la edad.

Entender cómo muchachas de clase media con 14 años, contagiadas de esa fiebre revolucionaria, renunciaban a sus comodidades, sigue siendo más fácil que explicar el permiso de sus padres, para dejarlas irse 7 meses con guajiros pobrísimos, en un paraje intrincado de la Sierra Maestra o el Escambray. La compulsión de una sociedad que experimentaba aquel cambio radical penetraba familias y mentalidades. De manera que la pasíón fidelista de una costurera divorciada, como mi madre, que a los 40 años acababa de conseguir por primera un empleo con salario fijo, era el espejo de ese cambio, lo mismo que su empeño en embullar a su único hijo para irse a alfabetizar.

Entre los brigadistas de aquel ejército uniformado, la libertad no era una consigna. Iban a “liberar de su ignorancia al siervo,” y a enseñarle a “leer, que es saber andar, y a escribir, que es saber ascender,” según Martí; a compartir con “los pobres en espíritu,” con “los que tienen hambre y sed de justicia,” a “darles a conocer la verdad, que los hará libres,” como dicen los evangelios.

Para ellos, la libertad también era vivir una aventura extraordinaria, lejos del mando y la sobreprotección de las familias, pasando trabajos, dando tropezones y aprendiendo a evitar otros, gracias al acompañamiento de sus guajiros. Porque arar, ordeñar vacas, rajar leña, sembrar tabaco, aparejar y montar caballos, cosechar arroz, cobijar bohíos, diferenciar los palos del monte y las yerbas para preparar remedios, lleva tanta faena y dedicación como aprender a leer y escribir.

Eramos voluntarios, como otros eran milicianos, sujetos a la disciplina de aquella fuerza de alfabetizadores, comprometidos con la Revolución, pendientes de los discursos de Fidel y las orientaciones de nuestros jefes de brigada. Sin embargo, también teníamos que tomar decisiones día a día, sin contar con nuestros mayores, que habían confiado en nosotros “antes de tiempo;” a juzgarlas por sus resultados, a escuchar a nuestros alumnos y a sacar lecciones de nuestros errores.

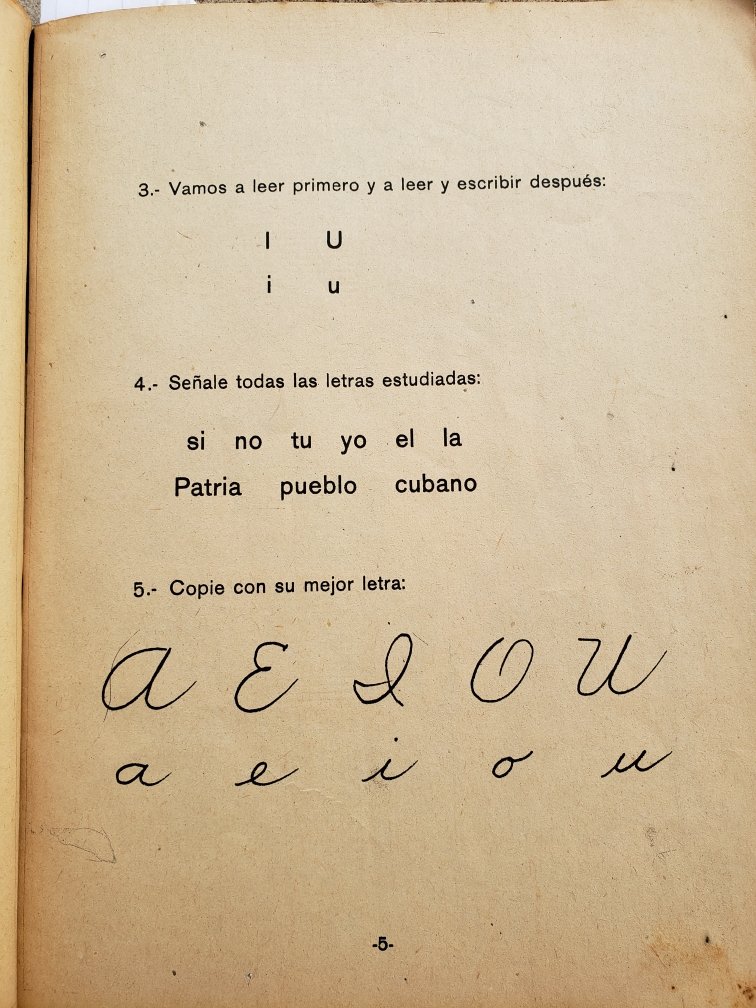

La primera clase de la cartilla de alfabetización eran las vocales. Al enseñárselas a aquellos alumnos, debíamos introducirlos a la O-E-A, esa organización de gobiernos miserables que nos querían aislar en América Latina. Para lograr explicarles qué eran esos países, había que empezar por otras cosas. No olvidaré nunca sus miradas perplejas: “¿Esa OEA, quienes son? ¿Dónde viven? ¿Qué les pasa con nosotros? ¿Qué es eso de que la Tierra no es plana?”

Temas más difíciles sobraban en nuestras clases. “¿Qué es el socialismo? ¿Y si en la Unión Soviética hablan en ruso, cómo nos entendemos? ¿Y en el comunismo, no va a haber dinero? ¿Y dónde se conseguirán los mandados? ¿Para cuándo llegaremos?”

Las metas gigantescas de la alfabetización estaban, naturalmente, por encima de nuestra preparación y entusiasmo. Pero intentarlas nos convirtió a todos, alumnos y maestros, en ciudadanos. Porque nada de esto ocurría en un aula, un laboratorio, una obra de teatro o un grupo de debate en redes digitales, sino en la sociedad real. O más exactamente, en la zona más desamparada de esa sociedad, lejísimos de las luces de la ciudad.

La guerra civil estaba en su apogeo. No se limitaba a una contienda simbólica, como se dice ahora, sino era un conflicto con una violencia extrema, tiros y muertos de verdad, que transcurría precisamente en los escenarios principales de la alfabetización.

Antes he contado cómo fue desembarcar en el Escambray, en medio de aquella contienda, donde los mismos guajiros pobres se podían encontrar de un lado y de otro. Naturalmente, los alfabetizadores enseñaban a milicianos y a familiares de alzados y colaboradores por igual. Pero no porque la neutralidad fuera posible, en aquel contexto político tan polarizado. La contrarrevolución, con más alzados que los insurgentes contra la dictadura de Batista y durante el triple del tiempo, había declarado también la guerra a los alfabetizadores, a pesar de que estos andaban desarmados.

El grupo que torturó y ahorcó a Conrado Benítez estaba dirigido por un ex-oficial del Ejército Rebelde, Osvaldo Ramírez. Los que mataron al brigadista Manuel Ascunce y a su alumno, el campesino Pedro Lantigua, estaban comandados por un ex-militar de la dictadura de Batista. La noticia de ese asesinato, el domingo 26 de noviembre de 1961, nos estremeció.

Si la contrarrevolución armada había desatado el terror contra campesinos y alfabetizadores, no era por gusto. Intentaban paralizar la campaña, a pesar de lo que significaba para decenas de miles de campesinos, algunos de ellos sus propios familiares.

La mejor alumna de mi primo José Manuel era una hermana de Porfirio Guillén, ex-militar de la dictadura y uno de los jefes de alzados en la zona de Fomento. Cuando mis tíos le preguntaron, a raíz del asesinato de Ascunce, si quería bajar, él, a pesar del miedo que tenía, se negó. La familia de su alumna le aseguró que nada le iba a pasar.

Tres semanas después, estábamos en la capital. Los provincianos sin parientes aquí, la gran mayoría, nos quedamos en casas de habaneros que se ofrecían a alojarnos, como habían hecho con los guajiros llegados para el 26 de julio en 1959. Esa actitud de los capitalinos reflejaba una nueva relación entre “la urbe” (la capital) y “el campo” (según ellos, todo lo que no fuera la ciudad), y era otro signo de la nueva cultura cívica.

En 1961 en Cuba se habían contabilizado 976 207 analfabetos, durante la Campaña se alfabetizaron 702 212 personas. Participaron en la Campaña 120 632 alfabetizadores populares, 13 016 miembros de las brigadas Patria o Muerte y 100 000 brigadistas Conrado Benítez, el 52% de este último grupo eran mujeres y el promedio de edad de entre 10 y 16 años.1

Aquella Habana era una fiesta, y los brigadistas, con sus collares de pojas y santajuanas, melenas y barbas de pelusa, los héroes de una campaña, que la tomaban otra vez. Caminamos sin descansar, gastando los 80 pesos de nuestra mesada como alfabetizadores, que nos había llegado de una sola vez, en libros, relojes Raketa, pacotilla capitalina, donde nos dejaban entrar gratis en cines y espectáculos.

La ciudad era nuestra. Entre himnos y canciones de la guerra civil española, que entonábamos en camiones y trenes, en el Parque Central y la mismísima Plaza de la Revolución, había una conga con letra inverosímil hoy: “Raúl es el gallo, Fidel es el Caballo. ¡Saca la mano, que te pica el gallo!” Aquella pachanga tenía nuestra marca de origen, y era también el espejo de nuestra socialización política.

En efecto, los alfabetizadores irrumpíamos en una cultura política que glorificaba como combatientes a guerrilleros, milicianos, soldados rebeldes; veníamos armados solo con lápices, cartillas y manuales, pero traíamos la bandera de Territorio Libre de Analfabetismo, izada ahora en la Plaza.

Recuerdo que antes de ponernos a andar aquella Habana, quisimos visitar a Evelia Domenech, la madre de Ascunce, en su casa de Luyanó, por donde desfilaban en esos días cientos de brigadistas, compartiendo un doloroso silencio. Ninguno de nosotros hubiera podido articular el significado del duelo por un maestro de 16 años y su alumno campesino, con el sentido profundo que tenía para todos los que lo habíamos vivido mientras alfabetizábamos.

Cuando pienso en esa experiencia, quizás la más importante de mi vida, no lo hago con nostalgia ni idealización de aquellos años 60. Una historia de la Revolución, más allá de discursos, batallas y efemérides, que se detenga en la sociedad y la cultura política de entonces, con sus luces y sus sombras, sigue siendo un vacío que la Cuba contemporánea paga diariamente. Sin una revisión integral y documentada de aquel proceso, y de todo lo que vino después, difícilmente podamos entender el país actual.

Cada vez que pienso en esa historia de la revolución con minúscula, o intento reconstruirla en una clase, tengo que volver, aun inconscientemente, a ese maestro adolescente, que resiste a quienes se le imponen por la fuerza, sin rendir su espacio ni abandonar su papel, defendiéndolos en desventaja, solo con sus ideas. No es por gusto que, 60 años después de haber terminado la Alfabetización, el sentido último de aquella actitud suya sigue hablándonos.

Nota:

1 Datos del Museo de la Alfabetización.

La Campaña de Alfabetización de Cuba es una de las epopeyas más grandes de la historia de Latinoamérica, a la misma altura e importancia que el Grito de Dolores o de la Batalla de Ayacucho. Considerando la importancia de la instrucción en la sociedad contemporánea, fue visionaria y es algo de lo cual todos los cubanos deberíamos sentirnos orgullosos.

FELICIDADES A TODOS LOS QUE EDUCAN.

Felicidades para ud profesor y para todos los educadores. Estudié en la secundaria Manuel Ascunce de Luyanó, casualmente.

la campana de alfabetizacion,marco el comienzo de la revolucion comunista en Cuba :

-Desbarato el sistema de familia cubano.Enfrentando padres con hijos y dandole control al Estado sobre los ninos

-Implanto el adoctrinamiento desde la cuna,que aun persiste

-Se uso como medida anti rebelion en zonas agrestes del pais,poniendo en riesgo la vida de jovenes inmaduros.

-Fue la principal arma usada para barrer el fundamento de la Reublica y fundar’ La sociedad de hombres nuevos” que propicio la huida en masa de los cubanos a los EEUU que aun persiste

-Y sobre todo,a quienes alfabetizaron y para que los alfabetizaron ????

La cidadania en cuba,aunque fuera analfabeta tenia mas preparacion cultural y poltica que los cubanos que han crecido con la revolucion,estaban criados en medio de las luchas politicas,sociales ,tenian a su mano diferentes mensajes y podian analizar mejor que los cubanos “hombres nuevos” criados con un solo mensaje y privados de acceso a “materiales peligrosos” .El autor,confunde sus preferencias con la realidad objetiva.