|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

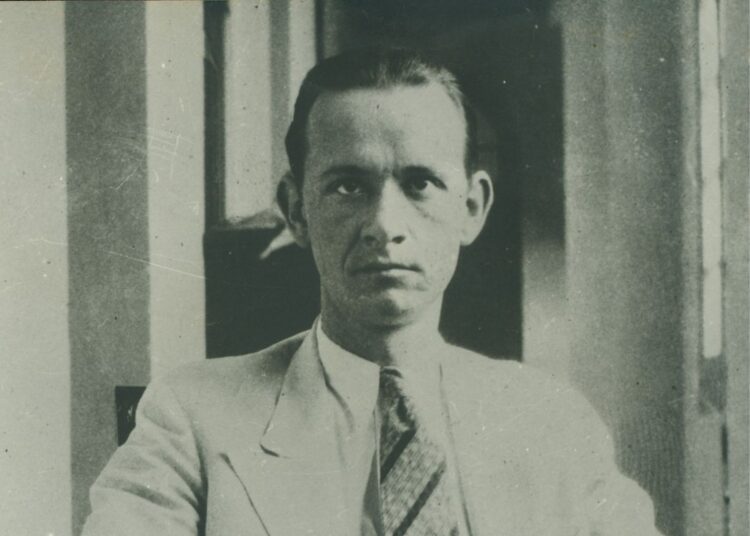

Hartos de Generales y doctores —famosa novela de uno de los más grandes narradores del siglo XX, Carlos Loveira—, los cubanos y las organizaciones revolucionarias antimachadistas impondrían un Gobierno cuya corta vida dejaría una huella en la historia de Cuba. Su presidente era un profesor de Fisiología de la Universidad de La Habana, Ramón Grau San Martín, y su ministro de Gobernación, Guerra y Marina, un joven graduado de Farmacia y ex viajante de medicina, nacido en Bala Cynwy, Pensilvania, de padre cubano y madre irlandesa, nombrado Antonio Guiteras Holmes.

El Gobierno de los 100 Días (10 de septiembre 1933 – 15 de enero 1934), primero en la historia republicana que no fuera avalado por los Estados Unidos, adoptó el lema “Cuba para los cubanos”, y buscó “liquidar la estructura colonial que ha sobrevivido en Cuba desde la independencia”.

En aquella tremenda Revolución del 30, la única surgida en La Habana, la gente se había tirado para la calle, literalmente, como en ningún otro momento anterior. Maestros, estibadores, torcedores de tabaco, estudiantes, organizaciones feministas, recorrían la ciudad en perpetuas manifestaciones que portaban todo tipo de estandartes y reclamos. Jornadas de 8 horas, voto para las mujeres, leyes para proteger a los nacionales ante la inmigración de fuerza de trabajo barata, desayuno subvencionado en las escuelas primarias, elevación de los salarios a los empleados públicos.

Aquel Gobierno dictaría el control de los precios de productos de primera necesidad, la negociación colectiva obligatoria en los centros de trabajo, y las primeras nacionalizaciones en la historia que afectaban los servicios de teléfonos y electricidad de empresas estadounidenses, así como algunos de sus ingenios azucareros, y repudiaría la enmienda Platt.

A pesar de su política audaz y de beneficio popular, el efecto acumulado por la Gran Depresión iniciada en 1929, junto a siete años de mano dura, censura y represión machadistas, había provocado que los cubanos entraran en erupción, desbordando la capacidad del Gobierno más radical de su historia.

La ola de reclamaciones atravesaba las propias fuerzas armadas. Un par de semanas después de la caída de Machado, los soldados y sargentos —bajo la influencia de líderes del Directorio Estudiantil Universitario (DEU)— se habían sublevado contra la oficialidad, y decapitaban la plana mayor del Ejército, compuesta por hijos de la clase alta. De la llamada revolución del 4 de septiembre (1933), emergería un sargento taquígrafo, oriundo de Banes, que hablaba un poco de inglés, nombrado Fulgencio Batista, quien mostró pronto capacidad de liderazgo y negociación con los políticos civiles a espaldas de sus colegas, haciéndose con la jefatura del Ejército.

La convergencia entre la derecha fascista de la organización paramilitar ABC, la casta militar sobreviviente y los subalternos que habían perdido la oportunidad del 4 de septiembre, desembocó en la mayor sublevación armada que recordaría la ciudad, tomando el Castillo de Atarés, y lanzándose a una batalla campal, que convertiría las inmediaciones de La Habana Vieja en zona de guerra.

La marina, la artillería y la mayor parte del Ejército, comandadas por Antonio Guiteras desde el Castillo de La Punta, acorralaron a los disidentes en Atarés. Cuando estos descubrieron que el embajador Sumner Welles apoyaba al sector del Ejército, al mando del coronel Batista, resultaba demasiado tarde. Sometidos a la rendición después de un prolongado fuego de morteros y artillería de grueso calibre, la nueva contrarrevolución quedaba momentáneamente descabezada.

En medio de aquel gran teatro de guerra, la prensa y la radio transmitían noticias insólitas, al tiempo que se hacían eco de todo tipo de rumores, conspiraciones y peligros, anunciando los hechos más inesperados.

Digamos, que el ministro de Gobernación y Guerra, mando supremo de las fuerzas armadas y la policía, visitaba las unidades de la Marina fieles al Gobierno, y les regalaba a todos los oficiales un ejemplar de Los diez días que estremecieron al mundo, el reportaje de John Reed acerca de la Revolución rusa (1917), lo que acrecentaba los temores de la Embajada de Estados Unidos sobre el tinte ideológico del régimen. O que el periodista norteamericano de izquierda Carleton Beals entrevistaba a Guiteras, en una serie de artículos publicados en periódicos de su país, llamándolo “el John Brown de Cuba”.

Mientras tanto, el poderoso sindicato de torcedores de tabaco de La Habana se iba a la huelga, paralizando las más importantes fábricas de la capital. De las provincias orientales llegaban noticias de que grupos de obreros, campesinos y soldados llamados “soviets” habían tomado el control de varios centrales azucareros, entre ellos Mabay y Tacajó. Y que, a pesar de que Estados Unidos se negaba a reconocer al Gobierno del presidente Grau San Martín, el embajador Sumner Welles, que ya andaba en manejos con Batista, declaraba que los militares cubanos serían bienvenidos en West Point.

Frustradas todas sus artes diplomáticas para engatusar al ministro de Gobernación y después de una conversación entre ambos en el campo militar de Columbia el 15 de noviembre de 1933, el embajador le informaba secretamente al presidente Roosevelt que Guiteras era “el más peligroso enemigo de Estados Unidos en el Gobierno cubano”.

Como ocurriría en 1959 y 1960, las nacionalizaciones impulsadas por Guiteras en el Gobierno de los 100 Días respondían a las reacciones de las compañías norteamericanas que controlaban los teléfonos y la electricidad en Cuba, negadas a acatar la reducción de sus altas tarifas, inaccesibles para el grueso de la población. Asimismo, buscaban resolver los conflictos laborales en los centrales azucareros orientales Delicias, en la hoy provincia de Las Tunas, y Chaparra, en la zona de Holguín.

Debilitado por la situación de crisis y las crecientes demandas populares, y resquebrajado internamente por las tendencias políticas que lo atravesaban, el Gobierno se quedó solo entre la izquierda y la derecha, y fue un blanco fácil para el golpe de Estado. La conspiración para derrocar el Gobierno se basaría en un poderoso bloque formado por los hacendados azucareros, el representante de los EE. UU. y las fuerzas armadas, buena parte de la cual controlaba el coronel Batista.

De esta situación, que el mismo Guiteras analizaría luego en su texto “Septembrismo”, emergería como hombre fuerte del nuevo régimen el ex sargento de Banes. Su tarea pendiente sería la eliminación de los líderes revolucionarios en la oposición y la restauración de la “paz social”. O sea, la restauración contrarrevolucionaria.

En este contexto convulso, los grupos armados se multiplicaban, ejecutando atentados contra sicarios de la policía, empresas norteamericanas y periódicos conservadores. Sus nombres rutilaban en las primeras páginas de los diarios: Brigada de la Aurora, ORCA, Ejército Libertador. Bancos, grandes propietarios y voceros del establishment eran blancos de sus ataques. El multimillonario hacendado azucarero Eutimio Falla Bonet pagaba 300 mil pesos por su rescate a un comando revolucionario de la TNT. Pepín Rivero, el director del Diario de la Marina, decano de la prensa conservadora cubana, escapaba de milagro a un atentado en medio de la calle.

Con las manos libres para someter a la ciudad, y la ventaja de un nuevo sistema de “tribunales de urgencia”, creados para despachar directamente al Castillo del Príncipe a los subversivos, el coronel Batista lanzaba una ofensiva que tomaba militarmente la Universidad de La Habana y disolvía todos los sindicatos. Al mismo tiempo, para prevenir cualquier posible friendly fire, mandaba a asesinar a sus antiguos colegas, los líderes sobrevivientes de la revolución de los sargentos.

Sin unidad ni coordinación de sus acciones, y sobrepasadas por la espontaneidad popular, las organizaciones revolucionarias en la oposición se vieron cogidas entre el fuego del coronel Batista y el estallido de la gente común y corriente, lanzada a una huelga general desesperada, en marzo de 1935, con el fin de desencadenar una crisis como la que había precipitado la caída de Machado en agosto de 1933.

Esta vez el establishment se había consolidado y estaba preparado para hacerle frente en toda la línea. Durante días las fuerzas de la policía se dedicaron a cazar a los grupos revolucionarios en las calles de La Habana, y a sembrar el terror en su población.

Ante la ola represiva, la falta de unidad política con otros sectores de la izquierda y el repliegue de la situación revolucionaria, la organización de Guiteras, renombrada como Joven Cuba, se planteó la salida hacia México, donde se entrenarían militarmente con el propósito de regresar a la isla en una expedición que se internara en las montañas e iniciara la guerra de guerrillas contra el Gobierno.

Reunidos en una pequeña fortaleza militar conocida como El Morrillo, en la costa norte entre La Habana y Varadero, en compañía de colaboradores cercanos, como el venezolano Carlos Aponte, coronel del Ejército guerrillero de Augusto César Sandino, los hombres y mujeres de la Joven Cuba fueron cercados por el Ejército, mientras intentaban salir de forma clandestina. Guiteras y Aponte cayeron resistiendo en ese combate desigual.

Con la muerte de Guiteras el 8 de mayo de 1935 y el triunfo de Batista —que controlaría la política cubana en los siguientes nueve años— se cerraba el epílogo de la revolución.

Los cubanos que habían visto rotos sus sueños revolucionarios embarcaron con destino a España, vía Nueva York, a sumarse a la Brigada Internacional Abraham Lincoln, e incorporarse a la guerra civil, donde se juntaban con otros latinoamericanos y no pocos norteamericanos. Bajo el nombre de Centuria Guiteras, comunistas y guiteristas finalmente se reunirían en la defensa de la República española. En proporción a su población, los cubanos serían mayoría entre los combatientes extranjeros que defendieron aquella República, así como los que alcanzaron los más altos rangos militares en sus filas.

Claro que si Guiteras hubiera sido “un incomprendido”, un “aventurero de izquierda pequeñoburguesa” o un “demócrata revolucionario”, como algunos lo siguieron identificando luego, su liderazgo no hubiera servido como referente de radicalidad y de unidad revolucionaria; ni habría sido invocado dieciocho años después en el Manifiesto del Moncada.

Este documento, que precedería a la acción radical del 26 de julio de 1953, haría un llamado a la Revolución genuina, a la altura de los grandes movimientos antes frustrados, de las revoluciones pospuestas:

Ante el cuadro patético y doloroso de una República sumida bajo la voluntad caprichosa de un solo hombre, se levanta el espíritu nacional desde lo más recóndito del alma de los hombres libres. Se levanta para proseguir la revolución inacabada que iniciara Céspedes en 1868, continuó Martí en 1895, y actualizaron Guiteras y Chibás en la época republicana. En la vergüenza de los hombres de Cuba se asienta el triunfo de la Revolución.

Entender el significado histórico de Guiteras requiere verlo en la épica de los años 30, dentro de ese fresco extraordinario que apenas he esbozado aquí, y que bien podría recogerse en una película de cine histórico de las llamadas biópicos, del que tanto carecemos. No me refiero solo a luchas por la independencia en el siglo XIX, naturalmente, sino a las que nos tocan más de cerca, con problemas y contradicciones que siguen acompañándonos.

Más importante que la épica, sin embargo, es el sentido político de aquellos acontecimientos, de las ideas que los movieron y su resonancia. Guiteras no es un joven héroe que elige, como si fuera Aquiles el de la Iliada, una vida corta y gloriosa, sino un líder revolucionario, con un sentido político en todo lo que hace. Que crea una organización para aglutinar voluntades, no para encerrarse en sí misma y en sus verdades. Con un programa político que no es un catecismo, sino apenas una guía para la acción, una plataforma para juntar y para caminar hacia un fin, como él mismo destaca en la crítica y autocrítica de “Septembrismo”.

Basta citar dos fragmentos del Programa de LJC para ilustrar su enorme significado para un socialismo de liberación nacional, como le gustaba decir a Fernando Martínez, distinguiéndolo del soviético y del chino, sujetos al marxismo-leninismo ortodoxo de sus partidos rectores.

Para que la ordenación orgánica de Cuba en nación alcance estabilidad, precisa que el Estado cubano se estructure conforme a los postulados del Socialismo (…) al Estado socialista nos acercaremos por sucesivas etapas preparatorias. Fijada la gran meta a la que dirigimos la marcha, el programa debe interpretarse como el trazado de la primera etapa.

Como no tengo espacio aquí para ponerlo en paralelo con el Programa del Moncada, lo dejo de tarea al lector, y verá lo que descubre.

El otro párrafo es todavía más audaz que el de los moncadistas:

Como esencial es el credo antiimperialista, a cuya luz se desenvolverá una política exterior e interior genuinamente cubana. Y puesto que la libertad de Cuba debe significar la independencia integral de la economía, la estructura nacional vendrá determinada por las fuerzas de la producción en cuyas manos se concentre la soberanía, de manera que el poder político sea reflejo fiel del poder económico.

Más claro ni el agua, diría el Bobo de Abela. Solo añadiría que ambos programas parecen subestimar (no sé si consciente o inconscientemente) las implicaciones de lo que LJC llamaba “primera etapa” de la Revolución, en el camino a un socialismo cubano. Por experiencia sabemos que una moderada reforma agraria, como las que ambos programas ponían por delante, fue suficiente para desencadenar un conflicto de mayor envergadura con la sacarocracia de ambos lados y con el establishment de EE. UU., un punto de no retorno como para acelerar y hacer escalar el resto del proceso y sus supuestas etapas.

Las lecciones estratégicas de Guiteras atañen al camino de la Revolución y el socialismo de liberación nacional, y a la necesidad de tomar todo el poder como premisa para emprenderlo. Pero también a sus padecimientos, en particular el sectarismo, el que predican y practican los custodios de una pureza ideológica que recela y divide, los que en vez del sentido del momento histórico enarbolan consignas de “vieja mentalidad” (Raúl Castro dixit) y confunden la necesaria vigilancia del enemigo con la sospecha hacia todo lo que se mueve.

En vez de efemérides y actos formales, honrar hoy la memoria de Guiteras es recuperar esas lecciones, que en su momento lo diferenciaron de otros revolucionarios, y que también distinguieron el sentido estratégico de la unidad de Fidel y el Che frente al sectarismo de ciertos partidos comunistas, prosoviéticos y maoístas, en el resto de la región.

En contraste con una unidad hacia adentro, como la de esa iglesia que Francisco llamaba con sorna “club de buenas personas”, la lección de la unidad guiterista se ejerce hacia afuera, arraigada en la sociedad real y en el tiempo que le ha tocado vivir.