|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

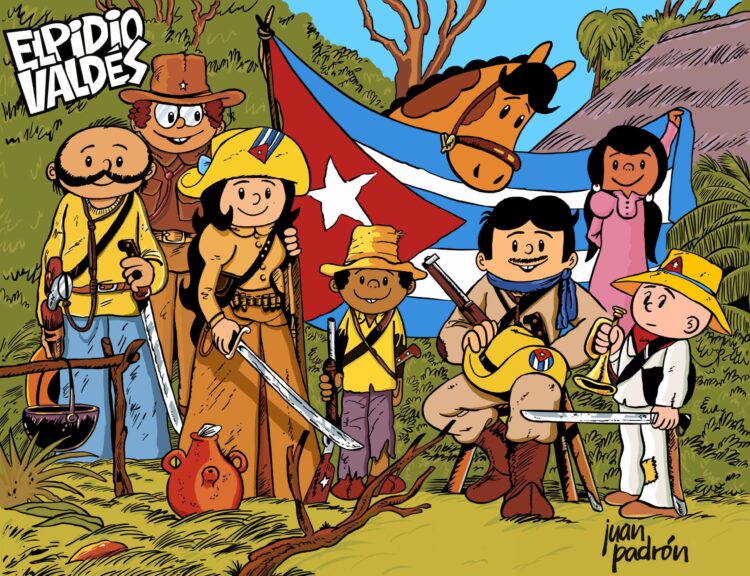

Pocos frescos de la sociedad de la isla se comparan con las historietas de Elpidio Valdés y de la película Vampiros en La Habana. Allí se juntan personajes, situaciones y modos de ser cubanos muy diversos; se alinean y se enfrentan caracteres y jerarquías sociales; se narran conflictos radicales, donde confluye gente de todas las edades y colores, nacida en Cuba y en otras tierras, dividida más por sus lealtades que por ninguna otra diferencia; se narra una sociedad cubana en plena fábrica, a través de procesos especialmente convulsos y polarizados, donde se construye y reconstruye lo que suele llamarse la nación cubana.

Aunque a algunos les parezca irrisorio, sería bueno recordar que quienes cumplen en estos meses 60 años —y de ahí para abajo— crecieron leyendo esas historietas, en lugar del Pato Donald, el Ratón Mickey o Superman; así como viendo las películas que, en los veinte años siguientes, las convirtieron en cultura popular de todas las edades.

No en balde un crítico de cine ha afirmado que “el imaginario de mi generación acerca de nuestras primeras guerras de liberación cobró cuerpo en aquellas funciones de matinée donde las carcajadas no cesaban, antes que en esos severos manuales de historia de Cuba”.

Que la historia de las revoluciones de independencia y de los años 30, disponible antes y después de 1959, esté más entretenida en los animados que en la obra de los historiadores cubanos (Guerra, Portuondo, Ibarra, Tabares, Soto, Loyola, etc.) podría no ser tan insólito, sino lo más lógico, ya que ningún volumen de 300 páginas puede competir con una serie de muñequitos.

De hecho, resultaría una comparación levemente abusiva. Si con “manuales” se refiere solo a los libros de texto al uso en la enseñanza secundaria, sería un juicio crítico muy reiterado en los debates sobre la educación y la cultura.

Ahora bien, limitar el alcance de Elpidio a su contenido “patriótico-militar”, o calificar a los vampiros como “etnocentrismo blando”, de ese que intenta ponernos en el ombligo del mundo, no hace justicia a la complejidad de su trama. Tampoco a su condición de vaso comunicante con la historiografía existente sobre aquellas dos revoluciones y sus dramas, sus peripecias y resonancias más allá de la isla, que la han hecho parte viva y activa de la cultura cubana.

Asociar a esos animados o a esa historiografía con “la ortodoxia marxista” o con “la solemnidad castrense sobre la evolución del carácter cubano” resulta una generalización más que abusiva. Lo mismo que calificar los filmes de Elpidio como “un sistema de personajes repleto de carisma —dividido en dos bandos enfrentados (nativos vs. extranjeros, colonizados vs. colonizadores)”; o reducir “el litigio principal” al “enfrentamiento entre costumbres, hábitos y formas de pensar”.

Una de las claves que explica por qué muchos cubanos de credos distintos se reconocen en ese espejo es precisamente que no se ven idealizados. Y que junto a ellos, también resultan muy visibles otros cubanos no tan íntegros, ni chéveres, ni guapos, ni mucho menos patrióticos.

No se trata de la dicotomía colonizados vs. colonizadores; y mucho menos de simples contrastes culturales o “formas de pensar”. Sino de una historia de luchas sociales inseparables de la cultura nacional, que incluye comportamientos cívicos y políticos muy contradictorios.

Habría que empezar por aceptar, digamos, que en cultura nacional se incluyen nuestras enajenaciones. Como solía decir el filósofo abakuá Tato Quiñones, por ejemplo, el racismo. Así como la mentalidad colonial —podríamos añadir—, la adoración por todo lo estadounidense hasta el anexionismo; o el desprecio por la gente del campo (“palestinos” les dicen, como si carecieran del derecho a una parte de su territorio); o por quienes comparten barrios tildados de marginales (como si fueran nidos de delincuentes y no viveros de la cultura popular, las tradiciones, la música, el baile, las fes del pueblo), o por los gays y las personas con discapacidades, etcétera.

La noción y el término “cultura nacional” no son un conjuro que desconoce sus expresiones negativas: la hipertrofia burocrática, el abuso de poder y la corrupción administrativa, el sectarismo político y religioso, el nepotismo, algunos tan antiguos como el legado colonial.

Está claro que el bien de unos no es ni ha sido siempre el bien de todos. Si así fuera, los cubanos mambises no habrían estado combatiendo a los cubanos colaboradores del poder colonial; los cubanos revolucionarios del 30 no habrían peleado ferozmente contra la porra machadista, los demás secuaces del régimen y de los intereses extranjeros.

Ahí están aquellos rayadillos, mercenarios al servicio de la corona española; el capitán contraguerrillero Media Cara, brutal y sanguinario; los mayorales al servicio de Mr. Chains, el latifundista estadounidense, lo mismo que El Sheriff y los oficiales de la policía de NY; el capitán Vives, jefe de la policía de Machado, y sus colaboradores, chivatos y policías represores.

Sin embargo, lo que distingue a estos “muñequitos” no es la revelación de que entre nosotros, como parte de esa nación cubana de la que solemos enorgullecernos, hay criaturas dignas de figurar en alguno de los círculos del infierno que Dante imaginó para sus compatriotas. Y cuyos intereses serían inconcebibles en una república libre y soberana que pudiera llamarse “para el bien de todos”.

Lo más importante, sin embargo, no es trazar la línea de demarcación para quienes no han estado nunca ni pueden estar dentro, sino en contra de mala manera, y en función de intereses irreconciliables. Lo importante está en definir la latitud de lo nuestro.

Apenas quiero anotar aquí dos dimensiones de la situación cubana y de sus luchas muy visibles en estos animados, que resultan clave para entender esa latitud: su diversidad y la internacionalidad de nuestros problemas.

Los combates contra el poder colonial y sus aliados no se libran solo dentro de Cuba, sino en los EE.UU. En la saga de Elpidio, Nueva York y Tampa son también campos de batalla; y en ellos convergen múltiples actores.

De esa misma manera, la causa de la independencia incluye no solo a las fuerzas insurrectas, a cubanos de clases sociales muy distintas, sino también a numerosos no cubanos. Si esa causa representa al conjunto de la nación, la lucha que le abre paso es un camino abierto, sin talanqueras de ciudadanía.

Sujetos de esa lucha también son puertorriqueños, mexicanos, colombianos, jamaiquinos, estadounidenses. Y en primer lugar, los cubanos emigrados, representados por los tabaqueros, quienes contribuyen no solo con dineros, sino con su imaginación, inventando armas fantásticas, como el humo de sus habanos.

Se puede ser “cubano cubano”, combatiente revolucionario y vampiro. En efecto, el héroe de la historia, Pepe, es miembro de un grupo de acción directa antimachadista (como se le llamaba entonces), con la misma naturalidad con que toca la trompeta, y aunque él no lo sepa, es nieto de Drácula.

Batirse al mismo tiempo con los esbirros de la policía y con los de las mafias vampiras llegadas de EE.UU. y Europa para robarse la droga llamada vampisol engarza naturalmente, pues no es un vano reflejo etnocéntrico. De hecho, no se sabe quiénes son más infernales: la mafia de los vampiros europeos y estadounidenses que intentan apoderarse de la fórmula, o la policía de Machado y sus secuaces, que persiguen al grupo revolucionario.

En esa acción revolucionaria convergen gente de abajo, negros del barrio, estudiantes universitarios, intelectuales, músicos, que buscan derrocar a la dictadura, y terminan, sin darse cuenta, enfrentando amenazas descomunales que se originan más allá.

La revolución derroca a la dictadura de Machado y el jefe de la policía termina preso; los cubanos arrebatan la “medicina” universal a las mafias vampirescas y la donan al mundo en una emisión radial. Porque su lucha no es solo tiroteo, sino imaginación: la fórmula del vampisol, reducida a cenizas, sobrevive en la letra de un son.

No tengo espacio aquí para otros temas que merecen una reflexión mayor. Digamos, el sentido del humor criollo como arma de combate y recurso de vida, que desborda el viejo y manido asunto del choteo; o el significado del papel de las mujeres, tanto en roles como el de la capitana María Silvia, como el de su contribución al realismo y la resistencia, prevalecientes sobre la improvisación de los hombres y la racionalidad de los extranjeros. Sin olvidar el de repensar nuestra historia y modo de ser, fuera de las fronteras de la isla condenada a “la maldita circunstancia del agua por todas partes”, en su interacción con los grandes escenarios.

No en balde, la segunda parte de Vampiros… comienza con Stalin enviando a agentes del KGB a La Habana a vigilar lo que están haciendo los nazis en torno al vampisol, mientras que Hitler y Mussolini hacen lo mismo. Que estos temas se evoquen en el tono de una parodia no le resta significado como clave geopolítica de lo que somos.

A fin de cuentas, con todos y para el bien de todos, tiene demasiadas latencias para pretender resolverlas de un tirón en torno a estos animados. Yo también tengo un montón de preguntas sobre lo que quiso decir Martí en aquel discurso en el Liceo de Tampa, adonde iba por primera vez, y que quedara grabado en la memoria cultural y política cubana para siempre.

Se las hice todas a alguien que ha dedicado su vida a entenderlo, no precisamente como poeta, sino como político; que ha contribuido a disipar las neblinas surgidas de esas frases martianas sacadas de contexto, y el sentido mismo de su acción política, que nos sigue hablando hoy.

Prometo que las compartiré aquí mismo muy pronto.